中国海军走向远洋的设想

作者:宋晓军(文 / 宋晓军)

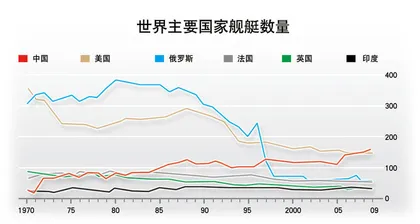

《中国拥有的军舰数量已超过美国》是8月30日英国《经济学人》杂志网站引用英国国际战略研究所(IISS)一张图表发出的一则消息,《中国卫星秘密交汇暗示新的军事计划》是8月31日美国《连线》杂志军事记者凯蒂·德拉蒙德(Katie Drummond)撰写的一则消息。英、美两本知名杂志先后刊出的这两则看似有些不相关的消息,让我想到了不久前一个年轻的军事迷对如何让中国海军走向远洋的设想。

“由于我国缺乏海外基地网,急需发展远洋天基保障系统,为远洋活动的舰艇提供导航、情报侦察、指挥通信、中继制导等保障。”这是一个月前我看到一位军事迷寄给我的一份有关中国海军走向远洋建议书中的一段话。这位军事迷将海上航行的军舰与天上运行的卫星联系在一起的想法并非是空想。海军在远洋进行航行和作战行动时,不但需要远洋航行的地理空间信息,而且必须知道海上战场态势,甚至需要对远程作战武器提供导引保障。比如在导航定位方面,最早的导航定位卫星就是美国海军1958年委托霍普金斯大学应用物理实验室研究美国军用舰艇导航服务的“子午仪”卫星系统,1964年1月“子午仪”卫星用于“北极星”核潜艇的导航定位成功,1964年6月第1颗实用导航卫星开始交付海军使用。后来美国海军在1981年又以“子午仪”为基础发展了“新星”系统,当时可为全球任何地点的用户提供单频精度100米、双频精度30米的导航定位服务。1978年后,美国才开始发展替代“子午仪”系统的GPS系统。同样,苏联从上世纪70年代开始也先后发展了“帆”和GLONASS导航定位通信卫星系统。与此同时,“冷战”期间美苏两国为了海军的远洋行动,还先后发展了用于远洋态势感知的侦察成像卫星,为潜射弹道导弹提供准确的目标为主数据和地球重力场数据的测绘、测量卫星,为远洋监测敌情的海洋监视、电子侦察卫星,为远洋作战指挥和武器引导的通信卫星。

很显然,发展远洋海军离不开强大的卫星系统支持,甚至可以说很多卫星系统是与远洋海军伴生的。如果对照《经济学人》杂志公布的那张图表与美苏卫星发展进程看,从1971年苏联舰艇数量超过美国舰艇数量后的20年里,刚好是苏联海洋卫星系统大发展的时期。当1996年美国的舰艇数量反超俄罗斯时,俄罗斯的第二代GLONASS卫星系统因维护资金短缺已经破败不堪,而美国的GPS正如日中天地垄断着全球的军用民市场,中国虽然GDP比1980年翻了两番、工业制成品出口增加了13倍,但面对来自隔海相望的“台独”挑衅,遏制手段却仍显匮乏。那么中国在2008年舰艇数量超过美国之后怎么样呢?恰恰是在2008年美国爆发金融危机后,不仅是中国包括“北斗”卫星在内的卫星高频率发射期,同时也是中国在海南更大的航天发射基地启动建设和中国海军舰艇首次前往索马里执行护航任务的时候。这难道是一种巧合吗?巧合的还在于,那位中国军事迷在建议书中为中国海军走向远洋设想了三个阶段:第一,2015年前,形成第一岛链内卫星精确定位、态势感知和武器引导能力;第二,2020年前,形成第二岛链内卫星精确定位、态势感知和武器引导能力及全球战略通联能力;第三,2030年前,形成印度洋及太平洋大洋空间卫星精确定位、态势感知、武器引导和战术通联能力。当我把这位军事迷的建议书推荐给了国内一本军事杂志做了一个由3篇文章构成的专题——《天基保障与中国海军走向远洋》后,这本杂志面市的时间恰恰也刚好是8月30日。

现在的问题是,一旦中国军事迷在建议书中的设想真的逐条兑现,一直在海上堵着中国的美国海军怎么办呢?被认为具有洞察力的《经济学人》杂志在8月30日配发那张图表的下面仅仅引用了菲利普·皮尤(Philip Pugh)在1986年出版的《海军成本》一书中的一段话来暗示:“未来的某一天,随着军舰的造价越来越高,原来主要的军事强国只会有两个选择:降低称霸的野心或是开辟新的竞争战场,就像小型战舰被潜艇和航母所取代时他们所做的那样。”我想看到《经济学人》的这段话后,很多军事迷一定会想到最近美国海军航母与核潜艇在中国周边海域频繁进行的种种活动。因此,我也很期待生于工业化时代年轻的中国军事迷们为中国海军走向远洋提出更符合中国工业化现实的建议。■ 远洋海军设想走向中国