规模效益的分流

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

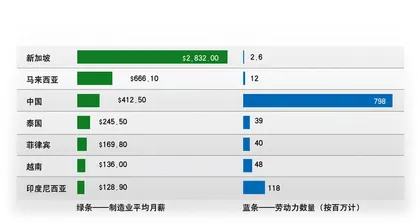

( 中国与东盟6国制造业薪资与劳动力数量 )

( 中国与东盟6国制造业薪资与劳动力数量 )

上周刚把视线转向“中国东盟自由贸易区”给东盟6个老成员国带来的发展机会,便发生了香港游客菲律宾遇害惨案。和长期运行的制度框架相比,一个突发案件对双方经贸关系的影响是短暂的,但不由使人联想,“10+1”对我国的影响是否也是正面的。

摩根大通有一个统计,比较了我国和东盟国家的劳动力成本:在越南,一个制造业工人的平均月工资是136美元;在印度尼西亚,工人月薪是129美元;菲律宾是169美元;我国则是413美元,是这几个国家的两三倍。东盟10国中,人均GDP高于我国的泰国,其平均工资也低于我们,仅为245美元。不知这组数字准确度如何,但近来媒体上已经大量出现越南人非法越境打工的报道。至于印尼,这个全球人口第四的国度,贫富悬殊。世界银行数据显示,印尼每天生活费低于2美元的贫困人口占全国总人口的49%,自亚洲金融危机后失业率便一直高居不下,常年有近千万失业大军,产业工人的工资被压得非常低,装配线上的个人月薪也就合人民币800元,首都雅加达500元人民币就能雇到称职的保姆。在我国,这样低廉的就业市场还是10年前的事。现在,上海的法定最低工资已经达到1120元,甚至高过印尼、越南的平均工资。东盟10国6亿人口,大多数还以农业为生,人口城镇化转移还处于起步阶段,劳动力成本优势会保持相当长的时间。

2002年11月,我国和东盟国家正式签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,中国-东盟自由贸易区的建立正式启动。以当时情况,我们还是以劳动力优势见长,那个时候签署这份协议,对资本向我国倾斜是有利的。一份建立在2000〜2003年数据上的研究显示,那时,我国和东盟制造业要素密集度非常相似,竞争基本上处于同一层次。从劳动生产率和劳动力成本的角度比较,中国制造业的竞争力主要依靠劳动力成本优势,劳动生产率即使和发展水平接近的国家相比也没有优势。分行业看,以要素密集度——生产不同商品所需投入的生产要素之间的比率来衡量,那时的纺织业、普通机械制造业乃至和电子及通信设备制造业等我们与东盟主要国家具有相似的生产方式,都是以劳动力投入为主。不过,从趋势上看,那时候我国单位产出中的资本投入已经开始上升,趋势强于东南亚国家。

中国东盟自由贸易区能否取得成功,或者能在多大程度上给中国和东盟各国带来利益,取决于中国和东盟各国的贸易互补性和竞争性。如果互补性大于竞争性,那么将会产生很大的贸易创造效应,双方都将从中获益。如果竞争性大于互补性,那么可能产生贸易替代效应,导致区域内的产业结构剧烈调整,各国将付出一定的调整成本。那么7年后,自由贸易区正式建立,我国是否因与东盟产业结构拉开距离而贸易获益?

结果或许是多方向的。以最典型的劳动密集型产业纺织业为例,受金融危机影响,去年我国对东盟的纺织品出口还略有下降,今年初即大幅度回升,且对东盟的出口增速远超对欧美等发达国家的增速。原因就在于,虽然凭借廉价劳动力和低关税,东盟纺织品在国际市场上的比重越来越大,但东盟纺织业基础薄弱,需从我国大量进口原料。尤其是近两年,东盟原料需求大增,棉纱线方面由2008年的6.63万吨上升到2009年12.07万吨,上升了80%以上。但问题是,我国对东盟市场的出口占总出口量的比重也在逐渐增加,说明东盟“抢走”了部分市场。在我们出口最大宗的机电产品上,我国与东盟国家的竞争力则不相上下,前些年甚至处于逆差状态,今年我国出口346.5亿美元,进口378.5亿美元,仍略有赤字。我国和东盟的出口优势产品,既相互竞争,又相互合作,产业内贸易的特点十分突出。与东盟实现“零关税”,自然在更大的范围内促进了产业整合,提升了区域内的整体竞争力。但对我国在全球市场中是否提升了份额,则有待观察。所幸的是,机电产品作为“敏感类”产品,关税会分批次下调,不会一步到位。

我们之所以凭借几十年的努力成为世界市场,一方面靠的是劳动力成本优势,另一方面靠的是庞大的规模经济。20多年前,克鲁格曼在其新贸易理论中解释了全球化下大的产业聚集带的出现,“规模报酬递增”随后被我们的异军突起所证实。体量庞大的另一面,则是悬殊的内部差异,正可用来加强社会分工,发挥不同地区的比较优势,从而最大化规模效益带来的好处。但现在,在东盟和我国这样一个内部差异巨大的区域构造资本跨国界流动,更多产业水平互补而非内部的垂直分布,对我们已形成的“规模报酬递增”无疑起的是分流作用。■ 规模效益分流