周功鑫:台北“故宫”的女掌门

作者:李菁(文 / 李菁)

( 台北“故宫博物院”院长周功鑫,在她身后是装满文物的箱子 )

( 台北“故宫博物院”院长周功鑫,在她身后是装满文物的箱子 )

合璧之展

“元朝画家黄公望,画了一幅著名的《富春山居图》,79岁完成,完成后不久就去世了。几百年来,这幅画辗转流失,但现在我知道,一半放在杭州博物馆,一半放在台北‘故宫’博物院,我希望两幅画什么时候能合成一幅画。”2010年3月14日上午的“两会”新闻记者会上,温家宝总理在回答台湾记者提问时讲了这样一个故事。最后,温家宝用了“画是如此,人何以堪”这番动情的话,令《富春山居图》在两岸民众和媒体中的关注度急速飙升。没想到,仅几个月后,令人鼓舞的信息便从海峡那端传了过来。

“我们刚刚与浙江博物馆达成协议,明年6月,浙江的《剩山图》将会到台湾,与台北‘故宫’另一半的《无用师卷》合璧展出。”8月2日,在台北“故宫”博物院接受本刊专访时,周功鑫再一次确认了这个消息。这将是《剩山图》与《无用师卷》在相隔360年后第一次“相逢”。

“中国艺术史上,有这种传奇色彩的文物也不多了,所以它能引起大家的广泛关注是可以理解的。”周功鑫说。

《富春山居图》的命运,本身就是一个曲折而复杂的故事。它是“元四家”之首黄公望的代表作,以长卷形式,描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色,被称为中国十大传世名画之一。1350年黄公望将此图题款送给无用上人。

( 翠玉白菜 )

( 翠玉白菜 )

明朝末年,《富春山居图》传到收藏家吴洪裕手中,极爱此画的吴洪裕,竟然在临死前下令将此画焚烧殉葬。幸亏吴洪裕的侄子往火中投入了另一幅画,救出了《富春山居图》。画虽被救下来,却在中间烧出几个连珠洞,断为一大一小两段。

1652年,吴家子弟吴寄谷将此损卷烧焦部分细心揭下,重新拼接。一幅画图中恰有一山一水一丘一壑,画面虽小,但比较完整,几乎看不出是剪裁后拼接而成,于是,人们称它为“剩山图”。另一幅尺幅较长,保留了原画主题内容,但损坏严重,修补较多。在装裱时为掩盖火烧痕迹,特意将原本位于画作根基部位的董其昌题跋切割下来放在画首,这便是后来乾隆皇帝得到的《无用师卷》。1948年底它与数十万宫藏文物一起运至台湾;而《剩山图》则被浙江博物馆收藏,成为浙江博物馆“镇馆之宝”。

( 珐琅彩杏柳春燕蒜头瓶 )

( 珐琅彩杏柳春燕蒜头瓶 )

周功鑫是在2008年5月20日走马上任的。上任后不久,一次与凤凰卫视董事局主席、行政总裁刘长乐见面,刘长乐提及能否将《富春山居图》合展,周功鑫欣然应允,乐意促成此事,但是在具体的细节问题上却“卡”住了:浙江博物馆希望这次合展是“对等交流”,《富春山居图》在台北合展后,再到大陆合展;但是台北“故宫”对文物出境一贯坚持的原则是,对方必须要有“司法免扣押”条款,但是大陆目前法律条文中并没有相关表述,所以现阶段台湾文物到大陆展出还存在困难。

没想到的是,温家宝总理在记者招待会上的一番话打破了僵局。新的方案是浙江省博物馆将《剩山图》借到台北“故宫”,完成合展。但略有遗憾的是,《富春山居图》仍暂时不能到大陆合璧展出。

( 珐琅彩竹雀图碗 )

( 珐琅彩竹雀图碗 )

其实除了《富春山居图》外,乾隆皇帝收藏在北京故宫“三希堂”中的三幅书法珍品“三希帖”——现存台北“故宫”的王羲之《快雪时晴帖》,现存北京故宫的王献之《中秋帖》、王珣的《伯远帖》——何时可以同堂展出,也是海峡两岸文化界期待已久之事。“在‘三希帖’合并展览一事上,我们和大陆方面也已初步达成了共识。”周功鑫说。在分离了几十载之后,希望它们再聚首的日子不会太远。

两岸交流

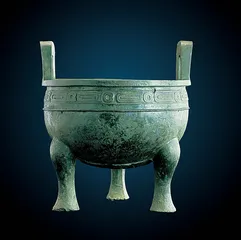

( 毛公鼎 )

( 毛公鼎 )

明年6月《富春山居图》在台湾的合璧联展,将会是两岸文物合作的里程碑式事件。而两岸文物界互动,特别是北京与台北“故宫”博物院的交流与合作,是周功鑫上任后颇为引人注目的一个努力方向。本刊记者在台北“故宫”博物院参观时,到处可以看见“圣地西藏——最接近天空的宝藏”的海报,这样的宣传甚至布满了台北市区的主要街道。对周功鑫来说,这个西藏艺术展,也是她力推的与大陆文博界交流合作的一个结果。

2008年“两岸故宫”计划开始启动。2009年2月14日,周功鑫带团率先前往北京,这是60余年两岸“故宫”最高规格的首次正式接触。此次大陆之行周功鑫也参观了上海博物馆;上海博物馆馆长陈燮君与北京故宫博物院院长郑欣淼迅速回访台北,两岸的互动开始升温。“我们和北京、上海达成9项共识。除了两项原则性的之外,其余7项都很具体,包括定期联系会晤、人员交流机制、图书互赠、商品互设点以及刊物互换等合作。”

( 青瓷花式温碗 )

( 青瓷花式温碗 )

当时,周功鑫带了一份“大礼”回台湾——北京故宫同意以借展方式借出37件藏品给台湾,以参与下半年在台北“故宫”举行的“雍正——清世宗文物大展”。为了促成这次雍正大展联办,两岸在敏感的名称载示上互相让了一步,一方叫“北京故宫”;一方叫“台北故宫”。在对外场合,以“北京故宫”和“台北故宫”称呼对方,同时以“两岸故宫”的共同身份来面对公众。备展过程中的一个小细节也显得意味深长:双方互赠礼品时,不约而同都选择了《清明上河图》的复制品。北京是张择端的版本,台北是清乾隆时期院体画的版本。

2009年10月7日,“雍正——清世宗文物大展”,在台北“故宫博物院”拉开序幕。这也是故宫文物分离60年后第一次重聚:来自北京故宫的雍正朝服、雍正“为君难”石印、“雍正行乐图”和台北“故宫”的雍正朱批谕旨、松花石葫芦砚等共同还原了一个真实的雍正,使“雍正——清世宗文物大展”成为名副其实的大展。据台北“故宫”提供的数据,共有70万人次游客参观了这一为期3个月的展览,创历年同期之新高,其中大陆游客约占30%。台北“故宫”还进行了“雍正大展观众满意度调查”,游客对展览评价极高,展览内容、展示方式满意度分别高达98%和99.3%。与展览相关的出版物销售火爆,一版再版。

( 2009年10月7日,“雍正——清世宗文物大展”在台北“故宫博物院”开展 )

( 2009年10月7日,“雍正——清世宗文物大展”在台北“故宫博物院”开展 )

“明年,我们计划举行的康熙展,也是与北京故宫合作的项目。可以说,目前我们在专业上是毫无阻隔地交流,在音像品、印刷品、资讯上都互通有无。他们也想从我们这里了解教育、文化创意产业上面的一些经验。”周功鑫告诉本刊记者,2010年,为了庆祝故宫博物院成立85周年,北京故宫博物院和台北“故宫博物院”还组织了20多人的文物专家团,花两个多星期“重走故宫文物南迁路”。

“两岸故宫各有千秋。”周功鑫说。对于外界热衷的“哪个故宫的‘宝贝’更多”的话题,她一笑而过。在出任台北“故宫博物院”院长前,周功鑫曾3次参观过北京故宫博物院。“北京故宫本身还是无与伦比、无可替代的一个杰作。从永乐十八年到清朝结束,它浓缩了明清600多年的历史,完整呈现了明清皇室的生活状态,包括皇室的建筑,皇室的起居,皇室的品味。这些建筑以及陈设,可以让人们获得历史、文化、社会等多元的知识。”周功鑫点评,“北京故宫这几年有一些考古出土的文物、新购回的文物,还有以前未南迁或南迁之后又回流的文物,都比较有特色,所以我们可以互补所长。”

“合格的博物馆员”

“2008年,马英九先生征召我回来,接到这个任命时我也有挣扎。我离开了9年,中间这里发生了很大变化,这里的同仁也希望我回来整顿,所以我也下了很大决心。”回顾自己接过台北“故宫博物院”院长这一重担时的心路历程,周功鑫向本刊记者坦承。

周功鑫是一位“老故宫”。自台湾辅仁大学法语系毕业后,1972年她来到“故宫”,从一名基层的解说员做起,由于工作认真,加上英文和法文的专长,第二年开始就调到院长室担任秘书。她说:“我在这里从事过公共关系工作,为两任院长担任秘书,还有16年的展览组组长等职务的历练。这些经历给了我很扎实的基础。”

“蒋复璁先生是台北‘故宫博物院’的第一任院长,蒋先生搭建了台北‘故宫’的框架,也培养了一批年轻人才,让‘故宫’在台湾扎了根。此外,院长本人也是宋史专家,他的专业水准也给我们打下很好的基础。”周功鑫评价。

蒋复璁一共连任8届台北“故宫博物院”院长,任职时间长达18年之久,直到1983年因年纪较大身体不适才退休。曾在蒋介石身边做过25年秘书的秦孝仪接替蒋复璁,出任第二任院长。“他有很广泛的人脉,又看了很多东西,所以眼界很开阔。”周功鑫说,秦孝仪担任院长期间,把“故宫”的组织级别提高,人员也扩大了一倍,“这是他的远见之处,只有人力增加,职位更高,才可以请到好的专业人员加盟”。

1999年,周功鑫离开工作27年之久的台北“故宫博物院”。有感于台湾博物馆面临人才荒,2002年,她回到母校辅仁大学,创设了博物馆学研究所并亲自任所长。“在学校教书,要涉及很多理论方面的东西,对全世界博物馆的发展趋势也要有了解。回到‘故宫’后,我正好可以把这9年里学到的理论,带到我熟悉的工作环境里面。”

谈及自己,周功鑫微笑着自谦为一名“合格的博物馆员”,转而她又很认真地说:“博物馆的工作是多元的,要涉及很多领域,首先要了解中国艺术史,还要懂得典藏登录、维护文物。文物维护与保养又与科学技术密切相关,甚至连怎么捉虫都是一门学问。作为馆长,我还要懂得营销、懂得安全……完全是跨领域的学科。”

对台北“故宫博物院”来说,面临的一个挑战是如何保存那些珍稀字画。“唐代和宋代的画,都是画在绢上的,经过1000多年的时光,它们变得非常脆弱。”周功鑫解释说,即便是我们现代人最常见的光源,对那些画都有影响,“所以这一部分的字画,我们每4年才拿出一次来展览,一次只展出十几天”。不过,周功鑫很自信地说,“我们的保存技术与世界水准同步,因为国外大多是油画,与我们的画材质不一样,我们的难度应该比他们还大一些”。除了字画,周功鑫说,一些有机材质的保存也有一定的挑战,“比如说一些象牙雕的作品,雕刻得特别精细,象牙本身是有机材质,也是有生命的,所以要用最好的环境、最好的方式保护”。台北“故宫”展示执行严格的专业要求,最基本的是恒温、恒湿,温度维持在21摄氏度,湿度在55%左右。

“故宫文物,从本质上讲,是‘宫里的收藏’,因为每一位皇帝的品味与爱好各不相同,所以他们选择的东西有一定的局限性。从艺术史的角度,他们的收藏还是有所缺失的。”周功鑫很详细地向本刊记者解释,比如“故宫”里就没有明末清初士绅的绘画,“那是因为当时的士绅们都是前朝的遗老遗少,画的也都是暗含着反清的主题,所以清朝皇帝是不会收藏的”。“故宫”的收藏品只到清朝为止,清晚期到民国初年的藏品也没有;还有体现佛教艺术的文物,也是“故宫”收藏中所缺失的一部分。

新价值

“形塑典藏新活力,创造故宫新价值”,这是周功鑫上任后,为台北“故宫”提的新口号,也是她在这一职位上对自己工作的期许。“如果说每一任院长都想留下什么文化遗产的话,我期望在我领导下的台北‘故宫’更具活力,也更具价值。”周功鑫说。

上任后不久,周功鑫就宣布,从2008年10月开始进行对台北“故宫”文物进行大清点。“当年在逃难过程中曾在上海清点两次,一次是1934年,一次是1935年借展英国伦敦那一批,最后是全部1.9万多箱南迁文物中来台的有3824箱,之后台北‘故宫’的文物已有20年没有清点,我们要先清理一下‘家底’。”周功鑫说,清点工作预计在2012年完成。

除此之外,周功鑫又对展览方式进行了大的改进。2000年后的三任院长大都按照编年的方式来呈现作品,而故宫藏品大都是以前皇室的藏品,周功鑫认为,藏品有皇帝自己的美学思考,从历史延续的角度看,藏品很难涵盖一个时代的成就。而现在的展览方式则是按材质来分,比如书画、玉器、铜器、瓷器等,观众可以从中看到整个器物的发展历史、风格、时代背景。

在周功鑫的理念中,她并不希望台北“故宫”扮演一个高高在上、令人敬而远之的角色。“一说起‘故宫’,‘故’,就是老、旧,给年轻人的感觉是很有距离的,我希望年轻人能亲近它,愿意走进来,收获到新知识,也增加他们对历史的了解。”为了让“故宫”更有活力,他们费了不少苦心。在“雍正大展”时,他们利用数字技术,让《百骏图》上的马可以走起来。“让年轻人们在玩当中学会了知识,也让他们体会到‘故宫’并不是那么难懂的。”除此之外,周功鑫还采取延长开放时间、周六实施夜间免费开放的方案,都是为了吸引年轻人走入其中。

也有媒体称周功鑫是“点子大王”,有丰富策展经验的她经常会有很多出乎意料的创意。比如明年10月,台北“故宫”筹办的“康熙与路易十四”主题展。周功鑫解释说,康熙和路易十四是通过法国传教士知道彼此的;康熙曾要求法国传教士将一些资料和珐琅画等物品带回中国。中国瓷器喜用珐琅做装饰似乎从此开始。兴建凡尔赛宫的路易十四也受中国风影响,例如他从南京大报恩塔得到灵感,为一名情妇建造特列安农瓷屋(Trianon de porcelaine),只是建材低劣,瓷屋很快就坍塌了。

“其实这是我在法国读艺术史博士学位的论文的一部分。生活在同一时代的这两个君主虽然不曾谋面,但他们曾经传过信息,从制度层面到艺术层面互相产生影响,这种交流展在台北‘故宫’也是第一次。”台北“故宫”届时将与北京故宫,法国凡尔赛宫、罗浮宫等共同合作这个展览,而台北“故宫”与世界的博物馆的合作也成为一种常态。

周功鑫介绍说,目前台北“故宫博物院”共藏有67万件展品,平均每3个月就会更新一次展品。“我们会按照主题、特色、教育性等进行归类,并最大限度地让观众一饱眼福。一般每次展示3000多件原件,余下的藏品则会在库房妥善保存。我们会最大限度地让民众获得机会观看,但有些技术方面的工作,比如文物的展出条件等,还是要听从专业人士的建议。”

在台北“故宫”的文物中,“翠玉白菜”无疑是名气最大的,这件玉器的雕刻一体成形,色泽自然,栩栩如生,每天有上百人排起长龙等着看这一个小小的“翠玉白菜”。“其实我想告诉大家的是,除了‘白菜’和‘肉型石’,我们还不妨从专业的角度,有系统地从某一类物品的起源和开始看起,从而获得对中国整个物质文明发展的清晰的认识。”周功鑫语重心长地建议。

“这些都是国宝,我们的工作责任重大,要确保它们万无一失,凡事以文物安全为第一考虑。”回归到一个文化人本身,周功鑫说,每次接触那些文物,都仿佛隔着时空与前人进行心灵上的对话,“每看一次,我都会油然而生一种感动”。■ 富春山居图文物博物馆上海展览台北雍正故宫博物院掌门周功鑫故宫