未来世界的黑客

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 电影《人工进化》讲述两位反叛的科学家创造新物种的故事 )

( 电影《人工进化》讲述两位反叛的科学家创造新物种的故事 )

从计算机到青蒿素

不久前,比尔·盖茨和巴菲特宣布了一个“慈善誓言”(Giving Pledge),号召数百位美国亿万富翁将至少一半的财富捐献给慈善机构。如果《福布斯》杂志上的富翁们都签署这么一个誓言,那么慈善事业将再有6000亿美元可供支出。据称已有40个富豪响应,包括CNN的创始人特纳、纽约市长布隆伯格、导演乔治·卢卡斯、硅谷风险投资家约翰·杜尔、Cisco前老板约翰·摩格里奇。还有盖茨的高中同学保罗·艾伦,当年他们一起创建了微软,去年他得了癌症。

两年前,比尔·盖茨在《创意资本主义》的演讲中引用了亚当·斯密的一句话:“无论把人看成多么自私,在人的本性中明显地存在某些根本原则——一个人对改善别人的命运产生兴趣,将别人的快乐当成是自己的必需,虽然从中他并不能获得什么,只是看见它就感到满足。”

“人的本性中蕴藏着两股巨大的力量,一是自利,一是关爱他人。”比尔·盖茨说,“以前的资本主义利用了人性中自利的力量,让它能持续不断地发挥有益的作用,但并未惠及穷人。我们需要设计一个新的资本主义体制,使自利和他利两种力量同时发挥作用,从而减轻世界的不平等。”

Amyris公司就是一个很好的例子。2000年,盖茨基金会向几个伯克利大学的研究者资助了1500万美元。利用这笔资金,他们创办了Amyris公司,利用合成生物学的新技术生产青蒿素(目前世界上最重要的抗疟疾药物),同时致力于降低成本,使药物售价从原来的10美元降低到20美分。

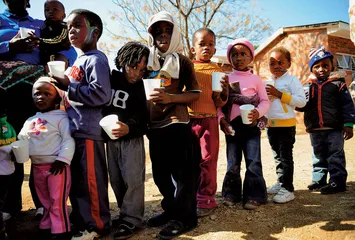

( 被救助儿童会救助的南非儿童 )

( 被救助儿童会救助的南非儿童 )

疟疾每年大约会感染5亿世界上最贫困的人,并且使其中多达100万人丧生,丧生者多数是5岁以下的儿童,就因为他们无法支付2美元的药物。Amyris公司的这项技术突破每年至少拯救100万人的生命,公司本身也因此获利甚丰,被《科学美国人》评为2007年度商业领袖。

如果年轻30岁,比尔·盖茨绝不会想到改变世界的方式是去非洲消灭蚊子。一来,这件事情听起来太没技术含量;二来,非洲太过遥远,他恐怕没见过一个非洲孩子因为蚊子传播的疟疾感染而死亡;第三,他会觉得自己的财力有限,杯水车薪。更重要的是,他大概会觉得,一个年轻人的创造力应该放在更好玩的地方,比如计算机。

( 23andMe联合创始人安妮·沃西基(右)和琳达·埃维 )

( 23andMe联合创始人安妮·沃西基(右)和琳达·埃维 )

30年前的硅谷的确是全世界最好玩的地方,充满了智力和创造力的激荡。车库里可以捣鼓出一台计算机,那时候的计算机都还是大型主机,锁在大学或大公司的地下室里,有专人把守;软件似乎是一种可以令人随心所欲的东西,几行代码就可以控制一个庞大的机构⋯⋯一无所有的年轻人陶醉在由控制计算机而产生的巨大的权力感之中。他们聪明、专注、自我中心,又多带着点傲气和工作狂的癖性,被称为“自美国宪法缔造者之后最有趣最高效的一群知识分子”。从来没有一个群体,释放了一种技术,获得如此辉煌的成功。

一开始,对这些年轻人来说,造电脑、写程序,只是图个好玩,挥发激情而已,没有多少人想过要赚很多很多钱,或者改变世界。但今天回头看那些成长为硅谷巨头的企业,“技术改变世界”的信仰从一开始就嵌在他们的DNA里面。

( 斯图尔特·布兰德 )

( 斯图尔特·布兰德 )

美国作家弗莱德·特纳(Fred Turner)写过一本书《从反文化到赛博文化》,叙述了计算机革命与美国60年代的反文化运动之间的渊源。他认为,反文化运动对中央集权的蔑视,对个人英雄主义的强调,不仅为计算机革命,也为后来群龙无首的互联网提供了哲学基础,并深刻影响了当时硅谷创业者们的世界观。

改变世界的新出口

就像望远镜的发明颠覆了中世纪的世界观,计算机和互联网革命对这个世界的改变,超过了40多年来任何一种政治运动。有史以来第一次,年轻人的价值观颠覆并驾驭了主流社会,信息自由、平等、去中心化、开源共享的精神深入到社会的各个角落。

对硅谷的那些技术天才而言,当世界真的如期改变,在获得金钱、影响和声望之后,他们的理想主义、过剩的求知欲和创造欲需要寻找新的突破口。有些人转向孩提时代不着边际的梦想,像微软的传奇软件设计师查尔斯·西蒙尼(Charles Simonyi,Word、Excel的开发者)两次以宇航员的身份飞往国际空间站。

Paypal的创始人埃隆·马斯克从小父母离异,童年孤独,唯一的慰藉就是读科幻小说,尤其是《指环王》,书中英雄常以拯救世界为己任。Paypal卖给eBay之后,马斯克得了1.6亿美元,创办了SpaceX。两年前,这家公司的Falcon一号火箭成为第一枚私人投资并成功进入太空轨道的液体燃料火箭。在此之前有过3次失败,其中一次携带了《星际迷航》中史考特的扮演者詹姆斯·杜汉的骨灰。

eBay的第一任总裁杰夫·斯科尔(Jeff Skoll)跑到好莱坞拍电影去了,这是他改变世界的新方式。这位互联网大亨也是个文艺青年,喜欢读小说、看电影,有心怀天下的情怀。他发现,如今没有人再拍像《甘地》、《辛德勒名单》这种关乎公众利益的伟大电影了。于是就投资创办了一家叫“参与者制作”(Participant Productions)的电影公司,专门拍严肃主题的电影,以纪录片为主,以激发和促进社会变革。他们倒真是拍了不少好片子,从《辛瑞那》、《好运、晚安》,到《不愿面对的真相》(戈尔关于全球变暖的演讲)、《快餐国度》(经济不平等和健康问题)、《芝麻街理解的世界》(跨文化理解),都相当有影响力,票房也不错。

也有人致力于更庞大的人类难题,比如Google的两位创始人对新能源兴趣浓厚,目前Google内部已有多个单独项目正在进行绿色能源研究,包括太阳能、地热能、风能、氢能等,还有意涉足核能领域。《经济学人》有一篇文章(《从极客到绿色》)提到越来越多的硅谷技术天才转向绿色能源领域,因为这里不仅有利可图,而且能找到精神上的救赎。一边赚钱,一边拯救地球,何乐而不为?

这几年很出风头的特斯拉(Tesla)电动车公司,投资人全是硅谷的头面人物,埃隆·马斯克、拉里·佩奇、谢尔盖·布林、杰夫·斯科尔等等。他们相信,电动车及太阳能将帮助人类摆脱石油即将枯竭的威胁,为遏制全球变暖赢得时间。特斯拉的第一款车型Tesla Roadster是一款全电动跑车,单次充电可以跑356公里。

生物科技是另一块宝地。谢尔盖·布林资助新婚妻子安妮·沃西基(Anne Wojcicki)创办了一家私人基因测试公司23andMe(代表人体的23条染色体),为个人提供基因测试服务,普通人可以了解自己的血统以及患某种疾病的风险。虽然23andMe并非第一家,但它将个人基因测试的费用降低到了普通人都可以承受的地步,本身就值得大大庆祝一番。

还有更多的人,转向了传统意义上的慈善事业,硅谷的理念和做事风格,如速度、效率、快速成型、边做边学、思考大问题(thinking big)、个人的力量、量化和衡量事物的能力等等,都被一并带入。

计算机行业的第一个慈善家是保罗·布莱内德(Paul Brainerd,第一个桌面出版软件Pagemaker的发明者)。布莱内德曾做过记者,了解社会的种种苦痛和悲哀。他为人温文尔雅,谦逊低调,有技术的天赋,却无管理的才能。1994年,他卖掉了自己的公司Aldus,兑现1.2亿美元,捐出了1/3保护太平洋西北岸的野生动物。

皮埃尔·奥米迪亚(Pierre Omidyar,eBay的另一位创始人)是当年的会员之一。这位天才程序员是通过一个好想法和几行聪明的代码迅速得到数十亿美元身家的,在设计自己的慈善事业时,他同样希望搭建一个聪明高效的模型。就像eBay是让买家卖家“发现自己的力量”一样,慈善的目的也是要让人最终“发现自己的力量”。1998年,他和妻子帕姆一起创办了奥米迪亚基金会,后改名为“奥米迪亚网络”,既做慈善也做投资,尤其是网络小额贷款项目,做得非常成功。

奥米迪亚曾经这样谈自己的财富:“财富会让你以一种不同的方式看世界。当你可以如此轻易地获得某种东西时,它就变得不再珍贵。你再也不能从一幢豪宅或者一次度假中获得快感。只有在做慈善的时候,我能再次感觉到自己的独特性和意义所在。”

地球免疫系统的绝地反击

在《看不见的力量》(Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being and Why No One Saw It)一书中,保罗·霍肯将比尔·盖茨、巴菲特等亿万富翁与学生、志愿者、僧侣、商人、农夫、诗人、生物学家、艺术家、难民一起,列为一场全球性社会运动的主角。他说,这场运动没有名字,没有中心,没有超凡魅力的领袖,也不追随统一的意识形态,却是有机地发生,超越国家、阶级和种族的界限,可谓人类历史上规模最大、最为开放、发展最为迅速、联系最为广泛的一场社会运动。它由一种普遍的人类善意驱动,旨在保护环境和维护社会正义。你可以把它视为人类文明作为一种有机体,其免疫系统对于周遭种种毒素,包括政治腐败、社会不公正和环境污染的一次绝地反击。

“谁都知道这个世界正在往下三路去,你要么是解决方案的一部分,要么是问题的一部分。”霍肯曾为马丁·路德·金工作过,说话也带着民权运动时代的调调。

他说,以往的那么多社会运动,无非是为了解决权力的不平衡,改变权力结构,但唯独这一场运动,不是为了聚集权力,而是为了分散权力;不是关于意识形态,而是关于想法(idea);不是关于一个大的想法,而是无数个小的想法,分别应对这个时代的种种难题:贫困,水源,气候,海洋,不公正,城市,能源,食品安全,民主和妇女权利等等。

传统意义上的慈善和国际发展问题,都是交给大人物的,比如政府、基金会、机构。20世纪是洛克菲勒、麦克阿瑟、福特基金会,因为他们拥有财力和权势。21世纪,我们固然也看到比尔·盖茨这种超级富豪的身影,看到他们发挥得无伦比的影响力,但更多的却是普通人的身影。他们不想把“改变世界”的责任交给大组织,而是直接行动。

经济学家穆罕默德·尤纳斯,他创办的格莱珉银行以微额贷款的形式帮助1亿多人摆脱了贫困。英国妇女安·卡顿在非洲创立女性教育组织,10年内为超过25万非洲女性提供了教育。印度眼科大夫Govindappa Venkataswamy退休后用抵押房子的钱开了一家诊所,通过赚取富人的医疗费来补贴穷人的医疗费,为穷人提供免费或低价的眼科手术,20多年来使数百万人免于失明的命运。

《看不见的力量》推出的时候,霍肯还推出了一个维基式的数据库和网站www.wiserearth.org,意在记录这场运动,并试图将这些组织与个人连接起来,让他们彼此合作。目前记录在册的已有10万多个,但根据霍肯的统计,全球大概有200万个大大小小的组织或个人致力于这场运动。

事实上,这场运动之所以可能,是因为我们已经进入了新的信息时代:一个开放的、大规模的、快速发展的、相互联系的时代。在这个时代,权势和金钱不再是改变世界的必要条件,想法和工具才是第一位的。任何一个好的想法,经过网络的连接和放大,可以产生巨大的能量。

澳大利亚有3名大学生以一枚鸡蛋为起点,历经唱片、相机、汽车等物品后,换来了价值2200澳元的慈善款,正在继续向100万澳元的目标进军。后来国内有网友受这个创意的启发,在网上用3支当地穷苦学生的铅笔跟网友换东西,最后换到12万元人民币,为家乡母校建了一座校舍。

2007年,美国两个中学生去了一趟苏丹的达尔富尔地区,被那里的平民伤亡惨剧所震惊,回来后在Facebook上组织捐款,仅6周就从2000多个高校筹得30万美元。

去年5月,德鲁(Drew Olanoff)被诊断出霍奇金淋巴瘤后,他开始了一项叫做blamedrewscancer.com的慈善项目,在Twitter上follow@DrewFromTV的数量每增加一个人,它就为LiveStorong基金会捐赠1美元。这项善款截至时高达1.5万美元。

纽约大学教授克莱·舍基(Clay Shirky)今年出了一本新书,叫《认知冗余:互联时代的创意与慷慨》。所谓“认知冗余”,是指全世界的空闲时间和全世界普通人的创造力加在一起,是一种难以估量的智力和道德资源,可以成就伟大的事业。维基百科就是很好的例子。他说:“我们生活的这个世界里,人们往往为了爱去做小事,为赚钱去做大事,而现在,我们有维基百科,突然间,我们也可以因为喜爱而成就大事。”■

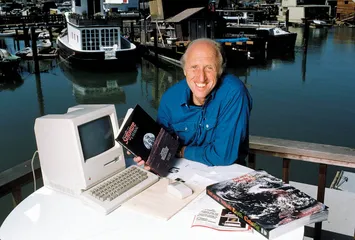

一个老极客的梦想

斯图尔特·布兰德是第一个捕捉到硅谷技术革命意义的局外人,据说是他最早提出了“个人电脑”的概念。他认为一个人应该控制一台计算机的所有功能,计算机应该成为一种“思想的放大器”。他还认为,计算机与迷幻药一样,具有开拓人类心智的作用。

几年前乔布斯在斯坦福大学的著名演讲里面提到过斯图尔特·布兰德(Stewart Brand):“在我年轻时,有本神奇的杂志叫做《全地球目录》,当年我们很迷这本杂志。那是一位住在离这不远的曼罗公园的斯图尔特·布兰德发行的,他把杂志办得很有诗意。那是20世纪60年代末期,个人计算机跟桌上排版系统还没发明,所有内容都是打字机、剪刀跟拍立得相机做出来的。杂志内容有点像印在纸上的Google,在Google出现之前35年就有了:理想化,充满新奇工具与神奇的注记。”

当时,新左翼分子正在号召草根的政治力量,而《全地球目录》另辟蹊径,致力于推动草根的直接力量——工具和技术。编辑们认为,比起政治运动和文化革命,好的工具和技术更能导向积极的社会变革。从木匠、泥瓦匠、园艺匠的工具,到地图、帐篷、图书,再到有机农场、太阳能、风力发电、电子合成器、个人计算机等等,都邀请一流的专家评论,并列出价格、购买地址等,深深契合当时的实验主义、DIY精神以及嬉皮士的共享精神。无论发现了什么好东西,他们都想在《全地球目录》上广播出来。

布兰德是60年代典型的嬉皮青年,出生知识分子家庭,受过良好的教育,在斯坦福大学学生物学,毕业后在军队待过两年,又做起了摄影师,搭顺风车到处流浪,与USCO的一群艺术家混在一起,他们是诗人、画家、导演、音乐家等。这些人终日读书,高谈阔论,辩论麦克卢汉的传播理论,研究中国的《易经》。

从60到90年代,通过《全地球目录》、WELL(一个高智力网络社区)到最后推出《连线》杂志,布兰德一直在硅谷的技术心脏与旧金山“鲜花一代”之间穿针引线。

斯图尔特·布兰德今年72岁,一边住在一艘快100岁的老拖船里,过着自给自足的生活,一边仍在追求整个时代最前端的知识,仍然怀抱着改变世界的理想,为环境问题四处奔走。他赚过很多钱,全部投到一个叫“恒久基金会”的公益组织。这个组织的宗旨就是推动人们养成长线思考的习惯,因此资助的项目也都是为人类生存的长久之计,比如罗塞塔项目是要保存100年内可能灭绝的濒危语言,还有一个项目是计划搜寻地球上的每一种物种。■ 美国硅谷未来世界世界黑客电影未来黑客