苏州博物馆:风景之间

作者:王星 苏州博物馆新馆大门

苏州博物馆新馆大门

1961年1月1日,经过几番变迁,苏州博物馆在太平天国忠王府原址建成。忠王府是在拙政园的部分旧址基础上合并另一些宅邸建成的,苏州博物馆的落户是对这片已经历经数十次重建的园子进行的又一次分割。1961年3月,拙政园和忠王府分别被列为全国重点文物保护单位,此后这片景区逐渐形成苏州博物馆居中、拙政园与狮子林斜相呼应的格局。置身风景中的博物馆并不少见,少见的是苏州博物馆后来自己也成了道风景,这就是2006年10月6日建成开馆的苏州博物馆新馆。

苏州博物馆新馆与旧馆毗邻,这一选址当年曾引起颇多争议,矛盾焦点集中在“对选址范围内建筑的拆迁是否影响了古建筑的保护”,其中特别提出的是“张氏义庄”和“亲仁堂”。这两处建筑最终因年久失修等原因而被判定“已经失去文物保护价值”,于是为建造新馆而进行的拆迁得以继续。尽管新馆建成后亲仁堂和张氏义庄得以整体移建,作为吴门画派博物馆与民俗博物馆毗邻,但这种运气毕竟不能与一直受到周密保护,而且在2005年底还进行过大规模修缮的狮子林相比。并不完全巧合的事实是:狮子林自1917年起成为贝氏家族的产业,虽1949年后捐献给国家,但贝氏宗祠至今仍在园内,而苏州博物馆新馆的设计者正是儿时在狮子林长大、如今已成为世界级建筑大师的贝聿铭。

关于新馆的屋顶,《纽约时报》曾有报道称:贝聿铭对西式的平屋顶或典型的苏州式灰瓦飞檐并无兴趣,他试图保留中国传统的庭院和园林建筑风格,对这些模型进行重新构思,最后终于确定了保留粉墙但去除灰瓦屋顶的设计方案,由此突出了建筑本身而不是灰石。新馆建成后,据说曾因造型怪异、不够“苏州园林”而受到过当地市民的批评。

但苏州博物馆方面的观点显然是相反的。接受采访时,苏州博物馆馆长张欣感慨地说:“贝聿铭使苏州博物馆一夜之间从丑小鸭变成了白天鹅。”然而,说此前的苏州博物馆是“丑小鸭”却未免过谦。毕竟这是一座目前文物藏品约3万余件,其中国家一级文物247件、二级文物1100余件、三级文物1.3万余件的博物馆,尤以书画、瓷器以及明清工艺品等优于同级博物馆。博物馆的最终功能自然还是展出。新馆建筑的室内设计部分,包括陈列展览几乎均由贝聿铭本人设计,以保证内外风格和所有功能的和谐统一。依照贝聿铭的设计,陈列虎丘云岩寺塔佛教文物和瑞光寺塔佛教文物的两个主题展室仿效了佛塔的内部造型,位于二层的两个八角形空间内的古书画厅则以九宫格般的格局将中间贯通,兼以展厅顶部为玻璃天顶,利用墙高不受阻碍的优势满足了条幅式书画所需的用光和墙面。除这两项,苏州博物馆的其他收藏多为小件藏品,贝聿铭的处理方法是:“小件的东西你放在大的柜子里看,好像是友谊商店一样。所以我做了很小的,给每一个宝贝有一个柜子,这是美国、欧洲都没有的,这是适宜苏州自己的收藏。”

苏州博物馆新馆与其他传统“文物式”博物馆还有一点颇为不同,在一层单辟有现代绘画展厅。贝聿铭认为,书画艺术在苏州有深厚的基础,给现代绘画一席之地会让参观者感受到苏州的书画艺术是延续并不断发展着的。现代艺术厅在新馆开馆庆典期间就曾展出赵无极、蔡国强、徐冰的作品,如今仍不定期地举办海内外现代艺术品展览。馆长张欣认为:“苏州博物馆新馆因为贝聿铭而先天与其他博物馆不同,对现代艺术家颇具吸引力。”■

新馆内山水园隔北墙直接衔接拙政园之补园,水景始于北墙西北角,仿佛由拙政园西引水而出;北墙之下为独创的片石假山。问及为何不采用传统的太湖石时,贝聿铭的理由是:传统假山艺术已无法超越。

新馆内山水园隔北墙直接衔接拙政园之补园,水景始于北墙西北角,仿佛由拙政园西引水而出;北墙之下为独创的片石假山。问及为何不采用传统的太湖石时,贝聿铭的理由是:传统假山艺术已无法超越。

越窑秘色瓷莲花碗

(五代)通高13.5厘米,其中碗高8.9厘米、口径13.9厘米。

同为国宝级文物,为苏州博物馆又一“镇馆之宝”,1957年在苏州虎丘云岩寺塔第三层的天宫中发现。碗为直口深腹圈足,盏托形状如豆,上部为翻口盘,刻划双钩仰莲两组;下部为向外撇的圈足,饰浮雕覆莲二组。该碗共由七组各种形态的莲花组成。瓷胎呈灰白色,胎质细腻致密,托心平整,正中镂有一小圆孔直通器底,孔边刻“项记”窑工(作者)二字,施青釉,光洁如玉。

通常所说的越窑,泛指东汉至宋一脉相承的青瓷体系,窑址主要分布在今浙江上虞、余姚、绍兴、宁波等地。所谓“秘色”,是当时赞誉越窑瓷器釉色之美而演变成越窑釉色的专有名称,日本的古陶瓷研究者则认为“秘色”即“翡色”,“秘与翡乃一音之转”。

目前我国已发现的秘色瓷只西安法门寺地宫出土的13件在地宫物账碑中有明确记载。1995年在上海博物馆召开了“上海秘色瓷讨论会”的国际性学术会议,苏州博物馆所藏秘色瓷莲花碗被公认为中国五代北宋年间秘色瓷的标准器。

越窑秘色瓷莲花碗

(五代)通高13.5厘米,其中碗高8.9厘米、口径13.9厘米。

同为国宝级文物,为苏州博物馆又一“镇馆之宝”,1957年在苏州虎丘云岩寺塔第三层的天宫中发现。碗为直口深腹圈足,盏托形状如豆,上部为翻口盘,刻划双钩仰莲两组;下部为向外撇的圈足,饰浮雕覆莲二组。该碗共由七组各种形态的莲花组成。瓷胎呈灰白色,胎质细腻致密,托心平整,正中镂有一小圆孔直通器底,孔边刻“项记”窑工(作者)二字,施青釉,光洁如玉。

通常所说的越窑,泛指东汉至宋一脉相承的青瓷体系,窑址主要分布在今浙江上虞、余姚、绍兴、宁波等地。所谓“秘色”,是当时赞誉越窑瓷器釉色之美而演变成越窑釉色的专有名称,日本的古陶瓷研究者则认为“秘色”即“翡色”,“秘与翡乃一音之转”。

目前我国已发现的秘色瓷只西安法门寺地宫出土的13件在地宫物账碑中有明确记载。1995年在上海博物馆召开了“上海秘色瓷讨论会”的国际性学术会议,苏州博物馆所藏秘色瓷莲花碗被公认为中国五代北宋年间秘色瓷的标准器。

真珠舍利宝幢

(北宋)高122.6厘米

1993年被定为我国的国宝级文物,苏州博物馆“镇馆之宝”之一。1978年4月在苏州瑞光寺第三层天宫中发现,原存放在两重木函之中。黑色外木函正面有两排白漆楷书“瑞光院第三层塔内真珠舍利宝幢”。内木函为银杏木制,套叠五节。木函外壁彩绘四天王像。

“真珠舍利宝幢”即以珍珠等七宝连缀起来的一个存放舍利的容器,全塔用珍珠3.6万颗,另使用有水晶、玛瑙、琥珀、珍珠、檀香木、金、银等贵重材料。

宝幢主体用楠木构成,通高122.6厘米,分“须弥座”、“经幢”、“刹”三个部分。

真珠舍利宝幢

(北宋)高122.6厘米

1993年被定为我国的国宝级文物,苏州博物馆“镇馆之宝”之一。1978年4月在苏州瑞光寺第三层天宫中发现,原存放在两重木函之中。黑色外木函正面有两排白漆楷书“瑞光院第三层塔内真珠舍利宝幢”。内木函为银杏木制,套叠五节。木函外壁彩绘四天王像。

“真珠舍利宝幢”即以珍珠等七宝连缀起来的一个存放舍利的容器,全塔用珍珠3.6万颗,另使用有水晶、玛瑙、琥珀、珍珠、檀香木、金、银等贵重材料。

宝幢主体用楠木构成,通高122.6厘米,分“须弥座”、“经幢”、“刹”三个部分。

“刹”细部

“刹”为宝幢上层部分,立于幢殿华盖之上,主体呈柱状,由银棒和包金箔木柱相接而成,刹轮以白玉、水晶、五色料珠等制成,间以金银铰花、叶片及银丝串珠装饰。刹轮上部为银丝串珠小幢盖,小幢盖一周垂8条流苏银链,下接华盖八角。刹顶部为水晶质摩尼宝珠,直径3.4厘米,宝珠两侧以银丝挽出火焰光造型,以示“瑞光普照”。

“刹”细部

“刹”为宝幢上层部分,立于幢殿华盖之上,主体呈柱状,由银棒和包金箔木柱相接而成,刹轮以白玉、水晶、五色料珠等制成,间以金银铰花、叶片及银丝串珠装饰。刹轮上部为银丝串珠小幢盖,小幢盖一周垂8条流苏银链,下接华盖八角。刹顶部为水晶质摩尼宝珠,直径3.4厘米,宝珠两侧以银丝挽出火焰光造型,以示“瑞光普照”。

“经幢”细部

经幢居须弥山之上。幢殿由殿基、殿柱、殿外护法八天、八棱经幢、幢顶鎏金银龛、殿顶、漆木龛、华盖等部分组成。一周8根殿柱,均由镶包鎏金细丝的细木柱制成,下置覆莲状水晶柱础,柱础下刻有云雾缭绕的殿基。殿柱外侧一周,有神情各异的护法八天木雕,同样高约10厘米。殿内中部立有宝蓝色八棱柱状经幢,经幢八面分别以真(楷)、草、隶、篆书阴刻填金“过去七佛”之尊号及梵语“南无摩诃般若波罗蜜”,意即“大智慧可达彼岸乐土”。

幢顶置有缠枝纹鎏金银皮小龛,一尊木雕高僧大德祖师像端坐其中。殿柱及幢顶鎏金银龛上为圆形八出殿顶,横梁、斗拱、瓦片、滴水等皆用粗银丝为骨、细银丝网结并串以珍珠,梁角处还有8只护梁神。所有斗拱梁枋、飞椽戗都缀串密集的小珍珠。八出戗角顶端悬垂有宝花璎珞幢铎。殿顶上又置有堆漆描金宝相花纹木龛,内置金雕细颈宝瓶。木龛上复置八角形金银丝串珠华盖,华盖周边缀有红、蓝、白等各色宝珠,华盖上还饰有8条串珠天龙,呈放射状向下昂首俯冲。

“经幢”细部

经幢居须弥山之上。幢殿由殿基、殿柱、殿外护法八天、八棱经幢、幢顶鎏金银龛、殿顶、漆木龛、华盖等部分组成。一周8根殿柱,均由镶包鎏金细丝的细木柱制成,下置覆莲状水晶柱础,柱础下刻有云雾缭绕的殿基。殿柱外侧一周,有神情各异的护法八天木雕,同样高约10厘米。殿内中部立有宝蓝色八棱柱状经幢,经幢八面分别以真(楷)、草、隶、篆书阴刻填金“过去七佛”之尊号及梵语“南无摩诃般若波罗蜜”,意即“大智慧可达彼岸乐土”。

幢顶置有缠枝纹鎏金银皮小龛,一尊木雕高僧大德祖师像端坐其中。殿柱及幢顶鎏金银龛上为圆形八出殿顶,横梁、斗拱、瓦片、滴水等皆用粗银丝为骨、细银丝网结并串以珍珠,梁角处还有8只护梁神。所有斗拱梁枋、飞椽戗都缀串密集的小珍珠。八出戗角顶端悬垂有宝花璎珞幢铎。殿顶上又置有堆漆描金宝相花纹木龛,内置金雕细颈宝瓶。木龛上复置八角形金银丝串珠华盖,华盖周边缀有红、蓝、白等各色宝珠,华盖上还饰有8条串珠天龙,呈放射状向下昂首俯冲。

大海中央如蘑菇云般突起透雕的山柱,柱上盘绕一条鎏金银丝串珠编织而成的九头蟠龙,圆柱上端托起由16座叠嶂山峦组成的须弥山。整个须弥座的结构寓意着佛门“九山八海”的典故。传说须弥山是神仙居住的地方,其高有八万四千丈,周围有七座金山和七重香海围绕,须弥山的顶端居住着佛门天主,山腰里居住着四大金刚、八大天王,分别保卫着佛门天国的各大部洲。

大海中央如蘑菇云般突起透雕的山柱,柱上盘绕一条鎏金银丝串珠编织而成的九头蟠龙,圆柱上端托起由16座叠嶂山峦组成的须弥山。整个须弥座的结构寓意着佛门“九山八海”的典故。传说须弥山是神仙居住的地方,其高有八万四千丈,周围有七座金山和七重香海围绕,须弥山的顶端居住着佛门天主,山腰里居住着四大金刚、八大天王,分别保卫着佛门天国的各大部洲。

勾栏平阶内,一周立面及圆形平面上雕出浪涛滚滚的大海,整体描金。海浪周边雕出向上升腾的8朵描金祥云,云顶端立有四男四女共8位天神的檀木雕像,每个高约10厘米。精湛的人物雕刻被公认为这尊宝幢工艺最精彩、传神的部分

勾栏平阶内,一周立面及圆形平面上雕出浪涛滚滚的大海,整体描金。海浪周边雕出向上升腾的8朵描金祥云,云顶端立有四男四女共8位天神的檀木雕像,每个高约10厘米。精湛的人物雕刻被公认为这尊宝幢工艺最精彩、传神的部分

“须弥座”细部

整个须弥座通体以朱漆描金,包括牙脚八棱台座、宝山与大海等部分。台座呈八棱形,象征着佛教中的“八方天”,每一棱角底部有燕尾形牙脚。八棱台座又分三层,每层转角处都以不同图案的漆雕包角。中间束腰部位一周设24个壶门,层阶上置8只小银狮,银狮内侧八棱斜弧面一周贴饰有堆漆描金制成的16个供养人形象。其上平阶一周置8只圆雕小木狮,平阶内侧收腰处镂刻如意壶门,上承环绕勾栏。8根栏柱顶端,缀银丝串珠莲花,莲花上各置一颗水晶球。

“须弥座”细部

整个须弥座通体以朱漆描金,包括牙脚八棱台座、宝山与大海等部分。台座呈八棱形,象征着佛教中的“八方天”,每一棱角底部有燕尾形牙脚。八棱台座又分三层,每层转角处都以不同图案的漆雕包角。中间束腰部位一周设24个壶门,层阶上置8只小银狮,银狮内侧八棱斜弧面一周贴饰有堆漆描金制成的16个供养人形象。其上平阶一周置8只圆雕小木狮,平阶内侧收腰处镂刻如意壶门,上承环绕勾栏。8根栏柱顶端,缀银丝串珠莲花,莲花上各置一颗水晶球。

《山水卷》(明·龚贤)纵35厘米,横283.3厘米

龚贤(1618~1689),又名岂贤,字半千、野遗,号半亩、柴丈人,明末清初著名山水画家,与同时活跃于金陵地区的画家樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪等并称“金陵八家”。现代画坛尊为明清之际中国画坛最杰出的绘画大师之一,堪称“金陵八家”之首。

龚贤作品多写金陵山水,长于用墨,喜用老辣朴拙的笔触,沉着稳重,秃笔与尖笔兼用。龚贤的画风,世有“白龚”与“黑龚”之说。所谓“白龚”指其简笔无皴或少皴的作品,此类作品分为两类:一是笔带枯拙,且有生涩感,为初期之作;二是多用复线重勾,为中后期的作品。而“黑龚”为晚期作品。后世学者认为“白龚”简淡雅洁,“黑龚”浓密苍茫。龚贤本人在《半千课徒画说》中称:“非黑,无以显其白;非白,无以利其黑。”

苏州博物馆所藏龚贤《山水卷》为国家一级文物。

《山水卷》(明·龚贤)纵35厘米,横283.3厘米

龚贤(1618~1689),又名岂贤,字半千、野遗,号半亩、柴丈人,明末清初著名山水画家,与同时活跃于金陵地区的画家樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪等并称“金陵八家”。现代画坛尊为明清之际中国画坛最杰出的绘画大师之一,堪称“金陵八家”之首。

龚贤作品多写金陵山水,长于用墨,喜用老辣朴拙的笔触,沉着稳重,秃笔与尖笔兼用。龚贤的画风,世有“白龚”与“黑龚”之说。所谓“白龚”指其简笔无皴或少皴的作品,此类作品分为两类:一是笔带枯拙,且有生涩感,为初期之作;二是多用复线重勾,为中后期的作品。而“黑龚”为晚期作品。后世学者认为“白龚”简淡雅洁,“黑龚”浓密苍茫。龚贤本人在《半千课徒画说》中称:“非黑,无以显其白;非白,无以利其黑。”

苏州博物馆所藏龚贤《山水卷》为国家一级文物。

仿真济公图刺绣

(清·沈寿)长88厘米,宽34厘米

苏绣的发源地在苏州吴县一带,后遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。沈寿(1874~1921)原名沈云芝,从小学绣,16岁时已颇有名。1904年沈寿绣了佛像等8幅作品,进献清廷为慈禧太后祝寿,慈禧极为满意,赐“寿”字,遂易名为“沈寿”。沈寿被清末著名学者俞樾喻为“针神”,民间更奉之为“绣圣”。苏州博物馆这幅沈寿《仿真济公图刺绣》绣于1905年,沈寿时年31岁,是她探索“仿真绣”开始时的佳作。目前国内沈寿真迹极少,绝大多数为上海博物馆、南京博物院和苏州博物馆收藏。

仿真济公图刺绣

(清·沈寿)长88厘米,宽34厘米

苏绣的发源地在苏州吴县一带,后遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。沈寿(1874~1921)原名沈云芝,从小学绣,16岁时已颇有名。1904年沈寿绣了佛像等8幅作品,进献清廷为慈禧太后祝寿,慈禧极为满意,赐“寿”字,遂易名为“沈寿”。沈寿被清末著名学者俞樾喻为“针神”,民间更奉之为“绣圣”。苏州博物馆这幅沈寿《仿真济公图刺绣》绣于1905年,沈寿时年31岁,是她探索“仿真绣”开始时的佳作。目前国内沈寿真迹极少,绝大多数为上海博物馆、南京博物院和苏州博物馆收藏。

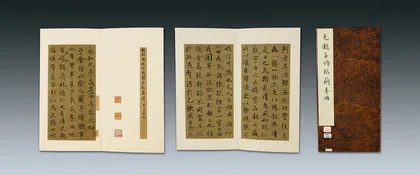

临兰亭集序

(明·赵孟頫)长31.5厘米,宽31厘米(外尺寸);长24.2厘米,宽12.2厘米(内尺寸)

王慧翔在《赵孟頫临兰亭集序——记苏州博物馆藏本》一文中曾言:“赵孟頫临兰亭集序本人所见凡四本,除苏州博物馆藏本外,故宫藏有一卷,此卷用笔亦珠圆玉润,甚是精致,只是书于盛年用笔,精熟老到,虽言临摹,实如自运,其虚合之气不如‘苏博本’。无锡博物馆亦藏有一卷,是为老年书,则肥钝太过且用乌丝栏限制了章法的变化。”

临兰亭集序

(明·赵孟頫)长31.5厘米,宽31厘米(外尺寸);长24.2厘米,宽12.2厘米(内尺寸)

王慧翔在《赵孟頫临兰亭集序——记苏州博物馆藏本》一文中曾言:“赵孟頫临兰亭集序本人所见凡四本,除苏州博物馆藏本外,故宫藏有一卷,此卷用笔亦珠圆玉润,甚是精致,只是书于盛年用笔,精熟老到,虽言临摹,实如自运,其虚合之气不如‘苏博本’。无锡博物馆亦藏有一卷,是为老年书,则肥钝太过且用乌丝栏限制了章法的变化。”