自闭症:不一样的心智

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 9岁女孩达尼埃尔并非天生自闭症,但因从小生活在完全隔绝的环境里,从未见过阳光、感受过风吹,从而表现出自闭症的行为特征,这种情况非常少见 )

( 9岁女孩达尼埃尔并非天生自闭症,但因从小生活在完全隔绝的环境里,从未见过阳光、感受过风吹,从而表现出自闭症的行为特征,这种情况非常少见 )

从70年代的“绝对类别”(你要么有自闭症,要么没有)到今天的光谱状态(根据自闭症程度的不同加以分类),自闭症的概念已经发生了很大变化,诊断率也从原来的1∶2500增加到1∶100,涨了200多倍。西方媒体惊恐于这种增长速度,怀疑是否一场流行病正在爆发。但科学家们更倾向于认为,这种增长并非人数本身的增多,而是因为社会和医学界对自闭症意识的提高,以及自闭症谱系的扩大之故。

搜寻自闭症基因

自闭症的独特之处不仅在于症状,还在于它所引起的各种争议。从对这种病的理解、病因、治疗,到社会介入等各种层面,都有无数争议。直到今天,自闭症的成因仍然是个谜。

“你可以想象一下癌症。”UCLA自闭症研究中心的神经学家丹尼尔·格施温德(Daniel Geschwind)在接受本刊记者采访时说,“为什么有些癌症能治好,有些却不行?单肺癌就有十几种,每种病因都不相同。自闭症也一样,可能有几百种病因,所以你才会在临床上看到那么多不同的症状,社交的、语言的、智力的。即使是同卵双生儿,症状也是不同的。”

80年代中期,科学家可以确定,在自闭症的成因上,遗传因素占了绝大部分,环境只起到很小的影响。双胞胎的研究提供了强大的证据——如果同卵双生儿(共享100%的基因)中一人有自闭症,另一人患自闭症的概率非常高(60%?90%);非同卵双生(共享50%的基因)的情况下,概率则降低到20%。这说明,自闭症的遗传性比乳腺癌、心脏病、精神分裂症都要高。

( 美国女星珍妮·麦卡锡的儿子伊万被确诊患有自闭症 )

( 美国女星珍妮·麦卡锡的儿子伊万被确诊患有自闭症 )

格施温德医生是国际上自闭症基因研究的领袖人物之一。10年来,他的实验室一直在搜寻与自闭症谱系相关的基因。他们与一个自闭症公益组织(Cure Autism Now)合作创建了自闭症基因银行(AGRE),从世界各地搜集自闭症儿童及其家庭的基因样本。利用这些样本,他已经主持了多次大规模的基因组扫描,试图瞄准自闭症人群的染色体缺陷。

“现在我们能做的,是找到一些基因,通过这些基因了解自闭症到底是怎么发生的,给出一个疾病机制,然后我们才能谈怎么治疗,甚至预防。”他告诉本刊记者。

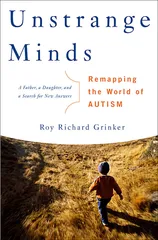

( 作品《不陌生的心智:重构自闭症世界地图》 )

( 作品《不陌生的心智:重构自闭症世界地图》 )

这是一个漫长而艰难的搜寻过程。2004年,他们在男性自闭症儿童身上发现了共同的基因变体,位于17q11染色体。第二年,他们在相同年龄开始说话的自闭症儿童身上发现了多个共同的基因变体,分别位于染色体3q、17q和7q⋯⋯

去年,他们与几个国家的科学家合作进行了有史以来最大规模的一次扫描,样本量达1万多人,并发现多个与自闭症谱系障碍相关的基因变异,其中最重大的突破是在第五对染色体上发现的一个叫CDH10的高风险基因,出现在65%以上的自闭症病例中。它在支持语言、说话和解释社会行为方面的关键大脑区域十分活跃,往往在胎儿发育早期就被打开,从而导致婴儿出生后患自闭症的风险增加。

( 美国乔治·华盛顿大学的人类学教授罗伊·理查德·格林克尔 )

( 美国乔治·华盛顿大学的人类学教授罗伊·理查德·格林克尔 )

“这是一个里程碑式的发现。”他告诉本刊记者,“在控制语言与社交的关键区域发现一个与自闭症相关的基因如此活跃,绝非偶然。”

迄今为止,科学家已经发现了几十种与自闭症谱系相关的基因变异,但没有一种单独的基因变异,能解释大部分的自闭症。即使是最常见的基因变异,比如15q染色体复制,也只造成了1%的自闭症。如果把这些基因全部加起来,可能也只能解释10%的自闭症。

( 瑞典乌普萨拉大学一家“婴儿研究实验室”研究婴儿的脑部活动状况,其中包括更深入了解孩子的自闭症 )

( 瑞典乌普萨拉大学一家“婴儿研究实验室”研究婴儿的脑部活动状况,其中包括更深入了解孩子的自闭症 )

还有一些基因可能是与环境交互作用的。只要改变环境因素,就可能避免自闭症的发生,但目前为止还没有一种科学上可以认定的环境因素对自闭症负责。

“要说找到治愈的办法,我这一辈子恐怕不够用。但通过一点点了解基因,改善目前诊断和治疗的方法,提高那些孩子的生活质量,让他们发育得尽量正常一点,减少对家庭造成的伤害,是可能的。即使是对那些高功能自闭症或阿斯伯格症,你不想改变一个人的个性或天赋,但你会愿意帮助他们过一种更具适应性、更有建设性的生活。”格施温德医生说。

自闭症是极端的男性大脑?

除了基因,剑桥大学科恩教授的一项研究还将一个人胎儿时期高水平的睾丸激素与其长大后的一些自闭症倾向联系起来——胎儿产前睾丸激素越高,幼儿期的眼神接触越少,语言发展越慢,社交能力越弱。

在《本质的差异:男性、女性与极端男性大脑》一书中,科恩教授提出了一个很有意思的理论,认为男女之间最本质的差异在于大脑,男性大脑善于系统化,即理解“物”,而女性大脑善于同情(empathy)与交流,即理解“人”。当男性大脑发展到极端,就成了自闭症——他们的大脑无法理解或者处理社会化信息,只能根据规则或法则理解事物,即善于系统化,对待人也仿佛对待机器或逻辑系统。

在一项实验研究中,科学家让一群正常儿童与自闭症儿童一起看一部叫《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》的电影,并用计算机扫描他们的视线。在一段夫妻吵架的段落中,他们发现正常儿童的视线紧紧盯着角色的眼睛看,很显然,眼睛提供最丰富的表情线索,而自闭症儿童则盯着角色的嘴巴看,或者背景中跳跃的物体,因为这些东西在动。当他们的视线停留在角色的脸上时,他们的大脑中与脸部识别相关的区域也没有被激活,也就是说,他们的大脑对脸的反应与对物体的反应是一样的。他们既无法识别愤怒、悲伤或快乐的表情,因此也无法理解并对别人的感受做出恰当的回应,无法建立与他人之间的情感联系。他们不知道,别人的大脑与自己的大脑是不一样的。

至于自闭症患者的强迫症,科恩教授做出了这样的解释:他们是在试图控制周围的环境。因为他们的大脑具有强烈的逻辑性和控制欲,不可预测、不可控制的事物会让他们焦虑不安。作为对策之一,他们通过偏执和重复,来强加某种“可预测性”和“相同性”。当无法实现的时候,就通过发脾气表达自己的愤怒、恐惧与不安。而那些被临床诊断为“无意义的、重复的行为”很可能就是一种高度系统化思维的征兆。这个理论也解释了为什么患自闭症的绝大部分是男孩。

据估计,全球有3500万自闭症患者。尽管我国尚未对自闭症患者的人数进行统计,但保守估计已超过100万。

莫奈花园的莉莉——一位人类学家的自闭症世界之旅

“伊莎贝尔3岁的时候,她身上有所有典型自闭症的症状,但如果今天她走进医生的办公室,很可能被诊断为阿斯伯格症,或者只是觉得她比较古怪而已。一个诊断标签并不能解释一个人心智的发展过程。”罗伊·理查德·格林克尔(Roy Richard Grinker)教授告诉本刊记者。

格林克尔是美国乔治·华盛顿大学的人类学教授,研究种族冲突和国际问题。他毕业于哈佛,娶了一位哈佛医学院毕业的韩裔女心理医生,不久生下伊莎贝尔,黑头发、白皮肤、蓝眼睛,一个极美丽的女婴。两年后,伊莎贝尔被诊断为自闭症。

1994年,自闭症还很罕见,经常与智障、精神分裂症联系在一起。他们花了3年时间,用了各种疗法与她的自闭症作战,但收效甚微。5岁的她只会200个词语,绝大部分是迪斯尼卡通或者托马斯火车头里的角色名字。她不与任何人说话,除了她自己,只愿意吃极有限的食物,对外界没有任何兴趣,不断重复从电视上听来的某个词语,一些普通人难以觉察的声音都会吓到她。

直到有一天,伊莎贝尔的老师给了她一本图画书《莫奈花园的莉莉》(Linnea in Monet's Garden),讲一个名叫莉莉的瑞典小姑娘在莫奈故居游玩的故事。4岁的伊莎贝尔为这本书着了迷,走到哪里带到哪里。这个故事她听了有100多遍。每次给她读这个故事,她都会跟着父母喃喃地冒出一些法语单词。有时候,她母亲把她打扮得像莉莉一样,黑色T恤,太阳镜,黑鞋黑帽子。在这些时刻,她会变得特别平静。

《莫奈花园的莉莉》以一种奇特的方式开启了他女儿的心智,格林克尔至今不明白为什么,没有人明白。但是,这种现象在自闭症儿童身上并不少见,有时候是一本书,有时候是一只海豚,有时候是一匹马,有时候是一幅画。

8岁的时候,他们带她去了法国,莫奈的故居吉凡尼村。雨后的清晨,莫奈的花园里翠色欲滴。就像莫奈的画一样,光影舞动下的景色瞬息万变。她跑到日本桥上,看着盛夏八月的睡莲,在那里站了一个小时,似乎被施了催眠术,异常沉静。

法国之行以一种难以想象的方式改变了她。她对法语表现出异常的兴趣,格林克尔和妻子于是开始让她上法语课。没有专家会建议让一个自闭症儿童学习外语,但对她就行。她以一种不可思议的速度吸收词汇和发音,对每个遇到的人说法语,哪怕对方听不懂。她开始与这个世界交互,以一个自闭症儿童特有的方式。

格林克尔教授将女儿的这段经历写入了一本书,题名《不陌生的心智:重构自闭症世界地图》。

“不陌生”这个词有着深刻的寓意。人类学的工作就是将遥远的、陌生的文化,变得可理解、不陌生。身为一个父亲,他试着从一个自闭症女儿的眼睛,来看这个不为她而设计的陌生世界,理解她的艰难与挣扎,也欣赏她的美好与才华。

“自闭症不是疾病,而是一种缺陷,在社会交往上的障碍。我们必须弄清楚疾病与缺陷的区别。疾病是一个人有毛病,需要治疗的只是他一个人,而缺陷则意味着一个人在某种特定环境中有困难,适应的责任不仅在这个人身上,也在他所生活的社群。如果这个社群懂得宽容,欣赏差异,他们就有更多的机会适应这个世界,并发挥自己的潜能。”

“到了今天,多样化不再只是意味着种族或者人种上的差异,还包括心智与能力的不同类型。心智就像身体一样,有不同的形状,我们必须学着接受,欣赏它的价值。”格林克尔教授告诉本刊记者。

《不陌生的心智》的另一段故事是他以一个人类学者的身份加入了搜寻自闭症之谜的旅程。从华盛顿到巴黎、孟买、首尔⋯⋯他的足迹遍及世界各地,考察不同的国家和文化对自闭症的不同定义和理解。他认为,一个社会如何定义自闭症,将很大程度上决定医生如何做出诊断和治疗,并决定一个自闭症儿童的命运。

“每一种文化都有自己对‘智力’或‘技能’的定义。”格林克尔告诉本刊记者,“在一个高度重视土著生态的社会里,一个有自闭症的人可以理所当然地将全部兴趣放在环境上,而他的邻居们也会原谅他糟糕的社交技巧。比如在刚果民主共和国,自闭症谱系的人经常被视为奇人异士,因为他们通晓每种植物的名称,看上去与精神世界的距离更近。

“很多文化对自闭症是宽容的。比如在美国的印第安部落,纳瓦霍人把自闭症称为‘永恒的童年’,有自闭症的人不是病人,而是长不大的孩子。在西非的塞内加尔,一些地方把自闭症儿童视为‘非凡的孩子’。即使在美国,也有人认为,自闭症谱系里的人更接近上帝,他们很少说话,更诚实,更纯粹。

“但在另外一些文化里,心理疾病经常与耻辱联系在一起,尤其是亚洲。在印度,自闭症与‘智障’或‘疯狂’同名。在韩国,医生经常将‘自闭症’诊断为‘依恋障碍症’,通常被认为是母亲教育的失败。但母亲们宁愿接受这样的谴责,也不希望自己的孩子被诊断为自闭症,因为自闭症是持续终身的,并且会给整个家族带来耻辱,使家族中正常的兄弟姐妹也难以嫁娶,连他们的房子都会跟着贬值。”

在《不陌生的心智》中,格林克尔教授想传达一个积极的信息——拥有一个自闭症的孩子不是一个悲剧,或者多可怕的灾难,而是一种生命体验,自有它的回报。伊莎贝尔是最好的例子。她今年18岁,在读高中,学习代数,在学校乐团担任大提琴手,她的法语极好,对动物知识丰富,想成为一名动物管理员。但是,人类的社交世界仍然是一个陌生之地,充满了复杂的未言明的规则,连开口要一杯水喝,对她来说都是难事。

本刊记者告诉格林克尔教授,被采访的许多中国父母都有一种普遍的悲叹,“我的孩子,自闭症的缺点全有,优点一点都没有”。

“我想告诉那些父母,孩子的发育和变化经常出人预料,即使在成年之后,他们也有可能取得进展。我女儿13岁生日的时候,我曾经非常沮丧。我感觉她的童年已经结束,不会再有多少可能性,我猜测变化的窗口已经关闭。她在学校里很艰难,甚至在特殊教育机构也很难。但是到了十四五岁的时候,她又开始有了新的进步,今年她18岁了,还在变化。作为父母,我们最大的挑战是去相信她能做到比别人期待的更多。”格林克尔教授说。■ 一样心智伊莎贝尔自闭症