平民校长钱伟长:最后的绝唱

作者:李翊(文 / 李翊)

( 1942年,钱伟长在加拿大多伦多大学获博士学位。这是他参加毕业典礼后留影 )

( 1942年,钱伟长在加拿大多伦多大学获博士学位。这是他参加毕业典礼后留影 )

国学和清华

钱伟长去世的时候,正是上海最闷热的七八月之交,距离他的百岁寿辰,仅有两年时间。此时的北京,暑热渐消,美丽的清华园又将迎来新的学子,一如1931年9月对钱伟长的接纳。“他的后半生基本上在上海度过。”曾经的清华学生、多年的上海大学同事、上海市应用数学和力学研究所教授戴世强颇有些感慨,“其实他对清华有很深的感情。在清华,他做出了一生中最重要的选择;在清华,有他的初恋时光;在清华,他逐步形成了自己完整的一套高等教育思想⋯⋯”

戴世强和钱伟长的缘分始于1953年。那年,戴世强12岁,读初二,因为看了钱伟长写的《中国古代科学发明》,立志学数学,做科学家。“进清华大学的时候,正逢钱先生被打成‘右派’,但这不影响我读他的书。他写的《弹性力学》是‘文革’前最好的力学著作。”1962年,戴世强在中关村力学研究所读研究生,导师郭永怀是钱伟长的师兄。“1977年,因为参加编纂《现代科学技术词典》的会议,我第一次见到了我的师叔钱伟长先生,当时我们住在北京友谊宾馆的同一个房间,入住那夜聊了好久才入睡。”将近半个月的相处,让戴世强见识到了钱伟长的才智。“1000多词条词型一样,很不好翻译。于是,就分成20多个学科,各学科的专家学者每天领一批词条回去查资料。在力学这块,第二天一回来碰头,钱先生的收获是最多的。他把英文字拆分前缀,后缀来记,一天就搞清了100来个,我才弄清十来个。”此后,戴世强与钱伟长有了密切的联系。

钱伟长出生在江苏无锡一个贫穷的农村知识分子家庭,祖父和父亲、叔叔都是乡村教师,醉心于中国文化和历史,用薪资节省下来的钱购藏了《四部备要》和“二十四史”,以及欧美名著译本。耳濡目染之下,钱伟长对于中国传统文化有着浓厚的兴趣。在《八十自述》中他曾提及:“每年夏天三天的晒书活动我是最积极的参与者,从这些活动中,增长了我对祖国浩瀚文化的崇仰⋯⋯”由于父亲早逝,钱伟长受四叔钱穆的影响最大。钱穆被香港学术界称为“博通四部,著作等身”的国学大师,他不仅资助钱伟长完成中等教育,而且经常让其陪读。

在戴世强看来,少年时代熟读古籍,对钱伟长后来学术风格的形成有很大影响。“本来钱伟长的父辈们就有‘游学’的传统,读了《史记》后,更觉得应该像太史公那样,读万卷书,行万里路。因此,只要环境和身体允许,他每年有很长时间在中外各地做学术旅行,他告诉我,‘是司马迁老先生告诉我这样做的’。”戴世强说,学术交流之外,钱伟长还经常运用自己掌握的知识给东道主出“点子”。

( 钱伟长(摄于1988年3月) )

( 钱伟长(摄于1988年3月) )

“1983年钱伟长应福建省委书记项南同志的邀请访问福建,在参观闽江上的马尾港时发现,这个1975年耗资6亿元修建的军港,因港址选择不当(未考虑科氏力效应),已经严重淤塞,弃用达7年之久,有人提出迁建新港。钱伟长在现场仔细勘察,提出了一个简单得让人摸不着头脑的方案:用乱石从闽江对岸向江中抛投造乱石堤,堤长约200米,用急流冲去泊位区的淤沙。项南当即批准此议,只动用了闽江木船搬运抛投乱石,历时一个月,耗资仅百万元,即大功告成。即将报废的港口复活了,迄今未发生淤积问题。”戴世强曾经探究过这个“束水攻沙”方案的来历,结果在钱伟长早期载于《中国青年报》的文章《中国古代的科学创造》中找到了答案。

钱伟长曾亲口告诉戴世强,他是从《汉书》和《明史》中读到这些的。后来在访问山东省时,又发现了黄河出海口的淤塞问题,他再次提出了“束水攻沙”的建议,不过这次没有现成水流可用,于是他提议用机械设备来束水,于是,出现了大批消防车用高压水龙攻沙的壮观场面,收到了良好的效果。

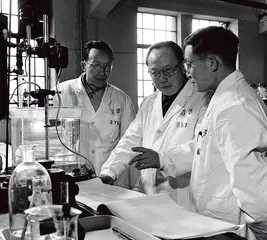

( 20世纪70年代,钱伟长(中)和教员们一起进行科学实验 )

( 20世纪70年代,钱伟长(中)和教员们一起进行科学实验 )

“除了游学四方、博览群书这两点以外,我们还可以从钱先生的治学思路和严谨性方面,看到国学传统对他的影响。”戴世强说,钱伟长幼时熟读“二十四史”,亲眼目睹四叔钱穆的治学方式,养成了科学研究、思考缜密、处理问题条分缕析的习惯。“以板壳的内禀理论为例,板有圆板、方板,壳有球壳、锥壳、环壳、柱壳等等,形状各异、结构不同,想把它们归总,谈何容易!但他抓住了建立以中面为基础的拖带坐标系这个‘牛鼻’,用张量分析这根‘缰绳’,先使这条牛就范,然后用‘庖丁解牛’的功夫细细解剖、理顺,将板分成12类,将壳分成35类,把人们过去的结果一一引来,‘对号入座’,连von Karman于1910建立的著名的薄板大挠度von Karman方程也成了其中的一个特例。想一想,这种工作不是与国学大师的做法有点相像吗?”

1931年的夏天,一个月内,钱伟长在上海分别考了清华、中央、浙大、唐山、厦门5所大学,因为“以文史等学科补足了理科的不足”,被这5所大学同时录取。钱伟长听从钱穆的意见进了清华。那时清华文学院有朱自清、闻一多、冯友兰、陈寅恪、雷海宗、俞平伯、杨树达等名教授,而钱伟长对古文和历史也有兴趣,他面临的选择并不复杂,“进中国文学系,还是历史系?”

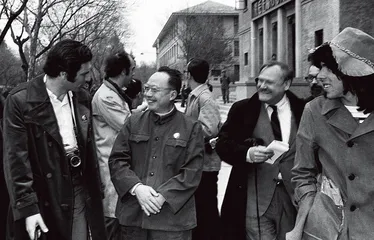

( 1971年4月,时为清华大学教授的钱伟长与参观学校的美国乒乓球代表团成员在一起 )

( 1971年4月,时为清华大学教授的钱伟长与参观学校的美国乒乓球代表团成员在一起 )

9月16日钱伟长自老家到北京进清华大学,两天后,“九一八事变”爆发,钱伟长决心“弃文学理”,“科学救国”。然而,入学考试时数理化及英文4门功课总共只考了25分的钱伟长的这一想法遭到物理系主任吴有训的委婉拒绝。“从入学考试成绩看,毫无疑问,我应该学中文或者历史⋯⋯他劝我还是学文好,说什么学文也可以救国。在我的执著要求下,经过一星期的追求,吴教授最后做了有条件的让步:试读一年,如果数理化3门课有一门不到70分,就转系回文学院。”在《八十自述》中,钱伟长表示这是他一辈子中一个重要的抉择,此时的他走出了为解决个人生活而学习的小径,表现出对追求真理、追求学术探索的无尽向往。

哥廷根学派

钱伟长曾师从于哥廷根学派的传人辛祺(J. L. Synge)和冯·卡门教授(Th. von Karman),在戴世强看来,哥廷根学派对钱伟长的学术思想和治学风格有着根深蒂固的影响。

1940年9月,考取庚款留英公费生的钱伟长、林家翘和郭永怀因欧洲爆发战事转而来到加拿大多伦多,同时随应用数学系辛祺教授学习,林和郭专攻流体力学,钱伟长则专攻弹性力学。现已94高龄的林家翘向本刊记者回忆起留学时光,对钱伟长印象最深的就是“聪明,努力”。“我是在加州理工大学才读的博士学位,钱伟长是在加拿大已经读完博士学位以后,到加州理工大学做博士后,都是跟着冯·卡门学习。他的博士论文是一篇很有权威性的论文。题目是关于板壳理论的。钱伟长这个人非常聪明,板壳理论他原来不会,可是他在那儿很快的就把这个学会了,掌握了,然后就做出来了。他之前已经在国内做过一段研究,对于怎样做研究,怎么样努力,很有独立的想法,再加上老师的指导,所以他做得很成功。我起初还告诉他一点我知道而他不知道的,结果后来他在这方面就比我知道得多多了,所以他的发展是非常顺利的。”

林家翘所说的这篇论文由钱伟长和导师辛祺共同写成,投交美国加州理工大学航空系主任冯·卡门教授60岁的祝寿论文集。论文集中共刊出了24篇论文,作者都是“二战”时集合在北美的一批知名学者,如爱因斯坦(A,Einstein)、老赖斯纳(Hans Reissner)、冯诺埃门(Von Neumann)、铁木辛柯(S.Timoshenko)、科朗(R.Courant)等。28岁的钱伟长是其中最年轻的,且是唯一一位中国学者。这篇论文是第一篇有关板壳的内禀理论,几十年来深受国际间的重视。戴世强说:“板壳内禀理论是一大难题,但是很有实用价值。在航海工程、武器装备、仪器仪表和各项工程设施中到处可见平板和壳体。实践中,必须了解它们承受各种载荷时的平衡和运动状况。‘二战’时期,大批量制造飞机、大炮、轮船,但那时候的数学理论跟不上,飞机质量不好,死了很多飞行员。‘文革’后有一批国外力学家来访,理性力学两大权威之一的爱灵根到北京后特意去清华照澜院16号拜访钱伟长,他说小时候就是读了钱先生的博士论文才进入力学领域学习的。”

1942年底,钱伟长转到美国加州理工大学冯·卡门教授主持的喷射推进研究所工作,任研究工程师。从1943到1946年,主要从事火箭的空气动力学计算设计,火箭弹道计算研究,地球人造卫星的轨道计算研究等,也参加了火箭现场发射试验工作等。同时在冯·卡门教授指导下完成了变扭的扭转和水轮机斜翼片的流动计算,以及超音速的锥流计算等重要的研究课题。这是他一生在科研工作方面比较多产的时期。

辛祺、英菲尔德(爱因斯坦的学生),包括冯·卡门教授都是欧洲哥廷根学派的传人。钱伟长在《八十自述》中写道:“哥廷根学派是应用数学的倡导者,他们都有很深的数学根底,有更好的对物理过程的理解,都强调对物理过程的本质的认识是主要的,但在数学方法上从不吝惜使用,力求其用在刀口上,要用得漂亮,用得朴素简洁。为了解决一个实际问题不惜跳进数学这个海洋来寻找最合适的工具,甚至于创造新工具。他们都警告我们,数学在应用数学者说来,只是求解实际问题的工具。Synge教授甚至说:你们应该有捏着鼻子跳进海洋的勇气,但应该懂得避免淹入海底,懂得在完成任务后爬上来,寻找新的物质运动的主题。数学本身很美,不要被它迷了路,应用数学的任务是解决实际问题⋯⋯我一生中解决过很多问题,也用过很多宝,但从来没有迷恋过某一个数学问题。”

20世纪的航空航天大师冯·卡门在1967年出版的自传中这样评价哥廷根学派:“英王乔治二世于1734年创办的这所古老的普鲁士大学,有时候人们管它叫乔治亚·奥古斯都大教堂。后来哥廷根大学成了欧洲大陆的哲学、语言学和法学的发源地。我进哥廷根大学时,它又是全世界的一个主要的数学中心。高斯、韦伯、黎曼、普朗克、希尔伯特以及基础科学方面的众英才都是哥廷根大学出身。在学术研究和教学方面,素有‘德国大学王子’称号的哥廷根大学,以倡导自由、独创的学风闻名于世。这种治学精神终于使它成为培育20世纪科学巨匠的摇篮。正是哥廷根的一批学生,为原子弹和空间时代奠定了基础。”他还说:“克莱因(哥廷根学派创始人)认为,工科大学不仅要有坚实的理论基础,还应该真正懂得科学研究的方法。另一方面,数学家也需要具备一些工程技术基础知识。实际上,他就是推动哥廷根大学沿着这个方向前进的。克莱因的指导思想成了我在亚琛工学院和加州理工学院继续搞科学与技术相结合的动力源泉。⋯⋯科学与技术密切结合是哥廷根大学的一大改革。此后几十年,它对全世界大学产生了极大的影响。”

哥廷根学派的主要特征是理论与实际、科学与技术、数学科学与应用科学的密切结合。钱伟长在他的科研工作和科研教学领导工作中,充分实现了这种结合。通读他现存的168篇学术论文,都有明显而重要的实际应用背景,大多为了解决当时实践需要的重大问题。钱伟长在与戴世强讨论科研选题时说:“目光要远大一些,不要去搞那些没有应用背景的雕虫小技。”他为他的博士研究生所作的一些选题,如板壳大变形、波纹管计算、穿甲力学计算、河口冲淤、河口风暴潮、冷却塔的流场计算及强度问题,都是实践中急需解决的又有一定理论难度的问题。

钱伟长曾经满怀热情地向戴世强谈起上海市应用数学和力学研究所的一位研究生——周文波,他现在是上海市隧道建设公司的领导人,上海市十大杰出青年之一。“周文波十几年前来到我们所,以软地基地下构造应力分析专家系统为题攻读硕士学位,选题直接与隧道建设有关,所开发的软件可应用于上海市或有类似地基结构的地下工程,最近又开始在所里攻读在职博士学位。钱先生谈起周文波时,两眼放光,兴奋之情溢于言表。”

上海的梦想

1983年,在接到迟到3年的“右派改正书”后,钱伟长辞去任职达38年的清华教授,彻底远离了照澜院16号的悲欢离合,调到上海工业大学担任校长,同时开始创办上海市应用数学和力学研究所,戴世强就是在此时被钱伟长从中科院力学所带到上海,此后26年一直在钱伟长领导下工作。

按照戴世强的说法,当时国内一流的上海交大也提出了请求,希望钱伟长去担任副校长。但是钱伟长最终选择了名不见经传的上海工业大学(现上海大学)。“他更愿意选一张白纸,可以按照自己的想法好好描画。”戴世强说,钱伟长到上海是带着一个梦去的,“他希望在中国办一所世界一流的大学,其标准是美国的加州理工学院——他做博士后的地方;建一个类似美国纽约大学kaloo(柯朗)数学科学研究所的一流力学研究所;办一本世界一流的杂志。杂志在1978年钱先生还在北京时已开始筹备,刊物定名为《应用数学和力学》,属于力学基础研究类刊物,与美国的《应用数学季刊》和《应用数学研究》的内涵相仿,现在成为我国最早同时为SCI和EI收录的源期刊,也最早打开了国际销路,很长时间里,国外力学界知道中国有《应用数学和力学》,而不知有《中国科学》。”

比钱伟长小4岁的林家翘对钱伟长的领导能力评价很高:“他办事情的能力比我们高,那是没问题的。当时同学里头有的人就不大爱说话,有的人很爱说话。钱伟长是个很开朗外向的人,也是一个带头性质的人。我们如果有大的决定,要处理什么事情,恐怕钱伟长出的主意我们总是采纳得多一点。他做事很有把握,敢做决定;我们就是有点试探性质的,不敢做决定。总觉得他好像很有领导天才。他办事情,很能够把握前头的事情,能看清走这个方向是不是会成功,他对于事情有整体观,有整体观才会有带头的作用。”

在戴世强看来,早在1956年,钱伟长已经逐步形成了一套完整的教育思想。“1956年搞科学规划,那时候钱伟长是清华大学的教务长,他的计划中间,只有五项是关于学科的,一个是原子能,一个是导弹、航天,一个是自动化,还有一个是计算机和自动控制。这个提出来以后,这边400多位老先生们都不同意,说我这数学、我的物理到哪儿去了?只有两个人支持他,一个是钱三强,他是搞原子弹的;一个是钱学森,他是搞航天的。他们两个人帮着谈判,吵了一年多,最后周总理说,‘三钱’说的是对的,我们国家需要这个。这就是‘三钱’说法的由来。”戴世强指出,这400多位科学家大多数是‘老海归’,其间只有观点差异,而非思想差异,出发点都是爱国。“究竟是任务带学科,还是学科带任务?从当时历史的角度看,任务带学科是正确的。因为按照当时国家实际发展需求来看,这五项是最急需发展的。到后来,都得到了这些科学家们的赞同。”

1957年,钱伟长在《人民日报》上发表了《高等工业学校的培养目标问题》一文,对当时清华大学照搬苏联模式的教学思想提出了意见。但是这些主张,与清华园内外的时潮相背,并引发了一场历时3个月的大辩论。清华报刊上开始长篇累牍地刊登批斗钱伟长的文章,最终他被打成了‘右派’。“他的几大罪状有煽动‘理工合校’,‘教授执校’,专业不宜分得过专过细等,其实现在看来,他不是说错了,而是说早了。这些横跨半个多世纪的言论,今天看来仍然是很有效的。”戴世强说,心直口快是钱伟长的性格特点,不管爱不爱听,他都要说。“他是个有才气的人,说话咄咄逼人,很具侵略性。在那些谨小慎微、思维缜密的科学工作者看来,或许会觉得他话多。”

似乎没有哪一所大学像上海大学一样,校园里处处都有校长的影子:学校的路名是钱伟长与妻子孔祥瑛一起制定的;乐乎楼的名字也是夫妻共同想出来的;泮池的建造是他的构思;学校的整体文化氛围都是他营造的。钱伟长提出了一套完整、丰富、系统、科学的中国高等教育理论。1993年,上海工业大学合并了4所学校,成立为现在的上海大学,从原来只有800名学生发展到在校学生3万多人。1996年上海大学成为全国百所重点建设的高校之一,同时教学质量也有了很大的提高,在今年全国30多所高校的本科教学评优中,上海大学名列第一。■ 大学力学哥廷根大学绝唱数学最后戴世强清华钱伟长加州理工学院校长平民数学与应用数学上海工业大学