老船王和他的后代

作者:李菁(文 / 李菁)

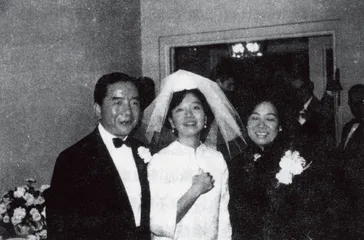

( 包陪庆在芝加哥结婚时与父母合影 )

( 包陪庆在芝加哥结婚时与父母合影 )

女船王的副业

“父亲去世后,很多人跟我们建议为他建一个纪念馆或博物馆,我后来想,其实这座学校,就是纪念他的活的博物馆。”在上海“包玉刚实验学校”的一间小会议室里,包陪庆缓缓地讲起她办这所学校的初衷。

因为日本人宣布投降那天出生于重庆,“陪庆”便成了包玉刚为自己第一个女儿取的名字。“能出生在这样的家庭,是我的幸运。从小,我在旁人羡慕的眼光中长大,但父亲教我最重要的一课是,只有靠你自己的脚站起来才能成材,如果是靠着父亲,你的一切,战争、地震,都可以拿走它。只有良好的教育,是战争和地震拿不走的。”

这不是包陪庆第一次办校。1982年,她创办了香港首家以普通话和英语双语教学的汉基国际学校。谈起办这所学校的动力,包陪庆回忆,当时他们一家刚从英国回到中国香港,发现香港要么是全英文的国际学校,要么是全中文的。她决定补上香港双语教学的空白,如今,汉基国际学校已经有近30年的历史,“现在基本上是1000人等一个位置”。

办这所学校,最直接的动力或许更来自于包陪庆的小儿子苏文骏。苏文骏有令人羡慕的教育背景:英国伊顿公学双奖学金获得者、学生会会长,牛津大学首席秀才生、全英国五位最优秀的学生之一,美国斯坦福大学硕士⋯⋯“我在美国读书时,身边有很多学教育的同学,所以我很早就对教育有兴趣;有一次我在新加坡机场看到一个来自中国内地的中学生团,他们在拼命地买奢侈品。我在想,对中国的年轻一代来说,他们物质上丰富了,但他们还缺少什么?我又能做些什么?”于是他有了办学的想法,这也正好契合了包陪庆用另一种方式纪念父亲包玉刚的想法。

( 包玉刚全家福。中间是其父包兆龙 )

( 包玉刚全家福。中间是其父包兆龙 )

“我的父亲和哥哥都很支持我的决定,他们说:我们来负责生意,你专心做好你的学校。”说一口流利汉语的苏文骏告诉本刊记者。包陪庆称儿子是个“理想主义者”。为了支持儿子,她还动用了自己几乎所有的社会资源,请来英国查尔斯王子的老师、著名的教育家埃里克·安德森爵士担任学校的国际顾问。

包玉刚与太太黄秀英生育了4个女儿。包陪庆回忆,母亲是一位传统的中国妇女,“她还担心女孩子读太多书会嫁不出去”,但是父亲却一直鼓励她们要多读书,“他教育我们女人要独立,男孩子能做到的事情,女孩子一定能做到”。包陪庆说她自小就形成了好强而独立的个性。包陪庆16岁时便只身赴美国普渡大学读书,20岁时又到芝加哥大学攻读硕士,靠优秀的成绩赢得了奖学金。为了省生活费,她每天要在学校宿舍的食堂工作,靠端菜、洗碗来赚取住宿费。这完全迥异于外界想象中的“船王”之女的生活。

( 1978年,包玉刚获爵士勋衔后与妻子和女儿(包陪庆)在伦敦白金汉宫外合影 )

( 1978年,包玉刚获爵士勋衔后与妻子和女儿(包陪庆)在伦敦白金汉宫外合影 )

“父亲的个性十分好强,他做什么事情就要做得最好。到了后来,即便他的生意规模已经非常大了,但他还是那么努力地去做,他不是为了赚钱,而是因为这是他一生的信条。”包培庆说,父亲是外界公认的工作狂,“他常教育我们,人生很短暂,不要浪费时间。他不浪费一秒钟——还不是一分钟”。包陪庆说她也继承了父亲的行事风格:“我的化妆桌,也是我的工作桌,我经常是一面吃早饭,一面看文件,或者一只手在打电话,另一只手在改文件。”

船王的故事

( 包陪庆近照 )

( 包陪庆近照 )

只有初中毕业学历的包玉刚,却在日后创下了令人震惊的商业奇迹。1918年出生于宁波的包玉刚,早期跟随父亲包兆龙从商,22岁进入银行界,很快就凭着他的精明强干站稳了脚跟。“妈妈后来告诉我,我出生后不久,国民党政府为立即接管上海经济命脉的金融银行,精心挑选了第一批共10位财经骨干,乘国民党政府派出的军用飞机赶往上海,爸爸是名单中的第三位。”包陪庆回忆。

1949年,包玉刚携着数十万元的积蓄,到香港闯天下,经营了几年贸易公司后,敏锐地发现了航运市场的巨大潜力。37岁那年,他筹集了70多万美元,专程到英国买回了一艘有28年船龄的旧货船,请人将它整修油漆一新,并取名叫“金安”(Golden Alpha),开始了航运生意。

运气超好的包玉刚,在第二年就遇上了“苏伊士运河事件”,导致国际运价猛涨,而“金安号” 正好租期届满,便以高得多的租费续订了租约。他用这笔钱又购买了一艘旧船,还是用老办法,利用船租信用证获得银行贷款,再去买船。于是接着是第三条、第四条——简直是以几何级数猛增⋯⋯到1957年,即他投身航运仅两年,已是7艘船的船主了。经历了两次石油危机和多次经济衰退后,国际航运界也像一副牌局被无数次地“洗牌”,但包玉刚始终保持了香港第一船王的地位。

1981年,包玉刚的船队总吨位达到2100万吨,比美国和苏联的国家所属船队的总吨位还要多,成了名副其实的“世界船王”。

在包培庆的眼里,父亲最大的一个优点是好学。“其实父亲刚开始做航运的时候,完全是个外行,他后来经常告诉我们,他那时甚至分不清左舷右舷。但是他非常认真,刚买下船经常往英国跑,因为伦敦是世界航运中心,他跟代理公司请教各种问题。”

早期在上海从事银行业时,包玉刚就开始自学英语,每天饭后,他一边散步一边拿着小收录机听英语,这一习惯一直保持终生,即便在发现得了癌症之后。“因为妈妈不喜欢应酬,很多活动都是我陪着他出席的,遇到听不懂的字,不论是英文还是中文,他会随时随地来问我,他不会放过任何一个学习机会。”包陪庆回忆。

包玉刚低调而俭朴的生活作风保持了一生。虽然拥有最庞大的团队,自己只有一条由渡海轮改装的游艇。包陪庆说,包玉刚的生活方式其实极为简单:每天早上5点半起床,游泳20分钟,跳绳100下,风雨无阻。无论在中国香港,在日本,还是在西半球,这是每天的必修课。“因为最喜欢游泳,所以别人送他礼物不是泳裤就是浴袍,家里的柜子里堆满了各种名牌浴袍。父亲去世后,家里的保姆拿出一件浴袍告诉我:‘这是先生最喜欢的浴袍,我补了好多次。’父亲总是说这件浴袍又轻又薄又暖和,不愿意扔掉。这件浴袍我一直留着它,我从父亲的身上明白一个道理:对于物质,‘足够’就够了,太多的物质把自己压住了,不值得。”

脚踏实地,不慕虚荣,是包玉刚自己的人生信条,也是他对包家第二代的要求。“我们家四姐妹,无论家境一般还是家境优越时,从来不知道浪费为何物。”包陪庆说,她们四姐妹的衣服大多数是她自己缝的或亲手编织的,然后由老大陪庆、老二陪容、老三陪丽、老四陪慧这样一路传过去。“可怜的四妹永远穿最旧的。”包陪庆微笑着说。包玉刚的夫人黄秀英也过着非常俭朴的生活:“妈妈平时应酬时穿着讲究一些,但平时在家里都穿着非常简单的衣服。家里上顿吃不完的菜,绝不允许倒掉,妈妈第二天会自己把它吃掉。”

包陪庆还记得,自己上初中时,看到班里有的女同学经常换皮鞋,十分羡慕,晚上回家便跟父亲提出也要买双新皮鞋。正在书房看报纸的包玉刚头也没抬,只是语气平静地问:“告诉爸爸,你脚下穿的是什么?”“是鞋呀!”“有鞋还要买鞋?”“可我们同学有好几双皮鞋嘛!”“记住,鞋是用来穿的,不是用来摆阔的,有鞋穿就不用买鞋。”

在包陪庆成长过程中,有一件事给她留下深刻印象。当时在美国留学的包陪庆正在计划怎么过自己的21岁生日——21岁生日在美国是一个很重要的日子,法律规定,满21岁可以喝酒,还有的家长在21岁生日时送孩子一把车钥匙作为礼物。包陪庆于是请了很多同学到香港,准备在父亲的游艇上举办一个派对。

“可是父亲让我把这个派对取消了。父亲说:‘这是公司的船,你对公司有什么贡献?要公私分明。不能用公司的东西作为私人享受。’我的很多同学朋友都从美国来香港了,父亲却让我取消,我非常难为情。但我后来明白了父亲的一番苦心,这对我是一个非常好的教育。”包陪庆说。

这种教育方式也延续到包陪庆对自己子女的培养上。包陪庆在芝加哥大学读书期间结识了在西北大学读书的奥地利人苏海文(Helmut Sohmen)。婚后,包陪庆与丈夫在伦敦生活多年,虽然家里有汽车,但只要和孩子一起出去,她都会带着他们坐巴士。1970年,包陪庆和苏海文从国外来到香港,“孩子们平时上学都是坐校车去,如果要坐我的私人车,需要提前申请:理由是什么,是否因为公车到不了?我想用我的言行,感化、教育他们”。苏文骏则“控诉”:“10岁那年,妈妈带我去买衣服,因为我长得很快,妈妈就说买一条大一点的裤子。后来,这条裤子我穿了3年都觉得有点大。”

船王家族的第三代

1983年,包玉刚在例行体检中被发现患上肺癌。不久他开始有计划地把自己的产业分配给4个女儿。其中包陪庆与丈夫苏海文继承了最传统的、也最具“包家特色”的海运业。

对包陪庆来说,最难得的是,包家第三代依然秉持着包玉刚一贯的务实而低调的作风。包陪庆给本刊记者讲了这样一个故事:几年前,“环球”想收购全球最大的液化天然气运输船公司——挪威的贝格森(Bergesen)公司。但是视船业为本国经济命脉的挪威人,对此事很是排斥。报纸上大大的标题是《东方之贼来抢我们的国旗》。所有的董事对卖公司一事都投反对票。

负责这块业务的是包陪庆的大儿子包文刚。在挪威,他每天走路上班,主动跟公司的员工、包括最底层的工人握手问好聊天,还参加工人组织的运动会。一年后,报纸上写:苏氏家族一年内与公司每位职员都问好、握手。非常低调的平民作风让董事们放下戒心,最终同意把船卖给包家。

这次收购成功,使“环球”的规模与船队都超过了包玉刚时代,也标志着“环球”以2200万吨位夺回了“世界船王”的宝座。报纸上写:第三代船王的宝座还是包家的。

“富不过三代”,是中国人熟悉的一句老话,它其实并不仅是指财富代际传递的艰难,更多还是指一个家族精神的传承之难。而包家第三代,显然为反驳这一古训提供了一个例证。包陪庆也有足够理由为自己的子女骄傲。

包陪庆说她曾经做了10年的家庭主妇,专心教育孩子。那时他们在英国生活,包陪庆坚持让三个孩子学中文。伊顿公学并没有中文课程,为此,包陪庆想办法说服校长开设了中文部。不仅如此,她还请了一位中文老师,每周开车到伊顿教中文。“孩子们非常不高兴,别的孩子周末可以玩耍,他们却要学中文。所以他们觉得有一个中国妈妈很讨厌。”包培庆笑着回忆。现在孩子们却感谢母亲当年的坚持。十几年过去了,汉语在全世界“升温”。在伊顿公学,这个中文部现在成了学校中的热门。

包陪庆对子女的教育理念是:即便很有钱,但仍然要学会怎么洗马桶。“人生无常,也许今天富有,明天因为一场灾难,有战争,人生要从零开始,就要从洗马桶做起。把一个人教育好了,他(她)就有能力传承、创造!”包陪庆对本刊记者感慨地说。■ 香港父亲船王包玉刚包玉刚实验学校包陪庆后代