南洋翰墨缘

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 徐悲鸿《奔马图》 )

( 徐悲鸿《奔马图》 )

在新加坡市区,大坡牛车水南天旅馆附近的海山街上段,有一家百年药铺“杨以炽医局”。几十年来,古旧幽暗的大厅堂上,一直都高悬着一幅徐悲鸿的横批大画《奔马图》。曾国和告诉本刊记者,上世纪60年代,他还在读中学,常为了看这张画,宁可在放学时,迟一个车站下车,多走一段路,在药铺门前流连一阵,才步行回大坡马真街的家⋯⋯

从新加坡到北京

新加坡和近代中国书画发展史,有一段特殊因缘,百年来曾有过数次收藏高潮。战前以徐悲鸿等画家南来为肇端,中国改革开放初期又有过另一回机缘,到了90年代前后,新加坡成为南洋中国书画收藏的重心。

曾国和与中国的缘分开始于1979年。“四人帮”下台后,中国政府希望国外能真实了解北京的情况,邀请了18位新加坡新闻工作者访问中国,曾国和是其中一员。这次访问,令他萌生经营中国书画的想法。曾国和说:“当时中国没有私人画廊,画家也不容易直接和外国人接触,要经营就得找官方画廊,在新加坡大家都知道中国最大的画廊是荣宝斋。”

曾国和告诉本刊记者,当时他没有机会与荣宝斋接洽,回到新加坡后,申请再赴北京,结果新加坡内部安全局将他“请去”3次谈话。曾国和笑说,“在那个年代,他们不清楚你到底有什么意图,干吗要去中国这样红的地方,于是查我的背景,查我们家几代人”。半年后,曾国和终于如愿到北京。“那时的中国需要开发能赚取外汇的海外窗口,能将画带到国外展销,荣宝斋很愿意,但有一个顾虑,你带走了画,万一不回来怎么办啊?”曾国和提出,第一让大使馆调查他个人情况;第二,让在新加坡的中国银行调查他的信誉度。就这样,曾国和创办的“新华美术中心”成为荣宝斋在新加坡的经销商,而他也由记者转行成为中国水墨画经纪人。

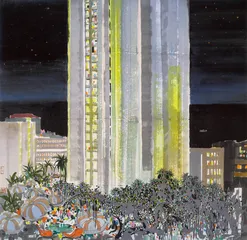

( 吴冠中《欢腾之夜》 )

( 吴冠中《欢腾之夜》 )

曾国和选择以1840年鸦片战争开始以来的近现代中国书画为收集范围。他说:“当时收集中国艺术品,有一个年限问题,一定年份的不能出口,这已经设定了一个范围,所以无法收藏古书画。因此在容许的范围内,以1840年为上限。”

在曾国和看来,这个时间是个分水岭,许多性格鲜明的画家和优秀作品先后涌现,从任伯年、虚谷、吴昌硕、王一亭到“三吴一冯”(吴湖帆、吴待秋、吴华源、冯超然),融合金石与民间特色,造型色彩华美,开始有西方美术表现法的影响,是中国书画传统中未曾见的一个新局面。随后又出现许多到西方留学的画家,如徐悲鸿、傅抱石、刘海粟、林风眠、吴冠中等,直接引入中西结合的新艺术创作实验。而没出国的画家齐白石、黄宾虹、张大千、李可染等也都形成了强烈的个人风格。

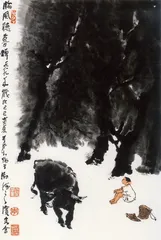

( 李可染《临风听暮蝉》 )

( 李可染《临风听暮蝉》 )

1983年,曾国和第一次举办荣宝斋在新加坡的画展。他从北京荣宝斋挑去了100幅名家书画,包括吴昌硕、齐白石、黄宾虹、李可染、吴作人、蒋兆和、黄胄等艺术家的作品。“4天内就卖掉了96幅,反响热烈,新加坡人没有见过这么多名家的画聚集一堂。后来在这一年里又办了5个画展。”曾国和说,当时跟荣宝斋有业务关系的有美国、日本、新加坡和中国香港,这4个地方,新加坡每次的反应都是最好的,付款都是最有诚信的。

曾国和说,新加坡很小,南北28公里,人口只有500万,是北京的1/4。可是这么一个不大的地方,却聚集了73%的华人。“我的父亲就是广东潮安人,大家有情缘。在80年代以前,有超过半个世纪的时间,许多新加坡藏家对中国书画的收藏,是一种特殊的交往——赞助收藏模式。从清末邱菽园资助康有为,20年代黄曼士义助徐悲鸿,战前何香凝等南来募款画展,甚至五六十年代,许多藏家因私人情谊,在生活上资助中国书画家。最初的出发点往往不在书画,而是一种感性的情感支持。80年代前后,新一代藏家如郑应荃的赐荃堂,陈金川的艺潮楼,沈怀祖的虚怀斋,也基于同样的感情,保留下大量中国书画,不知不觉新加坡变成一个中国画的中心,这是历史渊源。”

( 李可染《江南春雨》 )

( 李可染《江南春雨》 )

就在曾国和举办荣宝斋画展的这一年,徐悲鸿1939年旅居狮城期间创作的著名巨幅油画《放下你的鞭子》在新加坡市场出现,原藏家黄家准以新币10万元出让,先是找本地大收藏家陈之初,不料正准备付款交画当天,陈之初却猝然去世。黄家准希望这幅画作能留在新加坡,于是想到了正在做荣宝斋中国书画展的曾国和。但刚创业不久的曾国和实在无法筹足10万元现款,黄家准只好把画送出去。2007年这幅作品在香港苏富比以7200万港元成交。至今想来,曾国和都无比遗憾,他始终觉得这件具有特别意义的名画,应该留在它的诞生地,见证这一段难得的艺术和历史因缘。

“秋斋”收藏

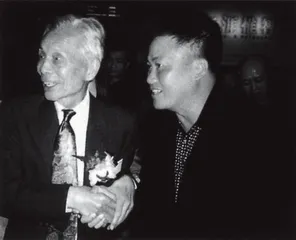

( 2002年吴冠中与曾国和相会在香江 )

( 2002年吴冠中与曾国和相会在香江 )

在与荣宝斋的合作中,曾国和得到了荣宝斋老经理、首席鉴定家王大山先生的诸多帮助。他教给曾国和许多业务知识,并多次带他进入荣宝斋从不对外开放的内库,观赏和分析大量库房秘藏的古今名家书画真迹精品。“王先生为我点明一个特别的收藏观念,他说,‘你经营画廊,不能只顾买卖。应该要尽量建立丰富的收藏,作为研究和鉴定的依据’。”

百年来,荣宝斋在经营字画外,还有一个很特别处,就是有一个极重要的资料库。与一般美术馆和图书馆的资料库不同,它有两个目的:一是为了收集名家优秀的作品,二是为了要出版木板水印。凡是被挑选出版的作品,都必然是画家提供的精心之作。长年累积下来,储存了大量书画精品。例如库里的齐白石就有数百件,是北京画院、中国美术馆之外,收藏齐白石最多的一个机构。这个资料库里的藏画,一件都不能卖,除了上述两个目的,它也成为鉴定的依据。荣宝斋的老前辈们不断积累建立的“内库”就是这个道理。这给了曾国和很大的启发,决定学习这种做法,每年都尽量从经营中保留一些作品,作为研究资料。

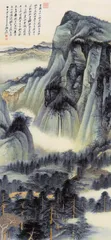

( 张大千《峨眉接引殿》 )

( 张大千《峨眉接引殿》 )

曾国和告诉本刊记者:“我既然认定以表现20世纪中国水墨发展为主线,那从任伯年到吴冠中,前后百年,南北画派的代表性画家和作品,自然是收集范围和对象。但从个人的偏爱而言,有几位画家,如齐白石、李可染、吴冠中、陆俨少。我认为他们的代表性较强,所以会比较注重收集他们比较特别的作品。”

在曾国和的收藏展中,有一件吴冠中的《欢腾之夜》,颇为引人注意。吴冠中在他生平大量创作中,很少画夜景,这件《欢腾之夜》是他极少数夜景作品之一,也是吴先生自己收藏在家中,不愿出售的得意之作。“我有幸和吴先生交往多年,基于特殊机缘,才有机会获得这类题材的收藏。”他说。

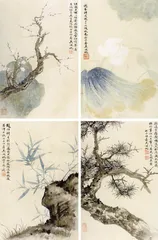

( 吴湖帆《梅荷竹松四屏》 )

( 吴湖帆《梅荷竹松四屏》 )

曾国和说,1982年,他第一次在荣宝斋见到吴冠中的画作,当时感觉到他的作品与众不同,“他很现代,特别清新雅致,和店里琳琅满目的所有新老画家的传统作品很不相同”。于是,曾国和说他把吴冠中的画作带回新加坡,每次大约四五张。当时新加坡对吴冠中的作品还很陌生,曾国和便将画挂在画廊最醒目的地方,也向客人推荐。

但并不是每个人都喜欢,市场并不算理想,画价自然不高。曾国和清楚记得,有一次到北京选画时,北京的一些行家说,这并不是中国画,你要怎么卖,要它们干什么?但曾国和认定这是一位特别的画家,通过荣宝斋介绍,终于有机会到家住劲松附近吴冠中的寓所去拜会。“我想我大概是比较早登门造访的海外行家之一。”曾国和说,因他自己喜欢,即使当年市场不太好,他还是在不断购买吴冠中的作品。“我记得是在80年代,有一次到吴先生家,一口气收了60件作品。那天半夜,我在酒店突然接到吴先生的电话,他竟然在电话里忧心忡忡地对我说:小曾,你一次收了我这么多画,万一卖不出去,你可要怎么办呀?”

1990年,曾国和的新华美术中心庆祝成立10周年,特意邀请吴冠中和夫人一起到新加坡举行个展,当时吴冠中已经名气很大,画展非常轰动,那一年新加坡正好庆祝建国25周年,吴冠中对新加坡印象非常好,还特别挑选了一件精品,将售卖所得捐献给文化机构。1995年,曾国和搬迁新居,大胆开口要求买一件夜景精品,吴冠中慨然释出挂于家中的这幅《欢腾之夜》。

可是经营书画和收藏之间必然会存在矛盾。曾国和说:“有时候好作品舍不得卖,可经营的时候,有东西老不卖人家会觉得最好的东西你都留给自己了,这里面很难取舍。”好在,曾国和的收藏偏爱有时候跟市场需求是有差异的。他举了个例子,比如李可染,一生创作大致可以分为4个时期:40年代有文人画味道的疏简淡雅画风,50年代以水墨写生突破传统,60〜70年代确立独具风格的山水图式,80年代致力于创作升华,墨法精进。这4个时期的作品各有不同,从收藏的角度,4个阶段应该都要有,而且应该尽量是每个阶段的代表性作品,这样才能表现出画家的艺术全貌。而市场上最想要的可能只是他一个时期的作品。

曾国和曾在李可染先生家,看到过他自己存留的过百件作品,因此对李可染的艺术成就和修养有直接的体会。曾国和告诉本刊记者,有一次他问李可染当代中国水墨,谁画得最好?“他回答:山水首推陆俨少,花鸟是林风眠,人物是关良。这也是李先生艺术观点的珍贵记录,个中道理,极值玩味。”

在这次展览中,曾国和带来了数十件李可染的画作。其中两幅对他来说尤其珍贵。那是1989年5月底,北京街头已经不很平静了,曾国和到李可染的师牛堂去,李先生亲自拿出了不久前在北戴河完成的最新作品《临风听暮蝉》和另一件《江南桃花春雨图》让曾国和带走。“当时实在没有想到,这是我最后一次在师牛堂和李先生的见面,这两幅画作也成为我直接获得的最后两件作品。”离开李家后第二天,曾国和回到新加坡。其后几个月都不方便到北京,长途电话联系也不容易,等到12月曾国和准备再到北京的时候,却传来李可染先生去世的消息,“5月的见面,竟成绝响”。

同在这一年,荣宝斋在香港开设了分公司,王大山告诉曾国和,以后荣宝斋无法把精力放到他的新华美术中心,曾国和就逐渐开始和北京文物商店、北京画店、上海中国画院、上海友谊商店、香港集古斋等合作,扩大货源。随着中国拍卖市场的兴起,原有的直接从画家手中购画和从文物商店购买已不再可能。曾国和也会参与公开拍卖丰富自己的藏品。曾国和的收藏斋号“秋斋”,取自齐白石1938年所写的篆书“秋斋”二字。在中国文化里,秋有“收藏”和“气节”双重含义,无论书怀立意,都颇有意思。

徐悲鸿的《奔马图》

那幅曾悬挂于杨以炽医局厅堂上几十年的徐悲鸿的《奔马图》,现在已成为曾国和的收藏,在“秋斋”收藏展中,它被放在了中心位置。也许在曾国和的心里,这是他30年所追求的一切的缘起吧。

杨以炽医局的主人是中医杨以炽,福建闽侯人,1911年在大坡单边街创办“新寿春堂”,以治皮肤病的膏药驰名。他的儿子杨瑞洪是战前华社的社团领袖,《奔马图》上的题款是“绮藩”,原名邹绮藩,“二战”前也是福州会馆的活跃人物。这幅画,徐悲鸿早在1937年完成,一直保存在身边,1938年,他离开广信,取道香港南下,于1939年1月抵达新加坡,住在好友黄曼士的江夏堂,筹备于这一年3月在维多利亚纪念堂举行的抗战筹赈画展。为了感谢画展前后大力奔走的邹绮藩,他便拿出这张画,在原来的题款前补上题款,赠送给了邹绮藩。邹绮藩与杨瑞洪是好友,共同经历了日军占领下“共患难”的日子,交情深厚,战后,1949年杨以炽医局乔迁,邹绮藩将这幅《奔马图》赠予了好友。2001年,杨以炽医局因受市区重建工程影响,需要搬迁,杨家后人决定把医局内百年中医文物捐献给新加坡历史博物馆,仅保留这件大画。曾国和经中间人介绍,认识了杨家第三代传人杨增桩,谈起学生时代对老店和此画的难忘记忆,一见如故,便把这件悬于杨家大堂上半个世纪的画作,转让给了曾国和。

“我不懂得怎样安排这些收藏,但是如果能够很好传承下来是最好的,因为散了就很难再找回来。”曾国和告诉本刊记者,“我不排除会捐献,捐献给谁,香港、上海、北京、新加坡都在我的考虑范围内。我希望最后它们有好的归宿。”■

(实习记者魏玲对本文亦有贡献) 翰墨荣宝斋李可染南洋艺术齐白石美术吴冠中新加坡华人徐悲鸿