“孤独求败”的理查德·耶茨

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

( 电影《革命之路》剧照 )

( 电影《革命之路》剧照 )

从创作生涯看,理查德·耶茨不算是一个成功的作家。创作者最怕的是怀才不遇发生在他身上,而且是在当代美国社会,他终其一生都没能进入职业作家的理想生活状态,不得不打各种临工来维持生计。从他创作的内容看,几乎和他的人生一样令人郁闷。他擅长描写中产阶层普通人的生活和梦想或际遇,主题却是失意,他觉得编造充满巧合的大欢喜结局有悖他的人生观。以致有人说,比读惊悚小说更怕读耶茨的小说,因为那种失意和我们自己的生活几乎就在翻掌之间。尽管耶茨的行文流畅,节奏也把握得很好,在他近年重新得到关注之前,他所有的小说发行量都没有超过1.2万册。

但另一方面,理查德·耶茨被誉为“作家的作家”,深受美国几位优秀作家推崇。精于文学评论的小说家冯内古特和琼·迪迪安都是他的拥趸。雷蒙德·卡佛的传记中,提到他特意去见耶茨,卡佛的小说深受耶茨的现实主义写作风格影响。“卡佛的行文风格与耶茨有一定的相似性,不过卡佛在一位得力编辑的大力删改下,才形成了独特的极简主义风格,每篇小说有很多的留白给读者想象。若不是这样,耶茨应该在他之上。耶茨吸引人的是他无比真实,还有细腻,可以捕捉一个小小的动作,来表达众人都感同身受的情绪。”同为卡佛和耶茨的译者孙仲旭这样告诉本刊记者。

孙仲旭翻译过耶茨的《复活节游行》,这本出版于1976年的小说的第一句话,就为整本书定下了基调:“格兰姆斯家的两姐妹都不会过上幸福生活,回头看,总是让人觉得问题始自她们父母的离婚。”姐姐萨拉循规蹈矩,当专职主妇,似乎生活美满,只是后来妹妹爱米莉才得知她长期忍受家庭暴力,染上了酗酒,又缺乏谋生能力而无法离家出走。爱米莉性格文静,她的丈夫性无能而心理变态,最终导致两人离婚。随着父母、姐姐先后离世,最后爱米莉在世上孑然一人过活,而且也像母亲和姐姐一样,染上了她避之不及的酗酒的毛病。耶茨仿佛看透一切,执意要把以主人公爱米莉一家为代表的美国中下层人生活中所有的不如意展示出来,文字像刀子一样直插人心。冯内古特说:“福楼拜以来,少有人对那些生活苦不堪言的女性抱以如此的同情。”也许耶茨自己的一番话可以有助于我们理解他的写作:“我的作品有一个并不复杂的主题,那就是绝大多数人都生活在一种无法逃脱的孤独中,他们的悲剧也在于此。”

《十一种孤独》是耶茨的第一个短篇小说集,出版于1962年。不过,读者对耶茨小说的共鸣不受时代的限制。耶茨曾经说,“我想写的全是家庭,家庭就是我想写的”。这本短篇小说集描述了11种人的孤独——业务优秀但不会来事儿而遭同僚排斥的军士,怀揣理想放弃高薪来到一家报社最后理想破灭的小文人,糟践自己才华的黑人爵士乐手⋯⋯在首篇《南瓜灯博士》中,描述了一个新转学来的寄养家庭的男孩,女教师给予他充分的温暖和理解,但最终却以男孩无法自控地对女教师的攻击而告终。尽管读者能想到这的确会在生活中发生(缺爱的孩子对突然到来的爱的扭曲反应),却也是不愿看到的一面。如果与今年给桑德拉·布洛克带来奥斯卡影后桂冠的电影《弱点》比较,多少能看到耶茨的小说如何与美国社会主流鼓励的价值观背道而驰。后者同样背景的一个黑人男孩,在老师和寄养家庭的家长的帮助下,智商只有86的他成绩节节提高,最终成为橄榄球明星,而且是根据真人真事改编!

《十一种孤独》几个月前在国内翻译出版后,又加印了3次。身在加拿大的译者陈新宇是一名律师,她不清楚为什么耶茨到了中国好像还蛮受欢迎。“我在这边上学时,教文学的老师都没有听说过他,是不是国内的‘小资’读者喜欢‘孤独’这样的字眼呀?”她在接受采访中反问本刊记者。确实,很多读者在豆瓣网上表达对耶茨小说中那个失落的世界感同身受的认同。有时候,人们并不是为了愉悦而读书,卡夫卡说过,我们应该阅读伤害我们或者捅我们一刀的书。

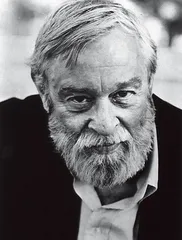

( 理查德·耶茨 )

( 理查德·耶茨 )

孙仲旭这样说他喜爱耶茨的理由:“文学是要记录和剖析生活,尽管也许是不堪忍受的生活,并给读者带来冷酷的情感体验。读这种书能帮助我们认识自身及外部环境,它可能让你流泪,但并不会真正伤害你。”

陈新宇也是出于对耶茨的认同而参与翻译他的小说,她告诉本刊记者:“耶茨的小说很无情,很少给读者欣慰,他让你明白生活之路有时会意外转弯,给我们的并非惊喜,只有无奈。”目前她正在翻译耶茨的另一部长篇《年轻的心在哭泣》,还是发生在美国上世纪五六十年代的故事,讲一对夫妇离婚后各自的生活。妻子富有,一直想搞清楚自己想要什么,羡慕周围的艺术家和画家朋友;丈夫想当剧作家,但为生活所迫给商业杂志写稿,年纪大了后,去高校谋了一个临时教职(正如耶茨本人),他搞不清是喜欢那些艺术家朋友,还是不喜欢,最后不知是他抛弃了那些人,还是人家抛弃了他。20多年后,他们发现,所谓的理想主义不过是现实中的气泡。

耶茨在美国没有流行,他给主流杂志如《纽约客》等投稿总是遭拒稿,也许编辑曾有过和我们一样的疑虑——担心耶茨的悲观情绪会传染给读者,甚至把他的悲观论当金科玉律。要知道,他以肯定句总结的生活,并非生活的全部面貌。对于乐观者来说,他笔下的主人公处理问题显得僵化,世界观也很狭隘。你的周围可能就有父母离婚但自己却经营着幸福生活的朋友,而有的作家,如村上春树尽管明了人都生活在无法逃脱的孤独中,但他笔下的人物并不悲剧。

理查德·耶茨生于1926年,1992年去世。直到1999年《波士顿评论》上才发表了一篇作家斯图尔特·奥南的长文《理查德·耶茨的失落世界》,为他长期被忽视鸣不平。奥南认为,耶茨不仅是位好作家,而且他的作品代表了美国经验的一个重要方面:“二战”后经济繁荣中的混乱,并预言他的作品会像一些作家的一样,一度被忽视,然后卷土重来。2004年,布莱克·贝利写了理查德·耶茨的传记《悲剧性的诚实》,这本很厚的书详尽记述了耶茨几乎和他的作品一样的“孤独求败”的一生。耶茨的作品一直和他的生活联系紧密,在他很小的时候,父母离婚,母亲是个不成功的雕塑师,但是自大才疏,一个人带着两个孩子搬了很多次家,希望过安稳的生活,经过很多努力却不能如愿。耶茨成人后,离了两次婚,有三个女儿,和母亲一样染上酗酒的毛病,总想写出好作品,它笔下的主人公表达过希望作品被改编成电影的愿望(在他去世16年之后实现了)。但在他活着时候,写得好的作品卖不好,写得不好的作品就更不用说了。他去世前一直想回到纽约,但身体和经济能力都不允许他旅行。他去世后,他女儿去他任教的大学给他收拾遗物,发现只用一个手提箱就可以装完了。

2008年,耶茨的处女作长篇小说《革命之路》被改编成电影,因为是迪卡普里奥和凯特·温丝莱特继《泰坦尼克号》之后再度携手而广受关注,耶茨的书随后重新出现在书店中。和这个译名给人的错误暗示不同,故事讲的是住在一条叫做“革命”路上的一对中产阶级夫妇之间的两性危机。不知道是耶茨的人生观影响了他的小说,还是他的小说本来只是追求文学上的极致却渐渐渗入他的生活,最终他与笔下主人公的生活共振在一个频率里。耶茨是个对写作极其认真的人,他的传记讲到他晚年再读《革命之路》时哭得很厉害,感慨自己再也写不出那样优秀的小说。但读者也许该感谢世界曾经有耶茨这颗星星一闪而过,帮助我们避开实际生活中后果不堪的危险。■ 文学小说作家理查德耶茨孤独求败革命之路