一个走不出陕北时代的美国老人

作者:吴丽玮(文 / 吴丽玮)

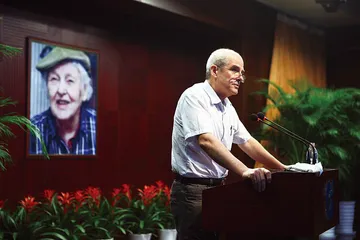

( 6月18日,寒春追思会上,其子阳和平深情回忆母亲 )

( 6月18日,寒春追思会上,其子阳和平深情回忆母亲 )

“一个逃掉的原子间谍”

寒春原名琼·辛顿(Joan Hinton),1921年出生于美国芝加哥。来中国前,琼是芝加哥大学核子物理研究所的研究生,与杨振宁是同学。她曾在洛斯阿拉莫斯武器实验室做费米教授的助手,参加了美国用于核武器研究的“曼哈顿计划”。

第一颗原子弹试射成功仅一个多月,美国便向日本的广岛和长崎发射了两颗原子弹。中国农业机械化科学研究院原党委书记李维民告诉本刊记者:“当时她看到美国人自己拍的一部纪录片,原子弹投到日本爆炸后,地上躺的90%以上都是无辜的人。她突然觉得自己不能再继续这么做了。”

在埃德加·斯诺的《西行漫记》中,寒春了解到了中国革命和中国共产党创造的“神话”。“是小米加步枪打败了日本,不是原子弹。”她生前曾经这样形容《西行漫记》对她的影响。而寒春的哥哥威廉·辛顿(William Hinton),即小说《翻身》和《深翻》的作者韩丁,也对她的思想转变产生了重要影响。韩丁的名字来自他的姓氏Hinton的中文音译。1945年,韩丁在重庆谈判上见到了毛泽东,并于两年后在山西长治投身土改运动。寒春被哥哥的见闻所吸引,李维民告诉本刊:“她跟追求她的欧文·恩格斯特(Erwin Engst)说,到中国去,我就跟你在一起。”

1946年2月,欧文·恩格斯特以联合国善后救济总署奶牛专家的身份来到中国。他来中国后不久,进步新闻记者羊枣死于国民党监狱中,共产党把与羊枣同音的名字“阳早”给了他,希望他成为中国共产党忠诚的朋友。与阳早夫妇一起在草滩农场工作的同事刘国经老人告诉本刊:“阳早先到了上海,后来通过宋庆龄,徒步把奶牛送到了延安。当时共产党跟阳早说:牛我们收下了,你的任务已经完成了。如果你愿意的话,在延安多住几天,看看革命形势。阳早在延安待了一周,觉得这里的精神面貌很不一般,他决定留下来。”

( 1979年,寒春和阳早在北京南郊红星中朝友好人民公社住处前留影 )

( 1979年,寒春和阳早在北京南郊红星中朝友好人民公社住处前留影 )

1948年,寒春到延安与阳早汇合。寒春刚开始叫“韩村”,后来在别人启发下改成了“寒春”。第二年,两人在延安的窑洞里举行了婚礼,没有婚礼蛋糕,阳早就用泥巴做了一个。

1953年7月,美国的《真相》杂志刊登了一篇题为《一个逃掉的原子间谍》的文章,文中说曾参与过美国原子弹制造的“曼哈顿计划”、掌握了很多机密的年轻女物理学家琼·辛顿此前突然失踪,几年后又在中国北京露面。文章怀疑琼·辛顿和丈夫欧文·恩格斯特到了中国之后,向中国透露了美国的核秘密,并有可能正在协助共产党政府发展自己的原子弹计划。

( 2009年4月,寒春和长子阳和平在自家小院内 )

( 2009年4月,寒春和长子阳和平在自家小院内 )

事实上,阳早夫妇来到中国后一直在养牛,阳早曾经在康奈尔大学学农牧专业,负责奶牛品种改良,寒春学物理出身,搞畜牧业机械有专业基础。寒春生前接受媒体采访时曾经说,自己之所以离开美国,很大程度上就是出于对研制这些杀人武器的憎恶,当然也就不会支持和帮助任何国家制造。

第二故乡

“陕西是他们俩的第二故乡。”刘国经向本刊记者回忆道,“他们夫妻二人最开始在延安的光华农场工作,胡宗南率20万军队开始攻打延安后,他们在1949年就赶着奶牛到了位于陕西和内蒙古交界的三边牧场。但那里草不好,1951年又回到西安,1955年到了草滩牧场。”

1955年刘国经刚刚参加工作,组织上把他派去给阳早夫妇当助手。“我算寒春在中国收的第一个弟子。我一去,她就给我提了三点要求。她跟我说,我是外国人,鼻子大,你不能借我的鼻子,用我外国人的身份压领导;第二,不能以我的弟子的身份牟私利;第三,要踏踏实实干社会主义。”

阳早夫妇与其他农场工人一样,吃在农场,住在农场。夫妇二人、仨孩子和一个保姆,6口人住在总共36平方米的两间平房里,与其他人一样,拿着饭盆到食堂排队打饭。到了20世纪60年代,国家统一定量分配粮食,每人每天1斤粮食,刘国经说:“普通职工领的是70%的细粮加30%的粗粮,外国专家可以全部领细粮,但他们从来都是和普通人一样。”阳早喜欢抽烟和喝酒,凭着特许证,每月可以买一条中华烟和茅台酒,“这些都拿来招待客人了,阳早平时就拿个烟斗抽旱烟,喝的是陕西西凤酒,两块钱一瓶,每天倒一点喝”。

刘国经因为刚刚参加工作,工资低,刚开始每个月20多块钱。那时阳早120块,寒春80块。1956年工资改革,刘国经的工资涨到了38块,阳早当时160块,寒春120块。刘国经说:“寒春就不答应了,她说这不平等,应该男女都一样。我跟她说,人家阳早比你工龄长啊,当然工资比你高。寒春说,革命不分先后!”倔强的寒春从此一直向领导反映,要求同工同酬,直到1966年夫妇调到北京前,两人的工资终于一样了。“当时给阳早减了20块,给寒春加了20块,两个人的工资都变成140块,这下寒春满意了。”

在寒春的好友苏锦眼里,“50年代陕西农民的生活就是寒春想要的生活”。1957年,美国人苏锦追随自己的中国丈夫来到西安,很快,苏锦就生了孩子,需要喂牛奶喝。“送牛奶的人说,我们这里也有一个美国人。没过几天,寒春就来了,她激动死了,说好多年没有见到过美国女人。我们两个人太高兴了,从下午15点多,一直聊到第二天中午。”

苏锦的丈夫是第四军医大学的心脏外科医生。三年自然灾害时期,很多外科医生因为营养跟不上,手指头肿得没法做手术。苏锦向本刊记者回忆:“寒春在牛场上还养鸭子,自己要管好几百只鸭子,她有时候就提一箱鸭蛋来说,这是给苏教授的,给她补充营养。”

苏锦刚来中国时,不会中文,不了解政治,寒春帮她释疑解惑。“我记得我最不能理解的是60年代搞人民公社,我听说,什么都要变成公有的,我的孩子也要变成公有的,要把所有的孩子都带走放到幼儿园去。我当时吓死了,寒春听我说完,笑了。她说,这都是那些文化程度很低的农民一时不能理解新的政策,搞得太过头了,你再等一个月看看还是不是这样。过了一个月,果然大家都理解了。”

与在城里居住的苏锦相比,在农场生活的寒春生活条件更为艰苦,“但她却生活得很满足。他们夫妻俩感情特别好,最重要的是他们的思想一样。关于生活方面,她一点要求都没有,我记得她最多只有3条裤子。有时候老阳还会让她稍微注意一下衣服,寒春根本不理他”。寒春表现出的革命一面让苏锦印象深刻。“1959年,有一次我和她去苏联专家那边办事。我第一次在中国看见了香蕉,我跟她说,我们买一点回去给孩子们吃吧,没想到她很生气地说,这是给专家吃的,你怎么能买呢!还有一次她来城里找人做新的机器,住在我家里,她竟然自己带了粮食——两个馒头。”

两个美国家庭如果不是在这里相遇,也许他们的生活将更加纯粹的中国化。1962年圣诞节,寒春的母亲来西安探亲。苏锦向本刊记者回忆:“寒春找来一棵大树,她妈妈带着几个孩子编各种好看的东西,树都被挂满了。当时农场的领导在西安最高档的一家旅馆里找来厨师,他是整个西安城唯一会做西餐的人,给我们做了烤火鸡和苹果派。我从来都没想到在中国还可以过圣诞节,寒春还拉了小提琴,一连拉了好几首圣诞的曲子。我们玩了一整天,真的是太高兴了。”

养牛

1955年,阳早和寒春落户西安草滩农场时,奶牛已经变成了1000多头。

刘国经当时的主要工作就是帮助寒春改良牛场的机械设备。当时牛场的机械化程度很低,全都是手工喂牛。寒春来了,第一件事就是想办法解决牛奶容易变质的问题。“她设计,我帮她准备材料。”寒春告诉刘国经,刚挤出的牛奶有30多摄氏度,先要给牛奶灭菌,把它加温到80度以上,然后在20分钟内让牛奶迅速降温,但不能降到零摄氏度以下,要保持在4摄氏度左右,这样细菌最不易繁殖。寒春和刘国经在西安城里买来一台旧的冷冻机,但冷冻机冷藏的速度太慢,“寒春在水里加上氯化钙,这样在零下10摄氏度水也不会结冰。我帮她把买来的钢管焊接起来,做成降温的冷排,把水灌进去,让高温的牛奶流过冷排,下来之后正好降到4摄氏度”。

1966年“文革”开始,阳早和寒春调到了北京,住进了外国专家楼,做轻松的翻译工作,阳早任中国电影发行公司译校,寒春任对外文委图片特稿社译校。

但与普通人隔离的生活让阳早一家人无法接受,1966年8月29日,他们联合另外两名外国专家史克、汤反帝写了著名的大字报:《为什么在世界革命心脏工作的外国人被推上修正主义道路?》大字报里写道:“这种待遇是什么思想支配的?这是赫鲁晓夫的思想,是修正主义的思想,是剥削阶级的思想!”4位美国专家要求外国专家局取消对他们生活上的优厚待遇,要求和普通中国人民一样参加劳动,参加思想改造,参加“文化大革命”。

寒春在物质上有近乎偏执的朴素追求。1979年,国家派出一个奶牛机械化代表团访问美国,阳早和寒春是这个代表团的顾问。与她同在南郊农场工作的邢春华向本刊记者回忆道:“当时我们总共14个人,赴美42天,吃、住、行、学习都是他们俩来安排。那次在美国,我都不知道美国的宾馆什么样,甚至连汽车旅馆是什么样都不知道。我们到了农场参观,就住在农场里,到了城里,不是住在华侨家里,就是住在他们的亲戚朋友家。”一同赴美的刘国经则回忆道:“当时除了吃饭,就是租车还花了钱。租了两辆车,开始请华侨来开车,后来为了省钱,寒春自己当司机。她又要做向导、翻译,还要当司机,我们说请人来开,她坚决不同意,她说,革命就是要有一不怕苦、二不怕死的精神。”最后,代表团仅使用了1/3的出国经费。刘国经说:“她最爱讲的一句话是好钢要用在刀刃上,剩下的出国经费,我们买了农机设备、零部件、冷冻的公牛精液,这花了大概1/3,最后还剩了2万多美元,回国后上交给国家。”

李维民告诉本刊,1982年以前,全国平均每头牛每年的产奶量不到7000公斤。到1998年,寒春在中国农机院农机试验站养的奶牛,产奶量超过了9000公斤。“这主要是靠不断改良品种。一头奶牛出生后一年半才达到育龄,再过一年才能产出下一代,改良需要好几代才能完成,这需要花十几年的工夫。”每年美国和加拿大都会举行赛牛大会,比一比谁的奶牛产奶量最高。“普通的奶牛精液10美元一支,好的奶牛100美元一支。15年前,一个高产奶牛的胚胎卖到1400美元,现在已经到了5600美元。光买胚胎用不起,胚胎成活的概率大概是1/2,这其中是母牛的概率又是1/2,使用胚胎移植的方法,成本太高。所以我们就结合着公牛精液,在零下130摄氏度的状态下从国外运回来,效果不错。”

时任农机院党委副书记的李维民当时兼任寒春的秘书,李维民说,当时两人经常讨论如何对牛场进行科学管理。以奶牛的主要饲料玉米为例,农民希望在玉米含水量比较大的时候尽早收割,一来玉米比较重,二来不耽误接下来种麦子。养牛人希望等玉米熟透了再收割,那时才是最好的奶牛饲料,这个问题长期以来一直无法解决。寒春执拗,李维民只能两面游说,各退一步。李维民和寒春还商量着能不能把种玉米和养牛合成一家,“但还是不可行,种玉米收入多少就要靠牛奶的收入多少来决定了,这样又会出现扯皮,牛奶产量不完全取决于玉米,收入怎么算不好说”。寒春于是跟李维民抱怨:“在美国就没有这样的矛盾。”李维民说,那是因为美国的农场都是私有的,一个老板。

晚年

寒春的两儿一女在上世纪70年代都相继去了美国。大儿子阳和平告诉本刊记者:“最主要的原因是好奇。”3年前,阳和平决定回到中国:“我在中国长大,我的朋友都在这里。我们经过‘文革’的一代,有共同的思想,成长经历差不多,对社会、集体和全局都有自己的想法。而美国人对政治的评价都是从赚钱的角度出发的,他们对帝国主义的认识也很狭窄。”现在阳和平在对外经贸大学当老师,教的是计量经济学。二儿子阳建平和小女儿阳及平目前都定居国外。

寒春和阳早本来在城里有一套住房,但他们觉得住在大房子里是“一件很艰苦的事”,执意要住在昌平区大王庄的农机试验站里。

寒春每天早上6点半起床,去牛场上走一圈,把200多头牛的日产奶量一一过目,回来再通过网络与美国的朋友聊聊天,晚上睡觉前在日历上把今天都做了哪些事情用英文记下来。寒春有一个签名本,每一个来访者都要在上面签个名,客人走后,她有时候还会在人名下面用汉语拼音做出标注。

从2003年美伊战争开始,寒春和她的外国朋友们每周二下午都要在友谊宾馆的餐厅聚会,大家会针对当前的国际形势和国际事件发表讨论。在苏锦看来,寒春变得沉默了:“好几个星期,她来了一句话都不说。”

一方面,阳早的身体不好,寒春忙着照顾他。“我记得是上世纪80年代,有一次阳早和他的一个儿子,还有他的一个美国朋友来我家,他说他最近觉得心脏很不舒服,苏教授听了听他的心脏说,天哪,你现在危险极了,你今天绝对不能骑车回家。那时阳早和寒春从来不用单位配的车,去哪里都是骑自行车的。后来是他儿子和他的朋友用自行车把他推回家去的。”阳早随后接受了心脏瓣膜手术,身体一直都不好,2003年圣诞节,阳早离世。

另一方面,苏锦回忆道:“寒春总说,‘文革’才是中国最好的时候。”寒春经常与李维民抱怨她的不满:“她不喜欢一部分人先富起来,认为过去那样挺好。有一次我们一起去一家餐厅吃饭,要上二楼。楼梯很窄,每次只能并肩走两个人,她跟我说,After you(在你后面走),我趁机就说,你看这不就是一部分人先走了嘛,没那么大的地方嘛。她一听这话不上楼了,很生气地说,我不吃了。”

李维民说他在寒春生前经常陪她站在乡野田间。听到鸟叫声,寒春便拿出望远镜循声望去:“呦,这个鸟还在!”“老李,那个是新来的。”不过更多时候,她会为鸟儿越来越少而惋惜。

阳早离世后,寒春曾带着3个子女在农机站种下了3棵杉树,阳早的骨灰埋在其中一棵树下,寒春本打算百年之后也长眠在这里。但寒春离开后,3个子女决定将二老的骨灰带到他们来到中国后最初工作的三边牧场。阳早与寒春的骨灰最终撒向了两人年轻时将梦想通往现实的地方。■ 一个老人美国时代走不出阳早李维民陕北