为舞台而生的人——我的母亲舒绣文

作者:李菁(文 / 李菁)

( 上世纪50年代时的舒绣文 )

( 上世纪50年代时的舒绣文 )

演艺之道

妈妈离开这个世界已经41年了,但她的名字却没有消逝在历史的尘烟里。有人说,阮玲玉是默片时代最辉煌的明星,而舒绣文是有声片时代最出色的女演员,在我看来,这样的评价,妈妈是当之无愧的。

其实妈妈当初之所以走上演员这条路,完全是为生活所迫。我的外公舒子胄早年离开安徽黔县的老家到安庆中学教书,后来与同在一所中学当教员的许佩兰自由恋爱结婚。1915年夏天,他们的第一个孩子出世,也就是我的妈妈舒绣文。6岁时,妈妈被外公外婆带着一起到了北平。外公在邮局谋了一份职,有固定收入,在绒线胡同租了个小四合院。外婆后来又陆续生了4个孩子,为了照看孩子,她也不再出去工作。妈妈从小就担当起长女的责任,既要帮父母带年幼的弟妹,又要做很多家务活。

外公的胃不好,时常胃疼,他开始抽大烟止痛,慢慢染上了烟瘾。不久,他也丢了工作,生活日渐窘迫。妈妈便时常把家里的东西拿到当铺。他们几个孩子经常吃不上饭,妈妈最小的弟弟也因为营养不良而死。因为交不起学费,14岁那年,妈妈从中学辍学回家——在我的记忆里,妈妈很少回顾她以前的经历,我对这些事情的了解,还是她去世后,从她留下来的一些交待材料中看到的。

舒家这时已经从原来的小四合院搬到了一个大杂院里。大杂院里什么人都有,还有在舞厅里跳舞的舞女。她们告诉我妈妈,可以去舞厅跳舞赚点钱。妈妈跟着她们学了两个星期的跳舞,改了名字“许飞琼”,跟着她们去当了舞女。因为她年纪小,长得也不漂亮,又不会拉舞客,挣的钱连家里的最低生活都维持不了,所以对改变舒家境遇也没有多大帮助。

( 1931年,16岁的舒绣文留影于北平中山公园 )

( 1931年,16岁的舒绣文留影于北平中山公园 )

在舞厅里,妈妈认识了北平《世界日报》一位姓褚的记者,说可以介绍她到上海找工作,还答应娶她;这时债主又上舒家要带她去抵债,年仅16岁的妈妈心一横决定跟着这个记者去上海。上火车前,她才给外公外婆寄了封信,告知此事。

我想妈妈当年也是出于万般无奈才做的这样一种选择。她到了上海后发现,这个花花世界远不是她原来想象的那样美好。褚记者自己在上海找了份工作,却根本不提为她找工作的事。不但如此,妈妈还发现,这个褚记者在上海早已有了两个家室。

( 舒绣文喜欢阅读文艺书籍、收集工艺品、弹琴和养花,注意多方面的艺术修养 )

( 舒绣文喜欢阅读文艺书籍、收集工艺品、弹琴和养花,注意多方面的艺术修养 )

那个记者给她在霞飞路附近租了间房子。楼上是一家俄式餐馆,餐馆的伙计们是些山东人,妈妈经常和他们聊天,发觉自己被骗后,决心摆脱那位褚记者,可是一时又没有什么办法。那几个山东人觉得她可怜,就留她在餐馆里帮助端个盘子之类的。妈妈脆生生的北京话吸引了常来餐厅吃饭的一位顾客的注意,他叫桂公创,是在戏剧、电影界工作的小职员。在他的热心介绍下,妈妈认识了电影公司的一些人。

1931年,也正好是中国电影事业发展值得纪念的一年。自美国华纳公司在1927年拍摄了第一部有声电影《爵士歌王》之后,中国也开始了有声电影的尝试。上海天一公司不但从美国租借了器材,还从美国请来了摄影师和几位录音师,帮助拍摄了天一公司的第一部有声电影《歌场春色》。天一公司是由邵家几个兄弟创办的,老板兼导演叫邵醉翁,他最小的弟弟,就是后来香港大名鼎鼎的邵氏电影公司老板邵逸夫。

( 1953年,舒绣文和5岁的舒兆元在上海合影 )

( 1953年,舒绣文和5岁的舒兆元在上海合影 )

有声片时代的来临,也使得默片时代的演员面临被淘汰的风险。邵醉翁的夫人陈玉梅是天一的主要演员,她是江浙人,不怎么会说国语,拍无声片没问题,演有声片就有了困难。妈妈于是被介绍给正在四处寻找国语老师的陈玉梅,每月30块钱的薪水。这份薪水对妈妈来说确实不低,当时一块大洋可以买一袋米。妈妈的长女意识很强,她后来跟我提过:“我是家里的老大,父亲有病,家里欠债,我是要靠两只手赚钱养家。”

值得一提的是,1931年初,明星电影公司拍了中国的第一部有声电影《歌女红牡丹》,为女主角胡蝶配音的正是我妈妈。从这个意义上讲,她应该是中国第一位配音演员。

( 1957年,舒绣文出席捷克电影节,摄于布达佩斯 )

( 1957年,舒绣文出席捷克电影节,摄于布达佩斯 )

妈妈不光在家里教陈玉梅说台词,有时也要跟着她到片场随时纠正她的发音。有一天,陈玉梅正在拍的《云兰姑娘》一片里,需要一个佣人的角色,导演邵醉翁就让我妈妈来演这个佣人。妈妈从没演过戏,自然很紧张,摄影棚里有很多电线,她抱着包袱往里跑的时候,一下子被电线绊倒,包袱摔掉了,要说的台词也忘了。邵醉翁很不高兴地说:“舒小姐,侬阿晓得片子几钿一尺?”妈妈是个很好强的人,邵醉翁当着这么多人的面这样说她,让她很有受羞辱之感,她含着眼泪跑了出来,不久就憋着口气离开了这个公司。她性格的刚烈,早在这时候便可以看出一二。

离开天一之后,妈妈加入到了集美歌舞剧社。其实集美就是个草台班子,几个人在嘉兴、湖州、常州、杭州等地演出,唱歌跳舞、演个话剧,很辛苦,无非是想混口饭吃,但也卖不出什么票,剧社很快就维持不下去了。妈妈又加入了新成立的“五月花”剧社。

( 1949年,舒绣文在香港拍摄 《野火春风》,饰女主角方华(中) )

( 1949年,舒绣文在香港拍摄 《野火春风》,饰女主角方华(中) )

“五月花”是由田汉的弟弟田洪牵头组织的左翼剧社,剧社里只有两个女演员,另一位女演员湖南口音很重,也是初学演戏,所以每次演出一组戏,四个独幕剧,妈妈一个人就得担负三个性格各异的角色,一会儿换上官太太的盛装,一会儿又打扮成贫苦的农妇,一会儿又成了尖刻的小市民……忙得不可开交。虽然也赚不了多少钱,还是饥一顿饱一顿的,但她却感到非常快乐。这些经历也给了她极好的锻炼。

“性格演员”

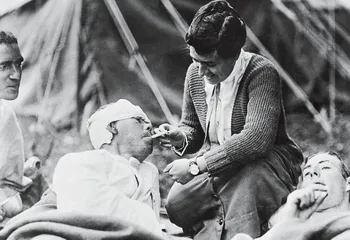

( 1962年,舒绣文为排演《红色宣传员》学习朝鲜舞 )

( 1962年,舒绣文为排演《红色宣传员》学习朝鲜舞 )

其实从客观条件上讲,妈妈并不具备当演员的先天优势:她个子不高,长得也不算漂亮,文化程度也只有小学毕业,而且没有经过任何专业训练。妈妈曾告诉我,她第一次上台演田汉的《名优之死》时,不会唱京戏,更不熟悉京剧艺人的生活,上了台手脚不知往哪儿放,心跳,气急,也不敢正眼看一下扮演师傅的演员。她的办法就是下工夫苦练:每天天不亮起床,练京剧基本功。

妈妈在应云卫导演的《梅萝香》里曾演一个“白相女人”:她太阳穴上贴两个头疼小膏药,手夹一支烟,脚踏一双拖鞋,一面吸烟,一面破口骂人。当时舞台上还没有一个女演员把自己打扮成这副模样,妈妈演得淋漓尽致,此后,编剧和导演们总是把一些性格强烈的角色分配给她。

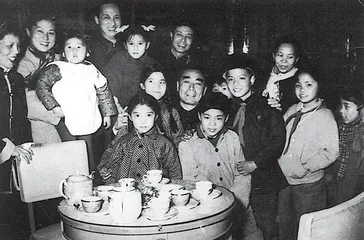

( 1959年春节,周恩来总理到北京人艺与演员、家属共度佳节。后排左起:舒绣文、杨微、欧阳山尊、夏淳、江雪 )

( 1959年春节,周恩来总理到北京人艺与演员、家属共度佳节。后排左起:舒绣文、杨微、欧阳山尊、夏淳、江雪 )

从1935到1937年抗战爆发,3年时间她一共拍了11部电影。虽然在许多影片里并不是主角,但她却塑造了不同年龄、性格各异的人物形象。她的戏路很宽,无论是贤惠善良的女性,还是泼辣的交际花,她都刻画得惟妙惟肖,由此也牢牢地确立了自己“性格演员”的地位。

妈妈的虚心和刻苦给很多导演留下深刻印象。与她有过多次合作的导演李萍倩回忆,她每一个动作总要反复练上数十遍才正式开拍,拍后又不断问他和周围的人是否满意,有什么不足。妈妈的接受能力强,记忆力又好,只要别人指出不足,她很快就会改进。

( 舒绣文、张瑞芳、白杨、秦怡是抗战时期重庆话剧舞台上的“四大名旦”。图为张瑞芳1959年在电影《万紫千红总是春》中的人物造型 )

( 舒绣文、张瑞芳、白杨、秦怡是抗战时期重庆话剧舞台上的“四大名旦”。图为张瑞芳1959年在电影《万紫千红总是春》中的人物造型 )

抗战爆发后不久,妈妈来到重庆。在那里她演了《棠棣之花》、《虎符》等很多话剧。那时有一种说法:舒绣文、张瑞芳、白杨、秦怡是话剧舞台的“四大名旦”。有人说,论漂亮,秦怡第一,论演技,舒绣文则是第一。

如果说早期妈妈还把演戏当成谋生手段的话,那么到了后期,她已经深深爱上了这一行。她也想了很多办法克服自己外形上的不足。妈妈是单眼皮,她自己想了一个土办法:每天睡觉前用胶水把自己的上眼皮粘接一个槽,说来简单,但其实既麻烦又痛苦,粘贴后闭眼睡觉也有困难,但是妈妈还是以极大的毅力克服了这些困难,久而久之,她竟然成了真的双眼皮。演《天国春秋》的洪宣娇时,妈妈觉得要演出这个女英雄的气势,身材不够高大,显不出英武之气。身高不到1.6米的妈妈先在里面穿上一双高跟鞋,再在外面穿一双男式长靴,穿着这两层鞋天天练走路,很快就在舞台上行走自如,观众看不出任何异常。

妈妈的遗物中,有一对紫红色的响板,多年来她一直珍藏在礼品盒里。这副响板是妈妈在1947年《一江春水向东流》演王丽珍的道具。妈妈有时还把它拿出来,套在手上,跳上几步。电影里的王丽珍是个交际花,有一段跳西班牙舞的镜头。西班牙舞节奏快、动作难度大,而那时妈妈已30多岁,导演蔡楚生原想找个替身。可是妈妈说:“我就不相信我自己学不会。”妈妈特地找了位白俄舞蹈家学习西班牙舞,早晚练功,所以响板已被汗水和手指浸磨得闪亮。在她看来,王丽珍这个人物一出场就要一下子抓住观众,就像京剧里的“亮相”,所以这段舞也非常有意义。这一番苦心的确也没有白费,她塑造的“抗战夫人”王丽珍成为中国电影的一个经典形象。

拍《一江春水向东流》那段时间,妈妈身边的人都觉得她像变了一个人,朋友聚会时她穿梭其间,甚至有些“轻佻”。大家告诉她这种感觉,她咯咯笑着说:“我在练王丽珍呢!”影片中有一个王丽珍跟着大商人干爹从上海坐汽车撤退,一个乱糟糟的地方从汽车中跳下的镜头,虽然一闪而过,但是妈妈认为这是王丽珍从学生堕落到交际花的第一个起点。她想通过这个动作表现王丽珍的得意,所以穿着高跟鞋,从又矮又窄的汽车门里跳出来钻进去,钻进去又跳出来,反复练习。妈妈的很多动作和语言处理都不是即兴、随意的,而是长时间反复揣摩人物内心之后的结果。“王丽珍”是妈妈表演艺术日臻成熟的标志。

重回舞台

1948年5月,妈妈和顾而已、孙道临、欧阳予倩等一批左派文艺工作者一起转移到了香港。妈妈在九龙买了别墅,外公也从上海被接到香港,香港的电影公司也争着和她签长期合同——妈妈本来可以在香港过着养尊处优的生活,但是当她接到周恩来邀请她到北平开第一届文代会的信息时,1949年5月4日从香港回到了大陆。开完文代会后,她要求参军,随四野南下一直到海南岛。新中国成立后,妈妈到上海电影制片厂工作。

在重庆时,因为条件差、气候潮湿,妈妈得了风湿性关节炎,后来又发展成了风湿性心脏病。1950年,妈妈发了一次比较严重的心脏病。后来时好时坏,发病的时候,气短得日夜不能平卧,一连几天坐着过夜。她身体状况不好,加之当时政工干部进入电影界,适合她的角色比较少,所以在上影厂的电影作品并不多。

但妈妈是个闲不住的人,她还是给自己找了很多事情做,很少有时间管家里的事情。那时我们在衡山路一幢公寓里租了两套房子,父母住一套,我和外公、保姆住一套。我放学回家,基本上见不到母亲,一起吃晚饭的时候都不是很多。

没有合适的电影给她拍,她就投入到译制片。妈妈每次拿到剧本后,都要把台词全部背下来,再去现场配音。那时候配音并没有现在这么好的条件,配音时,一块大屏幕在放电影,每个演员前面有个话筒,现场感更强。配《安娜·卡列尼娜》自杀的那场,我就在现场。最后,妈妈甚至完全把自己视为剧中的安娜,配完戏,自己几乎也要崩溃。而我长大后也渐渐理解,眷恋舞台的妈妈也把这种场景视为另一种舞台的表演。

那段时间,妈妈为《母亲》、《乡村女教师》等多部苏联电影配了音,这几部电影在当时也成为影响一代人的经典。演这几部电影的苏联著名女演员薇拉·马莉茨卡娅虽然听不懂中文,但觉得妈妈对人物把握得很好,她和我妈妈后来成了很好的朋友。

因为妈妈的带头,很多有成就的演员也开始参加配音,不仅给译制片组(注:上海电影译制片厂的前身)增加了实力,也迅速培养出一批译制片演员。有人由此称她是上海电影译制片的“开国元勋”之一。

妈妈的身体一直不好,拍电影很累,大家觉得舞台剧可能相对轻松一些。在周恩来总理建议下,1957年她从上海调到北京人民艺术剧院。妈妈在人艺演的第一场戏是吴祖光的《风雪夜归人》,主演已定,里面还剩下一个只有6句台词的角色没人演,当导演欧阳山尊找妈妈商量时,她一口答应下来。

那时我在戏校,经过一年的基本训练和学习,也开始排戏了,初次排戏我只被安排了一个群众角色,我心里很不是滋味,连剧本也没好好看,上台马马虎虎地对付了过去。妈妈看了我们的演出后,给了我一张当天晚上的戏剧,要我晚上去看她的演出。

那天晚上的剧是欧阳山尊导演的《带枪的人》,基本上男人戏,女角色不多。妈妈在里面演一个打字员,从开场就打字,一直打字到闭幕为止,一句台词都没有。可是,妈妈也并不是坐在那里机械地打字。当列宁出现在舞台上,她的打字机就发出很小的声音;当前面只有人物走动没有台词时,她的打字机就清晰地发出滴滴答答的声响,比较有节奏地配合了当场的主戏。

当时恰巧有一位保加利亚的戏剧家来看戏,他问导演欧阳山尊:“一直坐在舞台后方扮演女打字员的演员是谁?”导演答:“她是一位大演员,自愿来扮演这个小角色。”客人听后激动不已地说:“真是大演员扮演没有一句台词的角色吗?等于是‘活道具’,实在是不可思议!”大演员跑龙套,这在人艺内部也是轰动一时的新闻。

很多导演都知道妈妈身体不好,所以排练时,想让人代替一下,或者免去她弯腰曲背的动作,但妈妈却把每一次排练当成正式演出,一丝不苟。在话剧《伊索》里,有一场戏需要妈妈蹲着,手拿水壶向斜躺着的侍卫队长脚上浇水。因为动作和语言的节奏配合不好,妈妈就一直蹲在那儿排练,大家的注意力也在排戏上面,忘了她是个病人。导演陈顒走到妈妈身边时,听到她的心脏在怦怦急跳,才突然反应过来,赶紧喊了暂停,拿来一个小凳子让她坐下。但妈妈不肯,一直坚持这样排练,让导演和演员都特别感动。

其实很少有人注意到,在1957年重回舞台之前,妈妈几乎有整整10年的沉寂期。虽然妈妈从来没有跟我讲过这段时间她的内心感受,但以我对妈妈的理解,只有站在舞台上,她才会觉得自己的生命有意义。所以能重回舞台,对她来说是最幸福的事。而在此期间,她也相继出演了《骆驼祥子》里的虎妞、《关汉卿》里的朱帘秀、《伊索》里的克丽娅,《北京人》里的愫芳,创造了又一个艺术高峰。

现在很多演话剧的老演员还在称颂妈妈的台词功底。妈妈念台词时口齿清楚,咬字准确,无论多长、多快的台词,到她嘴里,抑扬顿挫,无不掷地有声地传到观众耳朵里。那时舞台上没有话筒,剧场条件也很简陋,但即使在舞台上说悄悄话,也能用气音吐给最后一排的观众。这个让很多人望尘莫及的绝活,其实也跟她在舞台多年的磨炼分不开。另外,在演每一个角色前,妈妈都做了大量的案头工作,她留下的剧本就像天书一样——她用不同颜色、不同符号,标注着对台词的不同处理,也蕴含着她对这个人物的理解。现在很少人下这样的苦功夫了,所以说妈妈的成功,也并不是偶然的。

在这些角色中,“虎妞”又是妈妈话剧生涯的顶峰之作。当时荀慧生带着家人去看戏,荀慧生本人就擅长演社会底层小儿女,他看到台上虎妞的一举一动,一言一语,在台下一直忍不住地笑,有时甚至高声大笑,抑制不住地叫好。我到同学家里玩,大人们都说:“虎妞的儿子来了!”争相来看我。我和妈妈一起出门都会被人围观,我不好意思,故意和她拉开距离。到公园里玩,认出她的游客要求合影,她都一一满足,一点架子都没有。

1958年国庆前夜,《骆驼祥子》在首都剧场首演获得极大成功。演出结束后,妈妈正在台上向观众谢幕,突然看见邓颖超走上舞台,微笑着说:“绣文,我们又来看你的话剧了。”“邓大姐!”妈妈惊呼着迎了上去。这时,妈妈身后那扇布景门开了,妈妈扭头一看,竟然是满面笑容的周总理。原来周伯伯为了给我妈妈一个意外,特意绕到布景后面,再突然从布景门里走出来。惊喜之下,摄影师留下了这难得的一个瞬间。

妈妈早年在重庆时,就和周恩来、邓颖超夫妇结下深厚情谊。他们之间还有一层关系不太为外界所知——外公舒子胄当年北上谋生时,曾在天津南开中学教过一段书,周恩来是他的学生之一。所以妈妈和总理之间,有一种朋友加亲人的感觉。而这一幕也是妈妈一生当中最幸福的回忆。

燃烧生命

从50年代开始,全国实行工资定级制度,当时全国电影界和话剧界只有4位被评为一级——白杨、赵丹、金焰和妈妈,人艺级别最高的女演员叶子只有文艺四级。妈妈知道后,非常不安,她多次向领导要求降低自己的工资级别,但上级不同意,她才作罢。

妈妈总是觉得自己要多做事情才对得起“一级演员”这个荣誉,所以虽然调到人艺的本意,是想让她多休息,但妈妈反倒更累了,很多现在看起来不起眼的小演出她也要参加。有一次,人艺要到丰台区巡演《骆驼祥子》,妈妈也报名要参加。这种演出需要早出晚归,耗费时间要比平时在首都剧场演出几乎多出一倍,而且吃饭、休息都保证不了。剧院决定全部场次都由虎妞B角的李婉芬去演,可是妈妈坚持要参加巡回演出。剧院又想专门用小汽车接送她去演出,被妈妈拒绝了。每次巡演完,她都累得坐在车里一句话也不想说。

因为过度疲劳,妈妈的心脏病复发而且进一步恶化。我们家住在二楼,每次妈妈回家,要先在楼下喊我,我听到后赶紧跑下来,从后面推着她一级一级地往上走,走几步,她要歇一下,喘一喘。周总理和邓颖超非常关心妈妈的身体,总理跟人艺的领导说:“要保护好舒绣文。”一般的角色,只有A、B两角,但人艺破例为“虎妞”设了A、B、C三角,就是怕她身体出状况。

1961年的冬天,妈妈再次病倒了。一天晚上,我和妈妈已经躺下了,突然听到一阵敲门声,我满怀疑虑地打开门,眼前站着的竟然是周总理,他的黑色大衣和头发上,还带着未融化的雪花。原来周总理在北京饭店陪客人跳舞,听说妈妈身体不好,临时决定到人艺宿舍来探望。周伯伯关切地询问妈妈的病情,非常严肃地叮嘱我说:“你的妈妈是文艺界的老前辈,是国家的财富,你一定要让她好好休息,不要让她生气。”第二天上午,邓颖超还带了一些治疗心脏病的药物、几根黄瓜和其他一些营养品到我家。那些药是周伯伯自己治疗心脏病的药,黄瓜是邓颖超和警卫员一起种的。邓妈妈还送了两斤黄豆,妈妈舍不得吃,每天拿出来看好一会儿,再摆好放在那儿。

1962年的冬天,妈妈坚持演完《骆驼祥子》的最后一幕,当幕布拉上时,体力不支的她一下子晕倒在台上。人艺的叔叔阿姨们把她抬上担架,用急救车送到阜外医院。妈妈的病又引起周总理和邓妈妈的牵挂,不仅周总理打来电话询问病情,邓妈妈还委托秘书来医院看望妈妈。邓妈妈还写了一封亲笔信:“亲爱的舒绣文同志,我是多么地惦记你和想念你啊,我曾几次起心要去看你,可是因为忙,至今尚没能如愿。现特托张元同志去看看你,愿你早日痊愈。紧紧握你的手。”妈妈是个在生活中不爱落泪的人,可是这一次她禁不住哭出了声……

这么多年来,每当我回忆起母亲,第一个浮现出来的就是一个病人的形象——到了后来,妈妈身体非常虚弱,人很瘦,说一句话得喘上好几分钟,晚上也不能平躺下睡觉,不停咳嗽,处处需要我来照顾她,一年有半年在医院里。那时候的生活就是剧院—医院。

自从妈妈在舞台上晕倒后,只要有她的演出,我就会在场边看着她,生怕她再出什么意外。但妈妈还是待不住,她太热爱这个事业了,很多事情都是她自己找的。话剧演不了,她还去演活报剧;活报剧演不了,她又去诗朗诵。她还开台词课,到不了剧院,就在家里教,看到有的学员袜子破了,她还给人家买袜子。她又到电台播长篇小说《苦菜花》和《迎春花》。对这个工作,妈妈也没有丝毫的放松,总是反复读好多遍,直到几乎能背下来,然后分析不同的人物和场景,再在家里“预演”一遍,我是她的第一个听众。

作为一级演员,妈妈的工资有300多块钱,家里又只有我一个儿子,生活条件应该很好,但我从小到大,丝毫没有觉得有任何优越他人之处。妈妈和我都爱吃橘子,每次吃完橘子,妈妈都要把橘子皮攒起来,放在窗台晒干,存到两三斤时就让我拿到药铺去卖。我觉得难堪不好意思去,她很生气地瞪了我一眼,抱着橘子皮要自己去卖。那时她常喝中药,煎中药的药篦子存得多了,她就把上面的那块小纱布撕下来,缝在一起,洗干净,攒到几十块后,把小纱布缝成一块尺把宽的,当笼屉布用,我一直觉得妈妈太小气。

可是妈妈对待别人却很大方。剧院里的人,只要谁家里有困难,她都去热心地帮助别人,同事有求于她时,她就把存折交给对方,让他们自己到银行去取,所以人艺称她这里是“第二财务室”:“舒大姐是我们剧院第二财务科,借钱不用领导批,不用写条子,不用摆出许多理由。”连传达室的老张家里有困难,她也要出面去帮。1965年,妈妈把她的一部分积蓄作为党费交了出来;后来,妈妈每个月只领40块钱的工资;1969年,她打了个报告,要求把她所有的钱,一共8万多元,全部交了党费。等她去世后,家里真的是一分钱都没有。

孤独的心

到了北京一年后,妈妈与爸爸的婚姻关系也解体了。

我的父亲叫吴绍苇,是山东人。吴家是当地一个大家族,做钱庄生意,父亲是吴家唯一的儿子。当时父亲在重庆上大学,学校经常组织话剧演出,会邀请话剧界人士到校内做指导,父亲是个活跃分子,与应云卫导演这些人都很熟,也是由这些人介绍和母亲相识的。父亲毕业后也在重庆开钱庄,算是个商人。

现在看起来,父亲对母亲应该是一种迷恋与崇拜兼而有之的感情。母亲的演出,他每次都会去看,而母亲对待这段感情,理性的成分可能更多一些。她当时年纪也不小了,之前又有过几次不如意的感情经历。父亲家境好,人又很可靠,从世俗的眼光看,他们算是身份相当,电影界的朋友也看好这段婚姻,他们的婚姻生活也很平静。我也没有两人剧烈争吵的记忆,只是偶尔有那么一两次的小争执。但是吴家是传统的一个大家族,对母亲一直不太接受。他们也不怎么来往,所以我自小到大,对吴家也没什么印象。这算是他们婚姻的一个小阴影吧。

新中国成立后,爸爸在上影厂做制片主任,上影厂早期的很多电影都是爸爸当的制片。我记得我曾问过爸爸:“什么叫制片?”爸爸半开玩笑地回答:“制片就是导演说这一场景需要500个演员,制片说不成,只能有300个。”新中国成立前的制片主任是资方老板,而后来的制片主任已经变成了打杂的。

1957年,母亲要调到北京人艺时,父亲说上影厂的工作离不开,得在上海待一年后再说,可是他们在第二年就离婚了。母亲去世之后,我到上海问父亲:“你们当年为什么离婚?”父亲说:“你妈妈的政治地位越来越高,我觉得我得仰头看她了,我越来越累……”

的确,母亲到了北京后,身份发生了很微妙的变化。她很快入了党——此前,她在上影厂也一直要求入党,但不知为什么,在上海迟迟没有解决。其后,又当上了全国人大代表、政协委员,又在文联、剧协、妇联、友协有了一大堆头衔。父亲的家庭出身不好,在那个时代注定没什么前途,而他本人又是不太张扬的人,所以两人差距越来越大,分手也成为必然。

母亲好强,政治上很革命,父亲的性格与母亲相反,他性格温和、不爱表达,也是很循规蹈矩的一个人。他们在一起时,母亲很忙,家里的事情都是父亲在操持。与母亲离婚后,他又再婚,过着平平淡淡的生活,1977年去世。

妈妈是个敢爱敢恨的人。我很少见她掉眼泪,她也不会轻易地把内心世界展露给别人。此后,人艺的那些老人也曾热心地为妈妈张罗,希望她能找到一个好的归宿,虽然方方面面关心她的人不少,但是那时的妈妈太耀眼了,很难找到一个合适的人。从妈妈十几岁起,她就扮演照顾别人的角色,自己却没有一个可以卸下重负、让自己得到栖息的一方天地。在外人面前,她还是那个热心侠义的“大姐”,可是没有人能看见她内心的伤,她把所有的痛都留给了自己,这也是我现在每每想起来最心痛之处……

最后的岁月

对于妈妈的风湿性心脏,当时医学上也没有什么好办法。医生说不让她吃盐,她就坚持不吃,以至于后来头发全白了;医院每天发一小瓶无盐酱油,也就100毫升。每次她都把无盐酱油当成酒一样,慢慢品尝它的滋味。

一般人很难理解,坚持不吃盐也需要极大的意志力。而妈妈之所以这样做,并不是为了保命,而只是想早日能回到她热爱的舞台上。

1964年,听说上海华东医院可以进行这种手术,妈妈坚持要去,但手术的把握并不是很大。在总理的过问下,妈妈还是如期到上海进行了大手术,而手术那天也的确遇到了危险,心脏打开后大出血,主刀的老专家吓得呆在手术台上不知如何是好,在他旁边的年轻的助手,手套都没来得及戴,直接把双手泡在消毒水里,紧急上台给缝上了,救了妈妈一条命。

回到北京后,妈妈的身体有了起色,呼吸不太短促,上楼梯也不需要我在后面推她,甚至后来还能骑自行车上街了。她自己也很高兴,逢人就说,医生告诉她,如果注意保养,再工作10年20年没问题。

可惜不久,“文革”就开始了。妈妈首当其冲,成了第一批受害者,她被扣上“历史反革命”、“国民党特务”好几个罪名。那时弄不清人艺有多少群众组织,只是每天都看到一些新面孔来逼着她写认罪书,写了一份又一份,不知重复写了多少遍。批斗她时,这个组织还没结束,那个组织又来揪斗。

妈妈成为被批斗的靶子,主要原因有两个:一是她早年曾与江青一起登台演过《大雷雨》,那时各种“革命组织”一片混乱,目的也各异,但都希望妈妈能亲口说出“蓝苹”这个名字,妈妈说与不说,都是更大的灾难,所以她只能以沉默应对。另一重因素,大家都知道妈妈和总理夫妇的友谊,很多专案组也是想从她那里找到不利于总理的材料,妈妈很清楚这一点,无论“造反派”扇她耳光还是拳打脚踢,妈妈都只字不提。回到家里,她把与周伯伯的那张合影,悄悄藏在毛主席相片的背后,没有人敢动“伟大领袖”的照片,照片也就保护下来。

在这样的身心摧残下,妈妈的身体彻底垮了。她很快肝硬化了,两条腿肿得发亮,脚也穿不上鞋了,想躺一会儿也躺不下去,只能坐着。但是她每天还要挣扎着参加“学习”。我们住史家胡同56号,走到人艺这一点路她都已经走不了,只能摸着墙壁一步一步往前挪,500米的路要走1小时。

有一天,我雇了一辆三轮车把她送到人艺,被“造反派”看见了,把妈妈打了一顿后,又给她加了条“骑在劳动人民的头上作威作福”的罪状。那天晚上,我见妈妈一直没有回来,就悄悄地出门去找,结果在路上看见她正艰难地往回爬……1968年冬的一天,妈妈被叫到外面替“造反派”刷大字报,她再一次晕倒在寒冷的街头,手里还死死地握着糨糊桶和一把掉了毛的扫帚……

不久,我被打成“狗崽子”,被赶到农村改造,妈妈的身边一个亲人也没有。在一次“学习班”上,她又发了病,还是欧阳山尊用三轮平板车推她进了医院。可是在医院的日子也不好过,当时同仁医院里也是两派斗争激烈,一片混乱。妈妈住在大病房里,打铃没人理,给她看病的老医生也被揪斗。妈妈时常排不出尿来,肚子肿得很大,只能坐着,小腿也胀得裂开流水,抹上的龙胆紫和着渗出来的液体流到地上,染成一片紫色,来看望她的欧阳山尊叔叔不禁泪流满面。

但是在医院,仍然有人艺的“造反派”来找她写交待材料。有一次,他们把已经不能走路的妈妈架到小会议室,让她写周总理的材料,妈妈不写,也不说话,被打了几个耳光。等“造反派”离开时,妈妈已经瘫倒在地……

在最难熬的那些日子,我曾不止一次地跟母亲说:“给总理打个电话吧!”但妈妈坚决反对,她认为自己被误解了,总是说:“总有水落石出的一天,我是革命的,一颗红心为革命。”在她看来,在群众运动中发生这样的事情,她能理解,能接受。

1969年春节前的一天下午,一大群男男女女突然出现在医院。其中一位是军代表,他跟妈妈说:“你解放了!”妈妈听到后,第一个反应是摸着毛主席的像,呜呜地哭着,交出了全部和周伯伯、毛主席的合影照片以及来往信件,之后又突然大笑起来,这场面让旁边的很多人都掉了眼泪……

不久,我所在的农场给了我一天假,我去医院探望妈妈,她已经瘦得不成样子,但见到我精神特别好。我把她从椅子上抱起来,在屋子里转了一圈再把她放到床上,她高兴得不得了。可惜,这是我和妈妈的最后一面。

以往每次妈妈进了医院后,我就盼着开春,春天来了,就意味着她又熬过了一年。可是1969年3月,北京的春天刚刚到来的时候,妈妈却再也没撑下去。我接到电报后从农场赶到医院时,她的床已经空空荡荡……医生说妈妈最后的样子不太好看,不让我见最后一面。妈妈是一个人孤零零地走的,身边一个人都没有。

妈妈去世后,我第一次看到了她在“文革”期间被迫写的很多“交待材料”,我也很意外地发现,关于我的身世,还有一个巨大的秘密:妈妈并不是我的生母。

妈妈身体不好,始终不能生育。我的生母和她是很好的朋友。生母之前已经有了4个孩子,发现怀了我之后,不想要,但母亲劝阻了她。我是1948年在上海出生的,生下6天后,妈妈就把我抱回家,请了个奶妈来喂养我。我总是哭,妈妈演戏回来,就抱着我坐有轨电车,坐着坐着我就不哭了。

小时候,我是在上影厂的家属院里长大的。有时候小朋友们打起架来,他们会说:“你不是你妈妈亲生的!”我不解,回家问妈妈,妈妈总是淡淡地说了一句:“你不是我亲生的,难道还是从石头缝里蹦出来的?”便打消了我的疑虑。

“文革”期间,妈妈头上有好几条罪名,我多少也对她有过怀疑。后来听我姨说,妈妈心里也很痛苦。因为我们之间的事情,她没有办法和我张口讲。她跟我姨说:这么多年,我们母与子,不就是差了怀了10个月的这一个过程吗?她对我的爱,是毫无保留的。

知道了这个秘密后,我对妈妈的爱没有丝毫减弱,相反,更增加了我对她的爱和怀念。在妈妈生命后期,我们母子俩相依为命的感觉更加强烈。她的病友后来告诉我,妈妈去世前的那个晚上,突然坐起来大喊“兆元!兆元!”——她生命的最后一刻,想的还是我。

我时常觉得,妈妈,就是为舞台而生的,为此,她耗尽了自己的心血,所以才活了短短的54岁。她一生都在演好每一个角色,而演得最好的,就是一个大大的“人”。■ 而生舒绣文父亲母亲舞台骆驼祥子戏剧话剧