青春咖啡馆

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

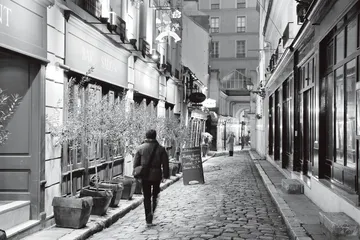

( 孔岱咖啡馆坐落于巴黎的奥黛翁街区 )

( 孔岱咖啡馆坐落于巴黎的奥黛翁街区 )

聚在左岸那间叫做孔岱的咖啡馆里的,是一群被老板娘形容为“流浪狗”的年轻人,四处漂泊,居无定所,放荡不羁,过着今朝有酒今朝醉的日子。围绕一个年轻妩媚的顾客露姬的虚虚实实的信息形成一个“露姬之谜”,成为贯穿小说的悬念。她从哪里来?有怎样的故事?4个叙述者粉墨登场,拼接起她的人生。第一个叙述者是高等矿业学院的学生,他让读者了解了露姬的魅力和习性,并对她产生更多的好奇。第二个叙述者是个私家侦探,露姬的丈夫委托他寻找妻子,侦探的工作的确颇有效率,但最后放弃了向她丈夫提供露姬的关键线索。第三个叙述者是露姬本人,在她的叙述中,读者可以发现她为什么总想逃离家庭,部分地回答了大学生和私人侦探感到不解的问题。第四个叙述者是露姬的情人,他们在一个神秘学家的聚会上相识相爱,露姬抛下丈夫和他住到一起,尽管他们有很多美妙的回忆,但经济和道德的压力让他们始终有种不安全感。

第三部分是这本书的关键,露姬提到她少女时代认识的两个朋友,他们的作用是为露姬提供作者所认为的可能达到彼岸的方法:1.女友给她提供一种叫做“雪”的毒品,用过之后,便不再感到恐惧。2.一位是书店老板,专卖科幻和天文书籍,送了一本《无限之旅》给露姬,以及神秘学家推荐她看的《消失的地平线》(英/詹姆斯·希尔顿著,讲雪域神秘圣地香格里拉的冒险小说),从潜意识层面揭示了露姬想和现实划清界限。除此之外,现实中所讲的爱情和幸福观都帮不到露姬,最终作者让她到达彼岸(或者没有到),却是选取了最极端的方式。

小说原名直译是《在挥霍掉了青春的咖啡馆》,作者开篇引用法国情境主义哲学家居易·德波拍摄的电影《我们一起游荡在夜的黑暗中,然后被烈火吞噬》中的独白:“在真实生活之旅的中途,我们被一缕绵长的愁绪包围,在挥霍青春的咖啡馆里,愁绪从那么多戏谑的和伤感的话语中流露出来。”表明了他的哲学立场。德波的《景观社会》出版于1965年,与小说发生的时间相差不远。情境主义者认为,在被商品和景观统治的社会,创造精神和梦想失去了栖居地,人生活在这样的环境中会窒息,所以他们主张用创造生活代替被动生活,呼吁毫无约束地生活,并进行人生的漂移。德波在《飘移理论》中认为,“漂移”是对物化的城市生活和建筑空间的否定。情境主义者认为工作和上学都是束缚人性的,他们放下各种社会关系,在欧洲各大城市和乡村开始漂移的生活实践,他们的思想对当年的知识分子和大学生影响很大。这部作品中的人物恰似以这种规律生活着,读者也就能理解为什么矿业大学的学生想对其他顾客隐瞒他的学生身份。

莫迪亚诺擅长使用象征手法。小说开篇写露姬的出场:“那家咖啡馆有两道门,她总是从最窄的那扇门进出,那扇门人称黑暗之门。”“在西方文学中,‘窄门’有特别的含义。”译者金龙格告诉本刊记者,“它可以代表进入天堂的门。《新约马太福音》中,耶稣说:‘你们要进窄门。因为引到灭亡,那门是宽的,路是大的,进去的人也多。引到永生,那门是窄的,路是小的,找着的人也少。’但作者也提到那是‘黑暗之门’,代表地狱之门。这黑暗和单纯的露姬形成了反差。”露姬(Louki)从词源看来自拉丁语的“Lux”,代表着光明,显示的是作品人物对光明的向往和追寻。在一个雨天,孔岱咖啡馆的一个常客莫里斯·拉法艾尔送露姬回家,露姬说她住在蒙巴纳斯公墓的另一头,拉法艾尔说:“那么,您住在地狱的边境喽?”小说结尾,露姬的纵身一跳,到底是去了天堂,还是去了地狱的边境呢?“从小说开头知道,作者并不打算给出一个清晰的答案,给读者留下咀嚼的余地,也是他的表现力所在。”金龙格说。

法国作家纪德有部小说就叫《窄门》,写的是20世纪第一个十年之初的事。其中的女主人公阿丽莎和大多数女人一样,有着某种共识——认为她们幻想中的幸福才是最好的幸福,只不过阿丽莎和露姬更深入一步,她把幻想中的幸福视作自己必然的归宿。和阿丽莎的自我压抑以及某种如圣女般的奉献不同,整整60年后时代变了,露姬有了更多自主权,她只在意自己的感受,但仍然郁郁寡欢,因为幻想和现实始终存在落差,使得进入幸福生活的门对她们来说就是一道窄门。两位作者都写到她们的成长经历,既可以看做是批判现实,也可以从心理学角度理解,阴暗的童年记忆造成她们头也不回地进入幸福感知的误区。阿丽莎太多顾及周围人的感受,陶醉在自我委屈中,露姬则发明了一个自我形象——学习东方语言的大学生,在这个标签糊成的外壳下,更加焦虑、惶恐、徘徊。书中的一个人物不断发问:“您找到您的幸福了吗?”发人深省。文学世界创作出“幸福在哪里”、“爱情恒久远”之类的概念,而莫迪亚诺的文学世界则告诉你:“你要真信了那些鬼话,就去死好了。”但是除了露姬式的悲剧命运,这样的问题到底有没有解呢?恐怕在小说中我们找不到答案。无论东方还是西方的宗教都在教导人戒贪嗔痴,也是教人“随缘”——接受事情本来的面貌。倔强的露姬的青春虚度了吗?作者似乎并不这么认为,通过那个不愿意宣布露姬新住址的侦探和在她去世后在街上仿佛听见她的声音的情人,作者对露姬给予了深厚的同情。

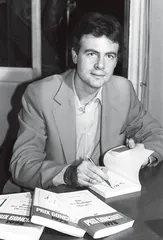

( 莫迪亚诺 )

( 莫迪亚诺 )

莫迪亚诺最著名的作品是他在1978年发表的《暗铺街》,一个巴黎占领期间的失忆侦探通过一个个片段和调查记录回忆自己到底是谁,以及与他的女友逃离法国边境时到底发生了什么。他笔下的人物几乎都是像幽灵一样,到处游走,没有根基,对自己的身份发生困惑。在他的第一部小说《星形广场》中就发出“生活像场梦游”之类的感叹。这可能和他自己的复杂成长经历有关。

今年5月莫迪亚诺刚刚获得杜卡(DUCA)基金会的大奖,表彰他对“法国复杂现实的透彻觉察”。特别是他的作品在反映占领时期犹太人的生存现实中所做的贡献,博尔赫斯和米兰·昆德拉都曾经获得过这项奖。无论是莫迪亚诺的第一部作品《星形广场》还是1997年的小说《多拉·布鲁德尔》——根据1941年报纸上刊登的一则通缉一个逃跑的犹太小女孩(后来她被送入奥斯维辛)的告令所创作,莫迪亚诺也很关注犹太人的身份和生存境况,最近出版的《莫迪亚诺或断断续续的记忆》是一本关于他的作品的评论集,有评论家指出,他和其他法国犹太裔作家最大的不同是,他始终在和他的道德败坏的父亲对抗,使得他给文学史上的“反反犹主义”提供了一个特别的角度。

( 《青春咖啡馆》(中文版) )

( 《青春咖啡馆》(中文版) )

莫迪亚诺生于1945年,父亲是一个意大利裔的犹太商人,母亲是比利时演员,他们在巴黎占领期间相遇。有很多年,莫迪亚诺都在试图驱散父亲留给他的阴影——一个在占领期间为了避免被盖世太保驱逐而和臭名昭著的莫里斯·萨奇合作的不法商人。莫里斯·萨奇是一个犹太裔作家,在占领期间,通过帮助犹太人“逃到非占领区”而大赚不义之财,问题是传说萨奇也和盖世太保合作。莫迪亚诺由母亲独自抚养长大,他的小哥哥曾经是他最好的朋友,但是在10岁时病故。莫迪亚诺后来上了著名的巴黎亨利四世中学,教他几何的老师是他母亲的朋友拉蒙·昆努——《扎姬在地铁里》的作者。在昆努的帮助下,1967年莫迪亚诺顺利地进入文学界,他把自己从1967〜1982年发表的所有作品都提献给了哥哥。

莫迪亚诺经常把生活中的一些真实情况混入他的小说中,莫迪亚诺在接受采访中说,露姬的原型来自于他八九岁时带他的保姆的一个自杀的女友。那个保姆是学美术的学生,经常带他去奇奇怪怪的酒吧,见到“和花神咖啡馆里的顾客不太一样的人”。莫迪亚诺少年时期,他的母亲在拉封丹剧场演出,他从此熟悉了巴黎第九区和第十八区,也是在《青春咖啡馆》中频频出现的区域。“我去了很多孩子不该去的地方,那些街区让我感到恐惧,那种冲击非常强烈,我在这本书就表达了这种冲击。”莫迪亚诺说起他的写作方式时说,“我一想到什么人,就必须把他放到一条街一栋房子里,地址的精确并非服务于一部过于现实的小说,而是为了引发联想。”金龙格有此评价说:“莫迪亚诺具有一定的历史真实性,但他接近历史的态度不像写历史小说,他用文字对他那代人的集体记忆做了如实的记录,这也使得他的小说富有历史的厚重感。”■ 青春咖啡馆