少林寺:由武功生发的自我重建

作者:王恺(文 / 王恺)

( 武僧团教头延奥 )

( 武僧团教头延奥 )

封闭的传统武功

武僧团的教头延奥最后一次和外人交手,已经是3年前的事情了。而再之前的一次交手,更是在7年前。记忆这么清晰,并非因为交手机会少,纯粹是因为他在两次交手中轻易胜利,3年前的这次,甚至对手在一丈外就近不了身了。不过,他并不愿意提起这些。

和延奥的谈话,约在少林寺特有的紧那罗王殿外,这是少林寺供奉的少林功夫护法之神,为一般寺庙所无。传说“紧那罗王”就是明代一位在某个危急时刻解救了少林寺厨房的老火工,一直偷偷习武,被后世奉为神灵。

可是现在少林寺已经不存在那种偷练武功之人了。功夫高强者,被请入武僧团当教头。武僧团不设总教头,几个教练都强调:本寺没有绝对的武功第一。延奥说:有时可能你胜过了别人,别人也可能胜过了你,你能说谁是第一呢?人生境界也就是功夫的境界,到了高境界,功夫才会进入到随心所欲的自然状态,达到无物无我之境。

为了类似原因,少林寺的武僧们不参加任何武术比赛,更不参加什么电视擂台比武,拒绝了竞技和比赛。在他们看来,外界搞的是“武术”,不是他们所修炼的“功夫”。

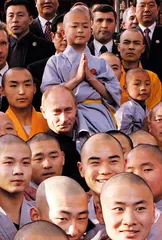

( 2006年3月,普京访问少林寺,观看武僧表演后与僧人们合影 )

( 2006年3月,普京访问少林寺,观看武僧表演后与僧人们合影 )

如果穿着阔大的僧服,一点都看不出延奥有功夫在身,只是觉得47岁的他非常年轻。后来他身穿短打拍照的时候,才惊奇地发现,他的胳膊,是一般人的两个粗。延奥很欣然,看不出功夫才说明自己有了真功夫,不像十几年前走出寺庙的时候,经常有人来主动挑衅他。

上世纪80年代,那部著名的电影《少林寺》的放映,激发了全国各地的人前来少林寺学习武术的热情,延奥就是其中一位。这是少林寺的功夫还在周边乡村流行的年代,延奥向村里的老拳师学武术。1993年是延奥接触少林寺内功的年份,他本来的师傅80多岁了,功夫和医学兼通,包括修炼《易筋经》的法门,可是到了一定时候,还是劝说延奥入寺修行,因为他已无法提高延奥武功的境界。他告诉延奥,“不修炼正宗的功夫,你永远是个蛮汉而已”。

( 武僧团教头延庄 )

( 武僧团教头延庄 )

延奥于是就带着练武功的目的加入了少林寺武僧团,可是他立刻发现,自己在寺庙外练习的武功,和寺庙内的学习很不一样。他说,“最大的区别,外面的仅仅是技术,里面的才是功夫”。

不像外人所想象的神秘,少林寺《易筋经》的学习并不是封闭的,延奥进入寺庙,和几个师傅学习过《易筋经》。“修行全在各人。”寺庙里还有得了胰腺癌的僧侣学习《易筋经》的,在北京被医院拒绝收治的人,回寺庙修炼了几年,现在还活着而且被请到香港特区、欧洲教养生。

( 永乾和尚和他收养的弃婴壮壮 )

( 永乾和尚和他收养的弃婴壮壮 )

也就是那一年,延奥礼释永信为师皈依佛教,不过,寺庙里后来的僧侣,全是礼释永信为师皈依、出家。修行,还是各自的事情。延奥说自己的进步,全在于默默地练习内功。“少林寺内功心法很多,像外界说的铁砂掌、金钟罩其实都是不同的修炼方式,每个人的进境不同而已。”到最后,“修炼成了自我的东西,而且,光练武功不行,一定要修禅,才能进步”。

他说,7年前有一次,他在寺外开武校的俗家师弟请他出去,说是有个外地来的师傅很厉害,也是练习的传统少林功夫。“我也用小洪拳,和他同样的拳法,两次打败了他,而且,两次是同一个招术。”说得很轻描淡写。

( 正在点穴推拿的行真和尚 )

( 正在点穴推拿的行真和尚 )

5年前,也是师弟带一位拳师慕名前来交手,却之不过,只好见面。“对方是个山东拳师,喜欢用手顶住对方的手,双方近距离交战。我对他说,近距离交手出手见伤,还是隔开距离吧。”结果隔离了一丈远,延奥从体内发出一声大“哼”,用了俗称“狮吼功”的招术,还没动手,对方不战而退。

听起来很神奇。可是在普京来少林的时候,少林寺指定延奥在后大殿为他演练“心意把”,这是一套少林传统功法,表演过程中,延奥不由自主会发出吼声,明代大殿里的回响震耳欲聋。延奥说,表演结束,普京给他鞠了一躬。延奥解释,普京练习的是俄罗斯的传统摔跤,注重实力,他不会觉得那些华丽的武术动作好看,倒是传统功夫比较吸引他。

( 少林药局中药房内的药材柜 )

( 少林药局中药房内的药材柜 )

就这样,进寺庙17年,延奥由最普通的武僧团表演成员,开始变成常驻僧侣,受戒出家,现在,已经成为少林寺传统功夫的代言人之一。

这么些年,从武僧团走出去的高手层出不穷,有被公安机关请去当武术教练的,也有去国外开武行的,还有一对传奇的兄弟,一个叫延虎,一个叫延豹,先是被特招进了武警某部队任教,后来自己在深圳开了一家很成功的保健器材公司。可这些“外面的成功”,在延奥看来,代表不了少林寺,绝对不是武僧团团员们的目标。他说,凡是还俗了的武僧,“在世俗上取得成功,挺好,可是也挺可惜的,武功的修为,也到此为止了”。

他说,传统的少林功夫,只能在寺庙里得之。“少林寺讲究禅武合一,在我修行中看来,不仅是合一,禅武就是一体的,这也是我越到后面越不与人交手的原因。练习武功不是为了战胜谁,而是为了自己修行。”与延奥类似,武僧团的两位教头,几乎都标榜自己多年来不与外人交手的事实。

在释永信的说法中,也找到了类似的说辞:“武僧团的创立,就是为了传承少林功夫的,所以,进我们武僧团的孩子,学习的全部是传统的少林套路,和国家现在的武术比赛的套路完全是两个系统。”当然,你要是学习到了一定时候,想离开也自便,因为武僧团还有另外一个功能:“学武的孩子本来家庭都穷困,来这里学到一技之长,出去至少能有饭吃。”

少林寺外的武校的门口,挂着的是有几名学生参加国家级武术比赛得奖的条幅,可是,少林寺的功夫,越到最后越是自己的修行。

不与人交手,少林寺的武功如何展示?武僧团凭借什么吸引新人才来习武?

武功的延展方式

事实上,武功在现代社会都缺乏印证——同样是90年代进寺庙学习武功的武僧团延庄教头把现在的武功分成了几类,本来就有各自的表现方式:电影里展示的是挂了绳索,仅供拍摄的武功;自己师兄在公安机关里教授的是实战的武功;可凡是进了少林寺武僧团的,学的就是最传统的武功:“不按国家比赛规则,不受约束。照理说这种功夫最有攻击能力,可是另一方面,禅武合一又要求我们的功夫不去注重输赢。所以,我们武僧团慢慢摸索出一套最严格的舞台表演功夫,这种功夫,只有会看的人才能看出门道。”

走这种武功的路子,也源自释永信的规定:“少林武术是为了修禅而存在的,不是为了竞技。修禅才是少林的核心。”延庄说,方丈的规定,一方面是为了修行;另一方面,是为了把真正的少林寺武僧团与冒名者区分开来。

少林武僧团从开始到现在,一直遭遇竞争。“最初时候,我们设计的节目也没什么特点。”

那是武僧团初出江湖的阶段。表演的项目还有撞石头、对刀枪等传统江湖卖把式的办法,表演地点,也局限在郑州、海南等地。延庄还记得,有一次一个师弟带领僧团上台表演,对方准备的石头不对,换了几个人去撞都没撞断,最后师弟憋足了劲头,运一口气,硬生生把那块十几厘米厚的大石板撞开了。他说:“这不值得骄傲。少林功夫肯定不是通过撞厚石板来体现的。”

与延奥一样,满面大胡子的延庄也是在外界习武遇到困境的时候,才进入少林寺武僧团的。“我也是80年代开始习武,有阵子开武校收学生。可是突然不明白怎么遇到瓶颈了,自己的学生都当了全国冠军,也有亚运会冠军的,我却毫无进步。”在这种情况下,他进入少林寺学习功夫,练了很长一段时间才明白,最好的功夫,是“大象无形”。

“我们无论是武僧团的成员,还是教学方式,慢慢地全部与外界区分开了。”这种转变,2000年后完全定型。延庄说,武僧团从招收学员开始就不一样:“我们招进来的孩子不满18岁的暂时不能出家,可是也按照佛门清规进行约束,还要诵经,甚至也需要清晨5点起床早课。等到18岁再让他们自己决定,是出家,还是还俗。出家的就要接受沙弥十方戒。”

在延庄和延奥看来,武僧团学习的少林功夫,注重原汁原味,虽然不与人交手,可是要求有“杀机”。延庄解释,外人听到“杀机”会误会,其实这是指内在的爆发力和速度感。这种内在功夫,很多是通过禅修才达到的,“年纪小的成员,不能练习《易筋经》那样高深的内功,可是打坐这种基本的禅修一定要做”。

这样培训出来的成员,能适应不同的表演要求,武僧团的成熟,代表着少林寺的武功由民间转向庙堂的时代开始。武僧团分为4个队,我们到的时候,其中的3个成人队都外出表演了,一个在世博会,两个在海外。“在世博会的那个队注重表演的是传统套路,一招一式的变化多端;而去非洲那个队突出的是力量感,这些节目虽然请人编排过,可是核心还是他们一拳出击时展现的力量和速度。”

延庄任教头的是预备队,初次接触,立刻就能看出与外界武校的不同——延庄并不站起身示范,可是这些十几岁的孩子们还是很专注,动作简朴,毫无武术比赛中常见的跳起伏低的炫耀性动作。但是在出拳的时候,空旷的大厅里能听得见出拳带起的风声。“力量在内,而不是表面上的好看。”延庄说,“这就是在传承老佛爷的香火。”

训练结束的孩子纷纷走到延庄身边问好,有的把手中的伞拿给他用,有的向他请假下山,眼神也由刚刚的凌厉,瞬间就转为了温顺。气质上和外界武校迥异,延庄说这就是“禅武合一”的结果。

方丈的解释是:寺院里清规戒律甚多,可是仔细想来,这些戒律,首先是教会这些孩子怎么做人。“能进来的就是缘分。”所以,就算是没受戒就还俗的团员,修炼的也不是外面武校那些“没有信仰的武术”,看上去自然和外面的武校学生两样。

武僧团的赢利并不多。延庄说:这次去世博会的那个队伍,尽管有文化部补贴和河南地方政府的补贴,可是还是有几百万元的缺口。在某种程度上,不赢利的缺憾,被荣誉感所弥补了。“少林寺的武僧团和外界的武僧团出国访问的级别是不一样的,我们去俄罗斯,被普京总统带着参观克里姆林宫,还亲自招待我们吃午饭。”

武僧团的表演和出国访问,是少林寺武功目前被外界所接触的唯一方式,而这种方式的好处是:给少林带来了更多的名气和资源。

很多外界武校的孩子,因为少林寺的武僧团能出国,所以觉得是一个好机会。方丈的4个侍者之一、20岁的延战就是这样入寺的。他从小在少林寺周围的武校学习传统的少林功夫,一次武僧团招收新人。“17岁的时候,我考上了武僧团。”18岁的时候,一年的寺院生活,就转变了他的人生,“我转为常驻,出家受戒,不愿再做武僧,而去帮助老师傅卖书”。在少林寺里,出家的僧侣对自己想做的事情有选择权,并不靠分配。大概是自己卖书的认真精神被方丈看在眼中了,卖书一年后,在一次全体会议上,毫无预兆地,他被方丈宣布为自己的侍者。“我的前任,去少林寺的下院做执事了。”同受戒的师兄弟们于是纷纷恭喜他。

不过这种前途,并不是这个职位为大家所看重的原因。在少林寺,侍者的位置距离方丈最近,“可以学习到很多东西”。延战现在的工作,虽然只是每天为方丈去斋堂端饭,并且在方丈室门外带领客人,不过他很感自豪。

至今,少林寺很大的吸引力还是来自于武功,每在寺中碰见一僧侣,最初都由于学武的机缘前来,这就保证了少林寺的武僧团不缺乏后继者,武僧团多达200多人,比起同等规模寺庙的僧人要多,这些学武出身的僧众,正是少林寺自我重建的基础。

老班首和新监院

少林寺的班首,很例外的不是学习武术出身。

汉传佛教寺院管理规定,寺院应该有班首和执事,班首多选择年纪大的僧人,大的寺庙有“四大班首”。有人开玩笑说“班首”就像“顾问委员会”。

当少林寺班首永乾老和尚匆匆走进客堂的时候,不免让人吃惊:完全是一个河南当地老农的形象,走路、说话透着泥土气息,除了看到任何一尊佛像都会尊一声“阿弥陀佛”的举动与一般人不同之外。

1960年永乾在少林寺出家,不识字的他不能明白深奥的佛教理论,只是学会了“诸恶莫做,众善奉行”的道理,当时没有职务一说,他所管理的事情,就是照料全寺十几名僧众的饮食,不光是做饭,还包括粮食的来源:“早上3点起做豆腐,5点钟上殿,然后再出门种地。30多亩,我一个人全包了,365天一天都不休息,晚上也不太得睡,我不愿意两个人一起干活,那样口舌多。”就这样,永乾师傅从十几岁起,干了一辈子农活,现在还在山上种着两亩地,“现在粮食多,自己吃不完,就送给人吃”。

他可能是少林寺唯一不学武术的人。“觉得蹦蹦跳跳,没意思。我心里苦,看见那些就心里生厌。”他不爱看一切新的东西,到现在为止,没有看过一次电影和电视,包括电影《少林寺》。

不过,这并不意味着他和外界生活的隔绝,和我在客堂说话的时候,老和尚总是露出焦虑的神态,原来,在他的僧舍里,还有一个9个月大的孩子等着他去照顾。

这是个老和尚收养的孤儿,来自登封的一家医院,医院知道老和尚心善,遇有遗弃孤儿就和他联系。从年轻时开始,老和尚就开始收养孤儿,陆续收养了10个,大部分长大成人,上大学的,出家的,结婚的都有。眼下这个9个月大的孩子有先天性哮喘病,生下来就被父母抛弃,医院通知了老和尚,结果,他的僧房,现在完全成了育婴堂。孩子在老和尚怀里,边喝牛奶,边大声喘息,老和尚给了他“释壮壮”之名,希望他能壮实一点。

每天凌晨3点要起床给壮壮冲牛奶,5点去佛殿上香,65岁的人了,还是没什么睡眠时间,他已经确定这是自己养的最后一个孤儿了。“我年纪大了,一旦我走了,他还没养大的话,就受罪了。”老和尚对班首的具体职务是什么说不很清楚,方丈会将一些重要的人事安排和他商量,“不过现在200多名僧人了,好多我也叫不出名字”。

永乾觉得自己习惯做的还是种庄稼和养孤儿,“我这个和尚有点特殊”。

其实和国内多数寺庙一样,少林寺辈分高的僧人并不算多,和方丈释永信一样“永”字辈的僧人全寺只有10个,永乾老和尚和释永信都是前任方丈行正老和尚的徒弟。国家宗教局规定中,班首一定要由受戒10年以上的人担当,虽然永乾老和尚不太懂得少林寺目前发展的套路,可是他仍然担任着班首的职位。

相比之下,担任监院的延琳完全是另一种人。事实上,他正是为了少林寺要建设少林药局而正式受戒的。2004年,少林药局成立,1988年就认识释永信的延琳终于在两年后出家,担当少林寺监院的工作,其中一大块,是把计划中的少林药局变成现实。

在没有出家前,延琳就帮助少林寺在香港拓展“少林书局”的工作,也帮助少林武僧团在台湾演出。“我家海外关系比较多,舅舅是台湾医药界的人,所以能帮上不少忙。”他是杭州人,年轻时就修行养生功法。1988年,他陪一个练功的韩国朋友来少林寺,当时少林寺还处于散漫状态,殿宇多未修复,从郑州到少林寺连长途汽车都没有。“我们包了个车来这里,在残旧寺庙里,看见一群僧人在那里聊天,其中就有20多岁的释永信,我比他还大几岁,但是他当时出家已多年,可能也是因缘,我拜了他为师傅。”

延琳显然是正在发展的少林寺所需要之人。他不仅社会关系多,做事情也得体,90年代他就为少林在海外寻找机会,进入新世纪以后,在香港时,少林寺遇见若干舆论危机,包括“方丈为手机号码开光”,“少林寺烧香要10万元天价”等等,一经媒体刊登,海内外转载,这些都由他出面去化解。他说:“我找到媒体,向他们解释,所谓为手机号码开光是违背常识的,佛教传统只可能为佛像开光。方丈参加这些活动,是为少林孤儿院募捐款项;至于烧香要钱,也是胡说,我们的香是免费的,10万元只是个别信徒的捐款。相比之下,我们比起南方的寺庙,捐款数额还差很多。”

2004年,当时少林寺周围的拆迁工作已了。方丈释永信觉得,少林寺作为禅宗著名丛林的内部传统急需恢复。“少林寺的根基是武不是禅,这点我们一直很坚定。”当时就把寺内人员和资源做了内部调整和分配,“禅是我们的信仰核心,也是出家人了脱生死的轨道。而武术和医学,是少林的两大传统。禅是内相,武术和医学虽是外相,但是和禅是一体的”。

在释永信的计划中,少林药局是一个能将少林寺的医学传统承担下来的载体,延琳的外交才能成为药局生成的必须条件。2010年,少林药局规划初步完整。“我有白头发了。”延琳开玩笑,一向重视养生修行的他虽然年近50岁,但是看起来很年轻。

断裂的医学如何传承

与武功一样,少林寺的医药传统,此前也处于原生态中。延琳说:少林药方以伤科著称,现在的药典中,不少骨科方前面冠以少林之名,而所谓的“正骨”术,也是从少林的禅医传统而来。“正,就是法于自然,少林的不少正骨手法,和印度瑜伽很像,我怀疑最早的正骨术是由印度传来中土的。”

虽如此,少林的医学传统,并不与中国目前的医学现状吻合,少林寺所有的经典,包括数万药方,在1928年的军阀战乱中烧毁殆尽,和武术的原始状态一样。现在的少林医术,局限于在乡间游走的一群推拿医生身上,释行真就是一位。见到他的时候,一点看不出他是附近几个县的名医,73岁的他刚从一位长辈亲戚家回到寺庙,满身灰尘。亲戚卧床不起,他去针灸了数月,等病情好转才回寺,虽然是行字辈的僧侣,可眉眼间全是谦和。

少林针灸非常特别,用的是两头针,行针者拿中间部位,我们完全不能明白这种针如何进行针灸,可是他就是用这种奇怪的针治老人的病的。除了针灸,行真在少林还学了点穴之道。“少林有本《血头经》,根据血流速度进行点穴,并不神秘。9岁我就进寺庙了,19岁的时候,赵朴初老来寺庙,把我推荐到中国佛学院去学习佛教典籍,还顺便去部队进修解剖和针灸。”毕业后正值“文革”,行真没有回寺庙,而是去了西安的一家部队医院做推拿医生,专长是正骨和治疗四肢麻木。不过早年的寺庙生活给了他深刻影响,“比我大的我就当父母待,比我年轻的就是我的兄弟姐妹”。在西安行医的时候,最多的一天,有100多人去看病。

退休后他又重新回到寺庙出家,“树叶总要落在根上”。回寺的主要生活,就是去周边乡镇给人看病,“都说我胆子大,有人的腿都发黑了,我也敢看”。他自己研究出一种叫“接骨膏”的草药,很多原料是在少林寺周围的山林中挖来的。邻近几县看好了谁谁谁,名字全部记得一清二楚,因为这是他的发愿,就是为有缘的众生看病,一分钱不收。

有郑州的医生在报纸上做广告,说自己早年在少林出家,法号行真,传承了少林医术什么的。“我就上门找他,你是叫行真吗?”不过也没更多的话,出家人不与人为难。

在少林寺,像行真老和尚这样的僧人还有几位,医术虽不错,外界却毫不知名。延琳解释:也没法去知名,按照目前中国的医疗体制,这些老僧人都没有行医资格,只能给自己人看病,才不算触犯体制。

“我们的传统黑膏也是这样。”延琳说。少林寺的祖传药方现在还有些手抄本,从几年前开始,延琳就开始和医学院合作,整理各大图书馆中关于少林寺医药的古籍和手抄本的药方,最后发现骨伤方和外伤方最多,也最独特。“其中最独特的骨碎补和青皮等13种中药在每个方里都出现了,我们就把这13种中草药叫做‘少林13方’,加上我们独特的药引,红药散和白药散,将之视为重整少林药局的根基。”

可延琳碰到了巨大困难。国家医药管理规定,药方要投入生产,都需要到国家医药管理局注册。他们没有这笔费用,于是,只能按照传统,在每年在药师佛菩萨的诞辰那天,在寺庙熬制传统的黑色膏方,并且分赠僧侣和信众,“有点像是给自己家里人看病的意思”。

光靠这种办法,是无法恢复少林医药传统的。于是想到了从少林僧侣中选人去攻读医学的办法。“刚开始的时候,没法挑选,方丈说谁愿意去药局,呼啦啦来了30多个,学了没多久,坚持下来的只有几个。”不过延琳有好的办法来管理,“我靠制度来约束人”。他笑着指向墙壁上悬挂的“百丈清规”,这个丛林清规从9世纪至今已经流传了1000多年,讲究无事、持戒、忍辱、尽心等等,还特别强调了僧众要勤俭和劳动。

学武出身的僧人把学医当成了一种担当,僧众学医的同时还学习武功,“这不是我发明的,也是祖传的学习体系,文化程度不高不要紧,只要是他发心的,就会尽心去做”。

与此同时,延琳还申请和当地医学院合作,办“少林药局禅医功夫学院”。定下了“3加2”的学籍制度,初中生进去,经过3年中专学习,可以取得类似于护校证书的文凭,再经过两年大专学习,可以取得国家助理医师证,“这就能吸引更多的贫家子弟来我们这里学习医术,他们学习完了能够自食其力”。更大的野心还在后面,“有更多的人才,我们的药局就能办成全国连锁机构,每个下院都可以设立我们的少林药局”。

武僧团和药局的成立,已经超越了传统寺院方丈到比丘再到沙弥的管理模式,而代之以一套掺杂了佛教观念的管理办法,在释永信看来,这是理所当然的。他对本刊的说法是:“不能等待社会来适应我们,而是我们要去适应社会。”

少林寺的僧团有极其统一的“文化系统”:完全不用动员,刚进寺院不久的小沙弥也会用“传承禅武医”来作为自己的愿景。无论做什么职位,在他们看来只是“担当”而已,少林寺的人力管理,几乎不花费任何成本。

肃穆的集体坐禅

少林寺有两个坐禅的禅堂,一个在游客所在的区域,与一般的大殿不一样,黑沉沉的,不欢迎游人进入。少林寺及外来专门坐禅的僧侣一般不到这个殿堂,还是觉得过于喧闹。他们集体坐禅的地方,在少林不开放区域的一片高塔下,要不是负责禅堂的永了禅师安排人带我们进去,我们甚至到了门口也难以找到。

带我们走路的僧侣步伐极轻,速度却又很快,一路笑言:你跟得上吗?见到永了禅师,他还没见我们,就说“外人来了”。后来他告诉我们:光看走路的姿态和听脚步声,他就能分辨出真假僧侣,甚至能判断出家已经几年。“现在有些游方僧侣手拿的是假证件,光看那没有用,还是要凭自己的观察。”遇见假僧侣,一般很客气地请走:“我们庙小,容不下大和尚。”

同样,40多岁的永了禅师也是出身于武僧,90年代就在寺庙里学习武术,可是没有出家,“那时候听见谁念佛我就心烦”。一次偶然机会,他在少林后山找当地的老师傅习武,正好当时身体不好,师傅觉得他心不静,给了他两本佛经:《心经浅释》、《六祖坛经》。“一看就迷上了,就此专心禅修,拜了行正老方丈为师,武功也不练习了。”永了突然伸出胳膊,让我摸他的血脉,感觉是流动极快,“这就是多年修行的结果”。

自从开始坐禅后,永了开始了云游生活。“全国有近50万的僧侣,但是专门坐禅的僧侣,大概不超过2000人,而设立有专门集体坐禅的禅堂的寺庙,更少。所谓的四大禅林现在都没有专门的集体禅堂了,反倒是小寺庙保留了下来。”永了去的地方,包括西安城内的卧龙寺,外人都没听说过,“在佛教界内很出名”。

释永信说,2004年,内外部条件成熟了,“我们一直觉得少林寺的禅宗祖庭的名号不能白叫,虽然难度很大,我们还是把断裂百年的集体禅堂的历史恢复了起来,近代中国不少高僧都是在集体坐禅的时候开悟的,比如虚云老和尚。再者,集体修禅有助于精进,不会偷懒”。

永了向我们介绍了少林寺禅堂的规则。一听之下,哪里是不能偷懒那么简单,在我们这些俗人看来,完全是不可忍受的生活。他们的规则完全按照宋代禅堂的仪轨,掺杂了若干清代的更苛刻的规则:“凌晨3点起床,先上殿,然后行香和坐香。到5点钟,开始吃早饭,禅堂的僧人又叫‘粥饭僧’,按规矩,只能吃稠粥。绝对不允许吃油炸类的食品,害怕引起僧人的心火。行香就是手持香火围绕菩萨转圈,脚步要不急不缓,走40分钟有点汗后,我们称之为新汗,开始打座。中饭是9点吃,按规定,还是只能食粥,我们现在通融了一下,可以吃点干粮。上次全国政协领导来,叫我们喝点牛奶,可是在禅堂坐禅的僧人,我不愿意他们喝,那东西比较让人有温饱感,不好。”

吃完中饭后再次行香、坐香和打座。动不比静坐的时间少,因为永了说:僧侣不靠一张嘴,要靠两条腿。17点吃晚饭。特别饥饿的年轻僧人可以在晚上19点喝点水,吃点点心,21点则一定要求睡觉。看起来异常枯燥的生活,在永了心目中,却是修行的重要法门。“少林寺经历了几百年的传统断绝,再不赶快恢复,就辜负了禅宗祖庭之名。”他和方丈一样,反复强调,少林传统“是禅不是武”。

而且,禅堂的建立,使少林寺在中国佛教界影响加大。“说到底,坐禅不像武、医一样,还有迎奉世俗的意思,而坐禅修行,是引领世俗。”永了禅师说。

300年的断裂后,少林寺开始恢复禅堂,刚开始找了85岁的云居山的老和尚慧通来传授规则,老和尚是虚云的弟子,深知规矩。“他帮助我们安了‘钟板’。那是2005年10月份的事情,月份有讲究,因为祖传就是‘冬禅’,冬天人体外冷内热,精气内敛。一开始,少林寺内就来了70多个僧侣专门坐禅,现在还有源源不断的外来者。我们在的时候正好从西安来了一位,开了门,立刻五体投地叩拜下去,这是修禅者的礼仪。”

永字辈僧侣中,永了是最年轻的一个,他长得很怒目金刚,持戒非常严,也就是这个原因,方丈让其管理修行中要求最严格的禅堂,在禅堂里,谁要是修行中睡觉或者走神,常常被他一香板打中,标准沿用了“棒喝”的传统。

这个内部禅堂不允许参观。只能隔门偷窥数眼,黑暗的空间中,只有几个穿黄衣的僧人围绕着佛像缓步而行,悄然无声。走出门外,突然听到钟板响起,原来不是一般的寺庙钟声,而是钟鼓齐鸣,伴随着响板,不响亮,可是却很绵长,走了很远还能听到。■ 武僧武功自我易筋经生发武术少林寺武僧团佛教少林寺少林寺字辈寺庙设计出家释永信僧侣重建