南非故事

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 南非国家队的球迷们聚集在开普敦最热闹的长街上 )

( 南非国家队的球迷们聚集在开普敦最热闹的长街上 )

回归的弗朗西斯

妻子去幼儿园接儿子去了,弗朗西斯·杰拉德(Francis Gerard)自己下厨做了一锅汤,准备好简单的午餐,邀请我坐到餐桌边,边吃边聊,开始为我讲述他们家族和南非的故事。

他的家族来自英国。在他记忆中,他父亲是一个多产的作家,在他出生前已经写过40本书,直到被战争打断。“二战”结束后,他父亲想要离开阴霾的英国,找一个阳光明媚的地方继续写作,听朋友说南非好,就决定搬到南非来。“当时是1946年,我已经在英国出生,被父母抱在怀里带到了南非。我妹妹比我小1岁半,是全家到南非后不久出生的,然后是弟弟,比我小3岁。最开始我们不住在约翰内斯堡,而在马陶,靠近德班的一个地方。到那儿不久,父亲帮人成立了一个名为‘自由党’的政党。这不是白人党派,成员里包括白人、黑人、有色人,各种人都有,所以我小时候并不懂得人种的差别,那时的玩伴也有不同肤色,父母和我从来没有觉得不妥。我在马陶长到6岁,然后全家搬到了约翰内斯堡,我在那儿上学。我突然发现黑人住在一个地方,白人住在另一个地方,我能看到的黑人仅限于那些为我们家工作的杂役。当发现学校里也只有白人时,我很惊讶:‘褐色皮肤的人在哪儿?’这是个让我震惊的发现,就算当时只有六七岁,我也能感觉到有些东西不一样了。”

小弗朗西斯随父母迁居到约翰内斯堡的50年代初,正是南非国民党政府开始全面实施“班图斯坦计划”的开始,官方从法律上建立起一套严酷的种族隔离体制。而小弗朗西斯当年在约翰内斯堡学校里“震惊地发现”,则是1953年《班图教育法》颁布的结果,这项法令授权政府对非洲人教育加以完全控制,取消黑人接受大学教育的权利,教会学校也必须遵守政府约束,否则予以关闭。弗朗西斯回忆说:“当时我上的是天主教会办的一所男校,叫圣大卫。学校希望大门向所有人敞开,有时就和种族隔离政府对着干,政府说‘只有白人可以上这个学校’,学校就说‘不行,你们能把我们怎么样?把我们关起来吗?我们还是会收黑人’。所以在我毕业前,大约60年代前期,我们学校里也能看到少量黑人学生了。”

但在那个年代的南非,这是极少的例外。弗朗西斯说,在他成长的整个青少年时期,全南非都在实行严酷的种族隔离,他不喜欢,所以20岁的时候决定离开这个国家。“我没上大学,我的大学就是旅行的路途。我上学的年代,南非学生都需要通过两门重要考试,一门用英语,一门用南非荷兰语(又称阿非利卡语)。我的南非荷兰语非常差,得了个H,大概是百分制的10分到15分吧。我爸爸很生气,让我重考,3个月后我拿了个G,大概是15分到20分。在当时如果通不过南非荷兰语考试,就不能上大学,所以我决定抛开一切,徒步穿越非洲,去一个我不需要担心这种事情的地方生活。在我穿越非洲以及后来在亚洲旅行的过程中,我发现人们学习的方式比起看书学习有趣多了,比如由老人为孩子口述知识。等18个月后我的旅行结束时,我已经不想上什么大学了。我去了印度,最后到了伦敦,在那里定居。1976、1977年的英国很棒,当时正处于伟大的流行音乐革命时期,有‘披头士’,有‘滚石’,而我成了一个摄影师,做BBC的电视制片人,然后开始拍电影。”弗朗西斯制作了很多纪录片,关注世界各地不同人群的生活状态,也包括种族隔离时期的南非。他的父母和弟妹则一直留在南非,妹妹在开普敦,目前主持南非一个很大的艾滋病慈善组织,收留和治疗感染了HIV的孩子。弟弟经营了一家非常大的房地产公司,很有钱,但弗朗西斯对我说,他做他的事,我做我的事,我们有不同的兴趣。

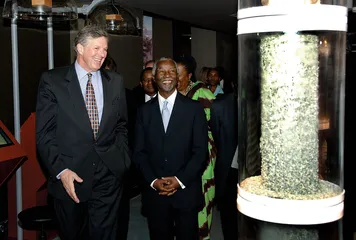

( 弗朗西斯陪同南非前总统姆贝基参观“起源中心” )

( 弗朗西斯陪同南非前总统姆贝基参观“起源中心” )

和那些反对种族歧视的南非白人一样,弗朗西斯对于身份的归属问题也有本能的排斥。过去因为不愿接受和无力改变现实而离开,现在为了改变和回馈南非而回来,对于他们,南非是家乡,但那可能是更多和情感、和记忆关联,而非国籍。“我没有宗教信仰,曾经有过,现在绝对没有了。我讨厌国界,我不觉得我是南非人或者英国人或者欧洲人或其他什么人,但可能更偏向于非洲人一点。我在英国住过很长时间,说的是英式英语,一生大部分时间都在那儿,但仍感觉英国人真奇怪,他们和这里的人不同,即使说的是同一种语言。对南非我有一种内心的感情上的忠诚,我希望这里的局势越来越好,50年的浩劫就是50年的实验。”

与他父亲当年一样,2000年,弗朗西斯携妻女从英国回到南非,创办“起源中心”岩画艺术研究所,他们的小儿子吕克也在南非出生。当他重新在这片土地上居住生活,这个国家已经经历了1994年的重大转折。他想回馈南非,因为这是他的家乡,有他童年的许多回忆,“起源中心”是他为南非做的第一件事情,现在,他又设法帮助南非的数学和科学教育。

( 埃文·米尔顿 )

( 埃文·米尔顿 )

“回到南非定居的第一年,我觉得很失望,因为没有什么真正改变了,白人还过着以前那样的生活,黑人的生活也没什么大变化。有些黑人变富裕了,但其他人呢?似乎和从前没有不同。1994年本该是个激烈的变化,我不能理解为什么他们没有把矿山和企业都收归国有,经济命脉还在白人手里,从未改变。我真的认为变化之小让人吃惊,曼德拉当总统后在走钢丝,小心翼翼。”

弗朗西斯和家人现在住的地方叫做Parkwood,送我过去的黑人司机告诉我,那片社区很好,很安全。和弗朗西斯聊到今天约翰内斯堡的状况,聊到白人和黑人的相处,他说,变化后的最初10年,人们确实非常紧张,白人十分担心黑人把他们的头砍下来。“现在不那么紧张了,人们更喜欢争论了,但还是会有某些特定的词句不可以说,比如‘Nigger’这样带有侮辱性的词是不能在这个国家使用的。黑人之间可以这样用,开玩笑似的,但白人绝对不能,否则会挨打。”弗朗西斯说,自己有时早上醒来也会忍不住想大叫,为什么人总在犯错做蠢事?但不管怎样,他还抱有希望,“人应该享受好的东西,但得确定你为此所做的事情没有伤及他人。这就是南非的问题。过去白人伤害黑人,或者杀害桑人,现在有些黑人也会不加思考就伤害白人,这可能是人的本性。你所能做的只是帮助人们少伤害他人。这个国家有个习惯说法,叫做‘当我们人⋯⋯’比如,‘当我们白人统治这个国家的时候,我们思考得很清楚’。说这种话的人该被赶出去,因为他们只会向后看。我还抱有希望,比较实际的预期是,十几年后,那些1994年后出生的孩子已经25、30岁了,他们对之前糟糕的生活没有记忆,然后情况会慢慢变好。很大程度上希望在这一代,所以教育才如此重要。我们正在计划把一个老天文馆改建成科学中心,我们还会制作电视节目、电台节目,在报纸上写文章,让人们重新思考科学,我认为这是最重要的。”

( 1994年,在种族隔离还没有完全结束的时候,布兰达和印度裔作曲家希瓦结了婚 )

( 1994年,在种族隔离还没有完全结束的时候,布兰达和印度裔作曲家希瓦结了婚 )

告别的时候,弗朗西斯认真地建议我去小镇看看,估计他指的是Township,在南非种族隔离时期,这是对隔离黑人的郊区定居点的称呼。弗朗西斯说,那里的居民大多是贫穷的工人,努力想过上好日子,但很不容易。

开普敦的埃文

埃文·米尔顿(Evan Milton)趴在咖啡馆的小圆桌上,给我们列出他喜欢的南非爵士乐手的单子,叮嘱我们周日晚上一定要去“绿海豚”酒吧,周一到“彩虹屋”,周二不要错过长街上的“皇家”,说当地年轻人都喜欢去那里,有白人也有黑人,特别是学生。

乐评人埃文,老朋友都叫他小名Blue,因为他有一双好看的蓝眼睛。埃文每周为开普敦当地发行量最大的英文报纸《The Argus》写音乐专栏,也兼着一家网站的战略发展经理,自嘲光当记者养活不了自己。到开普敦第二天,约了他一起吃午饭。我们说想去一家有当地特色的餐馆,他就直接把我们领到了开普敦城里有名的热闹地儿——长街(Long Street)。一路走过去,爵士酒吧、餐馆、古董店、二手书和卖非洲手工艺品的小店密密排开,可惜正好碰上星期天,十之八九没有开门。

埃文继续写他的爵士乐清单。“你们一定得买些CD带回去。好吧,需要购买的爵士乐如下:我最喜欢的南非爵士乐队叫做‘12号语言’,这个名字起得很巧妙,因为南非有11种官方语言,所以12号语言就是音乐了。还有昨天晚上,我本应该早点告诉你们的,但我以为你们有别的安排了——昨晚一个叫‘新鲜褐色’的乐队举行新专辑发布活动,叫做《非洲电台》,混合了爵士、国际音乐、非洲音乐和流行音乐元素,非常非常好。这张专辑你们一定要买。有个来自开普敦的爵士乐手,我认为他非常出色,已经去世了,就是在这附近去世的,名字叫温斯顿·曼昆库。还有著名的爵士乐钢琴家阿卜杜拉·亚伯拉罕,他的音乐也很不错。亚伯拉罕写过一首歌叫《曼宁堡》(Manenburg),曼宁堡在离开普敦1.5公里外的地方,非常贫穷,种族隔离还没有解除的时候,白人有国歌,非洲人国民大会也有自己反种族隔离斗争的歌,也就是1994年实现平等后用的国歌,但在西方的CD里总有一首歌,被称为‘非官方斗争国歌’,就是这首《曼宁堡》。你去咖啡馆或者有色人的爵士酒吧,很可能就会听到这首歌,非常优美,也非常伤感。”

在比勒陀利亚长大,到南非最好的开普敦大学念英国文学,毕业后留在开普敦生活,但埃文说,他喜欢的城市是约翰内斯堡,因为那里复杂而有生气,充满了各种各样的可能性。我想他喜欢的可能是生活的悬念,不像开普敦,城市气质是美丽而温吞。聊天中说起南非著名作家库切,移民澳大利亚前曾在开普敦大学教授英国文学,埃文说是啊,我读书的时候他也在学校,不过没有教过我,他的女友倒是给我们上过课。

埃文的父系家族,在他曾祖父一辈从英国来到南非,到埃文这里,早已经认自己是南非人,英国只是遥远的别处。相比父辈,埃文他们在身份认同上的困扰要小了很多。说到比勒陀利亚,在埃文的记忆中那里相当封闭。作为南非行政首都,比勒陀利亚一直是种族隔离的主要地区,埃文说,在那里长大的白人永远不会遇见和他们身份平等的黑人。在他到开普敦上学以前的生活中,黑人永远都是园丁或者清洁工。到开普敦后,他开始交一些黑人朋友,其中有一个叫苏威斯特,是他大学时代的好朋友,他们共同遭遇的一件事情让埃文无法忘掉。“我家在比勒陀利亚,他住玛玛勒迪,那是比勒陀利亚旁边的一个小镇(Township,在南非指被隔离的黑人郊区)。放假时我们都回家了,就打算见一面,约在比勒陀利亚市中心。在开普敦我们经常会一起去许多地方,可到了比勒陀利亚,我们想去咖啡馆或者酒吧,每到一个地方,他们就说你是白人,你可以进来,但你的朋友不行。我们都知道种族隔离仍在进行,但还是感到震惊。我们曾企图改变这种现状,突然间,现状又提醒了我们。当然,这种情况对他的伤害要比对我大得多。”

埃文说,从那时开始,他迷上了音乐,特别是爵士乐,因为只有在爵士酒吧里,白人和黑人一起欣赏音乐,一起演奏,生活保持一点正常。除了爵士酒吧外,其他的地方都很糟糕。1989年埃文参加了支持黑人反种族隔离的大游行。对于曼德拉,他也视为“我们的领导人”而不是“他们黑人的领导人”。埃文说,他的一些朋友曾短暂地见过曼德拉,他虽然没见过,但曾和曼德拉一起参加过同一个集会。“我就站在这儿,他在那儿,能见到他真是非常高兴。”埃文坐在高高的酒吧椅上,开心地比划着当时自己和曼德拉的距离。

我问他,作为一个白人,为什么有这样的立场?埃文说:“我也不知道,以前也有人这样问过我。我的朋友杰瑞米,还有我提到过的戴夫,也都参加了。我们属于自由左翼,投票支持非洲人国民大会,痛恨政府对待黑人的方式,痛恨警察。现在的警察是为了保护南非所有人和惩罚犯罪,当时的警察不好,因为他们只想控制大家。杰瑞米和我曾经差一点被逮捕,其实我们只是在街上走,我的头发很长,他剃着光头,就因为我们的样子比较不同,他们就拦住搜身。”

在埃文出生和度过少年时期的20世纪70年代,南非的种族隔离政策在继续,白人不能和非白人通婚,也几乎隔绝交往。“很多白人没有黑人朋友,我也不认为很多黑人会有白人朋友,反过来也一样。当时很多左翼人士明白政府的所作所为非常错误,不说像纳粹德国那么糟糕,但也耸人听闻。你只要一听说这些事,就不可能不对政府感到愤怒,至少我认为是这样。但我的很多同学并不同意,父母也不太喜欢我的想法。我父母是中产阶级,保守派偏左翼——在南非你不能使用‘保守’这个词,只有左翼和右翼。我感觉当时大多数人不愿意关心政治,他们只想拥有好工作、好房子、不错的朋友、恋爱生子等等,但我父母都是聪明人,他们上过大学,去过海外,能看电视,听收音机,能从国外买书和杂志,他们怎么会不知道当时的情况呢?政府对他们撒谎,他们选择相信了那些谎言。”

1994年发生大变革后,有些白人选择移民离开了南非,其中包括像库切这样的著名知识分子。但埃文说,他从来没有过移民的想法。“南非是一个不容易理解的国家,这儿不仅有黑人和白人,还有有色人种,以及印度人和中国人。我不知道官方数据,但我最近看到一些统计数字,有人离开,但也有很多人回来。可能各占一半吧。”

我迟疑着对埃文说,我还有一个私人问题,如果你不喜欢,可以不回答——你交往过黑人女朋友吗?埃文看着我,笑了,说这个问题嘛我可能会惹上麻烦,但他还是坦率地回答了:“我和黑人女孩约会过几次,没有持续很长时间。但我曾经有过一个有色人种的女朋友,大概是在2002年。当时南非已经是民主共和国了,种族隔离没有了,80%的时候都很正常,但20%的时候还会有麻烦,是小麻烦,不是大麻烦,通常是社交性问题。比如有一次,我们去参加她叔叔举办的聚会,当时有很多人,我是唯一的白人,其他都是有色人。那是个很大的聚会,有个人喝多了,开始对我发怒,他说你以为你是谁啊?你凭什么来抢我们的女人?情况很糟糕,但幸好其他人都指责他这样做不对。还有一次是车子停在外面被人打碎了玻璃,开普敦当地有许多有色人种的犯罪团伙,可能是其中一个人做的,然后他们会停下来看看我的女朋友说,我们砸的可不是你。我想这不只是南非的问题,世界上其他地方也有同样的问题。”

布兰达的爱情

布兰达(Brenda Radloff)获过南非戏剧界的Vita大奖,是约堡大剧场Montecasino舞台上熠熠生光的女主角,但在生活中看起来,她更像一个温良的居家妻子和母亲。朋友告诉我,布兰达和南非印度裔作曲家希瓦(Siva Devar)的爱情故事,十几年前在约堡曾是白人和非白人勇敢结合的骇俗之举。2003年冬天,希瓦因心脏病发在家中去世,留下布兰达和他们的3个孩子。

去布兰达家里那天,她7岁的小儿子兹亚(Ziya)病了,没有上学,整个下午都安静地靠在沙发上看动画片,布兰达间或走过去和他温柔地说话,他总是没有力气地笑笑,像个小天使。在我们聊天的过程中,13岁的凯鲁娜(Kiluna)和9岁的莉拉(Leela)也放学回家了,两个女儿都有着褐色的皮肤、黑色的头发加上印度人的漂亮大眼睛,布兰达笑嘻嘻地说,每次带孩子们出去,都没有人相信她是孩子的妈妈。凯鲁娜在国际艺术学校上学,听她说学校里好玩的事情,知道她有三个好朋友,一个白人,一个黑人,还有一个是像她一样的有色人。黑人好朋友是个男孩,布兰达取笑她,是男朋友吧?凯鲁娜反驳妈妈说不是,脸也红了。在这个家里,肤色从来都不是禁忌。和布兰达一家相处了9年的黑人女佣安娜(Anne),和布兰达一样来自东开普省。安娜告诉我,她的家乡是QwaQwa,种族隔离时期由南非白人政府制定的10个土著保留地“班图斯坦”之一,也称“黑人家园”。这片地区只有655平方公里,住了大约18万说塞苏陀语的巴苏陀人。在塞苏陀语里,这个地名有奇特的发音方法,负责接送我们的黑人司机吉文(Given)后来为我示范了数次:在按照字母发音念出这个词的同时,要以舌头轻弹上颚,发出两声清脆的声响。1994年,27岁的安娜离开家乡到了约堡,做过清洁工,后来遇到布兰达,就在她家安定下来。她们相处得很好,3个孩子差不多都是安娜带大。胖阔的安娜总是在笑,她给我看她的戒指,高兴地告诉我她去年结婚了。而据我所知,安娜和现在的丈夫一起生活了很多年,都早已经当上了外婆。很多黑人男子不愿意结婚,安娜能当上新娘不容易,所以她特别高兴。

布兰达现在的先生尼克(Nick)是希腊裔,母亲是德国人。希腊人到南非大约是从19世纪开始,主要从事采矿和铁路行业。1906年以后,由于种族歧视越来越严重,希腊人也慢慢被荷裔南非白人和英国人从铁路行业赶了出去,很多人靠开小咖啡馆和水果蔬菜店来谋生。尼克曾经在1994年后离开南非去了美国,但10年后还是回来了。2007年他遇见布兰达,两人组成了这个新的家庭。尼克进来的时候,布兰达正和我说到当年认识希瓦的故事,我犹豫着停了下来,布兰达摆摆手,说没关系,尼克不会介意的。

布兰达在东开普省长大,历史上那里曾是土著科萨人的王国领地,有最早发现南非岩画的大鱼河。18世纪荷兰人进入大鱼河流域,1796年英国第一次占领开普,1820年接替荷兰人在这里建立了殖民统治,英国殖民政府拨款5万英镑从国内资助5000个移民进入开普半岛。从19世纪20年代到60年代,陆续迁入南非的英国移民大都居住在开普、伊丽莎白港和东伦敦。读大学时布兰达到了德班,印度裔南非人主要生活在这座城市。1994年3月,布兰达参加排演音乐剧《金发女郎》,希瓦担任音乐总监。那时候,南非第一次不分种族的大选还没有举行,曼德拉两个月后才当选总统,国家的大变革还没有开始,这两个不同种族的人已经决定了要一场惊天动地的相爱。从50年代到80年代,极端种族主义的荷裔国民党政府执政期间,南非对白人和黑人的关系采取了严刑峻法来管制。在肤色关系最紧张的约翰内斯堡,一个白人如果公开向黑人打招呼问候,也会受到其他白人的指责。为了保证所谓白人血统不被黑人和有色人沾染,白人和非白人的通婚是尤其被禁止的,一个白人牧师如果替白人男子和非白人女子证婚,将被判10年苦役,即使该女子只有1/16的黑人或印度人血统也一样。而如果黑人与白人女子结婚,将判处死刑。到变革前夕的90年代,严刑虽然废除了,白人社会的舆论仍然是令人生畏和难以逾越的。《金发女郎》的主题就是表现偏见和打破偏见,结果在演出季开始的时候,布兰达和希瓦之间发生了浪漫的感情,第二年他们就结了婚。之后布兰达又加入表现种族歧视的新剧《演出之船》,在里面演一个混血的角色,她在密西西比河上的一艘船上演出,被发现是混血后就被踢下了船。1996年,他们搬到了约翰内斯堡,因为布兰达要演《国王与我》中的安娜。在南非国家大剧院的演出非常成功,当时她正怀着第一个孩子,布兰达说她觉得自己的个人生活和艺术生涯奇妙地结合在一起了。“我和我丈夫深爱对方,从我遇到他的那一刻起,即使在当时的政治背景下,和他的爱情也为我打开了一个新的世界。”当别人注意到一个白人女子和一个印度男人在一起时,眼光会非常奇怪,说些“真浪费啊”之类的话。布兰达对此视若无睹,但希瓦十分敏感,他经常想教训那些人。布兰达就会阻止他说,这是他们的问题,不要管。布兰达说她的父母属于不赞同种族歧视的南非白人,但刚开始对他们在一起也很担心存在文化上的差异。“我记得有一次我父亲在观赏鸟的时候对希瓦说:‘看那鸽子,再看那小麻雀,它们的巢是分开的。’希瓦只是回答:‘可我爱你的女儿,我爱她。’”

身份认同,是不少以英语为母语的南非白人需要面对的问题。布兰达的父母都出生在南非,她说:“我父亲是个医生,祖父是德国人,祖母是在伦敦出生的爱尔兰人。我母亲这边的家族是英国和挪威血统,19世纪末到南非定居,我母亲在南非出生,但6岁时又回了挪威。”布兰达说,在南非,如果你是一个说英语的南非人,和欧洲文化的渊源对于身份认同就好像很重要,但她从来不这么看。“我不会跳爱尔兰舞蹈,也不说挪威语或德语。我可能继承了基因,但基因并不决定我是谁。我现在的身份深深地附着在‘非洲人’这样一个称谓上面,但我也知道它是多么脆弱。当我在世界各地旅行时,说自己是‘非洲人’,人们会微笑,好像在说:‘怎么可能?’在南非也是,因为我英语说得很好,人们自然地就认为我来自国外。我说我在这儿出生长大,他们就奇怪我的英语怎么这么好呢。”布兰达一边说,一边笑,又讲起自己去年在塞内加尔的经历。她和几个朋友去参观戈雷岛,那里曾经是长达300年的黑奴贸易中心。排队买票的地方有两个牌子,分别写着“非洲游客”和“欧洲游客”。同伴把她拉过去:“来吧,布兰达,你可是非洲人。”她站进了“非洲游客”这一列队伍里,但心里很紧张,直到人家把票卖给她。这是唯一一次,没有人质疑她的非洲人身份,这让布兰达很高兴。

在布兰达的记忆里,1994是奇迹的一年。“我觉得当时大家共同创造的奇迹以及宽容的集体意志,后来再未重现过,那是荣耀的分水岭,我并未感觉到任何恐惧,我感觉我可以生活在光明的阳光下了。我以前总想为自己是南非人而道歉,现在为一种国家荣誉感取代,并愿意挺身而出发出声音,让这个世界更好。现在,当我和三个孩子谈论种族隔离时,他们用那样一种目光看着你,好像你在编故事一样,我解释给他们听,他们就抬起眉毛:‘什么?居然有种族隔离这么可怕的政策。印度人住在这儿,有色人种住在那儿,黑人住在那儿⋯⋯’我告诉他们这是真的,因为爸爸是印度人,妈妈都不能和爸爸结婚。让他们知道这段历史很重要,了解历史对所有人都很重要。我的大女儿凯鲁娜选择黑人觉醒运动方面做历史课题,关于史蒂夫·比克,现在她的小男朋友是个黑人。我的小女儿莉拉,她给我数出五个最好的朋友,康博的父母来自津巴布韦,小菲斯的父母来自肯尼亚,小奥维利亚是法国和意大利人的后裔,没有任何问题或歧视,这就是他们经历世界的方式。”■ 故事种族隔离南非经济南非黑人文化