你患有大脑“肥胖症”吗?

作者:陈赛(文 / 陈赛)

科学还不能提供人类大脑结构变化的确切证据

有一天,我们一家人要到外面吃饭,妻子让我上网查一下附近有没有好的餐厅。20分钟后,她问我,你找到餐厅了吗?

我说,什么餐厅?你看看这个网站有多酷!

盖瑞·斯莫尔教授是加州大学伯克利分校的脑神经学家。他一生的研究都是为了更好地理解大脑如何运作。最近10年,他最关心的一个课题是数字技术对人类大脑与行为的影响,而研究的动机正是来自生活中的平常小事。妻子写博客,儿子玩游戏,女儿发短信,在一个脑神经学家的眼中,这些小事意味深长。

虽然科学还不能提供人类大脑结构变化的确切证据,但按照他的假设,大脑的功能在过去20年间的改变,很可能比过去数千年的变化更大。数字技术对于大脑进化的意义,可以与30万年前人类祖先第一次学会使用工具相提并论——工具的使用导致了大脑额叶与前额叶皮层区的急剧变化,从而促进了语言与社交功能的进化。

( 《罗密欧与朱丽叶》现代版的剧情将由Twitter的用户即兴编写,并在YouTube视频网站上演 )

( 《罗密欧与朱丽叶》现代版的剧情将由Twitter的用户即兴编写,并在YouTube视频网站上演 )

他做过一个实验,研究经常上网的人和从未上网的人的大脑在使用搜索引擎和读书时的不同反应。结果发现,当阅读书面文字时,上网高手与上网生手没有表现出任何区别。而当在Google上搜索时,两组实验对象的大脑神经激活表现则明显不同——上网高手在大脑左前区的一个特定网络,即被称为背外侧前额叶皮层的区域(其功能是控制我们的决策和整合复杂信息的能力)很活跃,而上网生手的大脑在这一区域的活动甚微。但是,在互联网上仅活动5天之后(每天1小时),Google就在他们的大脑中激活了这一区域。

这个实验说明,比起传统的书本阅读,网络搜索能引发更积极的大脑活动。这是否意味着网络会让人变得更聪明,而不是像批评家们一直在抱怨的,Google让人变得愚蠢呢?

( Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯(左)与比兹·斯通 )

( Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯(左)与比兹·斯通 )

“未必。”盖瑞教授说,“也有可能是绝大多数人对阅读更有经验,因此完成任务更有效率,需要的大脑活动相应也少。”

在他看来,这个实验的警示意义在于:如果大脑对于每天1小时的网络搜索刺激就如此敏感,那么当我们为此花上更多的时间又将发生什么?年轻人每天平均花11个小时在高科技玩具与设备上,他们的大脑又会发生什么变化?

( 心理学家爱德华·哈洛威尔 )

( 心理学家爱德华·哈洛威尔 )

斯坦福大学的一项研究发现,我们在电脑前每度过1小时,用传统方式与他人面对面交流的时间就减少将近30分钟。随着控制人类交流的大脑神经回路的退化,我们的社交技巧将变得笨拙不堪,我们经常会曲解甚至忽略微妙的非语言信息。

不久前,纽约州立大学的心理学教授史蒂芬·克奇做过一个实验。实验对象是200个17岁到23岁的年轻人,他们的任务是识别一个人从中立表情迅速变到快乐表情或者悲伤表情。结果发现,绝大部分人更容易识别快乐表情。但是,在他们玩一段时间的暴力游戏后,就丧失了识别能力。

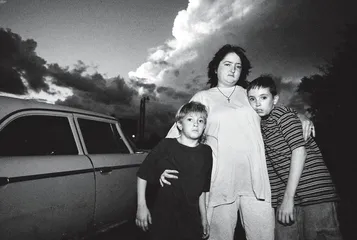

( 美国得州一对患多动症的兄弟(摄于2004年) )

( 美国得州一对患多动症的兄弟(摄于2004年) )

数字技术将人类的一切东西推上了快车道。为了适应环境,我们的大脑正在学会如何更有效率地处理更多的信息。尤其是年轻的“数字土著”,正在发育中的大脑比成熟大脑对周围环境的刺激更加敏感,也更脆弱。他们的大脑正在为高速的网络搜索、网络社交发展新的神经布线。他们的心智反应更快,更适应信息过载和多任务处理的文化。他们能同时用6种不同的媒体进行34个对话,一些视频游戏还可以改善他们的周边视觉能力。但是,与此同时,他们大脑中颞叶的移情功能、额叶部位的复杂推理功能都在退化。

与很多科学家一样,盖瑞·斯莫尔对于数字技术的忧虑在于,人们在获得信息的速度和广度的同时,也在失去一些对人类来说更加意义深远的东西,比如深度思考的能力、集中注意力的能力、面对面交流的能力、独处的能力、不被刺激的能力⋯⋯

注意力匮乏症:每天至少有1/3的时间里,我们都不知道自己在做什么

人类从来是走神的专家。有人开玩笑说,生活本身就是一种走神,让我们不至于老想到死亡。

心理学家威廉·詹姆斯有一个游戏。在一张白纸上画一个点,然后尽可能长久地盯着它看。詹姆斯认为,人的大脑无法长久地聚焦在一个点,或者任何一个不动的物体上,哪怕只有几秒钟。因为它如此的渴望变化、惊喜,以及对无知的探险。它会不断寻找新的角度来聚焦这个点:形状的差异、与纸的关系、喻义上的想象,比如它像不像一只眼睛或苍蝇?

从某种角度而言,大脑对信息的渴求,与对性、美食、海洛因没什么区别。这些寻求刺激的欲望是由大脑的神经传递素多巴胺控制的。它能产生非常强烈的冲动,使我们不顾痛楚或疼痛也要满足自己猎奇求新的欲望。

1971年,当计算机还像卡车那么大时,经济学家郝伯特·西蒙(Herbert A. Simon)就对现代人的注意力匮乏症做出了最好的诊断:信息消耗的是接收者的注意力。因此,信息的聚敛必然意味着注意力的匮乏与欲求。

注意力涣散是很多精神疾病的征兆,包括精神分裂症、多动症。但是,在这个信息爆炸的年代,现代人多少都患有一定程度的注意力匮乏症。

加州大学的一个研究结果显示,现代都市人群平均每天被340亿个字节的信息轰炸。许多人在网上工作,一干就是好几个小时,中间也不休息,但平均每隔3分钟会被打断一次。即使不被打断,他们也会自己打断自己。而手头的工作每被打断一次,至少需要15分钟才能恢复注意力。

正如英国作家阿兰·德波顿所说,只要坐在计算机前,你很容易就忘了自己要做什么,因为总会有比你手头的工作更刺激,或更有趣的事情冒出来。他说自己真正的工作时间是在洗澡或上床的时候。

注意力的持续分散会令我们的大脑处于高度紧张。我们不断忙碌,追踪一切,分散心力关注每件事以及每个地方。我们时刻在扫描周围的环境,时刻对新接触的一丁点令人兴奋的消息保持警觉。苹果公司的前雇员林达·斯通将现代人的这种精神状态称为“持续性的局部注意力”,与之相伴随的是一种“多任务处理”的强迫症,我们想更快,一次性处理更多的事情。我们把电脑放在跑步机上,这样既能锻炼,又能处理工作。我们一边开车一边发短信,酿成了许多悲剧。对现代人来说,花一个小时只做一件事情,比如安安静静地读一本书,或者练习某种乐器,似乎变得越来越不现实了。

一心多用:打网球时用3个球

心理学家爱德华·哈洛威尔(Edward M. Hallowell)说,一心多用就像打网球时用3个球。你以为自己同时在做两件事情,其实只是在两个任务之间快速切换,每切换一次就浪费一点时间和效率。

神经学家发现,我们的大脑是通过不同的通道处理不同的信息的——语言通道、视觉通道、听觉通道等等。每一种通道每次只能处理一定量的信息流。如果某个通道负载过多,大脑就会变得低效率,容易出错。比如开车时打手机,两种任务在一系列通道上制造冲突——开车和拨号都是手动任务,观察路况和阅读手机屏幕则同时占用视觉通道。事实上,即使通过无线耳机说话也是很危险的。如果对方在手机中跟你描述一种视觉场景——比如一个装满家具的房间,这种视觉信息就会占据你的视觉通道,从而妨碍你观察路面情况的能力。

除非多种任务是在完全不同的通道中进行,比如叠衣服(视觉—手动)的同时听股票信息(词汇任务)。但现实中符合这种情况的很少。在绝大多数情况下,与执行多任务相比,大脑在执行一个连续性任务时表现更佳。

但是,到了网络上,多任务处理的欲望会变得很难克制。一个意外的搜索结果、一封陌生人的邮件、一个朋友刚刚更新的状态,一段Youtube搞笑视频⋯⋯这些小小的随机的兴奋和刺激会一次次启动大脑中的多巴胺分泌系统,刺激越多,思考越快;思考越快,则自我感觉越良好。很多人每次上网平均要打开8个窗口,每隔25秒钟从一个链接跳到另一个链接,就像巴甫洛夫的狗。

一开始,我们的大脑能以加快信息处理速度的方式来适应这种压力。它会本能地向肾上腺发出分泌皮质醇和肾上腺素的信号。短期看,这些应激激素可以提高能量水平并增强记忆力,但随着时间推移,它们对大脑的伤害很大。实验证明,压力下的动物在海马回(hippocampus)的记忆细胞比正常状态下小得多。

海马回呈马蹄形,分布在大脑颞叶内侧,管理人对新信息的学习和记忆。但是,当我们进行“多任务处理”时,一旦大脑负载过重,它的信息处理区域会从海马回(负责记忆)转移到纹状体(负责机械性任务),从而导致理解困难,甚至一旦完成任务就忘得一干二净。

人脑一次性到底能处理多少信息?

心理学家认为,人类大脑每秒钟只能处理110字节的信息,一生也不过1730亿个字节。与计算机相比,这个速度实在低下。所以,注意力就像精神上的金钱,是一种有限资源。你选择如何使用这些注意力,很大程度上也选择了你的精神状态、工作效率、事业前景。

为了生存,人类发展出了两种注意力。一种是由外界刺激驱动的注意力,自下而上的,比如有人在你背后摔一个玻璃杯,立刻会引起你的注意力。另一种是自上而下,主动控制的注意力,就像你用来强迫自己阅读福克纳小说的精神力。

MIT的脑神经学家罗伯特·戴斯蒙(Robert Desimone)发现,大脑中控制注意力的是前额叶皮质区(计划中心)的神经元。这些神经元同时释放信号,经共振形成伽马波(信号上下波动,就像正弦),能主动选择注意力的方向。

当我们的大脑被某种新鲜的刺激所吸引时——这种情况很容易发生,比如监视器上一个新的或者闪光的东西出现,就会自动赢得大脑的注意力——前额叶皮质区的神经元能同时发送竞争性的信号。伽马波可以在一个嘈杂的环境中穿行,但必须付出很大的努力才能避开那些强大的噪音,比如Twitter,或者facebook信息,将注意力集中到某一个具体的目标任务上。不过,大脑只有有限的能力避开这些刺激,所以,如果环境里的刺激过多,比如你在看一篇文章的同时,还打开了各种聊天窗口,则聚焦任务很可能会失败。

这位科学家认为,在不久的将来,我们有可能利用光线脉冲同步这些神经元,从而解决精神分裂症或者注意力匮乏问题,会比服用药物的副作用小很多。患者只要戴一个类似于助听器的小设备,让低波长光线照射头颅即可。

大脑怎么减肥?

就像节食一样,控制大脑对新鲜刺激的渴望是可能的,但必须经过严格管理和自我控制。

事实上,将注意力集中到某件事情上,能带来一种愉悦感。这种情形类似于精神上的俯卧撑,能起到大脑减肥的效果。我们可以设想未来的健身房,除了锻炼肌肉外,我们还可以通过一个连接大脑的装置,根据伽马波的路线锻炼怎么集中注意力。

当然,也有低科技的办法,比如冥想。已经有研究证明,佛教中的冥想训练能提高前额叶皮质区神经元同步信号的能力,强度比常人高出30倍。

另外,打盹20分钟到30分钟也能刷新你的大脑,极大改善你的注意力状态。但最佳状态要在小睡60分钟后才出现,因为60分钟恰好是大脑进入快速眼动睡眠所需要的时间。

还有一些简单的小技巧。比如大脑很难不注意到声音,尤其是别人的声音,所以你去哪里都可以带一个耳塞。当身处吵闹的地铁时,戴上耳机就能建造一个属于自己的“刺激庇护所”。

你也可以制定严格的时间管理制度,比如每天花90分钟集中精力在你最重要的任务上。然后,当前额叶皮质需要休息时,处理一下电子邮件,打打电话,喝杯咖啡,然后再集中精力做另外一件事情。

或者安排技术免疫日——周一无邮件日,周二无计算机日,周三无短信日等等,省下来的注意力可以用来提高工作效率,改善人际关系。

神经兴奋类药物也是一种解决方案,比如治疗多动症的药物Adderall。《Slate》上有一篇文章描述了作者试用这种药时的感受,“就像被一只放射性蜘蛛咬了一口”,他连赢了数场乒乓球赛,吞下了好几本厚厚的教科书,大脑中那个总是让他心痒痒是否有新电子邮件的开关好像被关掉了。但是也有人指出,这种药物会阻碍创造性的思维,只适合在一些进行一些机械任务时服用。长期服用Adderall的后果和对速度上瘾的后果是一样的——神经回路逐渐耗干。■

大脑“肥胖”的病症——

社交焦虑症

尽管可以使用社交网络、电子邮件和即时信息进行沟通,但这些电子通信方式缺乏人类直接交流所具有的情感温度,反而可能加深人们的孤独感。更重要的是,如今的网络在消除社交距离的同时,也一定程度上放大了权力关系和等级制度。Facebook、Twitter等技术正在助长一种网络社交中的势利眼。一个人在Facebook上的好友数量,Twitter的追随者数量,决定了他们在社交网络中的地位和身份。每个人都想往上爬,有更多的朋友,更多的追随者,更多的链接,而且,你的竞争对象从以前的小圈子扩散到全世界,这在很大程度上加深了人们的社交焦虑症。

注意力缺失症

在美国,儿童多动症的发病率有明显的上升趋势。幼儿大脑对视觉和听觉刺激的敏感性影响早期神经发育和突触增长,长期接触电视、录像和电脑等技术,会增加他们患多动症的风险,尤其是出生头几年就有这类接触的婴儿。

华盛顿大学的一项研究明确证实了看电视过度与多动症之间值得怀疑的关系。一种理论认为,电视图像的快速变化导致多个神经回路突然转向。对于正处在发育阶段的大脑,如果这种情况持续时间较长,会中断正常神经回路的形成,从而造成注意力缺陷。美国儿科学会采纳了这种科学结论,劝诫家长限制孩子看电视的时间,并建议年龄小于两岁的儿童不要看电视。

布朗大学的两位博士,菲利普·陈和特里·拉比诺维茨,调查了美国九年级和十年级学生上网、看电视和玩视频游戏的时间,发现每天打游戏机或玩网络视频游戏超过1小时的青少年,比没有玩游戏的同龄人有更多的多动症和注意力缺陷。

面对持续的信息超载和快节奏工作时间表,很多成年人也出现了注意力不集中、冲动和多动的精神迹象。患有多动症的成年人从一个工作转换到另一个工作时会出现困难。

一些专家认为,成人多动症并不是一种真正的疾病,而是大脑对快速技术环境下的大量信息刺激的一种适应,是现代大脑适应新技术的结果,这种适应最终可能令主流文化发生改变。

网上的神秘疾病

有一种新的传染病在网络上传播,不是电脑病毒,而是用户个人的思维受到感染,受害者会出现一系列症状,比如迷迷糊糊、慢性瘙痒等。

这种感染2001年第一次被报道,报告上说一名两岁儿童身上有虫子蠕动、刺痛、叮咬的感觉,并伴有皮肤损伤。他的母亲把它称为“莫吉隆斯病”,还成立了研究基金会和相关网站(Morgellons.com),之后世界各地都有了相同疾病症状的报告。

有患者认为,这是一种新的病毒、蠕虫或者寄生虫潜入了他们的身体,也有人认为病原来自有毒的瓶装水或有毒气体。也有皮肤科医生诊断该疾病为寄生虫妄想症。

因为这种病通常是患者根据网络上的报道和传言自我诊断,并在网络社区中寻求治疗方式和情感支持。病例的急剧增加可以直接追溯到互联网的影响。因此也有专家认为,“莫吉隆斯病”是一种经由网络传播的集体性歇斯底里症,互联网成了心理疾病社会传染的最新方式。

自闭倾向

随着数字时代对大脑的影响,一些专家认为,总体上我们的社会变得更自闭了,也就是说,人们直接交流的时间变少了,而孤独地待在电脑旁边的时间变久了。

科学家利用核磁共振(MRI)对每星期玩14小时游戏的年轻人(18〜26岁)进行大脑扫描,结果发现有暴力场面的电脑游戏会使他们的杏仁核萎缩。无一例外明确的结论是,许多自闭症患者有较小的杏仁核,不善于眼神交流,此外,他们沉迷于电视、视频和电脑游戏。

强迫症

我们想到上瘾,首先想到的是酒精、药物,但人也可以对食物上瘾,对购物上瘾,对技术上瘾。任何我们做起来乐此不疲的事情,都可能造成心理和生理上的依赖。随着网络和数字技术的推波助澜,加上互联网的便利性、匿名性和持续性,已经在事实上造成了各种新型强迫性行为的形成。

人们可以迷上数据检索、网上交友、网上购物、色情网站,甚至查看电子邮件,也有人会成为强迫性在线赌徒、股市交易商、游戏迷或者即时信息发送者。即使不至于沉迷,你也可能在这些诱惑中苦苦挣扎,或者偶尔被它打败过。

在电脑前,大脑和其他器官都会对显示器新奇且不连贯的刺激生成自动反应,这时我们的心跳会减速,脑血管会扩张,这些生理反应有助于大脑聚焦于当前的心理刺激。视觉刺激的快速变化和流动可以使我们的反应进入超速运行状态——我们一直盯着屏幕,可持续的心理刺激终于被疲劳感所取代。在马拉松式长时间使用电脑之后,很多人有一种衰竭感——似乎能量被抽空了。据上网成瘾的人说,即使只是电脑的启动,也能让他们感到一种充满快感的些许爆发或冲动。 患有儿童注意力训练大脑肥胖症