散尽,还复来

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

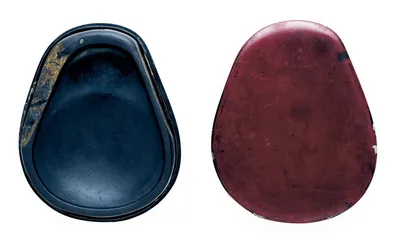

( 宋建窑兔毫盏,包装为瞻麓斋制红木外匣、织锦囊匣 )

( 宋建窑兔毫盏,包装为瞻麓斋制红木外匣、织锦囊匣 )

黄玄龙告诉本刊记者,1990年,他是通过时任上海博物馆书画鉴定专家万育仁先生的介绍,结识了清末民初收藏大家龚心钊的小女儿龚安英。

龚心钊生平笃好文物,兴趣广泛,从历代金石文字、中外泉货、官私印章,到碑帖图籍、书画尺牍无所不涵。仅收藏的印章便已是蔚为壮观,自战国到六朝的铜、玉、石的官印、私章,共有2000余方,每方章都配以象牙盒套。龚安英告诉本刊记者,父亲收藏的印记止于唐代,宋人的印不在收藏之列。龚心钊曾出版一部八卷的收藏目录《瞻麓斋古印征》来介绍这2000多方印章。现藏于上海博物馆的国宝“商鞅方升”,底刻秦始皇诏书,是秦孝公十八年,商鞅推行变法时所制造的标准量器;北京故宫博物院藏有传米元晖《南宋云山墨戏图卷》,这些都曾为龚心钊的旧藏。

以文房清供专项鉴赏、研究得名的黄玄龙,祖籍福建安溪,生于台北。受家中长辈影响,从小对古玩有特别的喜爱,儿时大部分时光是在“台北故宫”度过,对于其中的每件藏品都能如数家珍。正因为这个原因,黄玄龙在后来的收藏中,没有选择熟悉的宫廷器物收藏,而是选择了“台北故宫”相对较弱的文房一项,作为自己的收藏方向。也恰是在这段时间,黄玄龙陆陆续续看到一些龚心钊的旧藏从大陆流到台湾,精美考究的包装,浓郁文人偏好的藏品,紫砂壶、竹雕、砚台等,令黄玄龙心驰神往。

黄玄龙说,1988年,台湾开放探亲,他来到了上海,这也就有了后来与龚安英的结缘。相熟后,黄玄龙只要在上海,每个星期天的下午都会去陪龚安英喝英式下午茶,听她讲古玩聚散的故事,逐渐了解到龚家文物散出的前后。

在新中国成立前的上世纪二三十年代,上海的有关杂志,曾发表过商鞅方升的铭文和全形拓本,以及龚心钊的题跋,因此引起学术界的注意。这让外界一致认为商鞅方升是龚心钊的收藏,但事实上却是其兄龚心铭所有。据龚安英回忆,当初确实是父亲先购得商鞅方升,但伯伯心铭以米芾手卷换之。新中国成立后,首任上海市长陈毅在筹备上海博物馆的过程中,曾经到家中看过米芾手卷,于是龚家便将米芾手卷让给上海博物馆。1960年龚安英又将家中珍藏的500余件文物捐献给上海文管会。“文革”时,因为龚心铭家不承认拥有商鞅方升,也不肯出让,当时的红卫兵不明究竟,于是针对龚安英家抄家十天十夜,直至发现一页手书,才知龚心铭家将商鞅方升藏于上海师范大学校园中。“文革”结束后,退还查抄的文物,这其中一部分被博物馆折价收购;另外一部分,龚安英从80年代开始,陆续出售以用于她的生活开支。而龚家保存最好最完整的一批收藏,则是在新中国成立前,由几家亲戚带到海外的那些。

( 宋吉州窑剪纸漏花盏,包装为瞻麓斋制硬木外匣、锦布囊匣 )

( 宋吉州窑剪纸漏花盏,包装为瞻麓斋制硬木外匣、锦布囊匣 )

黄玄龙说,当时他有个念头,想试试看,能不能找回龚心钊的一些收藏来。哥窑印池、宋代建窑兔亳盏、吉州茶蹦、元代枢府窑缠枝莲双凤纹印花碗,就是黄玄龙从英国找回来的。据龚安英回忆,大概在80年代初,一位派驻在上海工作的英国人多次来家里买过东西。这个英国人大约五六十岁,能说一些不太流利的中文,他告诉龚安英,他非常喜欢瓷器,想买一些带回伦敦。根据零星线索,黄玄龙几经辗转找到了这个英国人,并多次写信过去询问,也托朋友去伦敦直接找他谈过购买的事情。黄玄龙说,中间交涉了大概有五六年的时间,直到那个英国人去世,才从他的后人手里买回。

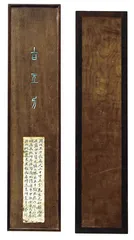

幸运的是,原有的包装都还在,龚心钊对它们所做的一些记录都还保留着。其中宋代建窑兔亳盏和吉州茶蹦是1922年,龚心钊在合肥开凿逍遥津西濠时,从地下9尺的地方挖出的。今日合肥的逍遥津公园当年大半属于龚家的私家园林。盒内有龚心钊的文字记录,说他“亲眼目睹此物被掘出,竟完全无损”。另一笺又记“日本贾人许价二百元”一语,老先生显然并不愿意,也没有将文物出让给日本人。黄玄龙说,龚心钊不像一般的收藏家止于收藏,他对每件藏品都会去考证其来龙去脉,对于文物的传世经历与收藏过程也都会撰写墨书签条附于其中。

( 宋吉州窑剪纸漏花盏,包装为瞻麓斋制硬木外匣、锦布囊匣 )

( 宋吉州窑剪纸漏花盏,包装为瞻麓斋制硬木外匣、锦布囊匣 )

找回的另一件宋代官窑印池,装在龚心钊特制的织锦囊匣内,盒子侧边是用象牙制的搭扣,扣带用的是较为耐用的麂皮。一般的骨杆都做成尖牙状,但龚心钊会特别要求工匠将它磨成较为圆润的形状,他认为这样更易于使用。龚安英告诉本刊记者:“龚家长年雇有学有专精的工匠,每遇有需要,父亲量好尺寸后,便会要求工匠制作各种锦盒、木匣,他在旁口述指示,亲自监督。”如瓷器多以锦囊盒与紫檀木匣做双层的包装。对材料,龚心钊非常讲究,裱画装潢用的纸都是自己收藏的,有些紫檀木与金粟纸还是来自于清宫拍卖的旧物。至于囊匣与锦盒的配色,用于装裱、制造的纸张或檀木、象牙等材料,都会因应藏品本身来做适当的选择与搭配。于是这种包装便成了龚心钊藏品独一无二的识别标志。凭着这一特点,黄玄龙又从香港买回一把龚心钊旧藏的周代玉刀。

黄玄龙说他当时看完这把玉刀,觉得不错,可价格有些高,犹豫不定。老板说它的原包装还在,相当的好。拿来一看,黄玄龙便知道是龚心钊的旧藏了。玉刀的包装盒,以紫檀做边框,为的是防止里面使用的上好楠木变形;内用黄杨木做刀形压板,尺寸严丝合缝,能把玉刀稳稳地固定。紫檀盒上面写“装玉刀”;反过来还有一签条,写道,“现在这个元代的面板我不舍得丢掉,把它留着,放在盒子的底部”。还作注脚“怕磨损掉”,上再用一板隔开,又注一签条“怕再磨损它”。看完这个包装,黄玄龙“豪爽地”将它买走,是觉得前辈对古玩的态度,是今天的藏家无法企及的。

( 宋建窑兔毫盏,包装为瞻麓斋制红木外匣、织锦囊匣 )

( 宋建窑兔毫盏,包装为瞻麓斋制红木外匣、织锦囊匣 )

龚家亲戚之间相互都有往来,各自家中大概还有什么古玩也都是知道的。明代甘履铭一瓢砚,便是从龚安英的侄孙女那儿购回的。这件一瓢砚原为贝聿铭贝氏家族先人、苏州藏书家贝墉(简香)所收藏,后来成为龚心钊的收藏。黄玄龙估计是在“文革”抄家的时候,将龚心钊与龚心铭的收藏混到了一起,这才会出现在龚心铭后人那儿。

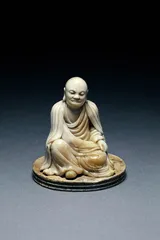

其实黄玄龙手中最重要的龚心钊旧藏,则直接来源于龚安英。不久之前,她将一对杨玉璇制白寿山慧可断臂像、杨玉璇田黄冻达摩面壁像,合称“禅宗组曲”转让给了黄玄龙。这是龚心钊留给龚安英最重要的收藏之一,包装盒上书有的“六衡供奉”足以说明,六衡是龚心钊给龚安英起的号,意思是让她好好供养。这对“禅宗组曲”原是明末清初的文学家冒辟疆所藏,后经裔孙冒广生转予龚心钊。白寿山慧可断臂像,石质润泽莹朗,断臂写真尤为精绝,横眉冷眼,双唇紧抿而嘴角上扬,神情孤傲,生动地捕捉住慧可“立雪断臂”坚忍求道的刚毅气质,背后镌有草书“玉璇”署款。田黄冻达摩面壁像,隆眉高鼻,络腮胡须及卷发,表情沉凝威严,更突显了达摩面壁9年苦修的坚毅神情,以田黄雕人物这么细腻的却是很少见。杨玉璇的技艺能事被誉为“绝技”,曾于康熙时期供奉内廷。学界公认的杨玉璇的经典作品,海内外博物馆及私人收藏统计不超过10件。

( 明末清初杨玉璇制田黄冻达摩面壁像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣、象牙座 )

( 明末清初杨玉璇制田黄冻达摩面壁像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣、象牙座 )

其实在20年的时间里,黄玄龙能找回来的龚心钊旧藏是非常有限的,但是无形中却影响着黄玄龙的鉴赏品位和收藏态度。今年为了纪念与龚家认识20年,黄玄龙拿出龚心钊的一些旧藏,在中国嘉德做了一场“陶冶性灵——文房清供”专拍,同时以龚心钊的生平及收藏出版了《玩古玩》一书,他告诉本刊记者,希望借助龚心钊的收藏,让今天的藏家体悟到前辈对收藏所付出的心血与态度,而不仅仅是艺术投资的回报。■

(实习记者王璐对本文亦有贡献)

( 明末清初杨玉璇制田黄冻达摩面壁像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣、象牙座 )

( 明末清初杨玉璇制白寿山慧可断臂像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣 )

( 明末清初杨玉璇制白寿山慧可断臂像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣 )

( 明末清初杨玉璇制白寿山慧可断臂像,包装为瞻麓斋制瘿木囊匣 )

( 1935年,龚心钊(前排右一)与诸遗老合影 )

( 1935年,龚心钊(前排右一)与诸遗老合影 )

( 明甘玩铭制一瓢砚 )

( 明甘玩铭制一瓢砚 )

( 周玉刀,包装为瞻麓斋制紫檀嵌瘿木匣、黄杨衬板 )

( 周玉刀,包装为瞻麓斋制紫檀嵌瘿木匣、黄杨衬板 )

( 周玉刀,包装为瞻麓斋制紫檀嵌瘿木匣、黄杨衬板 ) 上海博物馆文物复来散尽瘿木文化

( 周玉刀,包装为瞻麓斋制紫檀嵌瘿木匣、黄杨衬板 ) 上海博物馆文物复来散尽瘿木文化