泰特现代艺术馆,今年10岁

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

( 泰特现代艺术馆西侧入口 )

( 泰特现代艺术馆西侧入口 )

泰特现代艺术馆位于泰晤士河南岸,正对着的河那边是圣保罗大教堂。参观的最佳路线是从北岸经过千禧桥抵达艺术馆。千禧桥是泰晤士河上唯一一座人行桥。

泰特现代艺术馆的建筑原本是座发电厂,建于1947年,由英国著名建筑师吉尔斯·吉尔伯特·司各特爵士设计。司各特还设计过滑铁卢桥和红色电话亭。发电厂主体建筑像个扁盒子,充满工业时期的审美趣味,中线上高高的烟囱与对岸圣保罗大教堂的圆顶相映成趣。发电厂外部用了420万块砖覆盖,朴素,平易近人,体现了战后英国人对国家形象的定位。此前,英国标志性的建筑——议会大厦、白金汉宫等等无一不是贵族化的,在英国建筑史上发电厂是一个标志。发电厂到1981年停止使用,1994年,英国政府决定改建为美术馆,专门展出20世纪以来的现代艺术作品。改建设计由瑞士建筑师雅克·赫尔佐格(Jacques Herzog)和埃尔·德·梅隆(Pierre de Meuron)担纲,两位建筑师保留了发电厂的古典风格和砖结构,将厂房内部隔出5层,在屋顶加盖了2层玻璃盒子,分别做办公室和餐厅、咖啡馆。参观者无论在展厅,还是在餐厅,抬眼可见泰晤士河、圣保罗大教堂。现在评论家普遍认为泰特现代艺术馆是工业建筑再利用的成功典范。

进泰特现代艺术馆,最好走西侧入口。进得大门,顺缓缓下降的坡道走向宽阔空旷的大厅,屋顶、墙壁细长高挑的窗栅透进光线,犹如走进一间大教堂,不由产生庄严的情绪。这里是原来的涡轮机房,今天则是核心展区,展出巨型雕塑和装置作品。2000年泰特现代艺术馆开幕时,涡轮机房里展出了法国女艺术家路易丝·布尔茹瓦(Louise Bourgeois)的巨型蜘蛛雕塑《妈妈》(Maman)。5月13日开幕第二天,头一小时的参观者就超过了5000人。他们都是冲着“蜘蛛妈妈”来的。

就这样,泰特现代艺术馆把观众吸引了过来。英国知名艺术史学家、评论家西蒙·格兰特(Simon Grant)对本刊记者说:“进入21世纪后,伦敦努力打造创意之都的形象,泰特现代艺术馆最大的贡献不在于吸引了数千万游客,而在于它教会了英国人欣赏现当代艺术。”

10年前,时任英国首相布莱尔、艺术家大野洋子、流行乐队宠物店男孩的两位成员为泰特现代艺术馆开幕式剪彩,仪式结束后,“参加庆典的艺术家们进入馆内,惊呆了,简直不敢相信竟然有这样的艺术体验”。《每日电讯报》艺术评论人回忆说。

( 位于泰晤士河南岸的泰特现代艺术馆。千禧桥是泰晤士河上唯一一座人行桥 )

( 位于泰晤士河南岸的泰特现代艺术馆。千禧桥是泰晤士河上唯一一座人行桥 )

泰特现代艺术馆用了全新的方式来呈现艺术品。通常美术馆兼备艺术档案馆的功能,因此按艺术编年史、艺术流派周期的年表挂画、摆雕塑。泰特现代艺术馆开幕那天就剪掉了这个标签,按四大题材——风景、静物、裸体、历史——摆放艺术品,完全割裂了艺术史脉络,是大胆激进的做法。在泰特现代艺术馆看展品,从一间展厅到另一间展厅,时间表往往突然发生转折,而每间“屋子”都是混搭的。莫奈的莲池风景画旁边是理查德·朗(Richard Long)的地景艺术(或称大地艺术)雕塑,再穿插着影像作品发出的声音。仔细追究,这每一件作品都有联系。

在5楼一间名为“流动的状态”展厅里,进门就可看到意大利雕塑家翁贝托·薄邱尼(Umberto Boccioni)的雕塑《空间连续性的唯一形体》,这个行走中的人体现了未来派艺术家的速度观、力量观、机械观。它旁边是美国艺术家罗伊·里奇登斯坦(Roy Lichtenstein)的波普绘画《Whaam!》,画面上火箭与战斗机碰撞出红黄两色的爆炸波,那么富有动态。这样的陈列,制造出流动的能量,给观者带来视觉惊喜和自由的联想。泰特现代艺术馆展览部总监马修·盖尔(Matthew Gale)说,作品“混搭”,给了参观者多重视角去欣赏作品,理解它在不同情境下的内涵。

( 2005年

《筑堤》,雷切尔·怀特雷

英国雕塑家雷切尔·怀特雷(Rachel Whiteread)是第一位荣获特纳奖的女性艺术家。她从北极回来后不久,用1.4万个白色半透明塑料盒堆出这个迷宫般的《筑堤》。除了苔藓再无其他植物的北极冰原让她几乎得了幽闭症,《筑堤》正是要表现这种恐怖。创作灵感来源于她妈妈家的纸箱。 )

( 2005年

《筑堤》,雷切尔·怀特雷

英国雕塑家雷切尔·怀特雷(Rachel Whiteread)是第一位荣获特纳奖的女性艺术家。她从北极回来后不久,用1.4万个白色半透明塑料盒堆出这个迷宫般的《筑堤》。除了苔藓再无其他植物的北极冰原让她几乎得了幽闭症,《筑堤》正是要表现这种恐怖。创作灵感来源于她妈妈家的纸箱。 )

赫尔佐格与德·梅隆将艺术馆的每一层只分隔为两间展厅,展览空间极为宽大、多样。有的空间不做成直角,而是让它像一个通道;有的空间里加了许多高大的支柱,扩大了空间,发掘出建筑的艺术潜能。正是这样的设计,让参观者从立体派展室进入马丁·帕尔(Martin Parr)的摄影展,看完高桥智子(Tomoko Takahashi)的装置再看游击队女孩(Guerrilla Girls,美国一个女性艺术家团体)的作品,过程就很自然了。无拘无束和自由的布展方式很受年轻人欢迎,据泰特现代艺术馆调查,去年每天参观者1.3万,51%年龄未满35岁。

10年来泰特现代艺术馆举办了诸多重要的展览:“卢梭-巴黎:热带林”,“马蒂斯-毕加索”,“杜尚-曼·雷-皮卡比阿”,“爱德华·霍珀”,“马克·罗斯科”,“约瑟夫·波依斯”,“路易丝·布尔茹瓦”,“吉尔伯特和乔治”⋯⋯还有今年的“凡·杜斯堡”,“国际先锋”。其中“马蒂斯-毕加索”展览为期3个月,参观人数达46万。

( 2004年

《原始材料》,布鲁斯·瑙曼

美国艺术家布鲁斯·瑙曼 (Bruce Nauman)的材料不是有形的,而是声音。他在巨大的空间里做了个音效装置,当参观者沿着坡道向下走向涡轮机房,会听到许多声音,有短句、对白、发表意见、呼叫、脱口秀、寒暄、 自说自话,远远近近,软硬交织。 )

( 2004年

《原始材料》,布鲁斯·瑙曼

美国艺术家布鲁斯·瑙曼 (Bruce Nauman)的材料不是有形的,而是声音。他在巨大的空间里做了个音效装置,当参观者沿着坡道向下走向涡轮机房,会听到许多声音,有短句、对白、发表意见、呼叫、脱口秀、寒暄、 自说自话,远远近近,软硬交织。 )

策展方面,泰特现代艺术馆颇有独到之处,其中最吸引艺术爱好者与游客的是每年在涡轮机房举办的“联合利华系列展”。这个展览与联合利华合作,每年邀请一位艺术家根据涡轮机房的空间,创作一件雕塑或装置作品。布尔茹瓦的大蜘蛛雕塑是开场作品,她说,涡轮机房的空间太美妙了,任何东西放进去都能产生强大的反应。其后每年一件大得惊人的作品,无一不引起热烈的争论和参与:要么是巨大的滑梯,观众当然可以滑下来;要么是人造太阳,观众可以躺在地板上晒日光浴;要么是一间漆黑的屋子,或者地上裂开一条长长的缝隙。这些作品融于超乎想象的巨大空间中,带着强烈的戏剧感,而赫尔佐格与德·梅隆对涡轮机房的设计强化了这一戏剧性。机房天花板足有5层楼高,面积3300平方米,给了艺术家们最大的挑战。设计师在一侧墙上架设了两道玻璃天桥,仿佛空中走廊,参观者在走廊上可以从不同高度欣赏艺术家的巨作。

其实整个泰特现代艺术馆都具有戏剧性,有了大众游乐场的性质。娱乐性改变了公众对艺术的认识:不是只有油画才算艺术。艺术评论家乔纳森·琼斯(Jonathan Jones)说:“油画的历史不过500年,人类的艺术创作活动已长达3万年。比如卡斯顿·霍勒(Carsten H?ller)在涡轮机房里装置的滑梯就传达了比油画更古老的审美体验。它和公园里的滑梯不一样,是专为艺术馆的空间设计的。人们通过它进入艺术馆,有的人产生愉悦,有的人感到晕眩,从而对熟悉的空间有了新的认识。优秀的雕塑作品都有这个功能。”馆内还有触摸屏参观指南,有专门为学生安排的活动,有针对儿童的多媒体艺术教育课程,有可以欣赏泰晤士河与圣保罗大教堂的露天咖啡馆,有3个礼品商店,10年卖出了3500万英镑礼品、4500万英镑艺术类书籍,最畅销的是根据马克·罗斯科1957年的绘画《Light Red Over Black》复制的明信片。■

( 2000年

《妈妈》,路易丝·布尔茹瓦

布尔茹瓦明年就100岁了,巨型蜘蛛雕塑《妈妈》是她89岁的作品。蜘蛛旁安装了3架阴森的铁塔,观众可以上塔更好地观看。蜘蛛小心翼翼地保护着脑袋下的卵,人走在它的腿下方会觉得被围住了,从而产生被妈妈保护的感觉。这是布尔茹瓦献给她母亲的作品。 )

( 2000年

《妈妈》,路易丝·布尔茹瓦

布尔茹瓦明年就100岁了,巨型蜘蛛雕塑《妈妈》是她89岁的作品。蜘蛛旁安装了3架阴森的铁塔,观众可以上塔更好地观看。蜘蛛小心翼翼地保护着脑袋下的卵,人走在它的腿下方会觉得被围住了,从而产生被妈妈保护的感觉。这是布尔茹瓦献给她母亲的作品。 )

( 2001年

《双重困境》,胡安·姆诺斯

西班牙艺术家胡安·姆诺斯(Juan Mu?oz)在涡轮机房的空中搭了两层板,升降机上上下下,形成空空荡荡洞穴似的空间,摆了成组的人偶,在神秘地做着什么。这件作品表现出个体处于喧闹人群中的痛苦、孤独、空虚。2001年6月,姆诺斯完成这件装置作品不久,在旅途中猝然去世,终年48岁。 )

( 2001年

《双重困境》,胡安·姆诺斯

西班牙艺术家胡安·姆诺斯(Juan Mu?oz)在涡轮机房的空中搭了两层板,升降机上上下下,形成空空荡荡洞穴似的空间,摆了成组的人偶,在神秘地做着什么。这件作品表现出个体处于喧闹人群中的痛苦、孤独、空虚。2001年6月,姆诺斯完成这件装置作品不久,在旅途中猝然去世,终年48岁。 )

( 2003年

《气象计划》,奥拉维尔·埃利亚松

丹麦-冰岛艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)的这件作品,在涡轮机房的天花板上铺设了宽广的镜面,用200盏黄色的钠光灯组成一轮冬日的太阳,悬在半空,“阳光”产生了薄雾,制造出了幻想中的霞光普照。参观者可以看天花板上照出的自己的身影,感觉无限扩大。很多人躺在地板上,沐浴在橘红色的薄雾里,好像真的在晒太阳。这件作品在6个月的展期内吸引了230万参观者。 )

( 2003年

《气象计划》,奥拉维尔·埃利亚松

丹麦-冰岛艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)的这件作品,在涡轮机房的天花板上铺设了宽广的镜面,用200盏黄色的钠光灯组成一轮冬日的太阳,悬在半空,“阳光”产生了薄雾,制造出了幻想中的霞光普照。参观者可以看天花板上照出的自己的身影,感觉无限扩大。很多人躺在地板上,沐浴在橘红色的薄雾里,好像真的在晒太阳。这件作品在6个月的展期内吸引了230万参观者。 )

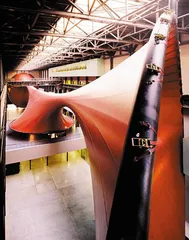

( 2002年

《马西亚斯》,阿尼诗·卡普尔

印裔艺术家阿尼诗·卡普尔(Anish Kapoor)的这件作品是3个猩红色PVC制成的巨型喇叭,长155米。马西亚斯是希腊神话中的森林之神,他向阿波罗挑战吹奏长笛,败落后被阿波罗活活剥皮。这3个喇叭确实像巨人血淋淋的内脏。任何人看它们,都无法看清全貌,只能感受到局部,如盲人摸象,不由对周遭环境、自我处境产生陌生感,从而失去安全感。 )

( 2002年

《马西亚斯》,阿尼诗·卡普尔

印裔艺术家阿尼诗·卡普尔(Anish Kapoor)的这件作品是3个猩红色PVC制成的巨型喇叭,长155米。马西亚斯是希腊神话中的森林之神,他向阿波罗挑战吹奏长笛,败落后被阿波罗活活剥皮。这3个喇叭确实像巨人血淋淋的内脏。任何人看它们,都无法看清全貌,只能感受到局部,如盲人摸象,不由对周遭环境、自我处境产生陌生感,从而失去安全感。 )

( 2007年

《口令》,多丽丝·沙尔塞多

哥伦比亚雕塑家多丽丝·沙尔塞多(Doris Salcedo)用1年时间在涡轮机房地板上开出一条167米长的裂缝。开展后,评论家和观众很长时间猜不透这“无底”沟壑到底是用什么材料做的。裂缝弯弯曲曲,仿佛地震留给大地的伤疤。沙尔塞多根据《旧约》中的故事创作了“口令”。以色列人逃亡过约旦河时遭遇敌人基列人,基列人要他们念“Shibboleth”(希伯来文“大河”之意)一词来识别身份,由于以色列人发不出“sh”的音,便被识破,惨遭杀害。沙尔塞多认为所谓的民主世界存在着严重的歧视和隔阂,来自弱小国家的移民需要通过某种形态的“口令”来鉴别。她不愿透露裂缝是如何造出来的,问有多深,她说:“没有底,它像人性一样深不可测。”这条缝现在被填上了,但痕迹尚在。 )

( 2007年

《口令》,多丽丝·沙尔塞多

哥伦比亚雕塑家多丽丝·沙尔塞多(Doris Salcedo)用1年时间在涡轮机房地板上开出一条167米长的裂缝。开展后,评论家和观众很长时间猜不透这“无底”沟壑到底是用什么材料做的。裂缝弯弯曲曲,仿佛地震留给大地的伤疤。沙尔塞多根据《旧约》中的故事创作了“口令”。以色列人逃亡过约旦河时遭遇敌人基列人,基列人要他们念“Shibboleth”(希伯来文“大河”之意)一词来识别身份,由于以色列人发不出“sh”的音,便被识破,惨遭杀害。沙尔塞多认为所谓的民主世界存在着严重的歧视和隔阂,来自弱小国家的移民需要通过某种形态的“口令”来鉴别。她不愿透露裂缝是如何造出来的,问有多深,她说:“没有底,它像人性一样深不可测。”这条缝现在被填上了,但痕迹尚在。 )

( 2009年

《怎么样》,米洛斯劳·巴尔卡

米洛斯劳·巴尔卡(Miros-law Balka)出生于华沙,他用不锈钢造的一间大屋子。屋子13米高、10米宽、30米长,除了入口,其余5个面内部涂黑,且密不透光,更像黑洞。当你走进涡轮机房,迎面看见这个巨大的“黑洞”,顺着2米高的斜坡走上去,便被无边无际的黑暗吞噬。《怎么样》一名借用了著名作家萨缪尔·贝克特写于1961年的同名小说,小说中的人物在没有尽头的泥土里、黑暗中蠕动,不知该往何处去。 )

( 2009年

《怎么样》,米洛斯劳·巴尔卡

米洛斯劳·巴尔卡(Miros-law Balka)出生于华沙,他用不锈钢造的一间大屋子。屋子13米高、10米宽、30米长,除了入口,其余5个面内部涂黑,且密不透光,更像黑洞。当你走进涡轮机房,迎面看见这个巨大的“黑洞”,顺着2米高的斜坡走上去,便被无边无际的黑暗吞噬。《怎么样》一名借用了著名作家萨缪尔·贝克特写于1961年的同名小说,小说中的人物在没有尽头的泥土里、黑暗中蠕动,不知该往何处去。 )

( 2008年

《公元2058年》,多米尼克·冈萨雷斯-弗尔斯特

法国女艺术家多米尼克·冈萨雷斯-弗尔斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)在作品中调侃了一番亨利·摩尔、布尔茹瓦等艺术家,复制了他们的代表作“母与子”、“蜘蛛”等等,将它们置于200张双层铁架子床之间。弗尔斯特说,她想展示50年后的伦敦受到自然灾害袭击的一个情景。为此她增加了飓风袭击、电闪雷鸣的音效,挂了大屏幕播放灾难片的镜头。每张床上绑了一本与灾难、袭击有关的书籍,参观者可以躺到床上,看看书,体验被关在难民营的感受。 )

( 2008年

《公元2058年》,多米尼克·冈萨雷斯-弗尔斯特

法国女艺术家多米尼克·冈萨雷斯-弗尔斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)在作品中调侃了一番亨利·摩尔、布尔茹瓦等艺术家,复制了他们的代表作“母与子”、“蜘蛛”等等,将它们置于200张双层铁架子床之间。弗尔斯特说,她想展示50年后的伦敦受到自然灾害袭击的一个情景。为此她增加了飓风袭击、电闪雷鸣的音效,挂了大屏幕播放灾难片的镜头。每张床上绑了一本与灾难、袭击有关的书籍,参观者可以躺到床上,看看书,体验被关在难民营的感受。 )

( 2006年

《实验基地》,卡斯顿·霍勒

比利时艺术家卡斯顿·霍勒(Carsten Höller)在机房里装了银色的滑道,鼓励参观者滑进泰特。滑梯是直接能让人产生反应的“装置”,瞬间制造片刻的晕眩缭乱,这一心理反应会直观地呈现在观众的脸部和肢体表情中。展览时,每天滑梯的每个入口都排着长队,残疾人也乐意滑一道。 ) 10泰特艺术馆现代今年

( 2006年

《实验基地》,卡斯顿·霍勒

比利时艺术家卡斯顿·霍勒(Carsten Höller)在机房里装了银色的滑道,鼓励参观者滑进泰特。滑梯是直接能让人产生反应的“装置”,瞬间制造片刻的晕眩缭乱,这一心理反应会直观地呈现在观众的脸部和肢体表情中。展览时,每天滑梯的每个入口都排着长队,残疾人也乐意滑一道。 ) 10泰特艺术馆现代今年