“做学问不是为了拿奖”

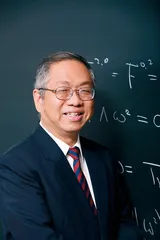

作者:曹玲 ( 丘成桐近照 )

( 丘成桐近照 )

沃尔夫奖是一个国际性的奖项,主要奖励对推动人类科学与艺术文明做出杰出贡献的人士,每年评选一次,分别奖励在农业、化学、数学、医药和物理领域,或者艺术领域中的建筑、音乐、绘画、雕塑四大项目之一中取得突出成绩的人士。1978年之后几乎每年都有颁奖,总计来自18个国家的253位科学家和艺术家获奖。

菲尔茨奖和沃尔夫奖双料得主迄今只有13位,再加上克雷福特奖三奖并获的数学家,此前只有比利时数学家德利涅一人,丘成桐是第二人。为此,本刊对其进行了专访。

“每一个奖都让我高兴”

三联生活周刊:你多次获奖,包括著名的菲尔茨奖和克雷福特奖,这次获得沃尔夫奖有什么感受?哪一次获奖最激动?

丘成桐:这3个是不同的奖,每一个奖都让我高兴。菲尔茨奖由国际数学联盟颁发,是数学家评选出来的,只授予40岁以下的年轻数学家,奖励我很年轻时候的工作。克雷福特奖是瑞典皇家科学院颁发的,是代替诺贝尔奖的数学奖。沃尔夫奖是以色列颁发的,以获奖者的终身成就来评定,我想也是很值得骄傲的。不好说哪一次最激动,年轻的时候会更激动一些,其实每一个奖都很好,都很有意义。

( 1969年毕业于香港中文大学崇基学院的丘成桐 )

( 1969年毕业于香港中文大学崇基学院的丘成桐 )

三联生活周刊:你觉得自己哪个工作最重要、最满意?

丘成桐:我在学术上一路走来都还不错,满意的工作不止一个,有好几个。现在看来是我早期的工作更重要。有人说“卡拉比-丘猜想”重要一点,但我觉得,最重要的是我们将一个几何分支学慢慢建立成一个学科,而且这个学科越来越重要,很多重要问题都是用这个学科的工具来解决,而我是建立这个学科的一个重要科学家。不过,学问总要过了一段时间才能看清重要不重要,以后也很难说现在的工作不重要。

( 儿童时期的丘成桐 )

( 儿童时期的丘成桐 )

三联生活周刊:沃尔夫奖的获奖词说,你除了学术贡献外,还培育了数量众多的研究生,建立了好几个活跃的数学研究中心。

丘成桐:做学问总是要培养后继者,以前我跟名师学习,到了自己做教授的时候,总希望后来的人能够跟上来。对我来说,最直接的方式是培养中国学生。对我来讲,帮助年轻人上进是件值得高兴的事情。

( 丘成桐与家人合影 )

( 丘成桐与家人合影 )

三联生活周刊:你说很多重要的工作都是科学家们二三十岁时做出来的,这有没有学科针对性?

丘成桐:比较理论的学科比如数学和理论物理,很多研究是30多岁的年轻人做出来的,因为这些学科不需要做很多实验,不需要很多实验经验。不过很多需要做实验的学科,也有不少成就是研究人员年轻时候就做出来的,比如发现DNA双螺旋结构的沃森和克里克,也是二三十岁出的成果。

( 卡拉比和丘成桐(摄于2004年) )

( 卡拉比和丘成桐(摄于2004年) )

三联生活周刊:这么多年来,你对选拔人才有什么经验?

丘成桐:选拔人才是件不容易的事,选拔人才容易出错的地方在于,有些学生很聪明,但是不用功也不会成才,中途受到金钱或名利的诱惑也不能成才。总的讲,成才的都是很用功的学生,选拔人才很重要的一点是要看他用不用功。

( 丘成桐读书时教外籍教师练太极拳 )

( 丘成桐读书时教外籍教师练太极拳 )

三联生活周刊:你也批评过中国国内科研界的风气,对选拔人才有很大障碍。

丘成桐:20多年来中国的政府机构对“海归”人才更加重视,其实过了一点。国外有一些学者自以为了不起,实际上学问并不行,只因为他们在国外。这是不幸的事情,中国派出的学者觉得自己了不起,不愿意回国或者提很多要求,或者没辞掉国外的位置就在国内假装全职,这样很不好。往往中国有些学者工作做得很好但报酬很低,往往连“海归”的1/5都不到。

三联生活周刊:这和人才选拔体制和人才识别能力不健全有关?

丘成桐:这不是能力的问题,是有意做成这样,不愿意选择公平的方法选拔人才。既得利益集团不愿意放弃自己的利益,基本上选拔的都是和自己有关的人。

三联生活周刊:特指数学学科还是很多学科都这样?

丘成桐:我对其他学科不熟,不想多谈。我讲的都是数学学科,但是也听说过有些学科比数学还要糟糕。

“名利不能提供长久的推动力”

三联生活周刊:为什么很多中国小孩上大学之前,数学要比美国小孩牛很多,但是到了后来做研究就不行了?你说过,中国高校的本科生在数学方面基本上就没有国际竞争力了,到了国外还需要重新将基本科目念好一点,是否说我们的教育到本科就走下坡路了?

丘成桐:中国10多年前来美国的留学生,基本功都很好,考试都是第一流的。但是这10多年,中国学生在美国的考分就没有那么高了,基本功没那么扎实,希望国内基本教育水平能够提高。原因可能是因为,一方面优秀的学生很多去学习金融,另一方面大学里的老师不愿意花时间去教学生。现在大学里的风气是做研究就好了,一些教授也不去教学生。诸如此类的现象很多,还有很多其他原因。

三联生活周刊:你还反对“奥数”,是只在中国反对“奥数”吗?

丘成桐:是。美国的奥数风气挺正常的,他们的学生是有兴趣才去学奥数,不会专门为了考奥数而去学奥数。奥数的问题在于它的考题很偏,很多学生考第一拿金牌之后就以为自己数学很好,什么都懂,再加上学校对他们太重视,又被媒体报道,很多孩子就飘飘然以为自己很了不起,进入大学很多基本课程不愿意学。其实他们只懂得数学的一小部分,还有很多东西并没有搞懂,得了奥数金牌反而造成了不好的结果。

数学需要很多其他方面的训练,好的数学家要懂很多东西,如果知识面很狭窄,对研究数学很不好。

三联生活周刊:据说你年轻的时候经常跑去听和数学无关的讲座,以此拓宽自己的知识面?

丘成桐:我那时候经常去听物理和工科的讲座,能够学到一些方法,找到一些方向。所以后来我的研究跨学科比较大,比如和物理学有很大关系,和超弦理论的发展有关,证明了广义相对论中的正质量猜想等等。

三联生活周刊:你当年刻苦读书的动力是什么?是热爱数学还是其他什么原因?

丘成桐:都有。我对学问总有很大的兴趣,我在香港长大,17岁入读香港中文大学数学系,当时香港只有两个大学,两个大学的学问也都不太行,如果我做不好学问的话前途就很渺茫,所以我很刻苦。后来我在“大三”时去了美国,到了加州大学伯克利分校,然后更用功读书了。

三联生活周刊:有人说,对名利的追求同样可以作为科学的动力,不一定非要是探索未知才是科学的动力。这种说法似乎很符合当今社会的实情,对此,你怎么看?

丘成桐:如果方向对了,为了名利可能一开始也能做出好的工作,但是长期下去是不可能的。从事科学工作如果不是真有兴趣,名利可以引导你,刺激你一下,但不能提供长久的推动力,也不可能做出很深刻的成就,最多是普通人的工作,和大师级别相距甚远。所以你看很多年轻人刚开始做了一些工作,过了几年就慢慢没有后劲了。

三联生活周刊:媒体和网络上对你的评价很多,也有不少负面评价,实际上你是怎样一个人?

丘成桐:我没有兴趣做官,也没有兴趣求名求利,人家讲什么我也不在乎,事业是我最大的爱好。我很希望中国的事情能够做好,我没想要捞好处。我的日常生活很平淡,喜欢和家人、孩子在一起,闲暇时陪陪孩子,出门旅游,看看古文,写写诗词,自得其乐。

三联生活周刊:你在前几年接受采访时说,来中国的任职和演讲分文不取,甚至连机票都是自掏腰包,这是真的吗?

丘成桐:我在中国是不拿钱的,有时候我用自己的钱,有时候我用国外的资助。不过有时在中国从一个地方到另外一个地方,一些机构已经安排好的,人家开车送我或者买了机票,我也就接受了。总之,我不拿中国的钱。

三联生活周刊:研究数学这种理论学科也需要花很多钱吗?

丘成桐:研究数学比其他学科花的钱少得多,需要的经费不多,数学不需要太多的仪器,普通电脑就可以了,如果方向对了很容易出成果。但是问题在于中国大师级的教授基本上没有,很多方向都不对,这就没办法了。

三联生活周刊:从媒体上了解的你一直都很自信,有没有沮丧或者灰心的时候?

丘成桐:研究总伴有成功和失败,平常心去看就好了,说是自信也好。我平时比较乐观,年轻时候是穷孩子出身,从来都觉得有问题始终会解决。我算是运气好的,虽然受到过一些挫折,但总是能克服它。

三联生活周刊:乐观也是搞研究必备的品质吗?

丘成桐:乐观当然很重要,否则到半路你就走不下去了。做学问怎么也要三年五年,甚至十年八载,所以不但要乐观,而且要兴趣浓厚。学问本身很枯燥,如果没兴趣,就算再用功、自信、乐观也不容易坚持下去。对我来说,学问很有意思,我总想了解它,做学问并不是个苦差事。

三联生活周刊:你觉得自己幸福吗?有没有不安?生命里最重要的东西是什么?

丘成桐:40多年来我没什么特别担忧的事情,政治不重要,但是家庭的问题总要解决,孩子要长大,吃饭要关心,遇到父母去世、孩子生病之类的事情我也会不安。基本上我就是一个普通的研究人员,先做好普通人,再把自己的学问做好。除了家庭和学问,还有一些志同道合的朋友也很重要。

三联生活周刊:还有没有什么没拿到的奖项,让你感到遗憾的?

丘成桐:(笑)做学问不是为了拿奖,拿奖是件愉快的事,表示同行对你学术的肯定。一篇文章写得好不好其实你心里很清楚,人家讲行也不见得真的行,人家讲不行也不见得是真的不行。我觉得一定要有平常心,自己能肯定自己。历史上不是靠拿奖来评价数学家的,不是靠一个机构来证明你做了多少工作的,而是你真正对数学的发展做了多大贡献。有些大数学家没拿什么奖,但数学界对他们是非常尊敬的。■

卡拉比-丘猜想

“卡拉比-丘猜想”是由意大利著名几何学家卡拉比在1954年国际数学家大会上提出的:在封闭的空间,有无可能存在没有物质分布的引力场。卡拉比认为是存在的,可是没有人能证实,包括卡拉比自己。

丘成桐在1976年27岁时攻克了这个几何学难题,并因此于33岁获得数学界的“诺贝尔奖”——菲尔茨奖,是迄今为止第一个获得该奖的华人数学家。他的研究在数十年后对物理学中的超弦理论做出了重大贡献,在最常规的超弦模型中,弦论中有十个猜想中的维度,但是我们认识到的只是四维空间,而科学家们“算”出来,多余的那六维空间则采取一种特殊、古怪的方式紧缩起来,躲到所谓的“卡拉比-丘成桐”空间里去了,目前已经测试出25种“卡-丘空间”构造符合超弦理论的“胃口”。■(文 / 曹玲) 不是为了做学问拿奖