卡廷之痛:70年的记忆和阴影

作者:王恺 ( 2000年,波兰和俄罗斯共同修建了“卡廷事件”纪念馆,里面陈列着事件中遭枪杀的波兰人相关资料与遗物 )

( 2000年,波兰和俄罗斯共同修建了“卡廷事件”纪念馆,里面陈列着事件中遭枪杀的波兰人相关资料与遗物 )

卡廷森林里的上万块墓碑

因为这里曾大规模地掩埋尸体,古老的森林都被砍伐了——值得注意的是,这里掩埋的不光是波兰人的尸体。只是对波兰人的屠杀,使这里更加著名罢了。

从“肃反”时代开始,卡廷森林就成为周围城市处理被杀害者尸体之处,1940年对波兰人大规模的屠杀和掩埋,扩大了这里的砍伐范围。从1944年苏联收复斯摩棱斯克开始,这里就不再对外开放,公开而牵强的理由是,这里埋葬着“二战”中战死的5000名红军战士。彼得罗丘金,一位73岁的俄罗斯老人告诉我,在没有开放的年代,他们曾从森林小路走进来纪念自己的父亲,他父亲是红军战士,这种扫墓也得偷偷摸摸,因为卡廷森林看守严密。

彼得罗丘金的父亲死于1943年斯摩棱斯克的反纳粹战争,那一年,他刚5岁,还不太记得父亲的模样,就知道父亲是个农场工人,有时爱自己偷着喝酒,突然有一天参军上了战场。彼得罗丘金的妻子经历和他极相似,父亲也死于1943年的残酷战争中,她今年70岁,对父亲也毫无印象。年轻时,两人曾经结伴进森林纪念各自的父亲,在那个唯一高大的、埋葬苏联红军的墓前摆上鲜花。他们都知道,这里还埋葬了很多波兰人,也有“肃反”时期被杀害的俄罗斯人,但这是不允许被提及的事情。

在很多年里,卡廷在苏联和波兰都是禁忌。

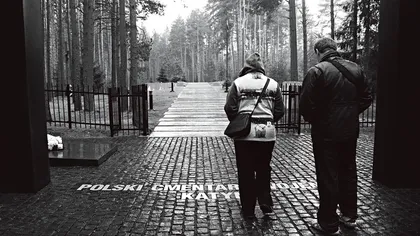

( 4月17日,前来卡廷纪念馆凭吊的民众 )

( 4月17日,前来卡廷纪念馆凭吊的民众 )

现在的森林已经于2000年彻底开放,尤其是对波兰人彻底开放。入口处有一个极为简陋的纪念馆,灰色墙面,矮小的类似木制的大门,设计师将之设计得恍如监狱的入口,极其压抑。里面的文字材料很少,实物更少,两面不足5米的墙遥遥相对,一边墙下展览的是在这里挖掘出来的波兰军官的照片和遗物,一边墙下展览的是肃反中被镇压的俄罗斯人的照片。

波兰人的遗物很少,只有些剃须刀、小镜子、眼镜、小刀和皮带扣,还有军服上的金属扣。几乎全是金属物品,比起那些腐坏的军服,这些更抗腐蚀。唯一留存下来的一个小瓶子,当年里面也不知道装的是剃须水还是香水。旁边的文字注明:“卡廷森林中埋葬的秘密。”可以想见,这些波兰囚徒即使在关押中还重视自己的外表。

( 卡廷纪念碑上刻着遇难波兰人的名字 )

( 卡廷纪念碑上刻着遇难波兰人的名字 )

从1940年4月3日开始到5月19日,苏联建立的若干集中营或者监狱中的波兰军官,包括一部分波兰的医生、律师、记者、大学教授,还包括200多名飞行员,总共约有2.2万名波兰上层人士被枪杀,枪杀行为由当时苏联的国防安全部门最高领导者贝利亚签字批准,全部是单独被叫进房间里,从脑后一枪毙命,然后再成批运往森林。

因为这种枪毙方式很像是德国纳粹习惯的杀人方式,所以在尸体被发现后的若干年内,苏联和纳粹一直在互相指责是对方所为。

( 俄罗斯人彼得罗丘金夫妇。年轻时,两人曾经结伴进入森林纪念各自的父亲,在那个高大的、埋葬着苏联红军战士的墓前摆上鲜花 )

( 俄罗斯人彼得罗丘金夫妇。年轻时,两人曾经结伴进入森林纪念各自的父亲,在那个高大的、埋葬着苏联红军战士的墓前摆上鲜花 )

雨越下越大,这是斯摩棱斯克地区4月常见的天气。我们从第一条道路往森林深处走,不远处就是波兰人的墓地。2000年修建好的这片墓地,正面是大块墓碑和一个硕大的指向天空的十字架。墓碑上面写着许多波兰遇难者的名字,不过没有2.2万之多,因为有些人的名字实在无法收集到了。

雨水从上面洒落下来,像眼泪。金属墓碑早已经锈迹斑斑,大堆的鲜花放在碑前,多数是前来纪念的波兰游客和各国旅游者所放置,与斑驳的墓碑形成极强的对比。

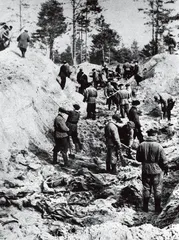

( 1943年卡廷遇难者尸体发掘现场 )

( 1943年卡廷遇难者尸体发掘现场 )

相比之下,围绕着这片墓地的近万块小金属墓碑令人印象更深刻。每块不过方寸大小,累积成墙,正好把上面的墓地绕了一圈。上面写了一个个完整的名字,出生年月和城市,最年轻的人——初步观察——是1913年出生于克拉科夫的斯库尔德勒,不过,所有人最后的轨迹都一样,1940年,死亡。

墓地周围,是当年埋葬死者的8个巨大的坑洞,俄罗斯人给这些洞起的名字是“死亡之洞”,一般是几百平方米大小的一块土地,下面不知道可以堆放多少人。

( 2007年波兰众议院决定,每年4月13日为“卡廷惨案”遇难者纪念日。每逢节假日,都会有人前往卡廷凭吊 )

( 2007年波兰众议院决定,每年4月13日为“卡廷惨案”遇难者纪念日。每逢节假日,都会有人前往卡廷凭吊 )

现在上面已经装置了简单而庞大的金属板,既作为标志,也方便人们行走,雨中的旅游者不多,他们带来了花朵和红白两色的波兰国旗,插在泥地里,或者金属墓碑的缝隙里。作为一种纪念方式,纪念馆里出售纪念品的俄罗斯人彼得罗夫娜是我们在整个森林中唯一见到的工作人员,她告诉我们,2000年刚开放时候,成天有年岁已高的波兰人来这里,表情肃穆凝重,放下成堆的鲜花,应该有不少是死者亲属。现在10年过去了,那些年高者越来越少,也许是已经死亡了。

1940年的春天

( 卡廷纪念馆周围的民居 )

( 卡廷纪念馆周围的民居 )

纪念馆的墙上,还有一张1940年2月10日从科泽尔斯克集中营寄出的明信片,满满一张上全是字迹。另外还有一页日记,小学生笔记本大小,也满是我们不认识的波兰文字。这大概是囚禁者们留下的不多的文字。在波兰导演瓦依达的影片《卡廷惨案》中,也有一名年轻的波兰骑兵上校,直到最后被送往屠杀地的途中,还在不断写日记的场景,不知道是不是根据这个人的事情改编的?这个日记的作者叫亚当·索勒斯基。

不过,即使不根据他的日记,根据当时被释放的一些波兰囚禁士兵的回忆,集中营的生活也可以勾勒出来。《卡廷,未被惩罚的罪行》的第一作者、美国堪萨斯大学历史系的荣誉教授安妮·M.辛西拉在接受采访中告诉本刊记者:根据大量材料,这些波兰军官和士兵,包括大批波兰的上层人士,从被苏联俘虏的第一天起,就开始过着艰难的日子。

1939年9月17日凌晨3时,苏联向当时的波兰驻苏联大使格日波夫斯基宣布照会,表示苏军将进入波兰,因为斯大林认为,波兰是个资产阶级国家,也是个法西斯国家,其境内的乌克兰人、白俄罗斯人正在受压迫,德国和波兰交战是帝国主义之间的战争。为此,苏联决定在这时越过苏波边境线,“将乌克兰人和白俄罗斯人置于自己的保护之下”。

中国社科院俄罗斯东欧中亚所苏联室副主任吴伟研究员告诉本刊记者,苏联并没有对波兰宣战,也许是认为此时的波兰政府已经流亡,国家也不复存在,所以没宣战。不过也就从那一天开始,苏联和德国甚至在一起配合组成包围圈,将波兰军队置于死地。

瓦依达的电影开场有个镜头:一座桥上正在逃避德国军队的波兰人突然停下脚步,大家惊慌地乱成一团,原来是桥对面的苏联人来了。很具象地展示了这一历史事实。

在苏联军队的快速推进中,波兰军队有官兵近25万人被俘获,关押在苏联各地的8个集中营里。

安妮·M.辛西拉告诉本刊记者:囚徒中有些经过长途跋涉到达集中营,另一些则乘坐火车。在拥挤的原本用来装牲口的车厢里,仅有极少的食物和水,饱受虱子和臭虫的困扰。而等待他们的营地同样缺乏生活设施。高级官员被安置在斯塔罗别利斯克,容纳不下的人被送去科泽尔斯克,警察和宪兵则去了奥斯塔什科夫。这些营地有的是一座旧修道院改造而成,有的是泥炭采掘工人的旧住所,有的索性就是从前的劳改营。

波兰囚犯们在这些营地里的生活可以从苏联内务人民委员部督察员、营地管理员、代表的报告中觅到踪迹,这些资料是历史学家们根据逐渐公布的档案材料中获得的:在1939年10月的一份报告中,苏联督察员就发现“一场灾难”在科泽尔斯克蔓延开来。

科泽尔斯克位于斯摩棱斯克东南250公里,集中营设在一所废弃的修道院中。修道院的建筑和营地都没有玻璃窗子,屋顶漏水,里面摆满了双层的单人床。一些犯人不得不睡在地板上。而一些人甚至需要轮班睡觉。

因为营地狭窄,所以营地管理员向上级报告,应该建成三层床或者四层,可是还是不够人们睡觉,在苏联冬日的严寒中,有些人被安排在夏季的帐篷里,或者猪圈里。甚至有人睡在夏季的露台上。

这里没有足够的水,盥洗、沐浴和衣物清洗都无法进行,厨房一天只能提供一顿热餐。也没有麦秆作为床褥,没有餐具,没有换洗的内衣和御寒的衣物——苏联并没有为接受这些囚犯做任何准备。

波兰囚犯对于营地的最显著记忆就是持续的饥饿。每天的标准饮食包括两顿极稀的汤,配菜常常是腐烂的鱼,两份定量的湿漉漉的黑面包,糖和蔬菜是没有的。

与此同时,囚犯们都要从事繁重的体力劳动:如砍柴或者挑水。还有部分战俘被送去修筑公路和挖矿,筑路工地上犯人们不断逃跑和罢工,因为工作和生活条件实在是太令人痛苦了。根据档案材料,战俘们反抗的言论很能说明问题:“你们欺骗我们,说做工就让我们回家,可是我们看不见尽头。”

起初,犯人被禁止和家人联系。他们反复重申这项权利,于1939年12月被许可每月给家人写一封信或者明信片,直到1940年3月中旬。宗教仪式和教育文化活动在营地里也是被禁止的。但它们仍在各个营地里悄然进行。1939年11月,斯塔罗别利斯克的人们为波兰独立日举行了特别的庆祝仪式,被安置在一间大教堂里的人们背诵了波兰民族诗人亚当·密茨凯维奇的作品。

吴伟告诉本刊记者,他根据自己获取的公开的苏联档案材料发现,在当时苏联的政治体制下,对战俘的甄别是根据“阶级原则”进行的。集中营的管理者根据上级指示,释放了一些波兰士兵战俘,而出生等级比较高的军官阶层,以及军队中的技术人员,如教会人员、军医、教授、作家等则不被释放。他们都有比较高的文化水准,逐渐被集中在3座战俘营中,由于他们表现出来的对波兰的感情比较浓厚,更使管理者认为他们不仅仅是阶级异己分子。

在当时苏联自己国内供应也比较缺乏的情况下,这些“异己分子”因为不能改悔,逐渐引起了苏联当局的重视,要求将之“减负”。而所谓减负,只有释放和枪决两条道路。

1940年2月初,贝利亚开始做出决定,对3个战俘营的战俘“一并处理”。已经公开的档案中,贝利亚说,这些战俘“充满了对苏维埃的仇视,是苏维埃政权的万恶敌人,所以要从肉体上消灭他们”。斯大林在文件上签署了同意。

根据另一份档案材料,内务部一个3人小组一天在1287份案卷上盖了章,他们连最基本的翻阅都无法进行,一整天完全是在盖章。难怪1990年戈尔巴乔夫声称,他在看这些档案的时候,头皮一阵阵发凉发紧。

1940年2月开始,战俘营中的波兰人分别被一个个拉进监狱、办公室或者隐蔽的空间,单独枪决,在斯摩棱斯克,也有部分是被拉进卡廷森林中枪决,其中职位最高的是波兰的海军上将,还包括数学家卡兹马尔兹。枪毙过程中没有发生任何大事故,5月中旬,根据苏联战俘统计局的数字,一共枪决了15131人,另还有西乌克兰和白俄罗斯监狱枪决的7305人,其中部分军官的尸体被火车拉往卡廷森林,并在3年后,成为这一悲剧的无声揭发者。

1940年10月,贝利亚签发命令,对执行行刑命令的各地125名工作人员进行表彰。44人提高了工资,81人一次性奖励800卢布,如果不是苏德战争爆发,德军迅速占领了包括斯摩棱斯克在内的大片土地后,这一秘密,也许就永久被埋葬在这片荒凉的森林中了。

1942年德国人已经占领了卡廷,卡廷森林中多处奇怪的被砍掉的原始森林引起了他们的怀疑。苏联人已经在上面掩盖了痕迹,并且种上了一些小树,这种掩饰只能让人起疑心,当地人也传说这里有集体坟墓,只是德国人不太明白,这里究竟是谁的坟墓。

1943年4月13日,柏林电台向世界广播,说卡廷森林发现了成千上万波兰人的尸体,说明了“犹太——布尔什维克兽行”。他们还邀请了一些刑事学家和病理学家前来调查,虽然属于纳粹政府组织的调查团,可是其中的一些技术分析,还是很有说服力。特别是关于尸体上发现的一些文件,最近的一份是1940年4月22日的苏联报纸。而另一个令人发指的技术细节是,几乎所有的头骨上的弹孔都是一枪,说明囚犯毫无反抗能力,只有一人的头骨上中了3枪。

当时英国驻波兰流亡政府的大使奥马雷和一些从苏联出来的波兰人谈话后,在文章中写道:1943年的卡廷森林特别暖和,使德国人从泥土刚软的时候就可以挖掘了,那些小松树也格外引人注意,一个植物学家只要加以分析,立刻就能明白,这些松树种植在1940年左右,并不是德国人占领后的1941年。

70年后的卡廷森林,当年的小松树已经长大,不知道是因为下雨还是去年冬天也很暖和,脚下的泥土也很松软。

可以想象波兰人因为卡廷事件对苏联,甚至是苏联解体后的俄罗斯人的敌意。安妮·M.辛西拉告诉本刊记者,在很长的时间内,在波兰自由讨论卡廷是不被允许的。第一个发表关于卡廷的历史研究成果并指出苏联应对此负责的波兰历史学家是卢泽克,这份名为《卡廷问题的历史》的研究成果使用笔名发表,他的父亲是一位军医,就在1940年被杀害。

俄罗斯人的卡廷

离卡廷森林最近的村庄叫别斯克,就在森林的后面,其中一幢显然刚修好,非常气派,原来是城市居民萨沙一家为了度假在这里修建的房子。23岁的萨沙在斯摩棱斯克的一家旅行社工作,他甚至不知道卡廷惨案,很茫然地看着我们说,俄罗斯的历史课本里没有这些。

1990年,苏联面临解体,面对着波兰越来越强大的要求说出真相的声音,戈尔巴乔夫才承认卡廷惨案是苏联所为,而直到1992年,俄罗斯才把部分档案归还波兰,卡廷真相才由猜测逐渐转为残忍的历史,而那一年,萨沙只不过5岁。

不过,即使是比他年长很多的俄罗斯人也未必能说清楚卡廷的真相,长期的掩饰,使一般俄罗斯人对卡廷处于无知状态。从村庄小路上走来的胖大的俄罗斯妇女柳德米拉就一脸无知,她说自己就知道有个电影叫“卡廷”。20年前,她们家因为工作调动从西伯利亚来到这里,来之前,她甚至都不知道卡廷森林,只知道自己可以靠近大城市工作了,斯摩棱斯克相比起寒冷的西伯利亚,无疑要美好许多。

柳德米拉很有礼貌,她为自己的无知道歉,然后解释原因,这个离森林最近的村庄别斯克只是一个新建的村庄,至于有历史的老村庄在哪里,还得问邻居亚历山德罗。亚历山德罗是从邻近的村搬来的,对于卡廷,他显然比起这两位要清楚。他说:“从小时候就恍惚知道这件事情,不过我们知道,森林里埋葬的不仅是波兰人,还有很多俄罗斯人,这里就是一个大坟墓。”

那么,居住在这里害怕吗?

“不害怕,俄罗斯的森林都这样。”

他给我们指出通往卡廷镇的道路,那里是个老镇,说不定能找到一些知道情况的人。汽车在绿色的森林里穿行,亚历山德罗的话还在我脑子里:“即使卡廷是污点,也是斯大林时代的污点,和现在的俄罗斯没有关系。”司机则一脸满足感,因为我们下车前,他就告诫我们,现在的俄罗斯人是不愿意提卡廷的。

不过,事实很快证实他这句话是错的,俄罗斯人愿意提,当然,他们心目中的卡廷,和波兰人心目中的卡廷是两个概念。

所谓卡廷镇,只是一片房屋的聚集地。一位住在一幢精致木屋里的老人,也叫亚历山德罗,他是斯摩棱斯克的建筑师,十几年前因为工作原因搬到了乡下,结果爱上了这里。院落里有梨花,走廊上放着硕大的做奶酪的机器,还有若干个自己制作的养蜜蜂的蜂箱,俄罗斯人对土地的爱好,一如19世纪的祖辈。

说到卡廷,他的脸迅速阴沉下来,“污点,那么多无辜的波兰人和俄罗斯人被杀害”。原来小时候在附近农村上学的他很早就知道卡廷,这片被封闭的森林,父亲告诉他不能进去,也不希望他进去,给他的解释是:“你知道为什么那么多俄罗斯人被杀吗?因为他们是知道太多秘密的人。”

喜欢读书的亚历山德罗告诉我们,从1990年开始,卡廷可以公开谈论了,他和周围的朋友们觉得,这个地方一定要纪念,甚至给政府写过信。不过,在他看来,这里纪念的确实不仅是那些被残杀的波兰人,也有被残杀的苏联人。“好多肃反对象,就是周围普通的老百姓,有筑路工人、早期的垦荒者,因为他们被怀疑是特务,或者被认为是反革命。”陆续被杀害的苏联民众,也有1万多人。这些人的处决都登记在案,有一份数字统计,从1917年到1941年的处决者人数:1919年有346人,而1937年为10133人,不过,1940年的统计数字只有640人。

相比起波兰军官的墓碑,纪念这些在肃反中死亡的俄罗斯的墓碑更简单,是个硕大的典型的东正教的十字架,十字之外,下面还有一道斜杠,一端指向天堂,一端指向地狱。

亚历山德罗说他住在这里,想起卡廷森林曾经发生过的事情就不舒服,毕竟那里有那么多的亡灵。不过住久了,他还是很喜欢附近的环境,典型的俄罗斯森林地区,雨后有蘑菇和浆果,森林中有无数的野生小动物。

镇上唯一和卡廷森林的埋葬者扯得上关系的就是彼得罗丘金家,我们在前面已经提过。卡廷纪念馆走进去的第一片墓葬地,就属于“二战”中在斯摩棱斯克战死的苏联军民,彼得罗丘金和他的妻子住在镇上一辈子,两人对斯大林时代却很是怀念,提起斯大林就满眼发光:“那时候我们很富裕,有养老金可拿,我和妻子经常去城里参加舞会,有时候还出去喝酒,可是现在,什么都没有了,只有这个小园子。”彼得罗丘金觉得,斯大林是英雄,“带领我们赢了战争,也让我们过上了好日子”。

卡廷森林对于他们,是父亲的埋葬地,是俄罗斯人的埋葬地,当然也有“外国人埋葬在这里,没有办法,有人类,就有纠纷,就有战争”。老人这么总结。

事实上,彼得罗丘金的观点,倒和我们在莫斯科采访的若干人完全一样,他们觉得,波兰和苏联的仇视是历史问题,而卡廷惨案也是应该被忘记的历史。由于苏联解体后新的社会问题频频发生,所以他们希望有强权者来管理俄罗斯。

“我们不需要那种软弱的民主,我们想要一个强大的俄罗斯。”在莫斯科,不仅一位知识分子对我这么说。对于卡廷,要求现在的俄罗斯人反省,是件太难的事情,他们找出各种原因:那是历史,那是不得已,那是苏联人也受到损害的地方。

两条交汇的小路

安妮·M.辛西拉对本刊记者说:战后,斯大林和他领导下的苏联媒体一直称卡廷屠杀的凶手是德国。当斯大林做出这个决定的时候,这就变成了苏联的国家意志。1956至1957年,赫鲁晓夫似乎曾经考虑过将卡廷屠杀作为“斯大林罪行”连同“大清洗”一起公之于众,但是他最终没有这么做。

一直到苏联面临解体的时代,戈尔巴乔夫才决定承认卡廷的罪行,这是因为他相信,在波兰共产党领导人沃依切赫·雅鲁泽尔斯基将军的帮助下,能够很快抚平波兰人民族记忆里的创伤,从而实现更好的双边关系。

这一决定最初是在1990年4月13日的《真理报》上刊登的,这一天,恰好是纳粹德国广播公布卡廷屠杀50周年。同一天,戈尔巴乔夫将3个大大的文件袋转交给了雅鲁泽尔斯基,文件袋里装有苏联内务人民委员部犯人名单,名单上的人从3个营地集中遣送到了行刑的地方。这些资料后来都被公之于众。

公布并不等于就能消灭仇恨,甚至不能消除误解:最近的一次波兰民意调查显示,53%的波兰人认为俄罗斯应该将屠杀认作“种族灭绝”,56%的人认为俄罗斯应该公布所有档案,27%的人认为在世的卡廷大屠杀的参与者应当受到审判。而这些要求是莫斯科不能接受的,直到现在,许多俄罗斯人仍然感到接受卡廷罪行有损俄罗斯的国家尊严。

但普京的态度正在改变这样的现实。2008、2009年普京两次将卡廷屠杀称作“犯罪”。他强调,俄罗斯人和波兰人都是“极权主义”的牺牲品。2009年,普京亲自去了卡廷,成为第一个拜访卡廷、为卡廷波兰人祭坛献花圈的俄罗斯领导人,这是和波兰和解的重要一步。

纪念馆里,2007年刚刚来过的卡钦斯基的照片上加了黑色的纱,下面有参观者放的铁灯和几朵玫瑰花。而纪念馆外,则是精心设计的两条道路,一条通往波兰死难者的墓碑,另一条则通往苏联“肃反”中的死亡者的墓地。俄罗斯人往往先去自己的死难者这边,然后再去波兰人那里。而波兰人正好相反,他们会在各自的墓地放下鲜花之后,然后带点怜悯的神色,走过对方的墓地。■

(实习记者吴丽玮对本文也有贡献)(文 / 王恺 徐菁菁) 阴影历史之痛波兰骑兵70波兰人父亲记忆军事历史卡廷