诗人兰波的三张面孔

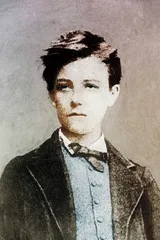

作者:曾焱 ( 图1:诗人兰波最著名的一张照片,17岁刚到巴黎时由摄影家卡尔雅拍摄 )

( 图1:诗人兰波最著名的一张照片,17岁刚到巴黎时由摄影家卡尔雅拍摄 )

月15日,巴黎国际古董书展在大皇宫开幕。展览第一天就出了大新闻:法新社报道,一张首次面世的法国诗人兰波(Arthur Rimbaud)旧照被人高价买走。照片的卖家、巴黎古董书商雅克·戴斯(Jacque Desse)说,这张合影是他和朋友两年前在巴黎一家旧书摊上发现的,大约明信片大小,当时夹在一摞三十几张老照片里面无人问津,戴斯和朋友之所以会停下来仔细翻看,是因为他们觉得在这张7个人的合影里面,右边第二个男子,长相和神情酷似兰波。再查看这批照片的来处,他们发现有好多张在背面都注明拍摄时间是19世纪80年代中期,地点为也门亚丁国际饭店,和兰波的生平相符。买下照片后,戴斯和朋友开始多方查寻档案,找到了很多证明自己判断的线索,比如19世纪80年代兰波曾在亚丁停留过很长一段时间,他曾住在国际饭店,30来岁,正是照片上男子的年纪。戴斯还请到研究兰波的法国著名学者勒弗雷尔(Jean Jacque-Lefrere)参与考据,勒弗雷尔的结论非常肯定:如果照片上那位男子不是兰波,只能说明这个世界上曾有某人和他长得一模一样。

兰波死于37岁,除了早年诗作和少量通信,几乎没有留下多少资料可以供后人揣度。据研究兰波的专家公布,在这幅照片被发现前,目前存世的兰波影像总共也就8幅,而且其中有4幅非常模糊,是他1891年在马赛去世前留下的自画像,连面目轮廓也难以辨识。在有限的几幅图片里,兰波被人熟悉的样子,是他17岁时那张黑白半身照,由埃蒂安·卡尔雅(Etienne Carjat)摄于1871年。后来人们由兰波容貌而生发的诸多意象,也差不多都来自这张小像。传记作家让·吕克-斯坦梅茨在他的《兰波传》里就用大段文字写到这张照片:“在椭圆形的画面上,兰波略显柔弱,但穿戴得很体面,脸上胖乎乎的,下巴带着明显的特征,头发很浓密,发型还是头年夏天做的,后来又理过发,但有几绺头发怎么也梳不倒。他的眼神让人颇为吃惊:眼光明亮,悲怆中带着几分高傲,好像在仔细观察镜框外想象的东西,那目光超越了我们,超越了世界。兰波之所以与《醉舟》融会在一起,恐怕也正是因为这幅照片,它将梦境和超感官知觉永久地定格在肖像里,灰色的背景就像那天空。”法国伽利玛出版社出过一本《马拉美传》,里面关于兰波外貌的描述——“一双眸子像灼金的星子一般犀利,像夏夜一样的深沉”,也大致是卡尔雅镜头里的那个美少年。

和纳达尔(Felix Nadar)一样,卡尔雅是摄影术发明后早期最好的人像摄影师之一,同时兼为名记者和漫画家。纳达尔比较喜欢给大作家拍照,他和写科幻小说的凡尔纳最要好,凡尔纳在《从地球到月球》里安排主人公叫“Ardant”,就是用好友纳达尔的名字玩了一个拼字游戏。卡尔雅更多是往来于巴黎诗人圈里,他有两张肖像杰作,一是《恶之花》波德莱尔像,另一张就是《醉舟》兰波。不过,因为坏脾气而很难被周围人接纳的兰波,最终与为他拍出这张传世照片的卡尔雅也落到反目。19世纪60年代后期,巴黎诗歌圈的新人抱团组了一个帕尔纳斯派团体,魏尔伦是其中成员,马拉美偶尔出席,但诗坛泰斗雨果好像从未支持过这些在他眼里不过是二流诗人的后辈。那个时代的巴黎,几乎每天都有这样那样的艺术家小团体在自生自灭也自得其乐。帕尔纳斯派经常在美貌的资助人尼娜家里聚会,朗诵诗作,并为晚餐会取了一个古怪却能引起关注的名字,叫做“丑陋的家伙”。在兰波从家乡沙勒维尔离家出走,到巴黎投奔魏尔伦一个月之后,1871年10月5日,魏尔伦第一次把他发现的这个外省少年引进了帕尔纳斯派诗人中间。在晚宴上,兰波朗诵了《醉舟》:“我真想给孩子们看看碧浪中的剑鱼——那些金灿灿的鱼,会唱歌的鱼……”在场的听众都为他“魔鬼一般”的想象力倾倒,对他当晚亮相的那些溢美词句在几位诗人写给朋友的书信中可以见到。摄影师卡尔雅在聚会之前就见过兰波了,因为在兰波到巴黎后,魏尔伦做的第一件事就是把他带到卡尔雅的工作室,让他为自己钟爱的美少年留下最美的照片。不过受宠的天才很快就在诗人聚会上变得不受欢迎,他似乎总是想尽办法放肆无礼,粗鲁地捉弄和谩骂他不喜欢的人。卡尔雅和兰波的冲突发生在一次日常的聚会上,当时有一位诗人正在朗读新作,兰波听着觉得枯燥乏味难以忍受,对读诗人大爆粗口,卡尔雅站出来喝止他,斥骂他为“小混蛋”,兰波暴怒下拿起魏尔伦的剑杖,刺伤了卡尔雅的手臂。卡尔雅拍的那张兰波像,诗人的青春好得就像梦境被定了格,而在摄影师和被摄者之间,背后却是这样一段并不愉快的短暂交集。

差不多同一年末,画家方丹-拉图尔(Henri Fantin-Latour)为兰波留存了另一幅有名的影像,他被画进诗人群像《桌子一角》(Au Coinde Table)。在19世纪后期,拉图尔是在巴黎极受欢迎的肖像和静物花卉画家,他和马奈、莫奈、雷诺阿这些印象派代表人物交往很密,也赞赏他们,但他本人并没有进入过这个团体,画风介于学院派和印象派之间。在兰波撞进巴黎诗人圈子之前,1870年,拉图尔已经完成了他的代表作《巴迪侬画室》,这幅画将马奈、雷诺阿、莫奈和支持他们的左拉等人都表现在画面上,现被收藏于奥赛博物馆。在描绘了这些艺术家后,拉图尔又想到画诗人群像。最初他是想找几个追随过波德莱尔的诗人,但他中意的人选都不愿意去为他做模特儿,于是他想起曾经在“丑陋的家伙”晚宴上见过的那些诗人,他们的名气还不是很大,更容易说服。拉图尔请到了魏尔伦、兰波、佩尔唐、瓦拉德、戴尔维利等人,画了一幅表现晚宴结束后的场景的作品。诗人阿尔贝·梅拉本来也答应在场,但因为刚刚发生过兰波刺伤摄影师卡尔雅的事情,他拒绝和兰波一起出现在画面上,拉图尔只好将他抹去,画上一束花。最终完成的画面上有8人,兰波侧身坐在前排左起第二位,右手撑着下颌,身体朝向右侧的魏尔伦,看起来好像和其他6人毫无关系。在拉图尔的画笔下,兰波不像在卡尔雅的照片上那么稚气和高傲,头发长了许多,有点蓬乱,一丛松松地落在前额,目光不算特别明亮,但仍然有梦幻一般的感觉,显得比其他同伴有生气。1872年3月,拉图尔把《桌子一角》送进了卢浮宫的沙龙展。但无论如何,这幅诗人群像不能算是拉图尔的代表作,它不像《巴迪侬画室》那样被人反复谈论,如果人们想到它,多半是为了要印证兰波的模样。

戴斯发现的这张19世纪80年代的照片,是兰波17岁后留下来的唯一清晰的影像。据《兰波传》,1873年在比利时被魏尔伦枪击后,兰波和魏尔伦决裂,只身从医院步行回到巴黎。在苦闷和失望中,他用2个月时间写完被法国诗歌史奉为不朽的《地狱一季》,然后告别诗坛,19岁后再没有写过一首诗。他开始梦想中的“无人知晓的探险旅行”,先在欧洲游荡,之后辗转至亚洲、非洲,大部分时间是在也门和埃塞俄比亚。十几年里面,他做过咖啡商人、摄影记者、勘探者……唯独不再做诗人。在新发现的这张照片上,30岁的兰波和几个不知为谁的人坐在亚丁国际饭店的阳台上,相比少年时已经略微发胖,此时他应该是刚摆脱一场要命的伤寒,在亚丁一家贸易公司做着职员,早已从诗的神坛落入尘世生活,在19世纪欧洲的最后一波探险潮中并未获得荣誉和财富。但戴斯说,他认得出兰波式的神情,被“兰波族”形容为“生活在别处”和“成为任何人”的迷惘眼神。■

( 图2:刚刚面世的兰波(右二)珍贵旧照,目前是他17岁后唯一留存下来的清晰照片,当时30岁左右,摄于也门阿登 )

( 图2:刚刚面世的兰波(右二)珍贵旧照,目前是他17岁后唯一留存下来的清晰照片,当时30岁左右,摄于也门阿登 )

( 图3:拉图尔1872年的画作《桌子一角》,前排左起第二人为兰波,17岁左右雅克·戴斯 )

( 图3:拉图尔1872年的画作《桌子一角》,前排左起第二人为兰波,17岁左右雅克·戴斯 )

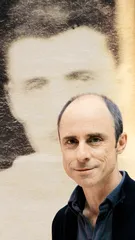

( 雅克·戴斯 )(文 / 曾焱) 面孔兰波诗人三张拉图尔

( 雅克·戴斯 )(文 / 曾焱) 面孔兰波诗人三张拉图尔