“中国符号”谭燕玉

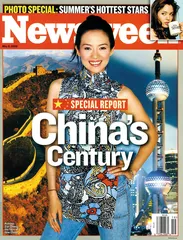

作者:何潇 ( 章子怡身穿谭燕玉设计的服装登上《新闻周刊》封面 )

( 章子怡身穿谭燕玉设计的服装登上《新闻周刊》封面 )

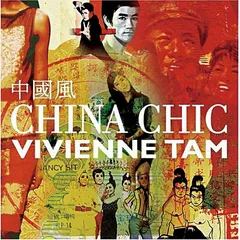

在《China Chic》(《中国风》)一书里,谭燕玉(Vivienne Tam)的故事是从一张黑白照片开始的。这是一张3岁小女孩的照片,看起来颇有些性别难辨:她穿了一件彼得·潘领子的派对小洋裙,头发却削得又短又齐,刚硬地立起来,像个男孩。“这个模样是有些怪异的。但我却很喜欢这张照片——一半是男孩,一半是女孩,非常有力。”谭燕玉在书中写道,“这就是我生活的开始——一段生活在中国大陆,一段生活在香港;一段生活在东方,一段生活在西方。就像派对洋服与平头,一直在跨越边界。”

《China Chic》出版于2000年,全书用英文写成,内容涵盖时尚、艺术、家居、建筑、城市生活……并穿插了作者对各领域名人的采访,其中包括导演徐克、音乐家谭盾和艺术家徐冰。从某种角度上看,这本服装设计师写的文化研究作品,也有些“跨越边界”的意思。在此之前,谭燕玉已将中国元素运用到设计之中,但“China Chic”二词的组合像个宣言。它让谭燕玉顺理成章地成为“东方遇见西方”的代言人,也让人认为这位中国设计师想做的不只是设计。“谭燕玉想要成为中国的玛莎·斯图尔特吗?”当年的《纽约时报》这么问道。

10年后,我在UCCA见到的谭燕玉,依然不那么像玛莎·斯图尔特,依然在“跨越边界”。不久前,她与HP公司合作推出了新的笔记本,这已经是这位时装设计师第二次设计笔记本了。与2010春夏服装系列一样,这款笔记本的主题也是《梁祝》;另一个与“跨界”相关的新消息是,她与Republic Clothing Group合作,推出新品牌Vivienne Vivienne Tam。这是一个价格较为低廉的二线品牌。“有些人觉得Vivienne Tam太贵了,而我们也想要更多的顾客。”谭燕玉说。

近来,谭燕玉还“跨越国界”,做服装设计竞赛的裁判。去年,她回到中国为“创意星空”担任了裁判;而就在本刊记者采访进行前的一个星期,她担任了美国著名的设计师选秀节目决战伸展台(Project Runway)的裁判。“我觉得‘创意星空’也可能成为中国的‘决战伸展台’——参赛的设计师不说更好,起码是同等的水平。最后决赛的选手非常棒。”谭燕玉对我说。她不怎么会说普通话,交谈只能用粤语与英文夹杂着进行。“这就是所谓的Chinglish!”谭燕玉在书里这么写,“但它不只是一种语言,它是一种生活方式。”

谭燕玉出生在广东,童年时全家搬到香港,她便在这个“Chinglish”的环境里长大。年纪稍长些的时候,她考进香港理工大学,学习服装设计。毕业后进入香港贸易发展会。上世纪80年代,她做了个重要的决定,前往纽约发展。“最初非常艰难,但你必须坚持,相信自己。我记得每次试图找设计师的工作,他们都告诉我说,‘这里不需要香港的设计师’。他们给我介绍其他的工作,我总是坚持说:‘我是一个服装设计师,请给我机会。’但他们一旦见到我的设计,就都很喜欢。”

( 谭燕玉的作品亮相纽约2010春夏时装周 )

( 谭燕玉的作品亮相纽约2010春夏时装周 )

谭燕玉作为一个东方设计师在西方引起关注,是因为一件将政治符号波普化的衣服。1995年,她推出了“毛”系列,以安迪·沃霍尔式的戏仿将一个敏感的政治形象引进了服装设计。这个系列给她带来了名声,并被纽约时装学院(F.I.T)收藏,去年在一场名为“时装与政治”的展览中作为展品展出。在一些评论家看来,她的设计体现了一种“理想化的全球主义,它超越了政治,呈现了一个更迷人、宁静的世界”。

“看到这件衣服被F.I.T收藏的时候,我也感到很惊讶。”谭燕玉告诉我,“毛泽东是个既积极又消极的形象。那时候中国正在对外开放,我希望能做一些东西,向众人展示中国的开放。在中国,毛主席是不能开玩笑的。但我觉得他是个流行偶像,希望能用他的形象来做些东西。结果变得非常有意思,它不再只是一件衣服。”但这个系列也让她遭遇了麻烦,她的店铺甚至遭到了反对者的暴力抗议。“压力是有的。很多人告诉我说不要做,因为会遇到麻烦。有些人感到害怕,但我要做这个,其他人说什么一点也不重要。”

( 2008年纽约秋冬时装周上的谭燕玉作品

)

( 2008年纽约秋冬时装周上的谭燕玉作品

)

对于当时的谭燕玉而言,最为重要的一点是,她解决了“作为一个东方设计师,如何树立个人风格”的问题。1997年,她推出了“佛陀”系列;2000年,她使用了“龙”作为主题;去年,她使用的元素是中国的牡丹。尽管有人对这些过于符号化的设计表示不以为然,但谭燕玉作为“中国符号”的形象逐渐建立起来。2006年,《新闻周刊》做了一个题为《中国的世纪》的特别报道,封面上站着被看成“中国脸”的章子怡,身上穿的正是谭燕玉的设计。“刚到纽约的时候,我告诉美国人我是一个设计师,他们都不相信。但我要改变这种成见。一开始,即使香港地区也接受不了‘中国制造’的品牌。有人走到店里问:‘这是不是一个美国或者欧洲品牌旗下的东西?’我说:‘我们就是一个中国品牌。’”谭燕玉说。在采访中,她始终称自己为“在中国长大的中国设计师”。

“我的家境不是太好,所以也没有太多钱去买衣服。小时候,妈妈找来布料给我做衣服。她对我说,这是世界上最特别的衣服,因为其他人都没有。它虽然不昂贵,但却是最特别的。”谭燕玉说,“当你手头没有钱,又想要好的东西,你会有你独特的方法。你就是你自己,不一定要去很贵的店,上很贵的学校。人们经常问我说,你是帕森斯设计学院还是纽约服装学院毕业的?我总是告诉他们说:‘不是,我是香港理工大学毕业的。’我为此感到很自豪。”■

( 2008年纽约秋冬时装周上的谭燕玉作品 )

( 2008年纽约秋冬时装周上的谭燕玉作品 )

“我们是一座桥”

——专访服装设计师谭燕玉

( 《中国风》封面 )

( 《中国风》封面 )

三联生活周刊:2000年,你写了《China Chic》。到现在已经整整10年了。在这10年间,你眼中的“China Chic”发生了怎样的变化?

谭燕玉:我现在感到高兴的一点是,中国人越来越爱自己的文化了。在过去,走出国门的中国人并不像现在这样在意自己的文化,他们只管向西方看。所以我在当时写了这样的一本书,我想要证明,中国也有自己的文化,并且它是如此的美丽,我们应该将它介绍出去。我刚写这本书的时候,中国处于向外开放的时期。我也遇到了很多有趣的人,徐冰、谭盾等等。现在很多事情都改变了,中国人变得越来越自信,这也是让我感到欣慰的地方。

( 谭燕玉的设计里运用了很多中国元素 )

( 谭燕玉的设计里运用了很多中国元素 )

三联生活周刊:有些人认为你所做的并非只是“时尚”二字,比如《China Chic》更多的是文化研究。

谭燕玉:是的。我们就像一座桥。其实这是设计师个人的事,只是有些人愿意去做,有些人不愿意去做而已。有些设计师只想做时尚设计,有些设计师想做些跨界的事情,比如我。我想我不仅是个服装设计师,我是生活方式设计师。生活方式设计师关心的是周遭的整体环境,而不仅仅只是服装本身。

三联生活周刊:你成名是在上世纪的90年代,属于成名比较早的华人设计师。你怎么来看这些年来大环境的变化?

谭燕玉:这些年因为中国的对外发展——实际上,不仅是中国,全亚洲都在发展,西方也涌现了许多华人人才——在过去,你可能看不到这么多,这也令西方人更加关注起中国来。过去西方人对亚洲并不了解,他们来中国不是来寻求人才,而是来寻找廉价的工业。现在亚洲经济崛起了,他们也关注起亚洲的文化来,这其中也包括对设计师的关注。说华裔设计师的崛起是经济的原因,这也是一个方面的原因。但这些设计师是非常棒的。

三联生活周刊:如果比较一下上世纪80年代在西方崛起的日本设计师,可以看到一些差异。尽管同为东方的设计师,但上世纪的日本设计师更多是以一种闯入者的姿态进入西方设计领域的,是“东风西渐”;而现在的华人设计师是以“融合”的姿态进入西方社会,设计风格上也看不出太多的差异。

谭燕玉:这是因为这些设计师其实是美国的设计师。像吴季刚这样的华裔设计师,他们都是在美国出生、在美国受教育、按照美国的生活方式成长起来的,所以他们自然会表现得更像一个西方的设计师。而80年代日本设计师是土生土长的日本设计师,这就是不同。但我是在中国出生的设计师。我很喜欢中国文化,可我觉得自己对中国文化的了解是有缺失的,所以经常回到中国,想把文化里的东西运用到时尚设计里去——服装设计是我用来学习自己的文化的工具。

( 谭燕玉 )

( 谭燕玉 )

三联生活周刊:你在设计里运用了很多中国元素,这也成为你的设计标志。从早年的毛主席头像,到现在的蝴蝶图案,你作品里中国元素的运用似乎经历了一个由“显”到“隐”的变化。

谭燕玉:我希望变得不那么明显。我希望自己所作的不只是使用一些中国元素,而是在用另外一种方式进行阐释。我希望人们看到的不只有一些符号,或者只是一张中国脸,我希望他们能看见中国。比如说这次的蝴蝶,蝴蝶是一个世界性的符号,但这后面有一个中国故事《梁祝》。我很喜欢《梁祝》的曲子。去年是小提琴协奏曲《梁祝》诞生50周年,所以我想把它放进设计里。西方人也很喜欢这个,我告诉他们《梁祝》的故事,他们都上网去搜,这是少数为西方人所知的中国曲子。

三联生活周刊:你也被很多人看成是一个中国符号。

谭燕玉:我希望是这样。我想能做更多的事情,想拥抱中国文化,告诉他们中国的故事中国的音乐——我希望能改变一些成见。刚到纽约的时候,我告诉美国人我是一个设计师,他们都不相信。但我要改变这种成见。我想要让他们知道什么是“Made In China”的。10年前,有一个意大利公司希望与我合作,但他们对我说:“薇薇安,你不能写‘中国制造’,因为你要把东西卖到欧洲去。”我说我不能签这个合同,因为我希望让他们知道这就是中国制造的。有人认为我疯了。但我坚持要这样,这是我对世界的感觉,也是我的一个战略。我很高兴自己没做那个“正确”的决定。■(文 / 何潇) 设计公司谭燕玉梁祝中国符号