活着:王家岭矿难救援记录

作者:李翊 ( 3月29日,救援人员在王家岭事故现场安装排水管道 )

( 3月29日,救援人员在王家岭事故现场安装排水管道 )

死神来了

2010年3月28日早上7点20分,山西乡宁县碟子沟村王家岭煤矿,38岁的掘进工、红旗队的史丰保刚刚放完一炮。7点30分,是零点班和早班的交接时间,下零点班的史丰保走到井口,正碰到上早班的弟弟史丰雷、表弟靳群红、外甥成建建,他顺口说了一句:“你们可以晚点儿,8点再来。”走出井口,迎接他的是一个明媚的春日清晨,“天好着嘞!”

按照很多工人的说法,3个班次里上早班的人员要更充足,不下300人,否则就会喊:“人太少了,进度慢!”一般来说,矿工坐人车下井,一个人车能坐15人,一次有3个人车同时上下,快的20分钟一趟。其他机电工和安检人员以及部分矿工会选择步行。

红旗队工作点在2号煤中央回风大巷北,队长田丰成是河北人,1982年参加工作,是中煤一建36处的矿建工人,2009年4月带着20人去了山西、沈阳、黑龙江学习掘井机操作,6月中旬调到碟子沟担任王家岭煤矿碟子沟项目生产部技术副经理兼红旗队队长。

28日上午63处有个安全质量标准化检查,8点半,田丰成跟着检查人员下井检查红旗队作业面——回风北大巷。11点,他跟着检查人员回到队部。

( 4月5日,在现场待命的救援车辆 )

( 4月5日,在现场待命的救援车辆 )

11点半,调度室接到了井下工人的电话:“27队所在的101工作面煤层往外冒水,有一根筷子那么粗细,味道还挺甜。”田丰成说,接到电话后,生产经理曹奎兴和张经理都下去做了检查。“只是有轻微渗水,曹奎兴尝了下水,没有涩味。做水质化验,pH值7.8,都接近矿泉水了,就让27队技术员布置工人打锚索和锚杆,同时观察渗水是否有变化。”“27队的工作效率很低,从去年10月到今天只掘进了700多米。3月份,他们队还受到了通报批评,说锚杆、锚索都不按设计施工,不成行也不成排。他们的队长肯定觉得有压力。”

事实上,早在25日已经有轻微出水。运输队的蔡福山说,有工人向生产经理曹奎兴反映,他说:“他妈的一点水,你们怕什么?6月份要正式投产,得赶进度。”26日和27日连着两天,27队工人师伟科回到邻村枣岭的家,裤管都是湿的,郭琴琴需要把裤子放在炉子上烘干。

( 3月30日,疲惫的救援人员抽空打个盹 )

( 3月30日,疲惫的救援人员抽空打个盹 )

底鼓、雾气、煤壁上的水珠、“挂红”(采空区的铁质导致),这些都是透水前的征兆,田丰成清楚地知道,按照安全操作规程,如果出现这些征兆应该监测,探水,停止工作,撤出矿工。但是,他解释:“这个矿往南也掘出过老窑,一直没水。甲方(华晋焦煤有限责任公司)有专门搞物探的,三天两头过来,也没探出水来。”可是,死神就在这一而再,再而三的疏忽中来临了。

28日中午,蔡福山去财务室办手续。“头一天,我嫌运输队工资低,想干掘进工,干了一个班,田丰成经理跟我说,你别下去了,你的手续还没办齐,出了事不好。所以我第二天赶紧去补办手续。”12点半,蔡福山听到井下打来的电话:“透水了!”

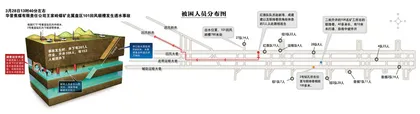

出水点是27队工作的巷道,800米长,带坡度。“在790米的位置掘进机的后侧,左边岩壁右手下半部出水。”事隔两周,田丰成记得非常清晰,“碟子沟地区下面有3条主要的大巷:中央回风大巷、中央带式输送机大巷和中央辅助运输大巷。从大巷又向两边分了巷道,也叫顺槽,通往一个个工作面。一个煤矿建设完成的标志就是一个回风功能的顺槽和另一个运输功能的顺槽中间有巷道相通,形成一个回采工作面,可以开始采煤。王家岭煤矿碟子沟项目的二、三阶段在同步进行,被困的153人就分布在大巷和顺槽当中。水通过联络巷到红旗队工作的回风北巷,然后分成两路,一路经辅运大巷往北,那里有31队、普掘1队、2队,一路通过联络巷到皮带巷,综3、28、4队都在那里工作。”

并不是所有王家岭的矿工都知道“透水”意味着什么。当大水从27队所在的101工作面呼啸而来的时候,红旗队的田某、王学彬和赵新海在101工作面与回风北巷连通处附近打锚索。听到有人喊透水了,田某迅速跳了下来,正打眼的王学彬说:“把这个眼打完。”田某提醒他,水来了!王学彬回答:“把钻头先卸下来。”作为63处的正式职工,王学彬知道一个钻头值200块钱,丢了要被罚款。田某跳到地上的时候回头看王学彬已经下到扒架上的第二个横杆。田某迎着水跑向井口,那里是一个15度的上坡,再回头,已看不到王学彬。

( 3月29日,救援人员加紧安装抽水设备 )

( 3月29日,救援人员加紧安装抽水设备 )

赵新海被高墙一样的水追着,一边大声喊:“发大水了,赶紧跑!”一边冲向巷道深处,半路上遇到取炸药包的成建建。看着赵新海身后黑压压一片涌过来的阴影,听着“哐当哐当”雷鸣般的撞击声,刚到煤矿工作5天的成建建不知道究竟发生了什么,愣在原地。“赵新海跑得特别快,冲到我面前时推了我右胳膊一下,一刻也没停接着往前跑,我这才感到心里很慌,腿有点软。他在前面跑得有多快,我就跟得有多快。”

在联络巷连接的拐角处,有3个人,其中两个开刮板机(也称溜子)的,另外一个是开刮渣机的。因为渗水导致停电,3个人正在拐角处休息。再往北,是红旗队的工作面,那边有13个人,其中有成建建的小舅舅史丰雷和亲戚靳群红,正在用风钻打眼。风钻的声音很大,他们根本听不到赵新海的呼喊。拐角处的3个工人听到“透水”的呼喊后,迅速拐进了联络巷,赵新海和成建建紧随其后。虽然离舅舅史丰雷只有20米,但是成建建已经来不及通知他了。

( 3月30日,王家岭事故现场等候亲人消息的矿工家属 )

( 3月30日,王家岭事故现场等候亲人消息的矿工家属 )

“我们都不敢回头,跟着赵新海跑过联络巷,转到了皮带运输巷,接着又跑了100多米,停了一下。身后水的声音依然很大,‘这里不行’,赵新海拉着我又往前跑,一路上我都在问赵新海,我舅舅还在里面呢?我还问他,是不是一会儿还要回去上班呢。问了一路,他也不理我。和我们俩一起跑出来的3个人也不明白是怎么回事,有一个中途还停下来给上面的调度室打电话,说让那个27队把水给关了。”

到了井口,成建建想等等舅舅,赵新海说,快点走,想啥呢?听说成建建的舅舅还没出来,有其他队先跑出来的人安慰他说,快走吧,90%的人都出来了。等了半个小时没见到人,成建建走到回风井下,准备坐人行车上去。坐车的地方往上走20米到30米有个电话。“我看到有一个人拿着电话在和井上的人联系,哭得都不行了,要跑回去救人,被拉住了。那个人是27队的,他们队的工作面出水,只跑出了两个人。他给上面打电话,上面没人管,气得他把电话扔了。”

( 4月8日,河津市人民医院,获救矿工与家人通话 )

( 4月8日,河津市人民医院,获救矿工与家人通话 )

黄河边的追赶

红旗队的七八十人中,来自山西垣曲的有20多人,干的都是打眼放炮的掘进工作。这其中有8人来自同一个家族,包括大哥史小生、儿子史文龙、二哥史丰保、表弟靳群红、三哥史丰雷、大姐夫的儿子成建建、二姐夫王牛娃和外甥常斌斌。

史小生今年50多岁,17岁就顶替在原冶金部有色金属公司矿上因工伤亡的父亲成为掘进1队的工人,在井下工作过30多年,在垣曲来的打工者中属于一个主事人的角色。垣曲县盛产铜矿和铁矿。史小生和很多垣曲来的老乡做的是岩巷掘进工,或者铁路、汽车隧道的建设。

史小生是经过同乡、弟弟史丰雷的朋友郭支龙介绍,来到王家岭打工的。老乡带老乡,朋友带朋友,碟子沟煤矿的人际关系就是这样构建起来的。史小生出外打工有个原则:坚决不当煤矿工人。“煤矿工人是‘四块石头夹一片肉’,和煤沾边儿,就意味着可能会出现瓦斯爆炸之类的事故。岩巷则相对安全。”之所以来碟子沟,是因为这是一个基建矿,红旗队所打的回风巷那条巷道,前面是岩石构造,后面是半煤半岩。2000年春节的时候史小生安慰妻子文花平,回风巷只剩1000多米了,到2010年6月份完工了就走。2000年12月28日,史小生、史文龙、史丰保、靳群红、王牛娃、常斌斌和一帮同乡人到达王家岭,全部分在红旗队当掘进工,每个月的工资大概是3000块到4000块。21岁的成建建和小舅舅史丰雷是过了二月初八才来碟子沟的,透水前,他刚干了5天活。

28日发生透水时,史小生在老家治病,史文龙因被石头砸伤了腰在枣岭卫生院养伤。听到出水点在27队工作面,史文龙的眼睛都红了。他知道,那里离红旗队很近,他让母亲文花平叫了个车就赶往碟子沟村。

“一到宿舍就看到了成建建,光着上身坐在那里。旁边有两人坐着,都在那里哭。有人埋怨他,怎么不进去把人叫出来,建建说,他要再进去就没命了。”在知道史丰雷和靳群红都还在井下,文花平也哭了。

田丰成是在13点多接到调度员通知说井下出水了,他换了工作服就去了调度室,项目部经理姜世杰在,让他通知撤退。田丰成拿电话一打,忙音,心想,坏了,已经被水淹了。他从调度室冲到井口,坐人车下到坡底,碰到了史丰保,这时有人告诉他,别去了,你们那里已经被淹了。

史丰保说,这个时候的田丰成表现得很冷静。“升井后,大家都乱成了一锅粥,没了主意。田丰成指挥我们几个人下去想再搜索下,说万一有人被淹在水里,可以去拉一把。”

“一进辅运大巷,雾气很大,下到斜坡,水不深,但是没过了一半胶靴,看到有水我们不敢往下走了。我回上来,跟常经理说,赶紧打电话,请求公司支援。”回到队部后,田丰成组织了十来个人第二次下去,想看看有没有人游出来,但是只有枕木漂浮在水面上,“水还在涨,不过速度慢了下来”。

发生透水后的几小时,大部分人都不清楚透水的规模和被困的人数,也就没有向外打电话,怕只是个不大的事儿。有的队伍发现自己的队员还没有升井,就涌到项目部,要求开展救援。结果因为心情太焦急,把项目部的窗户砸烂,领导都给打跑了。“17点多外面来了人,是派出所的,过来维持秩序。等到乡宁县派出矿山救护队,已经是19点多了。”矿工谢庄华的妻子何笑琴说。

按照山西潞安集团救援队总调度穆一夫的说法,水、火、瓦斯、冒顶是煤矿最要命的几大灾害,其中火和瓦斯经常是相伴的,也是最难救援的。透水事故,人的生存概率最大,是非常值得救援的。而透水事故的救援,首要的是排水。“这个矿,部分巷道陡度大,透水面积大,又是个基建矿,很多系统不完善,所以不好救。比如说如果有排水系统,可以通过排水管导到排水渠,再把水引入水仓。因为水量不大的话,水泵用不上,如果把水集中到水仓里再往上排就很容易。现在从进风口下去有25度的一段600米长的坡,安水泵排水管很困难,所以排水慢。”

汾西矿业救援队队长陈永生说:“这次救援接水管非常有难度,首先要走下25度坡度的进风井(639米)和回风井(643米),其次管子很沉,这次用了4种口径的钢管来排水,4寸、6寸、8寸和10寸。我们抬过的8寸的水管,长6米,重150公斤,需要4个到6个人来抬,走下坡路,还要防止管子滚落,一开始的进度就有些缓慢。”

4月3日22点半,临汾市矿难救护队与汾西救护队同时下井,对回风北巷红旗队被困巷道进行搜索。临汾市矿难救护队队长李忠明说,井下情况并不复杂,因为是国营大矿,巷道正规,布置合理,通风不混乱。

最早发现红旗队9名幸存工人的是山西焦煤集团汾西矿业救援队。4月4日上午8点汾西救援队下井,在北回风巷侧面排水,检测气体,同时搜救。

事实上,绝大多数人对这条巷道(回风巷)不抱太大希望。陈永生说:“这条巷道是一个斜坡下的平巷,又是个独头巷,水之前把它封死,顶板都露不出来。不过,实际的情况是,大水冲进来,巷道空间缩小,气压变高,可以抵住水不让它继续进入,另外大巷掘进中,煤渣没有清出来,地势相对要高一些,留下了一些生存的空间。”

巷道口的水面露顶大概1.5米的时候,王根生看见离水泵300米处有矿灯在晃。“当时不敢确认是生还的矿工,我们拿起灯一边晃动一边开了又关,发现对方也在晃动。我们能确认有活人存在,马上向指挥部汇报。”队员王根生滑着皮划艇过去,那里只露顶60厘米,皮划艇需要放一点气才能进去。然后,他看到了两个漂浮在水面的矿车,前面一个坐了4个人,后面一个坐着5个人。两个矿车前后隔着十几米。“看见他们的时候,感觉他们求生意识很强,眼睛睁得很大,坐在矿车里,手抓着煤帮。我们把连成一串的救生圈抛给他们,把他们拽过来。那里的水深4米多,游水过来的时候可以抓住巷道两边及顶板上的锚杆、锚索(一种打进煤壁里的支撑工具,打进去以后外露20厘米左右)。”

将9人救到皮划艇上后,汾西救援队对整条巷道进行了搜索,发现4名遇难者。3个漂在水面上,剩下那个被一个矿车挡住,经过抽水,水又下降了30~50厘米,才看见。“他们其实是有可能生存的,可能逃生心切,想自己游出去,结果在水深的地方就淹死了。”王根生说,搜救完毕之后,在巷道的顶头,他们写上“汾西救护大队,4月4日到达”,表明这条巷道已经搜救过。

获救的9人中,就有史丰雷和靳群红。巷道高5.5米,宽6.8米,他们所处的位置高出1.2米,因此有了喘息的空间。史小生说,今年是靳群红的本命年,他媳妇给他求了条红腰带,被困的时候,他用手扒住顶板,把衣服脱了,用红腰带和裤腰带把自己绑在锚索上,吊了3天3夜,直到水下降后,矿车漂过来。这是被9个人普遍采用的求生办法。

史丰雷说,巷道里除了钢筋水泥外,全部是水。8天8夜里,什么都没有吃过,喝的是脏水,心里面想着,一定不能掉到水里去,一定要活下去,等待救援!漫长的等待过程中,也有被困工友发牢骚,埋怨老板不到井下看他们。“工友们发牢骚说,我们在这没人管,如果出去,一定要打他们一次出气!”

获救的那一刻,史丰雷异常渴望能好好地、饱饱地吃上一顿,因为在下面实在是饿坏了。“哪想到上来以后,不让吃,吃也只能吃一点,不能多吃……当然,医生也是为我们好。”

史小生和妻子文花平一直守在井口等消息,史小生清楚地记得,“第一批获救的4人是从回风井上的,然后从进风井上了5人。第一辆救护车走的时候,我看了看表,是5日凌晨零点43分,第二辆救护车在凌晨1点17分走的”。凌晨1点20分,史小生接到田丰成的电话,让他给家人报信。他说:“史丰雷和靳群红都救出来了,你弟弟跟我说话了,要见外甥。”

欣喜若狂的史小生和妻子打了辆出租车跟在救护车后面狂追不舍,一路上,两夫妻说不出是激动还是高兴,一直在哭,司机也跟着哭。道路被封锁了,司机绕到黄河边追着救护车跑,一直追到河津县铝厂医院,已经是凌晨3点多。虽然最终也没见到亲人,但是能够确知亲人下落这已经让史小生和文花平内心备感欣慰。“活了几十年,怕了几十年,怕着怕着人就老了。”在医院里,文花平如此感叹。

奇迹生还的106人

奇迹还在继续。

4日22点20分,穆一夫在调度室接到潞安救援队队员郝喜庆的井下电话:发现有一盏灯亮。穆一夫一边拿图纸标明位置一边问他有一人还是几人。郝喜庆不能确定。穆一夫说,到打第三次电话时,郝喜庆说不是一个人。他连忙把中队长王凯从其他地点调来装配橡皮艇,增调救护队员下井。

23点多,大量救援队员进入井下救人。山西焦煤西安煤电集团的西山救援队的搜救点在102工作面,23点从主井下去后离井口300米还有水,到了标高569米处地势最低,水深及顶板,不能继续进去。直到4月5日凌晨4点,水位下降到离顶板有半米的位置,西山救援队队长孟全福带着4人划皮划艇过去。行至80米处,又过不去了,只能撤出来。到了10点,水位继续降低,皮划艇才能再次进入。“569米处的水坑已经没有积水了,又往前走了200米,发现积水太深,只能绕道右手皮带巷前行,皮带巷有一截没水,这时发现皮带巷下的地面上有新鲜的脚印,还发现了一个临时制作的床一样大的木筏,是将坑底的方木、枕木等用钉子和螺丝缠起来的。我心里一阵惊喜,这些逃生的工具表示,这里有生命迹象。”孟全福说。

孟全福等4人直奔102工作面输送机,一路喊。这时,从高处密闭巷道的洞里传出微弱的回应声,孟全福爬过去,有两盏头灯突然亮了,有人以为我们是从别的地方跑过来的逃生矿工,眼睛瞪得很大地问他:“你们是救援队的?”孟全福刚说完“是”,洞里的头灯全亮了,照亮了整条巷道。孟全福说,“里面密密麻麻都是工人,原来坐着躺着的,全站了起来。我问,一共有多少人?对方说,有70人到80人。我简直不敢相信我的耳朵。我让张科长安排他们有秩序地出来,数了数,有106人,都不是一个队的。然后我在前,张科长在后面,领着大伙原路返回。有4个体力最好的工人紧跟着我们跑在最前面,挺高兴的,一路上还问:‘我们还以为没有人会来救我们了呢。’他们还帮着清理障碍物,把皮划艇搬到水里,比我想象中情况要好得多。”

从水退处走到连巷的地方,要过一个大水洼和两个小水洼。大水洼有两米多深,200多米长,小水洼大概齐腰。孟全福把106人都带到大水洼前,只有一个人体力不支,不能自己行走。早已赶到此处增援的潞安救援队王凯做的工作,就是在水洼前,组织矿工们上船。因为大家获救心情很急切,都争着上船,秩序有些乱。“皮划艇有两种,3艘大的,1艘小的。一种是两人划或一人划,可以坐三四名矿工,另外一种是一人划,能坐一两名矿工。因为矿工的雨靴里都是水,把皮划艇弄得挺沉,一次运的人就没有那么多,再加上拉过大水洼,一来一回400多米,队员都有些体力不支,一次就需要两个人来划船。从10点半到13点多,是下皮划艇到运输最后结束的时间,一共3个多小时。”

穆一夫说,被困在巷道深处的这些工人非常聪明,透水后,从事不同工种的他们自发地组织起来,各司其职,共同寻找逃生的机会。这也是他们能坚持8天8夜等到救援队的关键。

普掘1队幸存队员时景朝今年25岁,来矿上只有20多天。普掘1队的工作面在辅助运输巷往东的一个顺槽中。透水的时候,他所在的工作面突然停电。“安检叫我们往巷道南边走,可是走了一段,就发现前面的水已经漫到顶端了,于是往回折。我们二三十人聚到那条联络巷前(就是后来106个人待着的巷道)。那条从辅助巷道打往皮带运输巷的联络巷还有10米就贯通了,这条巷道从我们这一端进去的入口用砖给砌起来了,入口处离地面还有1米左右,等于是从墙的半中腰有一条巷道通过去。班长小王说,他了解这个地方的地势。皮带运输巷要比我们这边的辅助运输巷地势高,可能从那条巷道可以逃出去。于是我们就用大锤把那面砌起来的墙砸了个大洞,然后拿了管子接到辅助运输巷的风管上,好让这条联络巷里有些空气。这条联络巷有5米多高,5米多宽,40多米长,顶头有10米多长没有打通。大家有的拿风管,有的拿铁锹,我拿了4个铁锹一起掘进。那时候离水漫过来只有一个多小时,水涨得很快,我们就担心如果不逃过去,辅助运输巷会被淹没。不过后来看,不过去也没事,水最多也就涨到那个位置了。接着我们就打眼放炮。”

大概放了3炮的时候,里面全是烟,能见度也就两三尺,瓦斯浓度很高。这条巷道长期封闭,没有什么氧气,陡然涌进来四五十人做打眼放炮,呼吸都有些困难。时景朝、安检员和另外一个人回到洞口,用大铁锤把砖砌那个墙的入口扩大,好让空气流通。运输巷的风管有4个接风口,时景朝又把那些没接管子的地方打开,用管子连过去,把更多的空气送到联络巷里。

“大概第五炮的时候,对面巷道里打进来的锚杆已经能看见,锚杆打进来有快3米的长度。结果我们看到锚杆露出来,又最后放了一炮,一股墙风吹进来,通了!最后放那一炮的时候,瓦斯浓度很高,冲击波都震脸。瓦检员有个瓦斯器是测浓度的,他说,不能再炸了,再炸瓦斯就要爆炸了。好在最后一炮就打通了。我们辅助运输巷的人,不仅是普1队,还有在巷道北边聚集的其他队矿工,大概40多人,就从这个联络巷爬过去,看到对面的皮带运输巷里也有几十个人,他们还以为我们是救援队的,一看到我们还高兴得不得了。”

40多个会聚在一起的工人在皮带运输巷和它分出的小巷道里待了一天左右。时景朝说,那时候的衣服全湿了,冷得不得了,就把风筒布剪下来盖在身上,还让老乡搞了些干的煤灰,往身上盖了盖。把衣服脱下来晾干后,第二天又返回到联络巷里待着,“一是那里有接过来的气管,可以通风;二是中间的联络巷比两边的皮带巷和辅助运输巷地势都要高,更安全,水涨到最高的时候,离这个巷道的入口还有一尺多。待在这里两边洞口的水位都可以观察到”。

普1队在自救的同时事实上也救了别人。在他们这群人往南跑的时候,还有一群人冲在他们前面。普1队的工人看水涨得不行,折了回来,可他们在更前面,正好是一个低洼的地方,顶板也是随着地势,有点向下凹,前后的水都已经封顶了,没有回路,就只能抓着顶板,待了两天。时景朝他们打联络巷的时候,水已经涨到离他们嘴唇一尺多的地方,严重缺氧。等到打通了那条联络巷,压力变小,他们那里的水位降下来1米,才有了呼吸的空间。否则再晚20分钟他们就没命了。时景朝说,这群人是到第三天或第四天的时候,才过来和普1队会合,“他们大概有十一二个人,其中有两个人淹死了。矿灯的能见度只有三五十米,你现在看是露顶的巷道,游过去,根本就不露顶。淹死的都是想往前冲,之后想折回来,又被水封住,体力不支的”。

被称为生命通道的2号钻孔是在标高575米到578米的位置从上方打往井下,这里正是普1队所处的位置。钻杆垂直于辅助运输巷,离联络巷的洞口有100多米。时景朝和工友在钻眼旁边,放过4次炮,想给上面发信号。结果浓烟太大了,就没敢继续放。打通的时候,工人们很兴奋,连忙通知皮带运输巷那边的人。“我们听着声音很大,以为是个很大的洞,他们可能会放桶下来把我们提上去,可是只是很小的一个洞(大概251米深,直径十几厘米)。运输巷里的水原本有1米多深,但是因为钻孔一通气压变化,水位又涨起来了,涨得还特别快,有两个小时,水就上来了。我们慌得不得了。我就想,已经抽水抽了几天,好不容易下去了一点点,结果水又涨上来了。看到那个水我彻底绝望了,跪在那里哭,特别恐惧。我就想,怎么死都行,就是比这种死法简单一点。也就是这个眼打通的时候,朝前游过去的那十几个人游回来了,他们就告诉我们,那边水特别高,四肢全部扒着顶板,屁股还是挨着水,只能把衣服裤子脱下来绑在顶板上,把自己吊在那里,可以睡上个三五分钟。那边水下降得露顶的时候,他们敲钢管,我们又错以为是救援队来了。”

44岁的安徽人程全中就是想要靠游泳逃生的人之一。他是28队的,工作面在皮带运输巷分叉出来,往西50米的地方,因为是南方人,擅长游泳。当水流经28队工作的顺槽口时,他问工友们谁会游泳,结果只有一个浙江人,也就是他的班长响应,两人一起顺着皮带运输巷往南游。不会游泳的人就待在顺槽里。

程全中说:“我们俩把衣服都脱了,因为浸了水会很沉,只穿一条短裤来游水。结果只游了一段,前面巷道就已经被完全封住了,后面水涨起来,又不回去。就被困在那个地方。水大概有5米多高,我们就扒着上面的网片,待了两天多。两三个小时后,我们累了,就用矿灯带、把裤子脱下来吊在网片上,再把四肢套进去,这样能省些力气。我和那个浙江人外衣都没有了,可一同被困在那里的还有别人,大概是红旗队的,他们是出水的时候被困在那里,没有游泳,身上有衣服,借给了我和那个浙江人。我们总共有10个人左右,吊了两天多。我们谁也没戴表,是估计出来的。人的精神头儿白天和晚上不一样,瞌睡的时候就是晚上到了。我和那个浙江人后来还把铁丝网给解开了,把网往下弄下来一些,人就挤进去,夹在中间坐着。那两天多我们都不敢喝那个水,不渴,大概四五天之后才喝的水。我们用安全帽、矿泉水瓶,或者拿打掉了的自救器来舀水,等上面的脏东西沉淀后再喝。其实那个水也没有什么味道,但是我们一开始就硬坐了3天。我们的矿灯只保持一两盏是亮的,那么大的水,我们预料得有一段时间才能抽掉。得亏这个矿的巷道很宽,要是小矿,发那么大的水,早就被淹掉了。”

程全中说,工友们之间也有对话。有的说“出水了,不知道什么时候他们才能够救我们”,或者“这个矿是个大矿,现在通讯系统那么发达,一会儿上面就知道了会来救我们”。他们互相也问问各自的家乡,“悲观失望是难免的,但我一直就是特别乐观的那种,后来救援队来了,我还有劲儿跑出去迎他们”。

3天之后,水位下降了1米多,程全中和十几个工友又回到了28队工作的顺槽当中,穿上了别人给的衣服,暖和一些。顺槽里有个放炸药的大箱子,能容下七八个人,他们一直就在箱子里待着。第三天或者第四天的时候,听到打钻的声音,就从顺槽跑到联通巷。

但是大家都没能吃到营养液。“钻杆下来的时候,有一部分人过去了,可紧接着,水又涨起来了,就不敢过去。我们100多个人都在那条联巷中。许多人都在睡觉,保持体力,有体力好的经常去检查水位是否下降,一般一两个小时就会有人去一次。巷道底部我们铺了风筒布和皮带。有时候运输的皮带坏了,我们就会割下来放在旁边,这回也一起垫在那里。我喝水喝得多,煤、树皮、自救器中的橡胶我都没有吃,我就吃了装炸药那个纸箱子。那个东西嚼不动,就喝一口水,勉强咽下去一点。也不敢吃太多,怕消化不好。吃木头可能是第一批救起来的那9个人,他们那条巷道里有木头,我们这里没有。吃煤的有一些,在一边偷偷吃一点,他们不想让别人知道。像我们28队的人,在那条巷道里都睡在一起,底下垫着风筒布,身上也盖着一层风筒布。去大小便的时候,打水的时候,或者去查水位的时候,才开灯。躺在那里,灯都是灭的,一整条巷道里都是黑的。”

程全中说,等到六七天的时候,有人开始感到悲观,但是100多人里绝望的少,大部分人都觉得被救的希望很大。

4月5日上午,在被困井下9天后,106人看到了活着的希望。■

复杂的矿与地下空间

公开资料显示,王家岭煤矿项目是经国家发改委核准(发改能源1563号),国务院第100次常务会议批准,由华晋焦煤有限责任公司投资开发的国家和山西省重点项目。王家岭煤矿是华晋焦煤有限责任公司在乡宁矿区建设的第一对矿井,位于山西省乡宁县和河津市境内,井田面积约180 平方公里,地质储量23.42亿吨,可采储量10.36亿吨,主要开采2号煤、10号煤,其中2号煤平均厚度6.5米。煤种为中灰、低硫、特低磷的优质瘦煤,是极好的炼焦配煤。由于王家岭有潜力成为一个优质的瘦煤基地,国家很早就将它纳入开发的计划。煤炭工业西安设计研究院早在上世纪70年代就参与了开发王家岭矿区的一系列勘察与设计工作,期间又以缩短工期、减少投资为目的,为设计做了优化。

华晋焦煤公司计划部毛部长告诉本刊记者,这回发生事故的201盘区是王家岭煤矿的首采区。王家岭煤矿呈北东-南西的走向,划分成201到206几个开采的区域。将来王家岭煤矿建成,碟子沟的两口井只作为风井,并不输出煤。真正向外输煤的地方是位于河津市内的固镇。从固镇向北,有主平硐和副平硐两条巷道一直通往碟子沟地区,对首采区进行开采。主副平硐达到12.4公里。因为这两条巷道很长,所以施工时分成几部分来打通。从固镇向北到碟子沟,中间有乡宁县的老窑头和西家沟两个地点,都设有主副措施井。施工队分别从这两个地点下井,向南北掘进,与从固镇和碟子沟出发的施工队对掘,最后实现整个主副平硐的贯通。2006年12月26日,华晋焦煤公司得到了省煤炭局批复的同意王家岭煤矿开工的请示,2007年4月9日,华晋焦煤公司王家岭煤矿项目在樊村镇固镇村北的王家岭煤矿井口前宣布正式开工。

“王家岭矿必须尽快开采,否则都要被私采完了。地质勘探的时候,原来预计3公里以下可见煤,实际打到12公里才见煤,底下都被小煤窑破坏了。”华晋焦煤公司一位负责人告诉本刊记者。

按照碟子沟村人的说法,村西边是被小煤窑“吃”过的采空区,王家岭煤矿在村子北边,距离西边采空区3000米左右,大队在牲林村建了两个水库,在距离王家岭矿5里地的东边。

从碟子沟项目201盘区往南到河津县之间分布着窑嘴煤矿、菩萨滩煤矿、长嘴湾煤矿、谭韩矿、凡水矿、槐卜渠矿、华山矿、南山矿……离王家岭煤矿201盘区南部边界最近的两个煤矿是窑嘴矿和菩萨滩矿。如果按比例尺换算,这两个矿的北部边界,离201盘区南部边界的距离是500米。比起这些登记在册且具有一定规模的乡镇煤矿,那些已经废弃多年的私人小矿,如果排查不出,就会成为王家岭煤矿安全建设和开采的隐患。“整顿关停小煤窑的时候,霍州矿务局光在河津和乡宁就接收了60~70个小煤窑,地下结构已经被破坏,不能再采。”霍州矿务局一位技术人员说。

一位曾经在谭韩煤矿工作过的矿工告诉记者,附近的几个矿窑嘴、菩萨滩和谭韩等地下的巷道都是彼此相通的。采煤的时候不是按规程来抽掉采掘过程中的正常涌水,因为那样需要用功率较大的泵。他们只是用个小泵,把水倒到另一条废掉的巷道中去。如果生活用水中缺水,这种水的水质也能用,他们才会将水抽到地面上来。

但是,“小窑老空水”是不是这次事故透水的原因,在专家调查组的结论出来之前,谁也不敢断言。穆一夫说,透水的原因很多,可能是地面水,如山洪暴发把井口给灌了,这种情况下会泥沙俱下,不好救人。这个可以排除。还有一种是地下水,因为掘通了透水。地下水乱七八糟的东西少,相对要好救援。这次透水属于地下水,但具体是不是小窑老空水,现在不好下结论。地下水也会有几种情况,一是沽空,多年的地质侵蚀,导致某一块塌陷,上面形成空洞区积水,这在南方多见,溶洞实际就是沽空。沽空没有人为痕迹,水质大部分是清澈的;二是断层,掘到了含水层;三是小窑老空水,会有开采过的痕迹,大部分水质是发涩的,会冲出人为的东西。但是如果水大,年代久了也可能不发涩。■(文 / 李翊 丘濂) 矿难活着救援王家岭记录