中国现代绘画的“旁观者”苏立文

作者:曾焱 ( 苏立文 )

( 苏立文 )

从伦敦到中国的距离

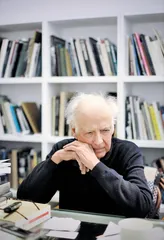

阳光下,94岁的苏立文(Michael Sulivan)教授顶一头白发,微眯双眼坐在老友托尼位于北京昌平郊外的家里,呼朋引伴,不见疲态。这两年,他每到暮春便给自己安排一次中国之行,和黄永玉、吴冠中这些老友见见面,顺便看一两处展览。

“我和Khoan从没想过做收藏家。事实上是到近些年我们才开始把自己当做收藏家,因为别人都认为我们是。”看得出,苏立文并不太喜欢他在别人眼里的收藏家身份。他告诉本刊记者,这么多年他和夫人并没有做过任何购藏计划,现在陈列在牛津阿什莫尔艺术和考古博物馆里的那些中国绘画和雕塑,95%来自朋友们的礼物和赠与。往来了半个多世纪,他已经熟谙中国文人的性情:朋友之间,艺术品往往不只具有本身的那些价值,也是情分的见证,“在这方面,我和Khoan相当幸运。”Khoan是他已经去世的中国妻子吴宝环,当年朋友赠画,题称她“环老友”,呼苏立文为“老迈”,因为他的英文名字叫迈克尔。

苏立文和中国的缘分开始于20世纪40年代。1939年冬天,告别剑桥大学校园不久的苏立文加入国际红十字会援华志愿者队伍,等待被派往战火蔓延的中国。1940年2月12日,这个23岁的英国青年和同伴从利物浦登上一艘货船,经过6个星期航行后抵达香港,再转道昆明,来到国际红十字会的驻地贵阳。途中,在接近重庆的山路上他经历了第一次空袭。“大队日本轰炸机丢下炸弹,被击中的城垣闪出电光,炸弹在穿刺空气时发出飓风一样的响声。”他这才感受到,原来战争已经近在身边。

苏立文的任务是往来昆明铁路接应医疗用品,然后再负责把这些资源运往后方。1941年夏天,在重庆黄桷垭,苏立文遇到来自厦门鼓浪屿的生物学教师吴宝环。这次见面改变了他的人生。在苏立文的鼓励下,吴宝环辞去教职,到国际红十字会参加抗战救援,并在第二年和苏立文结婚。通过妻子推荐,苏立文进入成都华西协和大学,为大学的博物馆馆长郑德坤教授做英文助手。这是他和中国艺术的最早接触。苏立文回忆,他很快就开始在博物馆里着手编辑一本西藏物品的图册,这件事对他并不容易,因为之前他对西藏艺术一无所知,在成都也找不到介绍西藏的英文版书籍。幸运的是他找到了一本沃德尔写的《喇嘛教:西藏佛教》,它帮了大忙。苏立文在博物馆的第二项任务是协助郑德坤教授发掘王建墓。“王建在唐朝崩溃的时候建立了蜀国,他的坟墓建于918年,里面有许多有趣的物品,最有名的是一本‘玉书',在钢琴键似的小玉块上刻着写给君王的颂词,镶嵌黄金,装在两个镀金的长方形铜盒里。我还帮着郑发掘过汉代墓穴,里面主要是一些陶器和人偶、房屋和墙壁的模型。我在剑桥大学建筑专业的绘画技术这时派上了用场,在记录发掘过程和为文物画插图的时候都用得上。我为这些墓穴和里面的物品绘制的插图,后来发表在1957年剑桥出版社为郑教授出版的《四川考古研究》一书里。帮助郑教授工作的这段经历,让我学到一些中国历史和考古知识以及一些研究方法,我深信这些东西影响着我未来的发展,并且给我打下一个基础。”

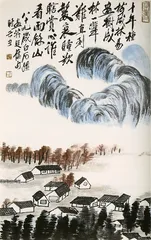

( 苏立文收藏的傅抱石作品 )

( 苏立文收藏的傅抱石作品 )

就是在成都这段时期,苏立文夫妇和一些为避战乱来到四川的艺术家成了朋友。“我总是被当成外国人看待,而环以她自己的方式,为我搭起桥梁。”他们认识了张大千、关山月,家里的常客有庞薰琹、吴作人、刘开渠、丁聪和叶浅予。苏立文说,那时他对中国传统绘画的兴趣并不大,因为看到的好东西太少。他更喜欢那些对西方艺术有了解的画家的作品,像在巴黎留学过的庞薰琹和吴作人。抗战期间,在成都的部分艺术家发起组织“现代美术会”,作为一名来自西方的观众,苏立文也亲历了1944年3月“现代美术会”在西南联合大学里举办的唯一展出。

30年代末到40年代,很多画家都把中国西部边地当做他们艺术的朝圣地,从民族民间艺术寻找灵感。那几年,苏立文夫妇结识的画家朋友大都有过西行经历:庞薰琹曾去贵州和云南的少数民族地区搜集民族服饰和民族艺术资料。吴作人以两年时间游历了甘肃、青海和西藏边区,进行创作写生。1945年,回到成都的吴作人送给苏立文夫妇一幅边地速写,是他西行途中所见的集市景象,后来他根据这幅速写草图完成的油画代表作,现收藏于中国美术馆。庞薰琹曾送给他们的是几幅描绘苗乡少女的水彩画,另外还有勾摹唐代舞者的线描作品,“这些应该是我收藏的最早一批中国绘画。”苏立文说。

( 苏立文收藏的黄宾虹作品 )

( 苏立文收藏的黄宾虹作品 )

苏立文也拜访过张大千,当时这位正处在争议中的著名画家刚刚结束他第二次敦煌之行回到成都。苏立文印象极其深刻的是画家居然有一辆私家黄包车。战争让中国的文人和艺术家多数陷入困顿,有些朋友需要苏立文夫妇帮助寻找外国人买画生活才能为继,而张大千显然比苏立文认识的任何一位画家都要优裕富足。数年以后他们才成为朋友,而在成都,苏立文夫妇只是买了张大千几幅画,其中包括一幅他在敦煌石窟的临摹。

黄宾虹寄送《松溪待渡图》

( 苏立文收藏的齐白石作品(1949年) )

( 苏立文收藏的齐白石作品(1949年) )

1946年初,苏立文偕妻子回到伦敦。四川的那些画家朋友也都各自回到战前的生活环境,他们和苏立文夫妇之间仍然保持通信。苏立文在一封信里向庞薰琹说到自己的计划,他想写一本关于20世纪中国绘画的书。但这个计划遇到了麻烦:在英国的一次火车旅行中,他在四川期间积累的重要资料都被偷了。庞薰琹知道此事后,非常热心,尽全力帮他在中国重新搜集资料。

“大约在1948年,画家黄宾虹从上海给我寄来一封信,里面有张画,折得很小很小,一层层打开后大约有两平方尺,是一幅《松溪待渡图》。”在中国期间,苏立文和黄宾虹从未谋面,彼此并无交谊,画家为什么会突然给他写信?原来还是因为庞薰琹,他在中国对苏立文著述计划多有介绍,并且四处发动自己的朋友帮助他。苏立文对本刊回忆说,黄宾虹是从朋友处听说有个外国人正在研究20世纪中国艺术,特地为他画了这幅画,用航空信寄到伦敦。“我想他之所以对我感兴趣,是因为那时我可能是唯一关注20世纪中国艺术的西方人。他大概把我想得比较老,其实我当时很年轻,才32岁。”

8年后,1953年苏立文夫妇在“纽约或是波士顿”买到一本黄宾虹的册页,大约是画家1925年前后的作品——多年后苏立文在介绍这件藏品的一段文字中这样描述他的观感:“尽管画家当时(注:指作画的1925年)还年轻,技法未到他最成熟的风格,但树叶的画法已经显示出这是一位大师。”买下册页的第二年,苏立文夫妇遇到经济困境,不得已决定售卖少量藏画。他们将黄宾虹的册页拆分为二,留下自己最珍爱的6页,其余6页托付给一个朋友拿去卖掉。苏立文痛惜的是,这几幅画最后下落不明,据说是还没等出售就被人弄丢了,但苏立文始终认为那些画一定还在某人的收藏中。

英国老友赠送珍贵藏画

苏立文偕夫人到美国哈佛大学是在50年代初。当时他已经开始深入到对中国20世纪绘画的研究和著述中,却没有足够的钱购买画作和资料。那段时期,英国老友贺德立(Geoffrey Hedley)几乎是他了解中国那些画家朋友创作近况的唯一途径。苏立文回忆,贺德立在40年代任职于英国文化协会,和在重庆暂居的多位画家都有交情,也收藏了数量不菲的画作,包括张大千、傅抱石、齐白石、黄宾虹等一流画家在艺术成熟期最精致的作品。后来,贺德立往来于北京、上海和南京,帮助苏立文把他想要了解的画家和画作拍摄下来,再想办法寄往伦敦。他为苏立文拍过的画家有齐白石、徐悲鸿和吴作人等,这些图片后来都用在了苏立文1959年撰写的《20世纪中国艺术》里面。

1960年,苏立文结束他在新加坡的6年教职回到伦敦。贺德立也从孟加拉卸任回到伦敦,却因心脏病突发在这年夏天去世。他留下的遗嘱,令人惊讶地要将全部收藏都赠与苏立文做研究之用,唯有大英博物馆可从中任意挑走5件馆藏。大英博物馆委派来挑画的那位专家对中国现代绘画全无兴趣,他拿走的5件全部是19世纪中国画,给他们留下了所有现代绘画。几乎是一夜之间,苏立文夫妇拥有了任伯年、齐白石、傅抱石、溥心畬、林风眠等画家的代表性作品,他们的收藏立刻变得丰厚和完整。

1966年,苏立文受聘为美国斯坦福大学的东方艺术系主任,直到1984年离开转入牛津大学。在这期间,苏立文曾分别在1973和1979年两次偕妻子重返中国,寻访庞薰琹等老朋友,这是他在离开中国30多年后,重新对中国20世纪绘画开始更近距离的“旁观”。1973年,泰晤士和哈德逊出版社及纽约插图协会为他出版《东西方艺术的相遇》,1996年又由加利福尼亚大学出版社出版了经典著作《20世纪中国艺术和艺术家》,这本书被西方学界评价为一次西方研究20世纪中国艺术史的先锋实践。苏立文成为第一个系统向西方介绍中国现代艺术发展的学者。2006年,苏立文早年著作《艺术中国》再版了中译本。他在序中写下这么一段:“某些读者可能会对我的方法,或者我的疏忽深感讶异,但是通过一个旁观者的眼睛去看自己的文化和艺术应颇有参考价值,因为有时候它能揭示身处其中者习而不察的东西。”对于一位以半个世纪时间来研究中国艺术史的外国学者,他以这句话定位了自己工作的意义。

三联生活周刊:你曾说自己非常关心的一个问题是,中国和欧洲的艺术是怎样相互发现的,比如你想知道19世纪末20世纪初,当康有为在欧洲的时候他看了一些什么画,他心中对欧洲的艺术是什么感觉。对你我也有同样的好奇:半个世纪前当你来到中国的时候,你看了一些什么画,最初是什么感觉?

苏立文:先说说康有为。他在德国期间,曾想尽己所能了解一切所见。他接触了很多德国人,其中有一个名叫波德(Bode)的艺术家,他把康有为介绍给柏林的一群艺术家。波德和毕加索也认识,向康有为介绍过他的画,所以他重返巴黎时就拜访了毕加索,并买下四五幅画。康有为在德国前后有五六年,几乎遍观美术馆和画廊,看了大量西方的大师作品。

我的情形就完全不同了。我到中国正是抗日战争时期,头两年在贵阳为国际红十字会工作,后来到成都。我认识了一些中国艺术家,但我却没有机会看到任何珍贵的中国艺术品——故宫的藏品都已经被打包迁移,而成都几乎就没有私人收藏。除了那些年轻艺术家的作品,我很难见识到上好的古代绘画。我只能通过身边的画家朋友,主要是庞薰琹,试着去认识和了解中国现代绘画。

三联生活周刊:到中国后,如果没有爱情和婚姻的原因,你觉得自己还会和中国艺术发生这样深的关系吗?

苏立文:不会。遇见我的夫人就是全部原因,她为我打开一扇扇通向中国和中国艺术的门。她本人是生物学家,为了帮助我而放弃了自己的事业。

三联生活周刊:关于20世纪中国艺术,你最早一本著述是《中国山水画的研究》吗?当时西方学者对中国艺术的了解处于什么状况?

苏立文:不,第一本书是1959年的《20世纪中国艺术》。我想,这也应该是西方对中国现代艺术的最早著述。当时的西方学者普遍认定,中国艺术的世纪止于清乾隆时期,此后再无发展。很多西方人把中国现代艺术看做是对传统的简单重复,或者只是对西方艺术的模仿。当然这是1958年前的观点了。《20世纪中国艺术》出版后,在西方的中国艺术史研究领域受到比较多的关注,也被认为是开创性的研究,我想它的作用是让人们开始用新视角来看待中国现代艺术。

三联生活周刊:那么你认为,中国的现代艺术是否可以在世界现代艺术史上占据一席之地?

苏立文:如果是指20世纪上半叶的中国艺术,在世界现代美术史上还没有太多的位置。那个年代,西方很难接触到中国现代绘画,仅有一两名中国画家在国外做画展,刘海粟是一个,还有徐悲鸿,他大约于1934或1935年到欧洲办过一次“中国近代绘画展”。这些画展时间很短,之后人们就又看不到任何中国现代绘画了,所以很难把关注度保持下去。

三联生活周刊:你在书中提到很多画家,齐白石、黄宾虹、张大千、徐悲鸿、林风眠……他们中有些是传统的中国绘画,有些深受西方绘画熏陶。你怎么看待20世纪中国绘画的这两个方向?

苏立文:对这个问题我不做任何评判。但我个人认为最重要的一位画家是黄宾虹,他是非常好的画家。如果我们来比较徐悲鸿和林风眠,徐悲鸿有心要在他的绘画技法中探索一条中西融合的路子出来,而林风眠为什么重要?我认为他重要之处首先是作为老师。对林风眠而言,中西融合并不单纯是绘画风格或技法的问题,有些东西在不知不觉中发生,并以一种更为自然而然的方式呈现。这也是为什么他的学生,像赵无极、吴冠中都让我觉得他们有很多内在变化的东西。中西融合不应完全表现在笔触上,更多是内在。

三联生活周刊:你和徐悲鸿熟悉吗?

苏立文:我们没有见过面,但通过信。1948年徐悲鸿先生在给我的信里说,他计划写中国现代美术史,但很可惜他还没有开始写就去世了。他给我的信都用法文,现在大概还保存有其中两封。

三联生活周刊:以你完全西方的文化背景来研究中国绘画,有没有遇到过很难逾越的障碍?

苏立文:当然有过。40年代在四川的时候,因为战争,我连一张上好的明、清绘画都没有见过。事实上直到去哈佛读博士,我才算正式开始对中国艺术史的研究。我想我是犯过不少错误,因为研究工作刚开头的时候,我还没有学会中文。后来我大量阅读中国历史和哲学。也许在这个领域我很难胜出,但我尝试将中国艺术置于它的文化大背景之下来看待。我还曾像我的艺术家朋友一样仔细研读《芥子园画谱》,因为我想知道,如果是一个中国画家他将怎样开始学习最基本的绘画语言。

今天在西方的年轻中国学者——尤其是在美国的学者,他们受到的学术训练比我从前经历的更为严格,见识也更广。目前国际上的学术发展趋势是不再单纯研究艺术本身,而把艺术作为文化、经济以及社会状况的某一方面和某一图景来研究,所以很多年轻学者都愿意追随这种观念,而不再是就画说画。

三联生活周刊:有人评价你是西方最重要的中国现代艺术收藏家。能谈谈你的藏画吗?

苏立文:我不能确定自己是不是西方最重要的中国现代艺术收藏家,这个帽子有点太大了。比如说我没有徐悲鸿和刘海粟的画,并且我也从来没有准备做一个收藏家。我和夫人拥有的藏画开始于朋友的馈赠,里面有95%左右是礼物,只有少数几件来自购买,所以这都是非常私人的收藏。

三联生活周刊:对西方绘画也有收藏吗?

苏立文:有一点,但没有刻意收藏过,偶尔会买下一两件。我们有毕加索、布拉克……其他的也有一两幅。不多。

三联生活周刊:你一直拒绝把任何藏画送上拍卖市场。是不舍得让它们流散,还是不喜欢拍卖这种形式?

苏立文:这两个原因都有。我们的每一幅藏画都记载了一段历史。我考虑让它们永久留在牛津阿什莫尔艺术和考古博物馆里。■

(感谢冯莉莉女士对本次采访的帮助。实习记者郭闻捷对本文亦有贡献。)本文未署名图片选自《中国现代艺术:苏立文夫妇收藏》(《Modern Chinese Art:The Khoan and Michael Sullivan Collection》)(文 / 曾焱) 画家庞薰琹现代苏立文绘画艺术美术张大千文化中国三联生活周刊康有为旁观者黄宾虹徐悲鸿