中国造型插屏钟

作者:钟和晏 ( 花梨木嵌螺钿插屏钟,约1870年制造 )

( 花梨木嵌螺钿插屏钟,约1870年制造 )

一

今年83岁的刘国鼎说他玩钟已经有70多年了,他是江苏海安人,从小受父亲的影响。父亲是海安县南坪乡的能工巧匠,喜欢钟表和机械,到60多岁过世,一辈子玩钟没间断过。

虽然家在农村,但他记得父亲曾经买过一辆汽车。“那时候他还年轻,存了300块银元,买了辆旧的福特牌汽车,修好之后就靠车子做生意、载旅客,有点像现在的出租车。南通有个狼山,山上有古庙。有一次,我们全家坐父亲的车,从乡下300多里路开到狼山底下,我母亲就到山上去烧香。”

“后来不开汽车了,他就开始玩钟。他排行第三,村里人的钟要坏了的话,就说给刘三修一修。我上小学后,有时候他一走开,桌上被拆开的钟某个部分我就偷偷弄了,即使弄坏了,他也不说我。”

刘国鼎出生于1927年,他说的是上世纪30年代的事情,“当时县城里有家作坊,除了修钟,还制作这种纯手工的机芯”。他给我看一个老的手工钟芯,装在红木外壳里面,背后的面板向上提起,露出厚重的黄铜夹板,齿轮被遮蔽在背后,边框部分还有装饰性的刻花。夹板上方是一个半圆形的钟碗,一根已经发黑的细柱像撑起一把阳伞似的,把钟碗支起并固定在夹板上。

( 古朴雅致的象牙镶嵌三铃报刻钟是藏室中的稀有品种 )

( 古朴雅致的象牙镶嵌三铃报刻钟是藏室中的稀有品种 )

我看到的其实是一座老南京钟和它的钟芯,长方形的钟屏,鎏金铜饰面板正中间镶嵌白色搪瓷烧成的钟面,反衬着饰板上手工雕刻的不间断万字纹。钟面四周是清晰的黑色罗马字时刻,一副黑色的指针是纤细婉转的藤蔓线条,上下总共有七个小黑点。

“这种指针叫七星针,另外还有寿字针和石榴针,都是古色古香、很讲究的造型。”刘国鼎告诉我说。

( 南京钟中最小的七号钟,宽度大概10到11厘米 )

( 南京钟中最小的七号钟,宽度大概10到11厘米 )

大概1991年的时候,刘国鼎在上海创办了中国第一家“南京钟藏室”,后来,这间藏室搬到虹口多伦路193号。他在门口上贴了副自己写的对联,分别是“金陵古韵,多伦钟声”,字是直接写在一张普通的红纸上的,现在已经有点退色了。

大致说来,南京钟起源于南京,因为把过去作为摆件的插屏造型用到外观上,又叫“插屏钟”。一只插屏钟可以分为三个部分——机芯箱、插屏座和底座,外壳多为红木、紫檀、黄花梨等,机芯箱像屏风一般插入机座。它内部的机械零件全部是手工造的,钟面四周的铜板上往往雕刻各种图案花纹,比如“双狮抢球”、“五福捧寿”、“八仙过海”等,有的再施以鎏金工艺。底座纹饰常见的有“葫芦藤”、“梅花枝”、“三龙戏珠”等,精工细雕之作还会在钟壳边框加上细浮雕,或者饰以螺细、象牙镶嵌等。

( 少见的圆插屏造型钟 )

( 少见的圆插屏造型钟 )

桌上摆着一只古朴雅致的象牙镶嵌三铃报刻钟,这是藏室中的稀有品种,也是刘国鼎在上世纪80年代用4年时间和60元的价格从海安古贲公社找来的。红木外壳四周嵌一圈“暗八仙”图案,有葫芦、莲花、笛子、宝瓶等等,连插屏座下方都有细致的葫芦藤图案雕刻。虽然走游丝而不是走摆,钟面上“九狮绣球”鎏金铜板上还是开了一个明窗,让人看到里面的游丝。

南京钟的型号被约定俗成地分为七个号,这是由外壳的宽度决定的。最大的一号钟大概34厘米宽,七号钟大概10到11厘米,还有一种宽度36厘米左右的特大号,通常被行家称为加号。方插屏之外,还有比较少见的圆插屏造型,据说是上世纪30年代最早在苏州出现的。

( 钟面四周的铜版上往往雕刻各种图案花纹,再施以鎏金工艺 )

( 钟面四周的铜版上往往雕刻各种图案花纹,再施以鎏金工艺 )

“如果从外形上说,南京钟还分为两托和三托。从报时报刻的功能来说,有单铃、双铃、三铃之分。”刘国鼎说,“到了报刻钟,又分为双铃报刻和三铃报刻,双铃报刻里面设两个钟铃,报正点只用一个铃,报刻时用到两个铃,因为只报刻不报点,也叫有悬念报刻。”

因为三铃报刻既报点又报刻,自然是无悬念报刻。那天正好是傍晚五点三刻,从一只三铃报刻钟我先听到叮叮叮地接连响了五声,然后是“叮咚、叮咚、叮咚”三声清越的铃声,报正点的是一个大铃,发出叮咚声的是两个叠在一起的小铃。所以,三铃报刻也叫“刻上报时”,钟背后有三处需要上发条。

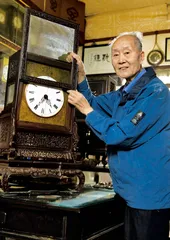

( 刘国鼎先生创办了中国第一间“南京钟藏室” )

( 刘国鼎先生创办了中国第一间“南京钟藏室” )

“南京钟藏室”其实只是一间大概20平方米的沿街小屋,里面高高低低地陈列了五六十只南京钟,不时有熟人提着钟找上门来,他们在方桌旁谈论、摆弄这些旧物。房间里不时响起钟铃声,门口经过的三轮车也在摁铃,让人有种时间的恍惚感。

“我们家里取得一致意见,我收的一系列钟,永远不卖。这套东西在古董钟当中,有它的一席之地,不能让它绝种。如果国家收去,我也没有意见。”关于这些钟的将来,刘国鼎这样告诉我。

( 一对民国女子与条案上的插屏钟 )

( 一对民国女子与条案上的插屏钟 )

二

在钟表界,中国古董钟基本分为三大类:御制钟,广钟和苏钟。如果说御制钟和广钟的形制主要是受西洋钟的影响,那么,只有插屏钟是真正中国造型的钟。

( 黄惠生制作的南京钟略微改变了过去的外壳造型和机芯 )

( 黄惠生制作的南京钟略微改变了过去的外壳造型和机芯 )

大部分时候,苏钟、南京钟、本钟(本地钟,区别于洋钟)和插屏钟是几个彼此重合又有差异的称谓。住在杭州的南京钟爱好者张冠明把南京钟定义为广义和狭义两种。“广义的南京钟,其实就是学术界苏钟的概念,是指从明末开始江苏及周边等地区所制钟表的总称。”他说,“狭义的南京钟,即指外壳造型具有插屏形状、时间处于清晚期至民国,江苏、上海、浙江等地区作坊与钟表厂制造的木质座钟。江苏南部地区,这类钟叫‘插屏钟’,江苏北部地区叫‘本钟’,北京等北方地区叫‘苏钟’。”

张冠明对插屏钟的更多留意在2004年左右,一开始是被它本身的美感所吸引。插屏本身很雅致,钟壳与钟面的形状象征天圆地方,把它摆在条案上或者书房里,又有终(座钟)身(铃声)平(花瓶)安(条案)的美好含义。他告诉我说:“尤其两号钟、三号钟的结构比例,刚好非常适合放在条案上,稍微长一点、短一点都不好看了。我想,发明插屏钟这一形式的人一定是经过深思熟虑的,机芯的改进、各种珍贵材质的搭配和传统吉祥图案的运用,加上工匠的精雕细作,才能获得这样的整体效果。”

南京钟及其文字记载究竟从什么时候开始出现的,这一问题到现在几乎没有人能够确切无疑地回答。很可能,书面记载的南京钟称谓到民国才有,此前,人们把南京钟叫做“自鸣钟”或“钟”。张冠明注意到,中国第一部钟表工艺与制造修理专著——清嘉庆松江徐朝俊的《高厚蒙求》中,并没有出现“南京钟”的提法,虽然钟的零件图例中,瓷面板、时针分针、齿轮等都与现存南京钟的相关零件一模一样。

清宫档案中也只是称为“时乐钟”或者“时钟”,有时会注明“苏做”两字。其中一条关于苏钟的最早记录出现于嘉庆年间,“嘉庆十九年二月初十福喜交贴金倒环顶黑檫漆架铜花铜条油画屉板单针时乐钟一对(苏做,无等)”。

现存故宫博物院最古老的苏钟是立体竖表、梳摆自鸣钟和时辰醒钟,是康熙初期的制品。故宫还有几只结构复杂、外形较大的清代中期苏钟,比如“铜镀金天蓝玻璃亭式自开门变花鸟音钟”、“红木楼镀金四面字盘自鸣钟”等。插屏钟的造型被固定下来,应该已经是清代中晚期的时候了,故宫藏品中展出过的“光绪时期苏州制造紫檀镶螺钿插屏钟”就是其中一例。

这样,对于插屏钟的年代判断,一般只能凭借外壳雕工、时间显示方式、制作者、作坊在府志和县志中的存在时间等,做一个大致的推测。张冠明曾经找到过一座九狮图铜面板的插屏钟,机芯后夹板的下端刻有阿拉伯数字的铭文“18 11 1610”。他想,这是否表明此钟的制作时间是在民国十八年十一月呢?

因为自身从事企业管理工作,张冠明曾经仔细分析过南京钟的品牌。他从一些老机芯上发现了南通余昌、京口同圣斋、上海德康等作坊的名字,还有德康、威利、恒德利等,这些都是清末到民国期间的小作坊品牌。

“从民国开始,插屏钟在1915年发展到顶峰。那时候,整个中国经济开始发展对外贸易,社会消费能力也具备,让它获得了一段机会。”张冠明对我说。

上海应该是留存南京钟最多的城市之一,尤其美华利的南京钟。1915年,位于闸北天通庵的上海美华利时钟制造厂正式投产,成为中国近代机制时钟最早的制造厂,那一年,它在巴拿马万国博览会获得金质奖章。1917年,美华利收购上海亨达利钟表行,到1925年,在北京、天津、杭州等城市总共有钟表行23家。

美华利也是中国年制造南京钟最多的钟厂,1923年生产南京钟805台,与小作坊品牌相比,它的产品已经有越来越多机械和机器加工的痕迹。《中国与钟表》一书的作者常伟在上海图书馆看到过一本当年的美华利产品目录,他告诉我说:“在1913到1924年的生产记录中,美华利时钟厂产量最多的是插屏钟。但是,到了上世纪30年代末,美华利钟表行基本解体。1949年初期,它迁到上海的哈同大楼,只是以维修钟表继续着美华利的字号。”

三

根据《利玛窦中国札记》,万历二十六年(1598)利玛窦神父第一次在南京展示了他要给皇帝进贡的礼品,包括两座自鸣钟。大概10年之后,万历年间成书的《金陵琐事》上就有这样的记载:“黄复初,巧人也。能铸自鸣钟,制木牛、流马。”

另据清嘉道时人顾禄《桐桥倚棹录》记载:“影戏洋画,其法皆传自西洋欧罗巴诸国,今虎丘人皆能为之;洋琴,虎丘只半塘吕殿扬一家制造;自走洋人,机轴如自鸣钟,不过一发条为关键。其店俱在山塘。腹中铜轴,皆附近乡人为之,转售于店者。”

“清代苏钟结构都不统一,外形大小也不相同,这类钟机大多有附件装置,如水法、跳加官、八仙过海、打更等等。清代中后期,以苏州插屏钟最为典型。”苏州市古代天文计时仪器研究所所长陈凯歌告诉我说:“插屏钟的钟机结构较过去紧凑合理,大多没有附加装置。嘉庆朝以后,结构相同的大、中、小机芯定型制作,并在国内流传。”

陈凯歌也是国家天文台苏州天文仪器研制中心的工程师,他向我分析插屏钟的动源结构:“插屏钟是以发条为动源,配以链条和塔轮组成动源结构,发条输出力矩大小对摆锤的摆动幅度影响很大。插屏钟采用链条、塔轮式结构,能使发条卷紧时力既足又缓缓输出能量,这在当时是一项很重要的发明,有效地提高了钟机的定时精度。”

“当时制作一台钟需花很长时间,为加快速度,有的人先做好钟的机芯,再托人去做外壳。机芯中的某些零件,如钟碗、链条、钟盘,制作起来很花工夫,工艺过程也不相同,也会请人配合协作,形成了制钟的专业分工。”

根据陈凯歌收集的文献资料,清代嘉庆时期苏州有一个专制钟碗的“张荣记”作坊。作坊主叫张荣贵,住在阊门外渡僧桥附近,他曾经设计制造出“八字摆”、“跑马”、“射箭”、“八音”等特别装置。

古代乐钟或八音钟所以能播放动听悦耳的乐曲,是内部装有数十把小榔头敲击数十只大小不同的钟碗时散发出来的。对奏乐、报时刻钟的音质要求越高,对奏乐器具——钟碗的质量要求也随之增高。张荣贵熔制出音质清脆动听的钟碗,后来他放弃了制钟,专制钟碗。

据说“张荣记”钟碗之所以超出同行,主要是原料和加工技术十分讲究。一般人用黄铜,张荣贵用“红铜”,用量比重上,别人用铜七两、锡三两,他用铜八两、锡三两。他在钟碗上钻孔,每钻一孔都要放些冷水在碗内,而且经常换水,使钟碗不致因钻孔发热过高而产生变音或影响音质。“张荣记”钟碗是当时的名牌产品,直到1921年由于洋货钟表倾销才关闭。

南京钟对工艺要求高,成钟速度慢,成本又高,不可能大批生产,抗战之后几乎全部停产。到现在,存世数量非常有限。还是1994年,北京古玩城第一次举办全国收藏品展销会,家住北京城南吕家营的黄惠生在那里看到了一款完整的插屏钟,全红木,做工精细,是个天津人在卖。因为当时未能购得,很多年后,黄惠生一直有点耿耿于怀。他的一位朋友提醒他说:“你不是木工出身吗?干吗不自己做插屏钟的外壳,里面装上一个德国五音钟的机芯呢?”这样,他到红桥买了两个德国五音钟,又去东坝买了些红木,开始自己做起南京钟来。

用红木、黄花梨等硬木做钟壳,可能只有中国的钟才有。因为红木太结实、缺乏共鸣性,一般国外的五音钟都用软木。当然,这里又有敲铃和打簧的区分。黄惠生告诉我说:“硬木的发声并不好听,用软木外壳音簧打出的声音是浑厚的,硬木的东西打出音来是脆的。不过,南京钟要求铃声清脆,正好搁在硬木上比较恰当,两侧山板镂空雕花,也是为了放音的缘故。”

如果按照制作硬木家具的风格划分,北京的老匠人习惯地称之为“京作”、“晋作”、“广作”、“苏作”等。“因为靠近码头,广作的特点是原材料充裕,价格便宜,皇家京作往往不惜工本。而苏作夹在当中,必须做到工精、料省、样式美,苏作家具是以精致文雅、灵巧取胜,苏钟的外观也就有了很多苏作家具的味道。”

黄惠生从2006年开始,陆续做了几款自己的南京钟。尽管老苏钟样式高贵、外观华美,在他看来也有不尽如人意之处。它的上条和拨针机构都在背后,必须转动底座面,把背面转到前面。每上一次发条只能走八天,频繁地转动机芯箱和插屏座,对外壳和机芯都不利。

因此,他改变了老南京钟的外壳和机芯,把背后上发条改为前脸上条与拨针,前插板门改为开门上弦。为了增加底座的稳定性,他在底座面四边打槽装芯板和缩腰,用四个暗木梢连接四条腿,是一木连做的做法。

关于插屏座,过去的做法是与机芯结合部一起靠着两山的立板,两头厚、中间薄,正好卡着机芯箱,但是这样容易使山板变形。为了不让两山变形,他用四边框装芯板,芯板可以雕花,又解决了不便打磨的问题。另外,老式的机芯箱上面暗榫、下面明榫,被改成前后开门之后,机芯箱就做成全部七个暗榫,不留抽插缝,整体看起来也更美观了。

黄惠生的得意之作是一件纯明工的插屏钟,工艺完全按照明清家具的传统,机箱采用暗榫结合。外壳用紫檀木,里面装了一个英国史密斯的走摆机芯,几乎没有什么雕花,完全突出木质及线条本身。其实,这件插屏钟模仿的是明代经典的“面条柜”,样式略微上窄下宽,所以有很好的视觉稳定感。■(文 / 钟和晏) 插屏中国造型