科学与权利的复合纠结

作者:鲁伊

6500万——这是国家统计局对2006年以来全中国新出生人口的保守估算数字。

这6500万儿童中的绝大部分,都有一个共同点:他们都接种过疫苗。

2005年6月1日开始实施的国务院《疫苗流通和预防接种管理条例》,将国内市场上的疫苗按谁来付费的标准分为两类。第一类疫苗,由政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种。第二类疫苗,由公民自费并自愿受种。

这之后的几年中,中国政府和卫生部门针对疫苗的推广普及,先后出台了多项跟进政策。其中最令全世界瞩目的,便是2007年,国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议政府工作报告中明确提出,中央财政出资25亿元,购买可以防治15种传染病的14种疫苗。随后,卫生部据此于2008年出台了《扩大国家免疫规划实施方案》,在原有6种国家免疫规划疫苗基础上,以无细胞百白破疫苗替代百白破疫苗,将甲肝、流脑、乙脑、麻腮风疫苗纳入国家免疫规划,对适龄儿童进行常规接种。这一方案还给出了具体工作指标:“到2010年,乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗(包括白破疫苗)、麻疹疫苗(包括含麻疹疫苗成分的麻风疫苗、麻腮风疫苗、麻腮疫苗)适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。到2010年,流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗力争在全国范围对适龄儿童普及接种。”

半年以前,本刊记者采访当时刚刚履新的世界卫生组织驻华代表蓝睿明(Michael O'Leary)时,这位在美国疾病控制预防中心工作了26年的流行病学专家曾对此深表惊叹:以中国如此庞大的人口基数,如此辽阔的幅员,做出这样的承诺,背后所牵涉的人力物力,何止金钱那么简单!作为对照,美国和日本实现相似目标时的人均GDP,是中国现时的几倍。

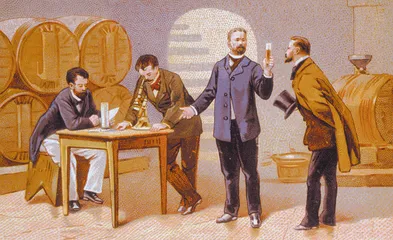

( 1880年路易斯·巴斯德成功地研制出鸡霍乱疫苗、狂犬病疫苗等多种疫苗,其理论和免疫法引起了医学实践的重大变革(插图画) )

( 1880年路易斯·巴斯德成功地研制出鸡霍乱疫苗、狂犬病疫苗等多种疫苗,其理论和免疫法引起了医学实践的重大变革(插图画) )

然而,2010年,这个本应在中国预防免疫历史上成为欢庆胜利的里程碑式的年份,却因为山西疫苗事件的曝光,走上了另外一条此前完全没有预想到的轨迹。

不可否认,如果摆脱情绪,从严谨的流行病学调查方法的角度考量,举报人和记者所给出的一个个初看起来令人义愤填膺的案例,其实存在大量关键性的逻辑环节缺失。科学证据从来不是以量取胜,哪怕是一个细小的瑕疵,都可能影响到最终结论的正确与否。疫苗的安全问题,从生产、检验、包装运输到最终使用,牵涉到太多因素,对其进行调查,所需要的,不仅是正义感,还要有专业知识作为背景,对海量数据一一分析厘清,总结归纳,而不是简单地罗列在一起,并以一种不够严谨的推演法匆忙得出结论。

( 爱立克发展出特殊量化抗体的方法,使得冯贝林的被动免疫真正可以实用 )

( 爱立克发展出特殊量化抗体的方法,使得冯贝林的被动免疫真正可以实用 )

因为,当这样的结论借由网络的力量被传播放大时,它所触动的,首先是6500万甚至更多个2006年后注射过或将要注射国家计划免疫疫苗的孩子家人的最敏感神经。从记者王克勤个人博客上转贴的一篇文章,已经可以看到这种扭曲的放大效应所带来的结果。一位母亲写道:“所以,宝宝,请原谅,母亲以后不带你去打疫苗了,因为母亲不能拿你的生命当玩笑,因为母亲后悔不起。”

但,这真的是我们期待看到的结果吗?

当国家总理说出“让每个儿童都按时接种疫苗是政府的责任”,当卫生部长立誓要通过免费的乙肝疫苗接种计划,把中国乙肝大国的帽子扔到太平洋去,我们可以真切地从中感受到那种富强起来的国家希望增进国民健康水平的情怀。而疫苗,本来是最好的一个出口。

探寻历史,审视疫苗的本意,除了防患于未然,它所强调的另外一层内涵,其实是公平与公正。疾病是不公平的,这早已为社会医学研究者所证实。即使是恐怖如天花、鼠疫、霍乱一类的恶性传染病,也并非所有人都会被感染。相对较差的环境卫生状况,卫生资源匮乏,营养不良,这些因素都令社会经济地位较低的人群更易受传染病的打击,而财力限制也为他们患病后的治疗投上了浓重的阴影。在某种程度上,疫苗是比青霉素和阿司匹林这些传奇性的药物更伟大的医学发明——因为它提供了一种可能,通过相对简便、廉价的途径,令所有孩子都可能享受到免于患病的权利。

然而,没有一种权利可以不付出代价。疫苗的代价,是以往在传播中常常被有意或无意忽略掉的它的与生俱来的风险与局限——疫苗生产商不愿过多强调,因为担心影响疫苗的销路;从事疾病控制预防工作的公共卫生专家不愿多提,因为担心公众的理解偏差导致疫苗接种行动推行不力,影响对传染病的防控;公众对其一知半解,常常混淆因果,张冠李戴。事实上,即便是一支优质合格的疫苗,作为一种异体或大分子物质,其中的抗原成分和佐剂,在刺激机体产生免疫反应的同时,也可能激发一些令人不适的临床症状和体征。轻者如发热、炎症、疼痛、出疹,重者也可能引发休克、脑病甚至猝死。此外,到目前为止,全世界也没有研发出一种可以提供百分之百保护的疫苗。这就意味着,对于一支能够提供99%保护作用的狂犬疫苗,在100个注射的人中,注定可能总有一个人,即使打了有效的疫苗,也会因为没有产生所需的免疫反应而死于狂犬病毒脑病。更不用说,疫苗是要花钱买的。

正因为这些原因,接种疫苗,不仅是一种权利,有时更是一项义务。当一个政府下定决心为一支疫苗埋单,并通过近乎强制性的——根据《疫苗流通和预防接种管理条例》规定,儿童入托入学时,托幼机构和学校必须查验预防接种证,发现未依照国家免疫规划受种的儿童,应当报告所在地的疾病预防控制机构并配合进行补种——计划免疫的方式将所有适龄儿童都作为接种对象时,实际上是把所有人都放在一个平台上,不仅分享预防传染病的利益,也共担不良反应和其他因注射疫苗而带来的风险。疫苗的研发者、生产者、监管者和牵涉于其中的所有相关人员,其最终使命,都应是将注射疫苗的利益值最大化,风险值最小化。而当一个政府要求公民履行这种强制性义务时,它也有责任明白、准确、透明地给出各个环节的所有相关信息,尤其是风险信息。如果出现了与之相关的疑问,哪怕是捕风捉影的,政府也有义务高效地将正确信息公开,面对监督。但事实上,本次山西疫苗事件所反映出的,恰恰是一些卫生行政部门对这种职责的无视,以及长期实际操作中的种种偏离扭曲。而这,才是最值得我们去关注、去讨论的“人命关天”的疫苗安全的真问题。

面对问题,急于得到答案,发表意见,做出结论,这或许可以归结于人类在漫长的生存竞争中形成的本能。网络令这种快速的答案、意见和结论的传播变得史无前例的容易。但是,一个问题的真正解决,却必须,也只能,依赖科学的方法论。

对于在山西发生的事情,还存在着太多的未知元素。陈涛安和王克勤的叙述为我们勾画了一个贪腐的起点,以及众多个家庭悲剧的终点。直到目前,还没有足够充分的证据说明,这个起点一定会指向那些终点,而且,即使点与点之间确实存在联系,要将它们连接起来,也并非一朝一夕、一腔热血、一蹴而就的事。从新闻中,我们看到,从各地抽调的医学专家组成的调查组正在山西各地走访患儿家庭,摸清情况。通过采访,我们还了解到,卫生部、国家食品药品监督管理局以及中国疾病预防控制中心也在对疫苗生产和流通的各个环节进行重新审视,而这可能将促成中国疫苗生产销售产业的第三次大洗牌。我们期待客观严谨的结论披露,虽然至少在目前,谁也不知道这等待会有多漫长。但我们更期待的是,借助我们的努力,这一次喧嚣沸腾的新闻事件,能够摆脱以往若干次类似事件昙花一现的固有轨迹,转化为正视疫苗安全的真问题,从而促成造福公众的深远改变的开始。■(文 / 鲁伊) 纠结科学传染病山西疫苗事件第二类疫苗权利第一类疫苗复合