疫苗因果链之辨

作者:鲁伊 ( 2009年11月6日,首批分配到合肥的6.37万支甲流疫苗,陆续在重点人群中接种 )

( 2009年11月6日,首批分配到合肥的6.37万支甲流疫苗,陆续在重点人群中接种 )

安全的真伪命题

安全。安全。还是安全。

谈及疫苗,原天津市疾病控制预防中心主任、中华预防医学会副会长、中国卫生界最高荣誉“白求恩奖章”获得者王撷秀给出的最重要的三个关键属性,全是安全。而效果和价格,都要“码后”讨论。

“这是明摆着的事:药,是给病人吃的,而疫苗,用在健康人身上。人家在家里待得好好的,什么事没有,结果一针疫苗下去,因为疫苗本身的安全问题出了严重的不良反应,你说人家能干吗?对于你,可以说它是十万分之一或百万分之一,但对于具体事件中的那个家庭,那就是百分之百。”

或许是源自数十年身为临床大夫每日面对病人的经历,王撷秀的视角,与许多习惯自上而下、大而化之观察问题的流行病学家比,多了几分人性化的关怀,因而能够触及被惯常的叙述所忽略掉的那些事实。

( 2009年11月12日,沈阳和平区22个甲型H1N1疫苗接种点开始为全区高三学生及高中教师接种疫苗 )

( 2009年11月12日,沈阳和平区22个甲型H1N1疫苗接种点开始为全区高三学生及高中教师接种疫苗 )

以我们最熟悉的脊髓灰质炎糖丸疫苗为例。出现在公众视野中的,是由于1959年便成功研制出脊髓灰质炎糖丸,并在随后的50年中积极响应世界卫生组织消灭脊髓灰质炎的目标,推广糖丸的全国普服和强化免疫,中国成为全世界最早一批消灭了脊髓灰质炎野毒株的国家之一。1994年9月28日,中国报告了最后一例本土脊髓灰质炎野毒株感染病例,在那之后,脊髓灰质炎的发病人数,从上世纪60年代的年平均两万多例,降到如今连续近10年零病例。

然而,在这个辉煌的值得赞叹的成就背后,一个很早就被疫苗研究者认识到的事实是,缩写为OPV(Oral Polio Vaccine)的口服脊髓灰质炎活疫苗,在方便、廉价、迅速见效、保护持久等诸多优点外,还存在先天的缺陷:用于制备疫苗的病毒株尽管经过减毒处理,但依然存在突变和毒力回升的可能。在美国,20世纪90年代,这种脊髓灰质炎活疫苗每年造成约5例衍生性脊髓灰质炎,受害家属因此将疫苗生产商诉至法院,而法院也作出判例,除了无条件给付赔偿,厂家还必须将此类可能的不良反应告知公众。在此次山西疫苗事件中,唯一一例在运城市盐湖区疾病预防控制中心召开的专家鉴定会上被认定“不排除脊髓灰质炎疫苗衍生病毒病例”的案例,有可能也属于此种情况。

( 加拿大温哥华的肯·韦伯正在接受保健医生注射H1N1病毒流感疫苗 )

( 加拿大温哥华的肯·韦伯正在接受保健医生注射H1N1病毒流感疫苗 )

在这一背景下,美国从2000年开始、英国从2004年开始,不再使用OPV作为常规免疫手段,而改用注射型的灭活脊髓灰质炎疫苗IPV(Inactivated Polio Vaccine)。尽管IPV存在价格较高、需要多次注射等问题,包括世界卫生组织在内的权威机构基本上已达成共识——在脊髓灰质炎野病毒已基本消灭的国家和地区,采用没有突变和毒力回升危险、即使有免疫缺陷的接种者也可安全使用的IPV,无论是从全球彻底消灭脊髓灰质炎病毒的宏观角度,还是从减少衍生病例、保护接种者的微观角度,都可能是一件功德无量的事。

然而,这个牵涉到数千万儿童的问题,此前因为种种原因,却并未能被公众所知。“因为脊髓灰质炎一旦得上就无药可医,而且后果严重,非死即残,连美国总统罗斯福也不例外。在这种背景下,糖丸是最有效最值得推广的预防手段,即使可能存在几十万分之一的衍生感染风险也应当坚持使用。但在连续这么多年国内脊髓灰质炎发病率都是零的情况下,虽然客观上我们因为身处众多脊髓灰质炎仍很猖獗的邻国的包围下而依然不能放松对免疫接种的重视,但是否还有更好的方法?”一位不愿透露姓名的疫苗专家在接受本刊记者采访时指出。据他透露,事实上,几年前,卫生部和疾病控制中心就已经有是否引进IPV并取代OPV的讨论,但出于担心公众在推广IPV条件仍不成熟的情况下拒绝服用OPV,可能引发脊髓灰质炎的回潮,这一讨论严格局限于卫生体系内部。直到陈竺担任卫生部长之后,在他的推动下,才开始在小范围的试点地区试行IPV接种。

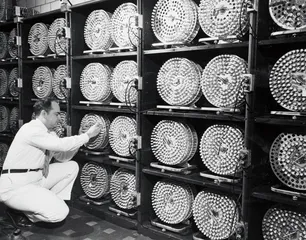

( 1956 年,加拿大一个疫苗生产厂质量检测车间,一旦疫苗存在污染,马上即可发现 )

( 1956 年,加拿大一个疫苗生产厂质量检测车间,一旦疫苗存在污染,马上即可发现 )

在王撷秀看来,这样的问题,才能够算做真正的疫苗安全问题。

但是,令人遗憾的是,尽管山西疫苗事件掀起了巨大的波澜,一系列相关的新账老账都被翻将出来,囿于举报者和采访人本身的限制,像这样的关键性问题,却被埋没在海量的与疫苗并无关系的纷杂噪音中,借由全面质疑疫苗安全并加以拒绝的这个出口加倍膨胀而宣泄而出。对疫苗这样一个科学问题的非科学化讨论,在公众长期积淀的不信任情绪中发酵。“如果山西事件的结局,是所有中国人都不再去打疫苗了,那么,它将是公共卫生历史上一个巨大的悲剧,而这是任何一个有良知的公共卫生专家都无法坐视的。”王撷秀说。

然而,更令人遗憾的是,在这个至关重要的时刻,掌握最多话语权、最有能力将事实向公众阐释清楚的各级卫生部门和疾控中心,却不约而同选择了失声。在将近一周的采访过程中,我们得到的最多答复是,“这个问题,我们暂时不想说”,或者是“我们这里的疫苗肯定没问题”的简单答案。事件调查固然可能要经过相当长的一段时间,在专家小组没有形成最终结论之前不做断言也许是审慎的态度,但任凭网上的纷杂信息沸腾而不作为,这本身就反映出对公众本应享有的免疫信息知情权的习惯性无视,而这一表象的背后,隐藏着更多可能影响疫苗安全的实质性的体制问题。

疾控中心的角色与疫苗价格

疾控中心是做什么的?

2008年12月1日,卫生部制订了《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》,印发给各级卫生厅局及中国疾病预防控制中心。根据这份文件,疾病预防控制中心的基本职责被分为6项:疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进。“制订疫苗使用计划,储存、运输和分发疫苗”只是266项具体工作内容中之一。

但在现实中,尤其是在一些地方财政补贴相对不足、疾控防疫机构经费有限的不发达地区,制定区域免疫规划也即俗称的“批疫苗”,招标采购一类疫苗和二类疫苗并逐级加以分发也即俗称的“卖疫苗”,这两块工作却占据了最重要的地位,而由此产生的收入,也成为疾控中心主要的收入来源。根据杭州市疾病预防控制中心杨洛贤发表于2008年《浙江预防医学》杂志上的论文,在浙江省的个别县区疾控中心,收入中超过60%是疫苗流通的差额结余所得。

山西疫苗事件中,疫苗的价格,是引发激烈讨论的焦点之一。从理论上讲,疫苗的价格与疫苗是否安全本来并无直接联系,但在实践中,由于疫苗定价的特殊性所带来的巨大利润空间,确实为众多利益驱动下的违规操作提供了诱因,而这些违规操作,的确可能直接或间接地对疫苗安全产生威胁。

在王克勤的叙述中:“业内人士指出,乙脑疫苗2006年的出厂价为每人份9元,而山西接种者以28元购买,其中的环节是:北京华卫公司销售疫苗时,每人份收取4元的配送费、3元的贴标签厂家返利,以每人份16元价格给市疾控部门,市疾控每人份加4元给县疾控,县疾控再加4元给乡镇一级。”而根据陈涛安的估算,由于采购时间是8~10月份,乙脑疫苗价格极低,一人份可能不足1元钱。

一眼看去数目大得惊人的“6000余万元”的数字,便是按照山西当年注射乙脑疫苗500余万人份、每人份赚取9元报价-1元成本价+4元配送费=12元利润的标准计算出来的。

然而,一位不愿透露姓名的负责某省会城市疾控中心疫苗招标采购的采访对象对本刊记者指出,2006年山西运城爆发乙脑疫情时,由于是突发事件,初期虽然经过全国搜集,也仅调配到42万支疫苗,尚存70万支缺口。由于事出紧急,山西疾控部门只好从有生产能力的厂商处下订单采购了当时还没有纳入山西省一类疫苗中的精制乙脑疫苗——“传统的乙脑疫苗一支为5人份,但打开后必须在有限时间内用完,有污染和失效的可能,但因为价格较低,所以在西部一些不发达城市被用做一类疫苗。精制乙脑疫苗是单人份的,成本上要高得多。1元/支的情况几乎是不可能出现的。”

与惯常的想象不同,无论是国内还是国外,疫苗供应最常出现的问题,不是过剩,而是短缺。疫苗的需求和供应与药品相比,相当稳定。每年的需求量根据人口出生率和人口基数,有固定公式可以计算得出。尽管中国目前有资质的疫苗生产厂商多达48家(数据来源:SFDA数据库),但每一种疫苗由哪些厂生产,其实是相对稳定的,而廉价的疫苗由于盈利空间有限,疫苗厂家通常都缺乏生产动力,严格按订单生产。因为疫苗生产需要一定周期,从细胞的培养、收获病毒液、灭活、纯化,到制品分装、检定、包装,需要相当长的时间才能得到最终制成品——脊髓灰质炎糖丸可长达12个月,白喉、破伤风和百日咳三联疫苗视工艺不同,也在6~10个月左右。当疫情突然爆发需要紧急接种时,无论是在中国还是在美国,都会出现疫苗短缺的状况。2006年山西运城乙脑疫情便是一个突出的例子。这些背景,却并未从王克勤的调查中得到反映。

尽管有上面所说的瑕疵,但王克勤的确揭开了以往不为人所知的两重内幕:一是疫苗流通中的层层加价;二是华卫公司在这一事件中所扮演的特殊角色。这两个问题,都与我国各级疾控中心2000年以来的角色转换有重要关系,因此具有相当大的代表性。

越是在收入水平较低、接种者负担能力不足的边远地区,同样一支二类疫苗的价格,与城市相比,就可能越高。而对于国家免费提供的一类疫苗,前者接种的疫苗种类,也往往不如后者丰富,且常为传统老品种,出现不良反应的概率相对较高。例如,在对2005年安徽泗县疫苗事件进行调查的过程中发现,同样一支甲肝疫苗在市级接种点的销售价格为4.5元,到了乡镇一级,就变成了25元。再如,在北京、上海、广东和一些东部发达地区,经地方财政补贴,精制乙脑疫苗已被纳入免费的一类疫苗中,而在许多欠发达地区,这还是收费的二类疫苗。一位不愿透露姓名的采访对象对本刊记者指出,由于经济利益驱动,基层中常有防疫人员故意让免费的平价疫苗在仓库中积压过期,而向并不了解国家政策的接种对象大力推销收费的精制疫苗,即使被追查,也可以免费疫苗已过保质期的借口搪塞过关。

如此看似悖论的现实存在,很大程度上由疫苗的特殊属性所决定。“疫苗不是黄瓜,支个摊子就能卖。”某位省级疾控中心的负责人在接受本刊记者采访时略带戏谑地说。疫苗由蛋白质或脂类、多糖组成,其中的活性物质对疫苗是否有效至为关键。光和热的作用会令蛋白质变性,或使多糖抗原降解,导致疫苗失去原有的免疫原性。因为这个原因,多数疫苗都要求在2~8摄氏度中保存,脊髓灰质炎疫苗要求的保存温度更低至零下20摄氏度。这使得冷链(Cold Chain)系统成为运输、储存和分发疫苗过程中不可缺少的环节。仅需常识,便可算出,将疫苗运至偏远地区,路途成本肯定要高于在城市的流通。而维持冷链的正常运转,对于预算紧张的偏远地区防疫部门而言,也是一笔不小的开支。2007年,本刊记者在青海考察中国肝炎防治基金会支持青海50万儿童乙肝疫苗免费接种项目时,就曾经听一位乡防疫站的工作人员说过,虽然国际合作项目为这里配备了储存疫苗的免费冰箱,但维持运转的电费,有时却不得不由工作人员垫付。

不过,山西疫苗事件中频繁被提及的高温暴露是否会令疫苗成为致命杀手,包括王撷秀在内的多位疾病控制专家都表示,如果疫苗出厂时本身不存在被病菌或有毒物质污染的问题,如果注射时容器仍完好无损,那么,高温暴露的最坏情况,只是令疫苗失去应有的保护作用——比如,虽然注射了乙脑或狂犬疫苗,但仍会感染乙脑病毒或狂犬病毒——“就像往身体里打一支蒸馏水。”一位不愿透露姓名的市级疾控中心工作人员指出:“如果打疫苗之后出现了不良反应,恰恰说明,免疫原性是存在的,没有受到高温暴露的影响。”

再回到价格问题。导致二类疫苗层层加价的另外几项重要原因,还包括必需的注射器材、对接种人员的培训(尤其是如何应对不良反应)、对接种对象的宣传教育。对于疫苗价值的衡量,很大程度上取决于人对自身健康价值的衡量。美国约翰·霍普金斯大学对数家美国大企业员工的一项调查发现,工资较低的家长的孩子,免疫率普遍低于工资收入较高的家长的孩子。由于他们的免疫接种费用均由保险公司负担,不涉及额外的家庭支出,出现这样的差距,只能理解为不同社会经济地位的人对免疫价值的不同认知。这意味着,在经济不发达地区推广二类疫苗,可能要花费比在一线城市更多的人力和物力,也即更高的成本——对于完全市场定价的二类疫苗,这种成本必然最终摊入疫苗价格。

当疫苗一级一级沿着生产企业—省疾控中心—市疾控中心—县疾控中心—乡镇防疫部门—接种单位—接种对象的链条向下流动,价格上可能发生多大的变化?王撷秀给出的天津疾控中心的参考值,是至少在15%以上。以二类疫苗中的流感疫苗为例,疫苗生产商向省市一级疾控中心供货的成本价是49~51元,而接种者购买这支疫苗的价格,可能是69元。这中间约20元的差价,按照一定的比例(天津的三级体系中为1∶3∶5,相对不发达省份的四级体系中,有时是1∶1∶1∶2),在省、市、县和基层接种单位之间分配。

在相当长的一段时间里,这个链条,是国内疫苗流向接种者的唯一合法途径。它的优点,是便于控制疫苗的来源和去向,疫苗质量有保障,一旦出现预防接种副反应,也易于追查和赔偿。但是,这一流通体制也有自身固有的弊病。省一级疾控中心对疫苗采购权的绝对垄断带来权力寻租的巨大市场。最著名的例子便是2006年因收受疫苗经销商巨额贿赂而被判处无期徒刑的前广东省疾控中心免疫所所长罗耀星。从2001年7月到2006年4月,这个曾经是抗击“非典”功臣的年轻人,借助手中掌握的广东省各类疫苗推广、采购、销售和审核贷款回笼及支付工作的大权,一共从4家疫苗经销商处收受了高达1118.5万元人民币的贿赂。此案一出,全国卫生系统为之震动。要知道,在罗耀星案审判后一年因受贿罪被判死刑的前国家药品监督管理局局长郑筱萸,涉案金额也不过是649万元人民币。

两种体制的对话与冲突

打破垄断的转机,出现在2005年。

2005年颁布的《疫苗流通和预防接种管理条例》,在公众的视野中,最常被关注的是与自身密切相关的一类和二类疫苗的划分,以及儿童预防接种证制度的建立。但从各级疾病预防控制机构和疫苗生产商的角度,这个条例最划时代的一项规定,却是第十五条的短短一段话:

“疫苗生产企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、疫苗批发企业销售本企业生产的第二类疫苗。疫苗批发企业可以向疾病预防控制机构、接种单位及其他疫苗批发企业销售第二类疫苗。县级疾病预防控制机构可以向接种单位供应第二类疫苗;设区的市级以上疾病预防控制机构不得直接向接种单位供应第二类疫苗。”

这意味着,历史长达数十年的各地疾病预防控制机构对疫苗使用的统一管理模式被打破,中国的疫苗生产企业和疫苗批发企业第一次可以合法地越过疾控中心体系,直接与接种单位打交道。山西疫苗事件中扮演重要角色的华卫公司,便是这个条例通过后,全国各地纷纷成立的疫苗批发企业中的一个。

从2003年起就多次参与这个条例的讨论和起草的一位采访对象,用“剑拔弩张”这个词形容讨论草案时各地疾控部门与卫生部官员之间的尖锐冲突,“如果我没记错的话,当时卫生部的意见是,疾控中心以后根本就不要再去管卖疫苗的事,而列席的各省市疾控中心主任,没有一个不激烈反对的”。

利益之争当然是一个关键因素。“东部沿海省市的疾控中心有钱,不在乎卖疫苗的这点收入,比如江苏省,不管就不管,全部放开,反正地方财政提供支持。但对于绝大多数的省份来说,这跟卡了脖子差不多。”事实上,在相当长的一段时间里,由于从上到下“重治疗,轻预防”的观念根深蒂固,疾病预防控制机构在卫生体系内部,一直被视为“清水衙门”。医疗卫生系统改制后,各级疾控中心和接种单位由原来的全额拨款变成了差额拨款,而这种财政拨款在实际中也经常长期不到位,“以苗养人”便成为一种略带无奈的选择。

而卫生部相关负责人的主张,则是向美国的疾病控制预防中心学习,剥离疾控中心的经营性质,将疫苗完全市场化。

两种意见激烈交锋的结果,是体现在条例中的一个折中方案:保留疾控中心原有的垂直疫苗供应模式,但也引入市场机制,开放二类疫苗市场,打破疾控中心的垄断。

尽管在疾控中心系统内部,对于这一条例的出台背景,存在“几个大型疫苗生产企业背后推动”的种种说法。但回到当时的情境下,不容否认的是,无论是卫生部还是媒体,都寄希望于这一举措能够改变疫苗流通层层加价、赚取巨额差价的状况,通过缩短流通环节,让处于链条最下方的接种者受益。而另一方面,决策者也期待,这一借鉴美国模式的改革,可以让疫苗领域的隐性垄断腐败失去栖身之地。

然而,好的初衷,是否一定收到好的结果?在山西疫苗事件中,一个不争的事实是,一个很可能并不具备条例中要求的“具有从事疫苗管理的专业技术人员;具有保证疫苗质量的冷藏设施、设备和冷藏运输工具;具有符合疫苗储存、运输管理规范的管理制度”的公司,仅凭50万元的风险抵押金,就可以操弄整个山西省的疫苗配送和二类疫苗的供应和管理。而这种操弄行为,又会放大制度本身固有的缺陷——“现在公众关注的焦点,都在那几个记者揭露出的也许和疫苗本身并无关系的极端例子上,但真正让我担心的,却是那些有可能接种了失效疫苗、以为自己受到保护而实际上并没有的孩子,以及我们还不知道的其他情况。”一位公共卫生专家在接受本刊记者采访时指出。

当我们回过头来重新观察大洋彼岸的美国经验,种种以往被忽略的细节逐渐浮现。美国疫苗经济的高度市场化,是否真的毫无瑕疵?一个最明显的例子,就是价格和供应问题。随着美国医改所呈现出来的争论,我们发现,原来市场化并不一定导致疫苗的价格下降。经过几轮兼并,目前美国的疫苗生产基本上掌握在安万特、默克、惠氏、葛兰素史克四家大公司手中,他们的市场份额合起来高达99%,某几种疫苗的供应完全取决于某一家公司。2007年,当默克公司发现一家工厂生产的HiB疫苗因为生产线污染而宣布主动召回产品并将该生产线停产一年时,美国国内出现了严重的HiB疫苗短缺。在这种情况下,政府的议价能力相当有限,直接后果就是疫苗价格的飞涨,其增长幅度远远超出同期的CPI。此外,企业逐利的本性,又会使一些市场价格很低但有效的疫苗无人生产,从而妨害了民众获得免疫保护的权利。事实上,还在克林顿担任总统时,当时的第一夫人希拉里就曾经提出过《全民免疫制度草案》,希望以政府确定的合理价格统一采购所有疫苗——这与中国计划经济时代的疫苗采购流通模式非常相近,但在各大疫苗厂商的游说和阻挠下,最终未能通过。

在王撷秀看来,要改变中国目前疫苗市场真实存在的乱象——疫苗生产企业山头林立,效率低下,质量存疑;为保障疫苗安全而建立的“批签发”制度意图虽好但真正实施起来困难重重,经常鞭长莫及,为“套号”等违规操作留下了空间——可供参考的解决方案,也许是在与中国同为“金砖四国”之一的巴西。

王撷秀指出,位于圣保罗的巴西布坦坦研究所(Instituto Butantan),除了是全世界最著名的毒蛇研究中心,也担负着巴西全国计划免疫覆盖的全部疫苗的研发和生产。政府每年直接向布坦坦研究所购买疫苗并分发到各接种点,取消了中间的采购环节,而这种做法,其实很大程度上,与以往中国六大国有生物制品研究所负责全国疫苗生产销售的模式有异曲同工之妙。

“如果能在对中国目前传染病流行谱的调查基础上,更科学地确定一类疫苗和二类疫苗的划分;如果能够大幅度提高疫苗生产企业的门槛,严查疫苗质量;如果能够集中由几个质量稳定合格的大厂按国家订单统一完成一类疫苗的生产和销售,统一使用专业冷链递送到各接种点,不再搞繁琐的一级级的招标采购;那时候我们再来谈中国的疫苗安全问题,也许将和现在完全不一样了。”王撷秀说。■

疫苗里面有什么?

按照剂型,疫苗可以分为三大类:液体疫苗、冷冻干燥疫苗(俗称冻干粉)、口服丸剂疫苗(俗称糖丸)。它们的成分既有共性,也有区别。任何一种成分出问题,都可能对疫苗最终的安全和有效性产生影响。

液体疫苗

抗原:刺激机体产生免疫反应的成分,包括活的或死的全颗粒细菌或病毒,或者纯化抗原。一支疫苗是否能够起到保护作用,完全取决于其中的抗原成分是否有效。

缓冲液:所有的液体疫苗中都含有缓冲液。最常用的是生理盐水或磷酸盐缓冲生理盐水。用于疫苗的水应当无菌、不含任何杀菌剂、不含重金属和氯。为了减少注射后的不良反应,生理盐水的酸碱度应在6.0到7.5之间。

杀菌剂和防腐剂:多存在于死疫苗中,杀死细菌和病毒,同时保证存储和运输期间不致腐败。甲醛和硫柳汞是最常见的两种传统疫苗杀菌剂及防腐剂,出于安全方面的考虑,许多新一代的疫苗已经不再使用这两种成分

保护剂:一些活疫苗中需要使用人血白蛋白或明胶等成分保护抗原的活性。

佐剂:添加到疫苗中,能够加强免疫原性和免疫保护效果的化学物质。铝佐剂是应用最普遍的疫苗佐剂,氢氧化铝和磷酸铝是最常出现在疫苗说明书上的两种成分。

冷冻干燥疫苗

通过对疫苗进行冷冻并快速抽真空升华干燥,形成干粉状的产物。在真空缺氧情况下,细菌和病毒的新陈代谢接近停止,有利于长期存活。多糖疫苗制成冻干剂后可以减少氧化降解的速度,有利于保存抗原性。冻干疫苗的优劣主要取决于冻干工艺过程和溶剂保护剂。常见的保护剂包括山梨糖醇、乳糖、氯化钠、葡萄糖、蔗糖等单糖或多糖,人血清蛋白和明胶等高分子物质,还有二甲基亚砜等抗氧化剂。

口服丸剂疫苗

目前中国市场上使用的丸剂人体疫苗仅有脊髓灰质炎糖丸疫苗。它的主要有效成分是经过筛选毒性显著降低的脊髓灰质炎活病毒,口服后在肠道形成一次隐形的感染,产生肠道免疫和体液免疫。脊髓灰质炎糖丸疫苗的优点是方便、价格低廉、免疫性持久、产生抗体迅速,缺陷是疫苗病毒可能产生突变,毒力回升,令服用者患上疫苗衍生脊髓灰质炎。有免疫缺陷和正在接受免疫抑制治疗的人不适合服用。

[资料来源:国家食品药品监督管理局数据库,《疫苗学》(科学出版社,2004年版),《Vaccines:Expert Consult》(美国Saunders出版社,2008年版)](文 / 鲁伊) 因果链之辨疫苗