公共卫生何以南辕北辙? ——访北京协和医学院公共卫生学院院长黄建始

作者:曹玲 ( 美国公共广播公司(PBS)正录制新的儿童健康节目“儿童健美”(摄于2007年6月) )

( 美国公共广播公司(PBS)正录制新的儿童健康节目“儿童健美”(摄于2007年6月) )

三联生活周刊:山西疫苗事件能否算做一起公共卫生事件?

黄建始:山西疫苗事件只是冰山一角,问题远远超过了疫苗本身,不是一起单纯的公共卫生事件,已经牵涉到公共卫生体系建设的问题。经过2003年的“非典”之后,中国的公共卫生事业取得了很大成就,但一直是就事论事,停留在头痛医头、脚痛医脚的层面上,没有从根本上来理解什么是公共卫生,也没有从体制、系统和人事上对公共卫生体系加强全面的根本性的建设,所以才相继出现了2003年的“非典”事件,2004年的禽流感事件,2005年的松花江污染事件,2006年的欣弗事件,2007年的手足口病事件,2008年的三鹿奶粉事件,2009年的甲流事件,以及现在的山西疫苗事件等等。

邓小平说,制度是一个带有根本性的问题,好的制度可以让坏人变成好人,坏的制度好人也会变成坏人。山西疫苗事件是体制造成的,是社会和环境在起主要作用。这么多与公众健康有关的事件层出不穷,我们每天都在穷于应付,来一个挡一个,这么被动怎么行?如果不能从总体上改变思路,永远都是疲于奔命。

三联生活周刊:思路有什么问题?

黄建始:大家都知道南辕北辙,如果走错了方向,就算坐飞机,可能也没往正确方向走路快。公共卫生是全民参与的事情,涉及社会的方方面面,医疗系统、政府部门、新闻媒体以及每一个老百姓都是公共卫生体系的一个组成部分。公共卫生的目的是保障和促进全民的健康,而健康涉及生物学因素、心理学因素、社会因素、环境因素等等。

( 2005年12月,美国儿童健康基金和哥伦比亚大学公共卫生学院联合开展减灾行动,他们捐赠的移动式医疗设备将永久安放在路易斯安娜和密西西比,为该地区提供新的医保项目 )

( 2005年12月,美国儿童健康基金和哥伦比亚大学公共卫生学院联合开展减灾行动,他们捐赠的移动式医疗设备将永久安放在路易斯安娜和密西西比,为该地区提供新的医保项目 )

现在的问题是,我们公共卫生工作的专业队伍,比如疾控中心,它的权力职责范围主要局限在生物学因素上,这是远远不够的。上世纪70年代,健康领域的科学家根据公共卫生和预防医学科学研究数十年的成果,提出了“生物—心理—社会”的新医学模式。1974年,加拿大政府发布了拉龙德(Lalonde)报告,这在某种程度上相当于我们的医改方案,其中指出国民健康并不仅仅是由医疗服务——也就是我们今天关心的“看病”——单方面所决定的。决定健康的主要因素有四个方面:生物学因素、环境因素、生活方式和医疗卫生系统因素。

美国等西方发达国家几十年前就已经认识到这个问题,但中国至今还沉浸在旧的生物医学模式中,所以总是会出问题。媒体和公众一直在强调疫苗,但是山西疫苗事件里很多问题和疫苗本身无关,与心理因素、社会因素和环境因素有重要关系。如果不能按新的医学模式来思考公共卫生问题,我们永远都是落后的,这就好比一支箭射在肉里,只把外面的箭杆剪掉就解决问题了吗?

( 黄建始 )

( 黄建始 )

我们都知道疾控中心的工作人员很辛苦,但是结果呢?我们把公共卫生变成了大政府、小社会的概念,而在美国则是小政府、大社会的概念。美国的公共卫生专业人员大部分是在做明天的事,做一小部分今天的事,基本不做昨天的事;中国的公共卫生专业人员大部分是在做昨天的事,也做一些今天的事,基本不做明天的事。尽管现在部分大城市已经开始有所改变,但如果思路不变,根本性的改善是不太可能出现的。

由于观念上的落后,认识上的偏差,以及受十分落后的经验医学模式的束缚,导致从我们的决策者到医护人员以及老百姓,在很多行动上都采取了完全违背科学原理的措施,出现了很多奇怪又矛盾的现象。

( 20世纪40年代,新四军训练班学员为战士接种牛痘 )

( 20世纪40年代,新四军训练班学员为战士接种牛痘 )

在医疗卫生领域,观念错了,一错皆错。

三联生活周刊:这种新的医学模式如何出现?

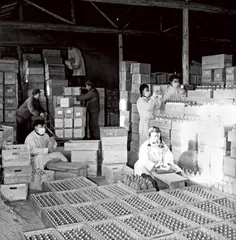

( 1957年,甘肃兰州生物制药厂疫苗装配间 )

( 1957年,甘肃兰州生物制药厂疫苗装配间 )

黄建始:人类对健康的认识有一个漫长的成长过程。人类最早觉得健康是上天赐予的,生病是妖魔鬼怪附身。过了几千年,中医认为健康是体内阴阳失调;19世纪末现代医学出现了,比如像中国人认为上火所致的口腔溃疡,吃点维生素B2就可以解决。但是最近十年,口腔溃疡的人可能吃维生素也没有用了,因为他并不缺乏维生素,可能是因为睡得太晚或者压力太大所致。世道变了,环境变了,如果还用旧的思维模式就没法解决问题,要摆脱原有思维框架的束缚。

过去数千年,人们都没有吃饱,饿肚子时生的病以营养不良和传染病为主,吃药是可以治好的。但是近十几年情况变了,吃饱后得了的病大多数目前药物无法根治,比如糖尿病和高血压。于是科学家开始从新的角度来研究健康问题,上世纪40年代末开始了一个叫做弗兰明汉的心脏研究(Framingham Heart Study)。当时美国卫生和人类服务部公共卫生服务署在美国麻州波士顿市郊区弗兰明汉社区开展了一系列关于心脏病的流行病学队列研究,从1948年开始一直持续至今。这个研究确认了心脏病危险因素,医生可以在早期发现和治疗这些危险因素来防止心脏病发生,人们也可以自己主动培养健康的生活方式来减少危险因素把握自己的健康。弗兰明汉心脏研究开发的心脏病危险因素评价表,现在已经在预防医学和健康管理实践中广泛应用。

( 1959年,浙江省乐清县医务人员正给幼儿注射卡介苗 )

( 1959年,浙江省乐清县医务人员正给幼儿注射卡介苗 )

英国杜尔和希尔始于50年代的吸烟与肺癌的关系研究也是如此,确立了影响肺癌发病率的危险因素,全世界随之开始认识到烟草对健康的危害,开展了戒烟运动。

30多年来在健康领域大量的研究一次又一次地证明,环境和生活方式对健康的影响远远大于今天我们所关注的“看病”对健康的影响。研究发现,美国人在过去的近100年时间里,平均寿命增加了30年。这增加的30年,其中公共卫生和预防贡献了25年,医疗服务只贡献了5年。

( 1988年,广州市卫生人员上街对儿童进行预防接种 )

( 1988年,广州市卫生人员上街对儿童进行预防接种 )

三联生活周刊:中国陷入旧有的医学模式跳不出来,这种局面是怎么造成的?

黄建始:美国人民在“二战”后开始吃饱饭,也是在吃饱之后30年才悟出非生物学因素对健康影响很大这个道理。“二战”之后,美国基本上控制了传染性疾病和感染性疾病,随后心脏病和恶性肿瘤等慢性非传染病开始威胁人类的健康。生病的人越来越多,出现看病难看病贵的现象。当时美国政府的理解是:看病难说明医院少,就拨款建医院;看病贵说明医生少,就拨款建医学院。结果呢,不但没有解决问题,而且医疗费用还越来越高。

( 巴斯德研究中心实验室 )

( 巴斯德研究中心实验室 )

后来在“生物—心理—社会—环境”新医学模式的指导下,美国从决策者、医护人员到媒体和普通老百姓都意识到维护健康的重要性,抽烟、酗酒、缺少运动、高胆固醇和高血压等健康危险因素已经成为西方家喻户晓的名词。通过预防和控制心血管疾病,从1972~2004年,美国心血管病的死亡率下降了58%。

中国2009年初公布的“第四次国家卫生服务调查”显示,全国有医生明确诊断的慢性病病例数达到2.6亿;过去10年,平均每年新增近1000万例慢性病病例。今天,大部分中国人民也已经进入吃饱了吃出病的阶段,如果能少走弯路,借鉴国外经验,缩短美国所需的30年时间,那是很不错的。

( 2009年11月16日,北京市甲型H1N1流感疫苗免费接种第一天 )

( 2009年11月16日,北京市甲型H1N1流感疫苗免费接种第一天 )

实际上,采用新模式来思考问题在中国已经取得过很好的效果。比如,2003年我国防控“非典”初期采用生物医学模式指导,强调找病原,强调疫苗,强调药物,节节败退。后来认识到生物医学模式的局限性,于是改变防控战略,群防群控,很快就转败为胜。现在还在进行的防控甲型H1N1流感工作,由于吸取了抗“非典”的经验和教训,一开始就摆脱了生物医学模式的束缚,坚持采用传统公共卫生手段,取得了举世瞩目的第一阶段成就,综合防控效果明显好于许多发达国家。

三联生活周刊:山西疫苗事件中科学知识的缺失,加上媒体铺天盖地的报道,让公众产生一种虚幻的想象和莫名的恐慌。如果政府遇到了这样的事情,对媒体和百姓最好表现出怎样的态度?

黄建始:其实疫苗本身是医学史上的一个里程碑,1999年美国疾控中心总结了20世纪美国公共卫生的十大成就,第一项就是通过免疫接种消灭了天花和脊髓灰质炎,控制了麻疹、风疹、破伤风、白喉等多种传染病。中国的免疫规划事业也取得了很大成绩,但是在山西疫苗事件中,单就疫苗本身很难说清楚。

如果真的遇到公共卫生事件,我们应该理性、透明、科学地引导媒体阐明真相。政府发布消息要以科学为根据,不能以专家为根据,即便是专家说的话,也要让公众知道到底是哪个专家所说,公众自己可以判断他平日的话可信不可信。如果只写“某某专家”说或者“专家组说”,本身就是对百姓的误导,百姓会越来越不相信专家。

美国以前也出现过类似的疫苗的公众健康安全事件,媒体报道也会引起百姓恐慌。当地卫生部门发现问题之后,主动给媒体举办学习班,给媒体讲课。医学不完全只是科学,而是科学和艺术的结合;健康不完全是由生物因素决定的,还包括心理、社会和环境因素。如果政府不讲,学者不讲,媒体是不可能正确报道的,老百姓也就稀里糊涂,更不相信政府提供的信息。

上世纪90年代,我在美国做新型大肠杆菌爆发调查,总是有记者追问各种问题,如果你不告诉他,他就到处打听,道听途说,结果报道一登出来,还会有老百姓打电话来问,你还是要回答,所以不如一开始就和记者说清楚。

在应对公共卫生事件时,政府和媒体的沟通非常重要。去年北京甲流指挥部派我去日本考察,日本政府甲流指挥部负责疫苗的小组有20多个成员,其中一半人员负责和媒体进行沟通,而中国的疫苗组成员估计都在琢磨技术层面的问题,而不涉及心理、社会、环境这些需要媒体传播的问题。中国现在国民健康教育上的投入很少,与在生物学基础研究上的投入不可同日而语,记者和老百姓都没有得到应有的国民健康教育服务。

三联生活周刊:你在美国地方卫生局工作了十几年,回国后对中国的疾控中心也很熟悉,能不能比较一下二者的工作模式和工作内容的区别?

黄建始:中国的各级疾控中心有几千个,除此之外各地还有卫生局和卫生监督所。美国只有一个位于亚特兰大的联邦疾控中心,各地卫生局的工作实际包含了中国的疾控中心、卫生局和卫生监督所三个机构的工作。刚才说中国的公共卫生很少做明天的事,现在北京市疾控中心也在做一些明天的事情,比如开展控烟运动,这是一个好事。

美国有研究发现,公共卫生人员手上掌握的解决公共卫生问题的资源不到10%,其他90%的资源要去“化缘”。化缘有正道有歪道,走正道是要公开透明地按制度办事,但是制定制度不能拔苗助长,如果人员不能理解制度、执行制度,制定再多的《疫苗条例》还是会出问题。所以说到底最大的问题一是体制没有理顺,其次是从事公共卫生事业的人员素质有待提高,第三是全民的健康素养有待提高。公共卫生是大家的事情,光靠疾控中心的人是远远不够的。■

中国疫苗大事记

解放前

19世纪中叶后,来华传教士和归国留学生开始在国内进行牛痘疫苗接种。1917年绥远地区爆发鼠疫,北洋政府筹借外债扑灭疫情后,用余款在1919年3月于北平成立了中央防疫处,这是中国疫苗生产机构的摇篮。到1949年,中国共有疫苗生产机构17家,但生产能力均十分有限,疫苗质量不高,接种率也相当低。

20世纪50年代

中华人民共和国成立后,逐步建立了三级卫生防病体系,其中卫生防疫站是卫生防病工作最主要的业务技术和监督指导中心,也是疾病疫情报告的组织管理中心。

通过机构调整,在原北平中央防疫处、西北防疫处、长春卫生技术厂及上海等地的私营血清制造所基础上,在当时全国六大行政区的中心城市建立了北京、上海、武汉、长春、兰州和成都生物制品研究所,负责疫苗的生产研发。此外还建立了主要研究生产脊髓灰质炎疫苗的中国医学科学院昆明医学生物研究所。

从1950年起,卫生防疫人员在全国城市按户按人免费种痘和卡介苗接种,拉开了全国免疫预防的序幕。

20世纪60年代

60年代初期,消灭了天花,鼠疫、霍乱等传染病也得到了有效的控制。卡介苗、脊髓灰质炎减毒活疫苗、白日破疫苗、麻疹疫苗开始逐步在全国推广。

20世纪70年代

1974年世界卫生组织提出在全球开展扩大免疫规划,一是提高接种率,扩大免疫接种人群;二是要逐步推广使用安全、有效的新疫苗,扩大使用疫苗种类。中国结合当时计划经济体制下卫生防疫工作的实际,在1978年下发了《关于加强计划免疫的通知》,推出了儿童计划免疫的概念、规定了纳入免疫规划的疫苗的种类即卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破三联疫苗、麻疹疫苗并且要求建立冷链设施。

20世纪80年代

1982年,卫生部颁布《全国计划免疫工作条例》,对计划免疫的对象、组织机构、程序、预防接种要求、异常反应的诊断处理,以及设备和经费等进行了规范。

1986年,我国成立了全国儿童计划免疫工作协调小组,确定每年4月25日为全国儿童预防接种宣传日。同时正式开始与联合国儿童基金会开展冷链项目合作,承诺实现普及儿童免疫目标。从此,我国的计划免疫工作走向了正轨。

1989年,在“政企分开”的背景下,卫生部将分布在长春、北京、武汉、上海、兰州和成都的6家生物制品研究所组成中国生物制品总公司。自1978年以来,各类预防制品在我国共减少麻疹、白喉、百日咳、脊髓灰质炎、结核、破伤风等6种疾病的发病3亿多人次,减少死亡400多万人。

20世纪90年代

1992年,卫生部推行了新生儿乙肝疫苗预防接种策略,将乙肝疫苗纳入到免疫规划管理,使我国儿童乙肝感染情况得到有效控制。到1995年为止,省、县、乡的儿童“四苗”接种率达到85%的目标,疫苗可预防疾病的发病率大幅度下降。

1996年,法国的安万特-巴斯德在深圳成立了中国第一家进口疫苗分装合资企业,携带着高品质的HIB、甲肝、肺炎和流感疫苗开辟了中国疫苗新市场。在此之前,中国的疫苗市场一直是针对儿童的计划免疫疫苗,主要由中生集团旗下的六大生研所供应,国家财政拨款集中招标采购。而安万特-巴斯德之后,GSK、默沙东等也相继进入中国,自愿接种疫苗的有价疫苗市场形成,外资药企占据半壁江山。在国家倡导发展生物技术的政策指引下,加之地方政府的支持,全国各地新建了多家生物制品公司,最多时,拥有疫苗生产资格的厂商超过200家。

2000年至今

2002年,50年代开始的防疫站为主体的防疫防病体制被中国疾病预防控制中心取代,标志着疾病预防和卫生监督工作进入了新阶段。

2005年,《疫苗流通和预防接种管理条例》实施。这个条例实际上以一类疫苗和二类疫苗的形式明确了计划免疫疫苗市场和有价疫苗市场的划分,并且改变了一直以来的省级疾控机构垄断疫苗供应特别是二类疫苗供应的体制,符合条件的大型药企、民营医药公司、外资企业也获得了疫苗的经营权,疫苗市场开始放开。

2008年,卫生部下发《扩大国家免疫规划实施方案》。在原有的6种疫苗基础上,将甲流、流脑、乙脑、麻腮风疫苗纳入国家免疫规划,对适龄儿童实行免费常规接种,用无细胞百白破疫苗代替全细胞百白破疫苗。■(文 / 曹玲) 基本公共卫生服务院长何以学院卡介苗接种反应传染病山西疫苗事件南辕北辙预防医学建始协和问题疫苗医学院北京公共卫生幼儿疫苗