当命运在敲门——棉湖之战8小时

作者:三联生活周刊 ( 从新堂村走来的村民,战时的老村如今已荒废无人居住灰寨水上的金和大桥,左岸就是棉湖战场大功山

)

( 从新堂村走来的村民,战时的老村如今已荒废无人居住灰寨水上的金和大桥,左岸就是棉湖战场大功山

)

历史如它通常的性格,总是眷顾那些最勇敢的强者。这些孙中山寄予期待的年轻人,学生和教官,士兵和团长,最终赢得了那场决战,并如人们所知那样,在此后数十年中多数声名显赫,名留青史。他们以8小时竟日的跋涉、鏖战、坚持、死拼,最终主宰了自己的生命,也改变了一支此前从未被重视的新型军队之命运。这支军队的历史,便是数十年间中国革命和战争史的主体之一。

是什么让这支军队坚持了那8个小时?是革命的理想,求生的本能,或者其实就是自古英雄出少年的规律。历史同样忠实地记得,他们中许多人虽然就此走上位高权重、统率千万的光彩人生,却再也未能显现出年轻时代在粤东棉湖那生死一日的果决、勇气和置生死于度外的气概。命运就在那一刻让这许多人迸发出人生最绚烂的光彩,但如今有谁人记得粤东的棉湖?在这个已经被遗忘的战场,至今找不到一块纪念碑,也看不到一个对战场遗迹的凭吊所在。战争的迷雾早已消散,剩下挥之不去的南方水雾,滋养着山丘老树翠林,覆盖了战争的创伤和人类痛苦的记忆。东征的纪念碑远在广州的黄岛上,距埋在棉湖丘陵的那些无名尸骸尚有数百里之遥。这数百里,便是记忆和遗忘的距离。

暴风雨来临

榕江丰沛浑浊的水流夹杂大量水草,从上游的揭阳南下冲入开阔的汕头港。站在码头上,江水和涌入海湾的海潮激荡。当黄埔校军和粤军第七旅、第二师于1925年3月攻克潮汕后,广东革命政府第一次东征似乎胜利在望。东征军右路军在2月1日兵出黄埔。当滇军和桂军在惠州、河源一线按兵不动时,右路军却一路势如破竹。轻取东莞,肃清广九,虽然中间有淡水坚城,但黄埔军以苏联军制加上蒋介石所推行的中国式连坐制度,将士视死如归,坚城一举攻下。淡水之役后,陈炯明的“救粤军”看似兵败如山倒。从三多祝、陆海丰到潮汕,短短一个月零7天,东路军已经从黄埔长驱广州以东400公里的汕头。除了淡水那几小时的激战,陈炯明的“救粤军”甚至都没有一次像样的抵抗。

这是一个出乎各方意料的局面,至少远离东征最初计划的描绘。那个计划中,战争的主攻方向根本不在粤军和黄埔校军一路。1924年12月24日广州革命政府成立军事委员会,在12月30日举行的第二次会议上,通过了滇军首领杨希闵提出的东征作战计划。该计划本来方向有三:

( 棉湖镇老城区,白楼是曾作为蒋介石指挥部的兴道书院

)

( 棉湖镇老城区,白楼是曾作为蒋介石指挥部的兴道书院

)

北路左翼将途经粤北河源县,沿东江方向攻击,其作战主力是粤军部队;

中路经惠州向今天揭西县城所在河婆镇进攻,主力为刘震寰统辖的桂军;

( 东征军攻克海丰后,陈炯明从汕尾港逃往香港

)

( 东征军攻克海丰后,陈炯明从汕尾港逃往香港

)

南路则沿海岸线向广九铁路以东推进,这一路则由杨希闵的滇军担任。

这北路正是我们入粤的行车路线。从江西赣州方向进入粤东北河源,这里是东江发源地,也是陈炯明部所控制的主要根据地。东江向西南流入珠江,沿途崇山峻岭,道路艰险,虽然沿途风光秀丽,却不利于行军作战。东征军本应以最强大的兵力对此进行主攻,但实力最强的滇军属于总指挥杨希闵,他把自己的部队放在了三路方向中行军作战距离最近、道路相对最好、沿途经济最富裕的沿海右翼一路。最终只是基于实际作战形势考虑,又有俄国顾问加伦的建议,在联军出发前,将粤军和滇军的作战路线对调。

( 今天的汕头景象 )

第一次东征的兵力几乎是一次民国初年南方军阀动员大会,广州革命政府仰仗的军力,包括湘军、桂军、滇军、粤军及朱培德的建国第一军等。其时湘军及建国第一军因北伐滞留江西,余下三路中,兵力最强、最受仰仗的是北路滇军和中路桂军。黄埔校军教导团在1924年11月才刚刚成立,出征时成军不足3月。算上由尚在校未毕业学生组成的学兵连,从校长到学生倾巢出动,兵力尚不足3000人。最初的东征战斗序列,统帅部甚至未将黄埔校军纳入。一方面是黄埔校军兵力过于弱小,看似微不足道;另一方面也因杨希闵等军阀不希望校军因参战而发展实力。

作为军校校长的蒋介石最终委托代理大元帅胡汉民转呈北京的孙中山,得以特批参战,让黄埔校军加入右翼粤军,才有右路势如破竹的战果。但与此同时,滇军和桂军二路在河源、惠州一线按兵不动,对右翼战事作壁上观。随着东路军长驱400公里攻克潮汕,距广州东不过百公里的惠州却仍在对手手中。右路军每一公里的前进,便变成多一公里的孤军深入。

( 广州黄埔岛上的东征烈士墓园

)

( 广州黄埔岛上的东征烈士墓园

)

军阀的私心几乎无处不在,革命不过是政治的粉饰,利益直接驱动战略的形成。战争这种人类最壮烈也是最残忍的竞争,对他们不过是形式特殊的交易方式,成本是他人性命和毁灭,收获是金钱、地盘和武器。名义上接受了孙中山广东革命政府的领导,但东征联军中今天的盟友,其实便是明日的对手。接受革命不过是暂时抹上政治化妆品,利益的亲密接触将轻易把它擦掉。左翼杨希闵滇军和中路刘震寰桂军不但未对既定路线发动进攻,却同陈炯明部林虎密约,假手消灭东征右路军。不过,陈炯明内部也同床异梦。林虎意在以东征右路军之手除掉陈部另一路军洪兆麟部,东征右路军虽然痛击了陈炯明部,却并没有彻底歼灭这些旧粤军悍将的主力。猛虎只是暂退粤北的山林。

1925年3月初尝胜果的蒋介石还未来得及品尝胜果,林虎和杨希闵、刘震寰的默契便聚集成了致命的暴风雨:滇军、桂军的网开一面,让林虎军得以毫不在意右翼,倾巢南下围歼东征右路军。东征军右路军总指挥蒋介石、政治部主任周恩来,以及随军而来的苏联政治顾问,所有人瞬间看到了面前的致命危险:固守潮汕最多能喘息一时,一旦军阀攻入空城广州,革命政权将被消灭,孤悬潮汕的革命军终将成为无巢孤鸟。

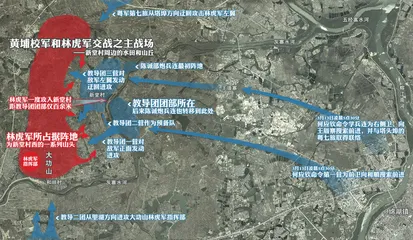

( 今天棉湖老镇的居民

棉湖之战示意图 )

( 今天棉湖老镇的居民

棉湖之战示意图 )

黄埔校军的每一个士兵都感到暴风雨来临前的慑人气息。时任东征军右路军教导一团二营营长的前国民党陆军二级上将刘峙回忆:“此时接到谍报:陈炯明已令林虎率刘志陆、王定华、黄叶兴、黄任寰等部精锐两万人以上,分几路如暴风疾雨般迫近棉湖,企图一举扑灭我党军。”注入汕头港的榕江,正是从上游揭阳县棉湖镇(今日属揭阳地区揭西县)流经而下,革命武力的浪潮和旧势力的风暴很快将在榕江上游进行生死撞击。3月12日,蒋介石在苏联顾问支持下,决心以粤军第二师留守潮汕,亲率教导第一、第二团和粤军第七旅经揭阳回师棉湖,正面迎击林虎部。一方是兵力雄厚、久经战阵的传统武力,一方是兵力薄弱、但被革命理想和现代军制所高度武装的新式军队。两种颜色的军装将被子弹、炮火碾成同一种颜色的浆血,随着棉湖3月的雨水,渗入榕江两岸的土壤。

寻找曾塘村

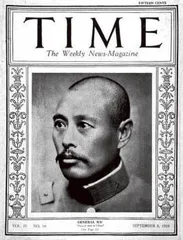

( 《时代》封面人物吴佩孚 )

( 《时代》封面人物吴佩孚 )

从深圳到普宁的路线,基本就是东征军右路军的主要进军路线。那时还没有连接广州南沙和东莞长安镇的虎门大桥,黄埔校军教导团及炮兵连从黄埔出发,乘船在虎门登陆,配合粤军主力沿广九铁路攻克樟木头、东莞和深圳。深汕高速公路连接了当年作为战场的淡水、海陆丰和潮汕,也延伸到距离棉湖镇最近的普宁市。3月4日上午,我和摄影记者驱车离开普宁碧辉园宾馆,沿G324省道向西走到和汕尾大道交会的十字路口,前往寻找战史中记载的棉湖核心战场曾塘村。

向东北揭阳而去的汕尾大道与西北去揭西县的S238几乎并在一起,棉湖镇其实在路口正北十余公里处,取道汕尾大道本是最近的路线。但我们没有棉湖一带的地图,也没有GPS,过转盘瞬间的误判便将汽车驶入向西的S238省道。从这里同样能前往棉湖镇,却要绕上一个大圈。这次误判前还曾有另一个更困扰的误解:之所以前来普宁,因战史记载黄埔军从揭阳出发,先期抵达普宁,然后前往棉湖。棉湖镇位于普宁正北,兵法讲兵贵神速,黄埔军从东北揭阳南下,为何先要绕道普宁再北返棉湖?直到经调查才了解,当年黄埔校军经过的普宁老县城其实位于今天普宁市正北的洪阳镇,它就在棉湖镇以东5公里处通往揭阳的必经之路。我们误入歧途后却获得了意外的收获——G324省道经双湖抵达里湖镇(战史记载为鲤湖)。从这里的一个十字路口转向另一条柏油路折向北(卫星图显示为X096县道)一直抵达金和镇,我们这一路,正是向棉湖战场进发的黄埔校军教导二团的进军路线。

( 今天棉湖老镇的居民 )

数日寻找战场的主要困难,一方面是战史对地理、路径记载语焉不详,最大的困难还在于地名更改和精确地图的缺乏。普宁、揭阳一带的行政区划更迭暂且不表,地名改变首先从有限的地图上隐蔽了战场本来的面目。数日的寻访得知,当年林虎指挥部所在的和顺村便是今天揭西县金和镇大功山;普宁市区已离开当年的老城洪阳镇;鲤湖如今改名里湖……最令人困惑的则是寻找棉湖之战作为地标性质的主战场、国民革命军战史中所提到双方争夺的曾塘村。教导一团的团部以及炮兵阵地据载就在村东的山上,而那里应当有一条小河将村子与小山隔开。在这座小山东不远的另一座山上,蒋介石、周恩来和当地的苏联顾问便在那里的前沿做第一线指挥。

在所能得到的最大比例尺卫星地图上,我也未能在棉湖和金和镇一带的黄绿斑块上发现曾塘村。我们的汽车从里湖镇折向北,一路丘陵水田,时而在路边的坑塘中倒映着潮汕一带典型的民居。所谓“前有照,后有靠”,那青灰色的村落围墙将井然有序的房屋整齐地圈在其中,中间道路南北纵横,一则利于聚族而居,而一旦遭遇盗贼兵火,则可以退入村中倚墙据守。风水一说,其实是古人基于地理、气候特点寻求适宜居住环境的质朴哲学。生活尚且如此,战争中寻求并预设最适宜的战场,也是将领军事才华中最具天赋的一环。

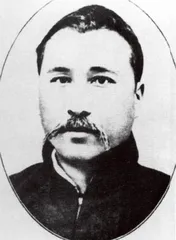

( 陈炯明 )

( 陈炯明 )

离开里湖约10公里汽车开上了一座水泥桥,桥头水泥柱上刻着“金和大桥”字样。小河宽不过二三十米,本地人说不出名字。这条从上游灰寨经过的小河地图上标示为“灰寨水”。然而寻访至此,曾塘村还是无人知晓。除了地名更改,潮汕一带语音不通也是困难所在。潮汕通用福佬话,各地又多有变音。在棉湖镇和大功山附近的村中,多有老人对我言谈半天,既不能听懂,也不知他是否能明白我所言。问路中发现,60岁以上本地居民尚有许多听不懂普通话。当年参战的黄埔校军多来自全国各地,以当时的概念算是客军,他们中许多人在日后的回忆中提到行军时缺乏地图和语言不通的问题。棉湖战前,共产党东江暴动虽让这支客军受到本地的普遍支持,但战情紧急时,这言语不便和地图匮乏带来的焦虑和紧张,远不是今日我们寻访时所能体会。

终于在金和桥边的平房内,一位老人告诉我,沿桥北河堤向东一直走下去有个新塘村,它正好就在大功山的东北面。而金和大桥以西1公里村落边的那个寻常土山,老人说,就是大功山。当年林虎军主力就集结在这里。这条低矮的小山从北面绵延南下,突然为东西流过的灰寨水所止。经一个杂货店老板热情地指引,我们从大功山东河内小学附近驶入一个刚刚容车的土巷,在村内洗衣妇惊奇的目光中绕过河内村北,突然驶入一片开阔的水田。

( 杨希闵 )

这条只能容纳一辆汽车单行的土路径直延伸向北达1公里之遥,路两旁是各宽达200米的开阔水田,水田西面尽头有一系列竹木掩映的低矮山丘,这正是大功山向北的延伸。路东200米处则是南北向的河流,那正是在河内村折向北的灰寨水。虽然近在咫尺却无法目视。河流的东面,另一条南北平行的矮山南北延伸约1公里,几乎与对面大功山平行。就在我们不知道将会开往何处、四顾无人时,汽车在道路尽头抵达一个村落。一个骑摩托车的送货人被我们拦下,听说来意,我们终于从他浓重的口音中获悉线索:这两座山上,当年一个姓陈的和一个姓蒋的各占据山头打了一仗。战死者被匆忙掩埋的骸骨后来被经年雨水和洪涝冲刷出来,由村民收殓,葬于南面大功山腹地。我明白,这并不太久远的著名战役,似乎被雨水浸泡多年,模糊成两个大姓之间的家族械斗。这正是中国乡人对待历史的通常态度。他们很快又告诉我,这里就是新塘村。而在附近,再也没有一个村子有tang这个发音了。

当晚我重新在卫星地图上描绘白天的路线时,新塘村果然在一个最无可替代的地点出现了:这里正位于棉湖镇和和顺大功山之间。村子东北、村东的小山和战史中曾塘村周边的记载分毫不差,那条小河和广州黄埔岛东征纪念馆内那简单的沙盘如出一辙。村人说,老新塘村在村东。我们沿着长满水葫芦的池塘与竹林走了不过200米,便发现那一小片古老破败无人居住的残垣断壁,村里人都姓王。走上村东北小山附近的河堤,灰寨水从村东的矮山边向东北揭阳方向流去。1925年也是在3月13日,黄埔校军应该就是从棉湖行军抵达这里。教导一团团长何应钦站在河堤村后那座最高的土山上,命令一团官兵越过村周的水田、池塘和竹林,迎着三月春雨一样绵密的子弹,向西面大功山山地上早已构建工事的林虎军发起冲锋。

( 陈诚 )

( 陈诚 )

蒋介石的部署

无论是何应钦还是刘峙,许多参战人员日后都谈到了对于棉湖一带人生地不熟的情势。好在此前共产党在东江发动民运,让黄埔军在潮汕一带受到的欢迎甚至胜过在广州城内,这让黄埔军获得了情报上的便利。3月12日,黄埔军校校部参谋处接到普宁县张县长从洪阳镇打来的电话,转述鲤湖警察所长的报告:林虎军主力五六千人从河婆(今揭西县城所在)前往棉湖和鲤湖两地,其中鲤湖方面之敌约3000人,和顺三四千人。蒋介石向各部传达的报告写道:“较我劣势之敌分二路向鲤湖棉湖前进。鲤湖方面其先头部队午后一时已到,棉湖尚未见动静。”

( 顾祝同 )

( 顾祝同 )

林虎的大军从五华县一带南下,12日当天其实已有刘志陆、王定华、黄任寰等军共七八千人接近棉湖。3月12日13点,林虎军右路先锋抵达鲤湖,15点,右路先头部队已经抵达距离棉湖仅5里的红湖。

基于已知的敌情,东征右路军一度判断敌军主力在左路,于是从揭阳出发时兵分两路:黄埔校军两个团向棉湖当面之敌进发,而许济的粤军第七旅从棉湖以北的狗肚—塔头埠一线向林虎军的左翼迂回包抄。蒋介石第一个报告显示,黄埔军判断以两个教导团、一个学兵连、一个炮兵连及粤军第七旅的作战能力,应该与六七千敌军(这个数据被低估)相较占优。前哨营长报告于和顺果然发现敌军,这位身处前线的营长不知具体何人,但他已敏锐地发现,由于警戒面太宽,己方“兵力似觉单薄”。他的直觉完全正确,林虎军首先抵达的部队已经接近1万,远超过蒋介石麾下兵力的总和。但蒋介石迎战决心已定,麾下主力已经兵分两路,离开揭阳。

( 何应钦 )

3月12日上午6点,教导一团从揭阳出发,11点抵达普宁老县。16点30分全部抵达普宁县城以西的棉湖镇。一团第一营为前哨部署于棉湖榕江南河对岸,向红湖和和顺方向警戒。其余在棉湖东北端的村落一带露营。第二营派出一个连在通往鲤湖的道路上警戒,军校本部很快又接到钱大钧麾下教导第二团的通报。该团奉命向棉湖西南5公里的湖尾村前进,已在18点抵达目的地,距离敌军右翼所在的鲤湖最近仅五六里。粤军第七旅(缺一个团)已于12日凌晨6点从锡场出发向棉湖北面的狗肚前进。午后粤军第七旅旅长许济也发来通报,16点50分,第七旅抵达棉湖东北的桐坑宿营,距棉湖25里。

战争前夜,东征右路军主力已经全部渡过从西南经棉湖流向西北的榕江南河,战线几与河流平行一线。3月12日17点,第一团抵达棉湖,教导第二团抵达湖尾,在棉湖西南5里,第七旅抵达桐坑,在棉湖东北25里。右路军的整个战线,呈现东北—西南的阵线。作为包抄主力的右翼第七旅已经呈现落后状态。

( 钱大钧 )

( 钱大钧 )

蒋介石部署中,唯一一支奇兵就是第七旅。12日晚上蒋介石发出的通报指出:“综合各情报,约与我兵力相等之地,其大部似在河左岸红湖北,自和顺附近,南迄红湖南方(地点不明),一部在河右岸鲤湖附近,明晨有向我前进模样。”这个报告中,显示对敌军兵力的判断已经变化。

12日22点,蒋介石从老普宁县城西门外五六里的青屿村发出命令,命令黄埔校军两教导团次日兵分两路。何应钦的一团向棉湖以西的和顺村(今日金和镇大功山一带)敌军进攻,钱大钧的二团向棉湖西南湖尾前进,渡至榕江南河南岸,向鲤湖一带敌军进攻,并负责掩护第一团的左翼阵线。命许济第七旅于13日晨7点30分,在两个教导团发动攻击前抵达大功山北10公里的塔头埠。

( 王柏龄 )

当日获悉的情报显示,塔头埠还没有敌军。第七旅的行动是否及时,将决定围攻计划能否实现。3月12晚22点,教导第一团团部参谋处向各营连发布通报,要求各营连队必须在次日上午5点30分准备吃饭。士兵早餐后,还必须携带一顿饭。一方面是预备血战整日,自然需要准备食物,另一方面或许也是鼓舞士兵:这并非是最后的早餐。

这个部署基本算是一个正面碰撞。林虎军兵分两路分置和顺和鲤湖,黄埔军同样也分路迎击。唯一仰仗的就是许济粤军第七旅能够“分进合击”,及时迂回包围。而包抄的前提,则是两教导团能够在第七旅抵达之前,以劣势兵力抵抗住敌军优势兵力的攻击。这个并无高明之处的部署让黄埔校军任何一支部队都未能在对手面前形成优势兵力。兵力缺失或是一个原因,而自东征以来,除却淡水之战,庞杂的陈炯明部迄今未做一次坚强的抵抗,或许也是蒋介石如此自负的信心所在。

何应钦的进攻

3月13日凌晨零点30分,教导一团团长何应钦接到指挥蒋介石令,下达了出发命令。这个命令同时要求粤军第七旅在5点30分出发,攻击榕江南河右岸(北岸)的林军;命令教导第二团第一营由下洞—安仁方向前进。一旦发动进攻,则掩护教导一团左翼,或相机渡过榕江南河,对和顺方向的敌军发动向心攻击。二团其余部队由松柏山—白坑一线向左迂回,对鲤湖敌军发动攻击。辎重大队则在棉湖镇待命。

一团实际的出发时间晚了一小时。回头看将会发现,这真是幸运的开始。黄埔学兵连接到命令,作为一团的右侧护卫前往棉湖和和顺连线偏北的王厝仔(今日王厝寨)搜索前进,担任一团右翼护卫。同时命令第七旅从桐坑向东前进,从和顺北的塔头埠向敌军左翼发动攻击。13日上午7点,教导一团前锋抵达今日新塘村所长。

今日于战争现场所在,神游当年,当会想象出新塘村村口西面数百米外的大功山山地,已经被林虎军王定华部占据。数千人在高地构建了简易的阵地,绝不是今天所见的那样林木掩映,一派田园风光。树木被砍伐以扫清射界,倒下的林木作为工事构建。按预先的计划,粤军第七旅此时应该抵达新塘村以北的塔头埠。但此时教导一团却一直未能和第七旅联系。作为教导一团左翼护卫的教导二团一营从安仁出发后同样“失踪”。两支武装的前锋此刻却已经接触。决心必须即刻下达:攻,还是守?

战后的评论都指出,东征军以劣势兵力主动迎战,正有士气和精神可持。此刻一旦决定防御,士气顿失,防也是防不住的。何应钦当即下达作战决心:对当面之敌发动进攻。上午8点,教导一团一营第三连在新塘村北端的稻田内,以两个排的兵力展开,对对面山上的王定华军发动攻击。棉湖之战,便在3月13日上午8点正式爆发。这战场便是今日新塘村向西南直到大功山这片方圆3公里的开阔区域。教导一团的团部设在新塘村和灰寨水东的小山上,炮兵连最先设在新塘村东北的小山头。何应钦命第一营(营长蒋鼎文)为前锋,向大功山一带敌军正面进攻,第三营(营长王俊)向新塘村正东敌左侧背攻击,第二营(营长刘峙)为预备队殿后。

今天站在如江南烟雨般柔美的粤东腹地,无论如何也难以评估何应钦这一决定的正确与否。教导一团仅以1000余人的兵力,在左右翼友军完全没有踪影的情况下,主动迎击七八千以上拥有既设阵地的敌军。一团渡过灰寨水时已是背水一战,然后尚需穿越宽达四五百米开阔的水田,仰攻对方既设的山头阵地。林虎军只要让黄埔军冲到山下,然后依托山头阵地进行一次全力反击,战况便将在一个小时内结束。但那时笼罩在棉湖上空的一定是有进无退的杀气,它让何应钦下了或许是一生中最具勇气和果敢的决心。

一个月前的黄埔军便是以这样密集的队伍向陈炯明军据守的淡水坚城发动冲击的,参战的刘峙后来评价这种战术是“可笑的”。因为守城的敌军幸好只有陈炯明熊略部1000多人,孟献祥部约800人,翁辉腾部五六百人,林烈部约500人,东征军兵力全然占优。而且陈炯明的部队缺乏火炮,自动火器也很少,火力稀薄,让密集冲锋的黄埔军得以避免惨重损失。好在此刻情形类似,而且林虎军由于占有绝对兵力优势,竟然也主动冲出阵地冲进水田,迅速包围了一营。战线在新塘、大功山之间的水田间接触、交织、融合,直至展开白刃肉搏。就在此时,第三营在北面也被优势林军包围。

命运之神无情地向这片山林水田中投掷死亡之箭,总有人奇迹般毫发无损,有人就此血肉模糊。每倒下一名黄埔官兵,未来中国军界便可能减少一名将领。那些凭借勇气和命运眷顾的幸运儿即便生还,未来还将在无数战争中接受子弹、疾病和政治斗争的残酷考验。但此刻处于人生最血气方刚时期,他们无暇顾及这些考量,1925年3月13日,他们中的许多人正在向自己人生勇气的巅峰攀越。黄埔军的士气、训练和意志让战争残酷地暂时胶着,林虎军竟一时难以围歼,于是将主要兵力集中于一营左翼。10点10分,战争已经相持了两个多小时。11点左右,教导团一营战线越拉越长,一连连长余海滨阵亡,副连长刘赤忱负伤,6名排长、副排长先后阵亡或负伤。全连军官只剩下党代表李奇中和司务长阎国福,被迫从第一线撤出,退向新塘村东北的小高地。新塘村内已无兵据守,一股敌军乘隙而入。

这座小高地本是陈诚炮兵连最初的阵地,黄埔军的七五山炮曾在此向对面密集的山头轰击。但这里位于新塘村后方,是距离敌军最远处。加上七五山炮数量很少,火力不足,导致炮击基本毫无作用。日本军校炮课毕业的炮兵连连长陈诚只得命令将炮拆下,抬到新塘村东团部所在的山头上。何应钦此后回忆:“棉湖之役在今天看来,是一个很小很小规模的战斗,但在当时,却是吃力的一仗。那时的炮兵不像现在,有马匹或车辆拉拽,那时的炮,要由人扛抬。在那种情况下,身为炮兵连连长的辞公,不论步兵行军多么快,他总使他的炮兵跟得上,每次都能完成任务。”这里前有灰寨水作为屏障,又可直接俯瞰新塘村和两山之间的全部战场,炮兵从曲射轰击,变成了刺刀见红的直瞄射击。

百余名林虎军穿过无人防守的新塘村抵达村东,距离教导一团团部和炮兵阵地仅有百余米了。一团一营二连已被缴枪数十枝,一连和三连也已不支后退。蒋介石、廖仲恺、周恩来和苏联顾问们就在团部后的小山上督战,这里就是最后的防线。何应钦命令教导一团二营营长刘峙率该营向敌后迂回进攻,以减轻林虎的攻击。蒋介石命令陈诚必须动用炮兵火力。

之前全部6门旧式七五大炮因为频繁射击导致撞针变软,已停止射击多时,危急时刻,陈诚不得已亲自用这种曲射山炮对近在咫尺的敌军做直瞄射击尝试。撞针因为搬运和冷却已经重新变硬,这一炮不但发射成功,还直接射入最接近团部的一群散兵,杀伤20余人。第二炮则再次准确命中逃跑的敌军。炮兵近距离的射击,竟然将惊恐的林军全部吓退,让几乎崩溃的第一团团部防线暂时避免崩溃的危险。林虎军最具威胁的第一次攻击就这样功亏一篑。

刘峙的勇气

何应钦即刻令二营营长刘峙率预备队第六连渡过灰寨水,对溃退的敌人发起冲击。炮兵向新塘东面之敌继续开火,终于将其逐出新塘。但这不过是一时喘息,11点,优势的林虎军再次反攻新塘,向据守的二营五、六连猛攻。从8点到此时,何应钦的一个团已经苦战了3小时。任何一支军阀的部队或许早已经败退而被全歼,但此刻革命的信念和勇气,以及长驱400公里不败的信心尚能最后支持着这些军人,支持着他们坚持以待友军的来临。

从桐坑出发的第七旅好像迷失在棉湖一带毫无特点的丘陵中。在某些回忆录中,旅长许济被形容为“甩手掌柜”。他们的迂回可能过于坚决而导致深入太远。谁能想到上万人的林虎大军竟然收缩得如此紧密,第七旅不但未能在塔头埠与林虎军相遇(林军几乎全部集中在了大功山和新塘村一带),整整一个上午竟然没有遇到敌人。但枪炮声仿佛青草味道,终于引来迷失的羔羊,第七旅终于在11点30分赶到新塘村战场北翼,加入到一团三营的战斗中。

3000人的部队未能改变兵力的极大差距,但终于延长了坚持的时间。林虎军见第七旅投入战场北线,改为包抄南面战场的一营。午后,北面的第三营再次被敌包围,何应钦即令学兵连增援,团部内从警卫到勤务兵、伙夫,所有的人员都投入到战斗中。弹片横飞,何应钦的号兵在他身边被打死,他唯一能做的就是命令士兵在阵地周围插遍东征军的旗帜,虚张声势,同时令唯一伤亡尚小的刘峙二营对敌军发起反冲锋。

和顺附近刘志陆第二军和黄任寰的第一师属于林虎军中善战的部队,以如此善战和优势的兵力,竟然激战5个多小时尚未动摇对手阵线,黄埔军士气之高昂可见一斑。不过从地理上看,双方其实都未能在突如其来的遭遇中利用地形的特点。

新塘村周边地势开阔,进攻毫无遮挡,又多为水田,河湖密布,并不利于大部队的正面进攻。林虎军以优势兵力提前在大功山一带构建了阵地,黄埔军又主动进攻,本来优势占尽,只需先消耗对手实力,然后一举全力反攻可得。但弃守求攻后,又或有畏惧黄埔军其余未到部队的心理,预留了太多预备队未敢使用。占尽兵力优势却没有投入全力,反而逐次以小规模部队对教导一团发动围攻,不但造成兵力上的浪费,而且那数百至上千人的冲锋一旦撒到这河塘密布的开阔地,自然也是稀稀拉拉,威力顿失。

战后黄埔军总结指出,林军提前抵达和顺大功山一带丘陵山地,早已占领并构建良好的阵地。面对与黄埔军的交锋,林军也有因舍不得放弃已经构筑的精良阵地而未能倾巢出动,发动致命一击的原因。否则长达8小时的一战,教导一团无论如何英勇,也无法不被十倍敌军所消灭。

七旅的抵达让黄埔军甚至余勇可贾。拼死抵抗下,黄埔校军一度在14点30分,由七旅和三营从新塘村西向敌人发起猛烈反击。这突然的反攻让林虎部纷纷向和顺方向退却,然而第一线的败退并不意味着林军伤亡殆尽,大量尚未投入战斗的生力军就在大功山附近的总部聚集。何应钦曾提醒部队要预留预备队,防止敌军预备队的反击。然而一团何来预备队?混战中这满山追击的士兵谁又能冷静判断形势?追击的猎犬蜂拥而至时,一直蛰伏未出的猛虎才爆发全力。林虎部使用总预备队大举反攻,这种依托坚固阵地进行的反攻,通常极具冲击力。粤军第七旅和一团一、三营的追击如浪潮拍岸,瞬间一触即散。国民党党代表章谈、连长胡思勋阵亡,第一营营长蒋鼎文和三营副官杨厚卿、连长郭俊受重伤,官兵伤亡达200余人。

20年后,一位国民党上将在河南统率大军,犹豫不决,畏而不战,竟然让日军渡过黄河天险,瞬间摧毁战区指挥部,开启了国民党军豫湘桂战役的大溃败。另一位则曾在卢沟桥事变后,在日军南下攻击下不经抵抗,即沿平汉线南逃,并将战区集团军总司令的兵权仓皇转移他人,把华北大片土地拱手交付日军,赢得时人“长跑将军”的讽刺。

命运给予这两位军事能力平庸的将领如此大的权力,或许全因神灵过于眷顾他们在20年前于棉湖展示出的勇气。蒋鼎文,国民党二级上将,1925年黄埔校军教导一团一营营长,时年30岁。刘峙,国民党二级上将,1925年黄埔校军教导一团二营营长,时年33岁。他们虽然不像多数黄埔学员那样还是血气方刚的小伙子,却也在人生最好的年华。当两个营主攻部队的战士都因体力和鲜血的耗尽而趋于枯竭时,刘峙和自己的二营拥有尚未燃尽的能量和勇气,败退的阵线于是如同一扇大门从西南向东北关闭。刘峙率领二营像一根门轴,死死顶住大功山林虎军主力的当面冲击,使林军的追击终于随战线的拉长而逐渐停滞,最终再次陷入胶着。

刘峙后来回忆,东征战前,蒋介石根据戚继光的连坐法颁布实施了黄埔军的连坐政策,一班退却杀班长,班长阵亡而全班退却则杀全班,如此类推。淡水之战后,蒋介石就枪决了畏缩不前的教导第二团连长孙良。从苏联继承的政治代表制度和蒋介石一生矢志不渝崇拜的曾国藩、戚继光等人的封建军法制度交织,构成了特殊时期这支军队的纪律准绳。刘峙和蒋鼎文等人不退显然不仅仅是出于对军纪的畏惧,但只有对军纪的恐惧胜过死亡,才是最强大部队的核心。

整整6个小时,几乎所有主角都已在棉湖战场亮相,除了最后一位关键角色。如果战争在3月13日16点结束,那么即便他登台亮相也再无关紧要。因为那时大幕已落,20世纪中国历史当已改观。然而何应钦、刘峙等黄埔一团军人的坚持,终于迎来了这最后一个主角登场的机会。黄埔教导二团,他们同样在棉湖一带迷失得太久了。

钱大钧的抉择

黄埔校军教导二团在3月13日早晨晚点出发了3小时,这几乎酿成大祸!该团沿着榕江南河向鲤湖推进,距离一团左翼不过5公里,钱大钧同样为缺乏精确地图困扰。这一路当然也没有今天的柏油路面和零星出现的路牌,命运给他开了个不大不小的玩笑,本当出现在鲤湖的敌军竟然消失得无影无踪,这反倒让他无所适从。

钱大钧接受的命令是攻击鲤湖当面之敌,这股敌军曾经存在,却临时转移到和顺大功山一带与主力会合。或许是东征军1月以来的战绩和声势,让林虎军手下的悍将们也不得不过于谨慎地集中兵力,这却让二团陷入无用武之地的境况。是继续前进寻找敌军,还是向炮火方向前进,这是指挥者需要立即做出的选择。

钱大钧显然应该在战争爆发后立刻从鲤湖北进,攻击大功山林虎军的侧翼,那正是林虎军指挥部所在。战后国民革命军的战史表示,这一切精确部署下的疏忽,其实都因东征军缺乏棉湖一带高精度的地图导致。黄埔军“当时初到此地,地形不熟,言语不通,又没有地图,真是如盲人瞎马一般”。缺乏地图的确不可忽略,但战史为尊者讳,指挥员的性格或许比地图更能够决定战争的命运。钱大钧,这位浙江绅商家庭出身的高大型男,年轻时弃商从戎,历练日本士官学校和保定军官学校,不但在黄埔担任教官,且久经战阵,被公认为优秀的参谋军官。然而他致命的缺失却是从未做过部队主官,是怯懦(教导二团团长王柏龄因怯战在淡水被撤职)、疾病(二团继任者沈应时因疾病退出)让他在战前被推上教导二团团长的位置。

炮火早就在北面大功山一带轰鸣,这声音轻易越过了不过10公里的水田,让钱大钧手下几乎所有军官的心都要跳出胸膛。二团二营营长刘尧宸要求立即向炮火声迎击,有炮火的地方便有友军,钱大钧却还在犹豫。他命令部队在鲤湖休息,静候上级命令。此时蒋介石派出的信使正要求他向大功山战场靠拢,却迟迟找不到他们的行踪。

120年前的滑铁卢战场,格鲁塞元帅接到拿破仑的命令去追击普鲁士布吕歇尔的部队,同样突然丢失了敌人。不远处炮声隆隆,拿破仑的大军和威灵顿的英军在滑铁卢展开了最后的决战。当拿破仑最后的近卫军接近英军的山脊线,威灵顿的阵线面临崩溃时,格鲁塞拒绝了部下要求向炮火前进的请求,顽固地坚持皇帝最初交给他的任务:追击普军。当他的大军无目的地在比利时的荒野中徘徊时,那支被追击的普军悲剧性地在战争最后关头出现在滑铁卢战场。茨威格曾写道:最伟大的时刻,整个18世纪的历史,因为这样一个庸才的决定而改变了。

这多么令人叹息,何况每一分钟的迟疑都是鲜血和死亡,每一秒钟的茫然都在积蓄致命的失败,每一秒钟,便有国共未来一位叱咤风云将领的阵亡。钱大钧当时尚看不透这战场的迷雾,他担心万一敌人对一团只是佯攻,自己擅自改变追击命令会带来无法承受的后果。钱大钧被证明不是一位军事天才,他最终的选择或许更应该感谢营长刘尧宸等求战的下属军官。刘尧宸这位在第二次东征中阵亡于惠州北门城下的团长拥有狮子一样渴望搏杀的血性(死后被追赠陆军中将),他擅自带二营向北面大功山一带前进。这一主动出击,迫使钱大钧做出抉择:其他部队跟上,避免该营孤军深入。

从鲤湖到金和大功山,10公里的道路没有任何险阻,唯一的“障碍”就是从西向东流过河内村后呈90度直角北上的灰寨水,它将棉湖之战的全部战场包围在河北。林虎军的指挥部就在这个长方形战场的西南角,双方在河北岸的田野中精疲力竭地胶着了8小时。所有的注意力都在这条小河的北岸,突然之间,整整一个团的生力军出现在它的南岸。

在教导一团和第七旅士兵的意志力最终崩塌之前,教导二团突然出现在林虎军南侧大功山,这里正是猛虎的心脏所在。教导一团排长钟伟(日后为国民党中将)后来回忆:“夕阳西下时刻,连长曹石泉查点全连,当场有刘赤忱阵亡,学兵阵亡3人,副连长唐同德、排长甘丽初2人负重伤,学兵10余人负伤。但至黄昏时,闻鲤湖方面枪声大作,知我教导第二团(代团长钱大钧),已从敌侧背攻至,个个争先,卒能转败为胜。”教导二团蜂拥越过浅浅的水流冲到山下,林虎军终于全面崩溃。3月13日17点30分,棉湖上空的阳光应该如同今日般尚未落山,林虎军势如退潮。这一退,便是林虎这个效力粤军的前桂军猛将,乃至陈炯明及其一众资深军事强人军事生涯的落幕之始。

3月12日蒋介石下达次日攻击令时,孙中山刚刚在北京铁狮子胡同5号寓所闭上眼睛。这位一生倾力以武力铲除军阀割据、统一中国的人物,临终前还呼吁:和平、奋斗、救中国。

棉湖之战,以蒋介石果敢一战的回师开始,以何应钦以卵击石的决心揭幕,以陈诚的神来之炮稳住阵线,以刘峙、蒋鼎文等坚毅之勇气维持,最终以刘尧宸的军事天才、钱大钧的抉择而扭转战局。这些未来的军事强人,当命运把为数不多的机会予以委托时,他们不约而同在那一刻,于棉湖榕江之畔抓紧了命运交付的船票,得以驶入未来历史的名人堂。■

改变在1924——东征前夜的中国

1924年9月8日,美国《时代》周刊封面出现了一个中国人的头像。General Wu,在中国俗称“吴大帅”,以一种温和又强有力的形象成为美国人心目中的中国军事强人。他的势力当时控制着中国华北这个自古被称为中原的要地。得中原者得天下,但此时中国的天下虽然自1911年辛亥革命之后成立民国已13年,“共和”却从未战胜武力。那个时代的中国军事人物几乎无一例外留下类似的照片:一身戎装,军靴闪亮,手握军刀,踌躇满志。比如国民党人孙中山、蒋介石,军阀巨头吴佩孚、张作霖,地方军阀陈炯明,哪怕是小军阀手下的军长、师长,如洪兆麟等,几乎成为一种时尚。这个时尚的魅力便在于“枪杆子里面出政权”的本能意识,它直到几年后才被另一个最终统一中国的政党共产党的领袖总结成这句名言。

但1924年却是一个城头变幻大王旗的年代,这扰乱了很多人的视野。吴大帅登上《时代》封面仅一周,第二次直奉战争就在山海关一带爆发。此前曾战败的奉系军阀如今已非吴下阿蒙,军事实力远远超过占据北京的吴佩孚。冯玉祥的倒戈政变则一刀捅在背后,让刚刚成为《时代》人物的吴佩孚黯然南逃。

这让1924年5月5日,国民党和共产党合作在广州黄埔创办军校的事件,远远没有战争的火光那样耀目。更何况在当年的中国,一系列大事占据了当时因报道自由而兴盛一时的媒体头条。末代皇帝溥仪在11月被冯玉祥逐出紫禁城;北京政府总统曹锟发布众议院议员改选令;孙中山在广州大元帅府主持授勋典礼;湖南教育界在长沙召开平民教育运动游行大会。战争方面,广西征讨陆荣廷、江浙战争、直奉战争让中国东西南北无一幸免。年底孙中山接受冯玉祥等通电前往北平,“商讨国事”,然而中国的国事何时是由商讨而决定的?

孙中山一生对军阀抱有幻想,试图利用军阀,也无数次被军阀利用。但他临终前一年,终于决定创建属于革命力量的武装。刚成立的黄埔军校,一年内招收了两批学员。很快,中国人和世界将会发现,这些过去看似强大、显赫多年的军阀人物其实不过是民国历史上的龙套人物,真正的主角其实刚刚现身中国南方台后,即将粉墨登场。

当时中国南方,准确地说,不过是两广一隅,从未似北方那样一直是中国军政中心。多山的地理让割据更甚,军阀实力也与北方相较悬殊。在广东这样一个远离中国政治权力斗争中心的省份,此时尚有国民党、滇系军阀、老桂系军阀、粤军各派等不同军事势力的相互利用与觊觎,他们之势力总和尚不如北方的吴大帅,更何况连广州都尚未完全掌控的革命势力,如何能被军阀放在眼里?1925年陈炯明部意图反攻广州,其实尚无以武力一统广东的决心和气魄,其所想不过是与其他军阀暗中通连,驱逐孙中山以重分势力。但革命武装虽小,却意在一统中国,建立强大统一的政权。这些从中国各地辗转来到广州投军的青年,不过一年之后,便将成为那些显赫一时之时代人物的掘墓者。

不过数月,从思想、军制到装备都以强大苏俄红军为标准打造的黄埔军,在1925年初展现出令军阀惊骇的战斗力。不但数次席卷粤东,而且在两年后联合新桂系发动北伐,彻底将吴佩孚等逐出中国历史舞台。在1924年击败吴佩孚的张大帅,他的儿子张学良,将在6年之后宣布东北易帜,接受蒋介石的领导,让辛亥革命后的中国第一次实现了形式上的政令统一——1925年第一次东征时,蒋介石作为东征联军右路军总指挥,仅仅掌握两个教导团和一个学兵连不足3000学生军的武装。

1924年当然不是吴佩孚的时代,它是第二次北伐——中国历史上第二次成功北伐、统一中国的前夜。■

国民革命军第一次东征时间及双方战斗组织序列

作战目标:讨伐陈炯明(1925年2月1日~3月20日)

第一次东征军作战序列

(1925年2月)

总司令 杨希闵

前敌总指挥 蒋介石

下辖左路军、中路军、右路军

左路军:杨希闵滇军,分为一、二、三军

中路军:刘震寰桂军

右路军:许崇智建国粤军(简称“粤军”)和黄埔军校校军组成

右路军粤军包括:

警卫旅(旅长吴铁城)

第一师(师长陈铭枢)

第二师(师长张民达,参谋长叶剑英),兵力约2000人

第三师(师长何彤)

第七独立旅(旅长许济,后该旅扩编为粤军第四师),兵力约3000余人

铁甲车队

独立团,兵力约1000人

陈炯明部军事指挥系统

1925年1月,陈炯明部在孙中山北上之时意图进军广州,意在推翻广东革命政府。为此组织“救粤军”

救粤军总司令 陈炯明

东路总指挥 林虎(兵力在广东河源和韩江流域)

第一军军长 林虎

第二军军长 刘志陆

第四军军长 李易标

东路军副总指挥 洪兆麟(兵力在潮汕一带)

第三军军长 尹骥

独立师师长 李云复

各路总指挥 叶举(兵力在惠州、海陆丰一带)

第五军军长 熊略

第六军军长 杨坤如

第一次东征军主要军事人物

东征军总司令

杨希闵

杨希闵早年毕业于云南讲武堂,在1911年参加云南重九起义发迹。磁头参加湖口讨袁战争和云南护国战争。在驱逐唐继尧后,被推为滇军总指挥。1922年9月杨希闵被孙中山委任为中央直辖地阿奴军总司令。后其部队改编为建国滇军,参与第一次东征,任总司令。但在东征中却和中路的桂军按兵不动,仅有右路粤军和黄埔校军孤军长驱潮汕,苦战成功。

东征军右路军总指挥

粤军司令许崇智

1919年粤军在孙中山主导下编成两个军,粤军总司令兼第一军军长便是东征军讨伐的对象陈炯明,第二军军长则是许崇智。1922年孙中山决定北伐,许崇智就曾担任总指挥。第一次东征时许崇智担任东征军右路军总指挥,坐镇广州,前敌总指挥由粤军参谋长蒋介石担任。

东征军前敌总指挥

蒋介石

蒋介石时任黄埔军校校长和粤军参谋长。第一次东征时亲自率粤军和黄埔校军为右路军,从广州长驱攻入潮汕,先后亲临前线指挥淡水河、棉湖等多次战役。

东征军政治部主任

周恩来

东征军右路军主力包括以黄埔军校毕业生组成的两个教导团,以及在校学生组成的校军,约3000人。黄埔军校政治部主任周恩来担任东征军政治部主任,先后在第一次东征的淡水战役和棉湖之战中亲临前线指挥。

救粤军总司令

陈炯明

陈炯明一生命途多舛,身后褒贬不一。因为与中山先生政见不合,此后又兵戎相见,成为国民党公敌。与孙中山旨在武力消灭军阀的主张不同,陈炯明热衷联省自治,效仿美国建国模式。陈炯明被时人公认为作风新颖,为人廉洁。两次东征战役被击败后,陈最终退出政坛。

东路总指挥

林虎

出身江西武备学堂的广西人林虎,早年即参加同盟会,后来又加入中华革命党,参加江西讨袁军左翼司令,也曾任护国军军长。林虎接受陈炯明任命,推行联省自治,接受北洋北京政府的委任,担任广东潮梅护军使兼粤军总指挥。但在第一次东征战役中,于棉湖战役主力被黄埔校军击败,此后再败于兴宁,就此退出军政界。

黄埔军校校军包括

教导第一团

团长何应钦

教导第二团

团长先为王柏龄,

钱大钧在东征途中接任

学生军

1924年12月(刘峙回忆录记载为9月),黄埔军以第一期毕业生为基干编成两个教导团,蒋介石以黄埔军校校长名义率领这两个团。军校第一期的队长、区队长和教官担任营长;黄埔一期毕业生担任两个教导团的连长、排长、特务长以及营、连党代表职务(刘峙回忆,团副和营长在教官中挑选,营副在队长中选充)。同时用黄埔二期在校学生的炮兵队编成一个炮兵连,学生作为列兵使用,陈诚为炮兵连长。苏联顾问亦随军参战,总兵力约3000人。

棉湖战役黄埔军校参战编制

教导第一团

团长何应钦

营长蒋鼎文、刘峙、王俊

党代表缪斌

教导第二团

团长王柏龄(棉湖战役时为钱大钧)

营长顾祝同、刘尧宸、沈应时

党代表王登瀛

1924年,黄埔校军两个教导团编为一个旅,旅长为何应钦,称为“党军”,以后又扩编为两个师。1925年7月成立国民政府后,8月成立国民政府军事委员会,将党军扩编,改称国民革命第一军,即国民革命军,简称“国军”。

(文 / 蔡伟) 历史中国近代史黄埔之战棉湖杨希闵小时陈炯明钱大钧何应钦敲门林虎命运