上海、北京学生成长调查 被抑制的男性优势

作者:三联生活周刊 ( 方舟、王丽和徐晓阳都是父母老师眼里的好学生 )

( 方舟、王丽和徐晓阳都是父母老师眼里的好学生 )

男孩怎么了?

近10年来,关于“男孩危机”的话题在世界范围内,以各种不同的表述出现在日常议论、热门书籍,甚至一些国家教育部门的报告中。

哈佛大学有一位心理学家叫威廉·波拉克,他在1998年时出版的《真正的男孩》一书指出,为什么这么多男孩悲伤、孤独,虽然他们或许看起来健康、乐观、自信。他在书中详细描述了当代的男孩们“被吓坏了”的、“精神拧巴”的状况。尤其是在这种状况下与女孩相比,他们无论在成就还是自信方面,都远远落后于同时期的女孩,整体竞争力下降。

《美国孩子:国家福祉关键指数2007》是一份更细致的研究报告,显示出男孩在许多行为指数方面已经表现极差。它统计了一系列数据表明确实存在导致男孩身体上、精神上、道德上出现危机的风险。20年来,美国男孩子在学业上的表现明显下降,在某些方面表现得更为严重,比如学业失败。2000年,美国的相关统计显示,美国女性拿到硕士学位的人数是男性的1.38倍,还有统计显示男孩的自杀率高于女孩5倍。

英国的中等教育考试结果中也出现同样的倾向,女孩在本就占据优势的语言类学科中继续保持优势,在以前男孩占优势的数学等方面的成绩在1995年开始与男孩持平;2001年的考试结果显示,女孩获得5门以上科目的达标率为55.4%,而男孩为44.8%,其中分数级别越高,女孩的比例越高。

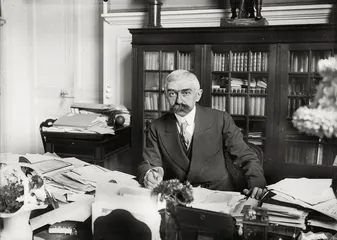

( 倡导现代奥林匹克运动的顾拜旦 )

( 倡导现代奥林匹克运动的顾拜旦 )

男孩危机的研究者评论说:现代教育方式,是男孩成长危机中最为凶猛的杀手,而不当的家庭教育和流行文化更加剧了对男孩的伤害和误导。为此联合国教科文组织在2003年启动了一项“为了所有人的性别和教育”的调查,调查报告里提供了一份“国际学生评估项目”,对接近完成基础教育的15岁学生进行评估,这个项目4年间在对英国、美国、德国、芬兰等42个国家进行。西南大学博士研究生庞超在论文中对这个评估分析说,它主要是测试学生们能否掌握参与社会所需要的知识和技能。结果显示,女孩在所有教育评分上都胜过男孩,由此,报告提出,21世纪的基础教育更需关注男孩的受教育问题。

中国对这个问题的关注似乎稍迟一步,不仅因为中国还存在着更为基本的女童失学问题,而且一直伸张女性权利的研究者们在对中国的总体评价上,认为中国依然是男权社会,因此根本还不需要拯救男孩。但是,最近出版的《拯救男孩》一书中提供的中国版男孩危机的调查数据,从中剪取的零星数据已经完全支持了欧美有关“男孩危机”的分析。

( 在美国西点军校体验士兵生活的中学生 )

( 在美国西点军校体验士兵生活的中学生 )

在学业上,中国男孩的成绩与女孩相比,不仅原来的距离在拉近,甚至在更多科目上落后于女孩。在北京市和上海市,2006~2008年连续3年的文、理科状元都是女孩;2000~2008年,重庆市连续9年的19名高考状元中,仅有4名男生;2006年,在复旦大学录取的3871名新生中,男生1847名,女生2024名,这是复旦历史上女生比例首次超过男生。2007年,中国人民大学录取的新生中,女生约占55%。早在2002年,中国政法大学的女生数量已经超过男生。

在身体素质上,1985~2005年中国男孩体质变化状况调查显示,男孩的肺活量、速度、爆发力、耐力、力量等各项指标中全部是下降,只在其中的个别项目中乡村男孩有所提高。

( 1932年,英国童子军运动发起人罗伯特·巴登-鲍威尔和童子军在一起 )

( 1932年,英国童子军运动发起人罗伯特·巴登-鲍威尔和童子军在一起 )

而儿童青少年阶段最常见的多动症、学习障碍、智力障碍、自闭症等心理病症,在男孩中的发病率远高于女孩,男孩还比女孩更容易沉溺于网络。

如果这些还算是一些硬指标,那么男孩中的“娘娘腔”究竟是男孩的误区,还是男性的解放,似乎是一个不那么容易评判的观念问题。

无论如何,威廉姆·波拉克诊断说:当代的男孩们正在经受着一种通病的折磨,简单地说这种通病就叫“找不着北”(anomie)。

各国的教育学家对男孩危机的分析,几乎得出相同的结论说,是现代家庭、学校的教育方式以及流行文化正在毁掉男孩们,使他们深陷于无休止的焦虑中。

( 《给男孩的危险读物》作者Iggulden兄弟 )

( 《给男孩的危险读物》作者Iggulden兄弟 )

现代教育制度,被认为是一种工业化的教育制度,工业化时代的批量生产的价值观念和思维方式决定了现代的学校制度和考核模式。课堂的静态读写是学校的主要教育方式,它几乎否定了学生获取知识的其他途径,如果教师在课堂上以说为主,那么男孩大脑比女孩更容易感到厌烦、分心、瞌睡。“在这种教育方式占上风的年代里,男孩,学习不占优势,在学校长期得不到正面的反馈,他们正在变得战战兢兢、如履薄冰和身心疲惫。”

因此教育专家们一致地把矛头对准了学校教育,美国一位专家把现代的学校教育描述为一场专门与男生的天资和倾向作对的阴谋诡计。

与传统家庭比,过度保护也被认为是对男孩天性的一大伤害。美国有统计显示,现在父母陪伴孩子的时间每周约20小时,是有统计以来的历史最长时间。而中国的独生子女赢得了父母、以至祖父母们更多的陪伴和保护,他们宁可把男孩变成胆小鬼也不愿让他磕破了手脚。教育专家的研究认为,大量父母将注意力转移到孩子身上,已经从过去放任自流,走向了另一极端的过分护爱。

即使在学校的严酷考核体制中,另一方面却又有一些过度保护的规定。为防止学生在校期间发生磕碰受伤的意外,很多学校禁止学生课间休息时在楼道跑动,禁止学生到操场活动,此类行为会被视为“追跑打闹”而遭斥责。同样,为了避免事故的发生,很多学校的体育课也尽量选择绝对安全的项目,而跳山羊、单杠、双杠之类的体育项目正在逐渐从学校里撤出。

对于中学男孩,体内睾丸素高出女孩15倍之多,在这种与女孩保持一致的生长环境中,他们的特长得不到发挥,性格发展得不到引导。男孩们对此要么逃避,要么服从。逃避的结果表现为自信受挫,服从的结果则压抑了他们的另一些珍贵的品质和天性。

当然也有很多人怀疑这些统计和分析,究竟是什么原因导致了男孩的危机?或是否存在着男孩的危机?《时代》周刊援引美国教育部高级政策分析员萨拉·米德的看法说,如果不跟女孩比,只跟过去比,男孩的成就并没有下降,而是提高了。美国男孩的整体学习成绩在提高,大学在校人数在上升,只是他们进步得不如女生快罢了。不应该以女孩的成功来否定男孩的进步。女孩成功的好故事不应该被转化成男孩失败的坏故事。

女孩成功的好故事是否导致了男孩失败的坏故事?2000年,克里斯蒂娜·霍夫·索默斯发表《对男孩的战争》一书,罗列了在社会生活各个层面,男孩的表现明显落后于女孩的事实,并指责了现行的女权主义与这些事实的关联。那时索默斯就职于美国最有影响力的智库之一“美国企业公关政策研究所”,她通过这本书谴责“跑偏了的女权主义”正酝酿着一场“针对男孩的战争”。

关于性别差异的讨论再次披上了政治的战袍。女权主义的第一次运动在100年前也曾表达为一种政治主张,她们为争取选举、受教育、就业等政治权利(right)组成女性团体,促成了欧美各国相关法律的修改,与那时的马克思主义理论相呼应,女性解放被作为人类解放的一部分。30年前的第二次运动中女性为摆脱“第二性”的被动处境,争取社会权力(power),极大地改变了主流文化中的两性对立状态,至少在话语层面争取了“政治正确”的主动。

由此发展的女性主义理论针对的其实是统治社会千百年的父权文化,其中最有影响力的理论成就是关于社会性别(gender)的理论,对男女性别差异和行为特征不再被理解为生理性别(sex)所天生,而是被社会文化所规定形成的。而社会性别差异又被看做是与阶级差异同样的社会制度范畴,它挑战的是两性不平等的社会历史根源。

第二次女权运动是当时世界范围的民权运动的一部分,所以女性主义对社会性别角色的批判不仅为女性赢得了前所未有的文化和生存空间,确实在很大程度上改变了性别歧视的环境,也提示了民权运动中的部分男性以同样的方式质疑社会文化对男性的建构。在这场运动中出现了男性蓄长发以及对服饰的改变等混淆传统性别装饰的时尚,并迅速被正在快速发展的大众流行文化所接纳。

女性主义运动有一项意外的成果,它几乎在同时催生了男性研究。男性研究的出发点在于,他们认为女性主义对男性的诠释是以女性的角度对男性经验的演绎,并不反映男性如何理解自己的感受以及社会角色。所以他们认为男性也应该学习如何正确而全面地表达男性对自己和社会生活的理解,包括男性是否一定要表现得有竞争性,是否一定不如女性那样有耐心等等。

这些社会运动和相关的性别研究是否与男孩危机有直接关系,并没有相关的论据。但著名的贝姆量表测量出目前存在的4种社会性别倾向也许从侧面描述了这些社会运动带动的社会性别重构。这4种社会性别倾向包括男性化、女性化、双性化、中性化。前两种是传统的典型性别倾向,双性化则是具备传统男女两方面的优势,而中性化则是性别模糊不明。

无论对于男性还是女性,双性化和中性化倾向都是一种新的混合产物,它要求削弱男孩与女孩的对立差别,形成新的竞争结构。但“新女性”不仅在上世纪30年代曾经是中国解放运动中的先锋,今天依然是个正面词汇。而对混合型的“新男人”则评价不一,伦敦一位玩乐高手对研究者说,“时尚产业竟然把这种对男性认识的混乱迷失当成好事”,“新男性的形象不过是广告工业自身形象的戏剧化再现,它的道德观建立在一个华而不实的不良基础上。他们推动着男性护肤、保养、青春等产品服务,狠狠地贩卖着各式各样的梦想和欲望。这种美学可能导致盲目的一窝蜂,同时这些商品也被用来建构各种奇异的男性次文化,这些都把身体更尖锐地推向了政治争战”。而大众文化的把门人接受了这一形象。英国文化研究专家弗兰克·莫特曾撰文说:所谓新男人的成因是由乱七八糟临时撮合的观念压缩而成的。这种所谓新男人的气质被定义为是自我怀疑的,是对削弱了的社会性别差异、对他们的社会功能发出的疑问。原则上是一种迷失感。

加利福尼亚大学布劳迪在2003年《从骑士精神到恐怖主义》的书里追述说,早在工业化前夕,西方世界就一度笼罩着“男性危机”的阴影,弥漫着一种成年男人的躁动,有人担心随着工业化的到来将导致男性缺乏男人气,沾染上女人的娇柔之气,不再适合任何形式的抗争,正是这种危机感促使法国的顾拜旦提议现代奥林匹克运动,英国的罗伯特·巴登-鲍威尔创建了童子军。这些努力都在强调社会历史上对男人的基本要求:探索、竞争、朋友情谊与自我发现。中国现代与欧美有一段时间差,对男性危机的忧虑也推迟到了近10年,但性别教育研究者所发现的问题与欧美国家对男孩的忧虑竟有大面积的重合。

近10年这一波男孩危机的忧虑在某种程度依然表现出一种对传统男性的怀念,2007年一本《给男孩的危险读物》一度位居《纽约时报》畅销书榜单前列,亚马逊畅销书榜的第二位。作者Iggulden兄弟中的哥哥曾在伦敦做过英语教师,弟弟在剧场做舞台监督,他们在这本书里教给小男孩爬树、玩七叶树果实、建造一间树屋、捉鱼、磨石、制作弹弓。教男孩用硬币、铝片、醋、盐制作电池,制作耐火布、潜望镜、弓箭、定时器、导火索,用石子打水漂,猎兔子烧了吃。他们坚持把强烈的好奇心、勇敢、礼貌、坚忍、尝试各种挑战等特征当做完美男性的品质。当然也为男孩讲解英国历史上著名的战役,海盗的黄金年代,也讲文学常识,他们列出了“每个男孩都应该知道的”拉丁语句子和7首诗,以及“每个男孩都应该看的”书。这分明是在怀念传统的英国男孩形象。它不仅要鼓励男孩的行动能力,也要把男性的注意力从装饰门面的护肤品和电脑游戏转移到野外和社会生活。

在联合国国际学生评估项目进行数年间,很多地方已经开始针对这一问题做出回应。英国“促进男孩学业进步”的项目由剑桥大学教育学院院长主持,展开了很多实验性计划,从1998年开始要求教育部门制定针对男孩学业问题的长期战略,两年后,甚至把促进男孩学业进步纳入到对地方政府的检查标准中。澳大利亚政府在2002年拨出350万澳元支持男孩教育示范学校计划,第一阶段有230所中小学参加实验,之后,政府继续为相关的相关项目提供资助,2006~2007年,已经有1600所学校得到资助,实施相应的行动。中国在上海的一些学校也着手开始了针对男孩的教学实验。

或许在这些研究和实验中能找到新的世界观,真正理解性别差异,培养出更得当的性别感受力,进而把差异视为一个社会进步的珍宝,使男孩女孩都能在差异中找到各自生长的途径。■

(资料整理魏玲、郭闻婕)(文 / 志余) 男性抑制上海男孩危机调查学生北京优势成长