志在山水

作者:李晶晶 ( 普孟斐

)

( 普孟斐

)

“中国学者”

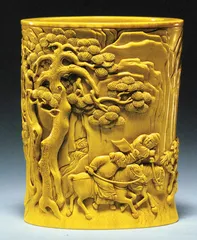

普孟斐(Robert H.Blumenfield)有一件“竹林七贤”的竹雕笔筒。松树竹林、山石溪水间共有九人,左边一人抚琴,二人倾听,或背手直立,或打坐肃然,一童自左边竹林中抱琴而来;右边一人身边置砚,手拿笔纸,另外三人或立或坐或伏案,旁边一童手执灵芝,急匆匆向四人走来。镂空竹枝,更显竹林深远,景色宜人。普孟斐端看着手中这件笔筒,心中百思不得其解:“这是我的第一件文房收藏,当时买回来后,反复数过,明明是九个人却说是‘七贤’;这些人的活动看上去在室内更为合适,为什么要不辞辛劳地选择去竹林;每个人之间看似没有任何联系,可画面布局却非常协调、舒适。”种种疑问激起了普孟斐对文房作品的兴趣,“强烈的好奇让我有一种去了解它们的冲动”。

这件笔筒描绘的是中国人所熟悉的竹林七贤图。“竹林七贤”之名最早出现在《魏氏春秋》,指魏晋时期山涛、嵇康、阮籍、向秀、刘伶、阮咸、王戎七位名士。他们常聚在当时的山阳县(今河南辉县、修武一带)竹林山间,肆意酣畅。《三国志·魏志·嵇康传》说:“相与友善,游于竹林,号为‘七贤’。”笔筒所刻绘情景,正是此时的写照。明清两代的绘画、雕刻常用竹林七贤、对弈、听松等题材来反映文人雅士的生活情趣。

普孟斐是美国加州一家房地产公司的董事长,他会收藏带有中国山水图案的文房绝非偶然。“我的成长和就读是在美国、欧洲的大城市,受母亲的影响,生活中一直被博物馆文化包围着。所以我对艺术有着浓厚的兴趣,一生都在收藏艺术品。但我从来没有接触过亚洲艺术作品,也不知道关于亚洲艺术的任何知识,直到有一天和我母亲在曼哈顿下城访问一家古玩店时,一对青铜花瓶吸引了我。”普孟斐在接受采访中告诉本刊记者。

普孟斐买下了它们,却不知它们来自何处,属于哪类艺术品。“一切都不知道,只是越看这对花瓶越喜欢。这驱使我尽可能多地去找到,关于它们来源的信息,我想知道是什么启发了它们的创造者。”这只花瓶是日本明治时期的作品,当时主要用于插花,这是普孟斐收藏的第一件亚洲艺术品。“它开启了我对经典亚洲艺术的追求”,发现它们的华丽源于另外一种文化的影响。“了解日本艺术的过程,帮助我踏入了博大精深的中国艺术世界一小步。从这开始,我决心集中我所有精力去收藏并发现中国艺术,这也成为我一生的爱好。刚提到的都是30多年前的事,但我今天依然还像以前一样着迷。看这些精美的艺术品,我总在感慨,几千年前中国的艺术家和工匠们就能有如此精湛的技艺,令人叹服。”普孟斐说。

( 清18~19世纪象牙雕仕女像

)

( 清18~19世纪象牙雕仕女像

)

普孟斐说,他很幸运,在开始收藏中国艺术品的时候,就结识了伦敦资深的艺术品经纪人大卫·桑科特瑞·霍华德先生(David Sanctuary Howard),并与他成为朋友。大卫·桑科特瑞·霍华德是著名的中国纹章瓷专家,他所著录的《中国纹章瓷》(共二卷)几乎涵盖了纹章瓷所有的纹样,成为研究、收藏纹章瓷必不可少的工具书。很明显是受到大卫的影响,普孟斐的第一个中国艺术品系列就是外销瓷。

普孟斐每次的收藏转点似乎都充满着偶然性和戏剧性,如同小说情节一般。“大约是在70年代中期,有一天我参观了纽约的一家画廊,看到一件‘中国白’的观音像,我很欣赏,但这件作品并不出售。”普孟斐说的“中国白”原文是“Blanc de Chine”,这是法国人对明代德化白瓷的赞誉,德化白瓷烧造出来的观音像以陶瓷的脆性,表现衣褶之柔软,以陶瓷的生冷,表现肌肤之温润。西方人认为德化白瓷是“中国瓷器之上品”。普孟斐说,第二天晚上,他就去听了一家研究学院举办的关于白瓷的讲座,回到洛杉矶,迅速在苏富比的拍卖中买下了第一件白瓷作品。此后,普孟斐从拍卖会和艺术品经纪人那里买下了所有他感兴趣的白瓷作品。

( 清18世纪竹雕松下高士图笔筒

)

( 清18世纪竹雕松下高士图笔筒

)

“那件让我有很多疑问、刻有七位中国学者在竹林的竹雕笔筒,也是在这次访问纽约画廊后购买的。我在这个作品中看到的是一个有吸引力的材料——竹子。很多历史上关于中国文人的题材都被精心地雕刻在竹子上。”普孟斐的德化白瓷与文房清玩看似不搭,其实有着密不可分的关系,瓷制文具是德化瓷的传统产品,砚台、笔筒、笔架、笔洗、水注、镇纸、印章等一样不少。普孟斐的心思不言而喻:“中国学者的兴趣成了我的兴趣!”

山水有清音

( 明末清初犀角雕桃花源题诗杯

)

( 明末清初犀角雕桃花源题诗杯

)

1978年伦敦宝龙(Bonham)拍卖了英国最伟大的收藏家之一温克沃斯(W.Winkworth)在上世纪20至30年代黄金时期收藏的大部分作品。“当时接到大卫的电话,他告诉我将要拍卖的文房系列非常优秀,我看了图录,要求大卫买下所有能买到的作品。虽然竞争激烈,但是,我们还是获得了几乎所有的好作品。”

“普孟斐先生收藏的文房清供,是中国传统文房辅助用具的一种雅称,也称文房杂器。”佳士得中国艺术品部国际董事蒂娜·佐纳(Tina Zonars)告诉本刊记者,“文房清供自汉代开始兴起,唐宋时期得到发展,出现多种不同用途形式的文房器具。明清时期达到鼎盛,除了实用性,更加讲究装饰性与艺术性,或效法古物,或取意自然,成为点缀书案、赏玩自怡的书斋实用陈设品。”文房清供种类繁多,笔筒、笔插、笔掭、墨盒、墨床、水注、水丞、印章、镇纸、臂搁等等。这次专拍中,158件文玩几乎涵盖到了各个方面。

( 清17~18世纪犀角雕莲花杯

)

( 清17~18世纪犀角雕莲花杯

)

普孟斐告诉本刊记者,一开始他对中国人使用的这些文房,讲究情趣为主、功能次之的理念很难理解。因为美国自建国开始就赶上工业革命,一直是将科技实用放在首位,而且这些文房器物上的山水景观和美国人理解的客观自然概念也完全不同。

“在这次拍卖中,雕刻工艺的文玩占到2/3的比例,竹、木、牙、角都有涉及。”蒂娜·佐纳说,“竹雕是中国特有的一种工艺,明中期以后,迅速发展起来。文人使用竹子,希望通过自己的参与设计,让这种普通的材质变得不再普通。”由于是文人的喜好和使用,因此在题材上,无论山水人物、花鸟鱼虫,大多寄托了文人的情怀。普孟斐有一件18世纪的竹雕松下高士图笔筒,苍松倚石,虬枝横空,高士抚松而盘桓。雕刻的意境和中国画非常相似。竹子除了被当做雕刻材料使用,它的自然特性通过文人的观察总结,被赋予了一种人格化的品质。于是文人又将竹子的形象雕刻在文房器具上,一件牙雕岁寒三友笔筒传递出竹子清高与坚韧的品格。

( 清17~18世纪犀角雕蝴蝶竹石纹杯

)

( 清17~18世纪犀角雕蝴蝶竹石纹杯

)

竹雕艺术的成功,极大地影响到犀角、象牙、紫檀、黄杨木等这些贵重材料的雕刻。在这些材料中,只有竹子是最便宜也是最容易获得的,所以在雕刻的时候可以毫无拘束,大胆创意,精品自然就会出现。而其他材料因为名贵,下手雕刻的时候都谨慎小心,于是会向精品靠拢,因此几乎都在追求竹雕的效果。普孟斐有两件不同时期的犀角杯,却很有意思地反映出是陶渊明归隐山林的题材。一件是17世纪犀角雕陶渊明爱菊图犀角杯,取材“采菊东篱下”,陶渊明闲坐竹石花间,赏菊畅饮之情景。另一件是明末清初犀角雕桃花源题诗杯,以“桃花源记”为主题,这也是明清时期的文人对隐逸山林生活方式的向往。文人最容易将生活之美上升到精神之美。明清时期,名贵材料的雕刻首先在文人中兴起,文震亨、高濂、屠隆都在自己的书中,对文玩做了比较详尽的描述,准确地记录了那个时代文人以及社会的需求。

“明清两代的犀角和象牙是呈反向的,明代犀角多,象牙少,清代象牙多而犀角少。”普孟斐告诉本刊记者,“但是同一题材可能出现在不同材质的文房器具上。这次我拿出了一件象牙雕的东山报捷图笔筒。在北京故宫有一件黄杨木雕东山报捷图笔筒。两件笔筒大小、图案、雕法几乎完全一致。”笔筒以山崖屏障为界,将画面分为两部分。山壁右侧为曲径幽林,古松插壁,垂荫如盖,松下三位老者围石桌而坐,谈笑自若,正在对弈。三位侍女立于老人身后,手持莲花,相顾低语。山壁左侧树高林深,峡谷重叠。两骑士高举信旗,争先恐后,策马奔驰在谷道林间。

( 清乾隆紫檀嵌灵芝砚屏 )

( 清乾隆紫檀嵌灵芝砚屏 )

笔筒描绘的是淝水之战的故事。前秦的皇帝苻坚要攻打东晋,东晋方面以丞相谢安为首的主战派决议奋起抵抗。苻坚自大,认为可以“投鞭断流”。战争期间,谢安在后方与客人下棋,这时有人送来捷报,谢安看了一眼,不动声色继续下棋。客人问,到底什么消息?谢安轻描淡写地说,小儿辈大破贼。送走客人,兴奋的谢安跨过门槛的时候,木屐的木齿折断了也浑然不觉。谢安在做宰相之前,也是山林隐逸之士,每天除了跟支道林、王羲之、许询、孙绰、李充等名士一起谈文论诗、畅谈玄理之外,还经常与他们一道游赏山水,借以自娱。王羲之的著名代表作《兰亭序》就是王羲之于东晋永和九年(353)三月三日与这班朋友雅会兰亭时所作,谢安也吟诗作文,以尽雅兴。整个笔筒洋溢着竹雕的气韵,它的作者是吴之璠,本来就是竹刻大家。

“这件紫檀嵌灵芝砚屏是我在1986年的时候,从Sydney Moss的古董店买来的。”普孟斐告诉本刊记者,砚屏是搁在桌子上使用的。古人过去研墨写字,搁一个小屏风,挡在墨前,防止有风吹到,使其尽可能慢一点儿干。在北京故宫也有一件同样造型的紫檀嵌灵芝插屏,只是尺寸大了很多,故宫的插屏高101厘米,宽95厘米,厚50厘米。屏心正面嵌一天然灵芝,屏心背面隶书阴刻描金乾隆御题咏芝屏诗一首。署款“乾隆甲午御题”,钤刻篆书印章款两方。屏座绦环板雕变形灵芝纹,披水牙雕回纹。

( 清18~19世纪象牙雕东山报捷图笔筒

)

( 清18~19世纪象牙雕东山报捷图笔筒

)

古人以灵芝作为长寿的象征,秦时就有传说灵芝是“东海祖洲上的不死草”,秦始皇遣大臣徐福率方士千人渡海东去寻找。在魏晋时期文人士大夫求仙、采药还是为了满足长生不老的愿望,到晋室南渡之后,逐渐演变成对山水佳境的寻访,成为生活中的一种情趣。到明清时期被借用到了艺术品上。正是由于文人的关注,艺术品成为精神追求的一个最终目标。

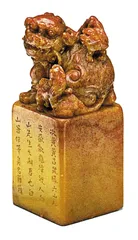

“这次的拍卖,只占到我收藏的15%。它们伴随了我很长的时间,我之所以愿意拿出来,是希望能与更多的学者和收藏家共同分享它们带来的乐趣。”普孟斐有一方寿山石小印,印文或许是对他30多年来收藏最好的总结——志在山水。■

( 清18~19世纪寿山石方印

)

( 清18~19世纪寿山石方印

)

(文 / 李晶晶) 山水志在