古瓷叶家

作者:曾焱 ( 叶喆民

)

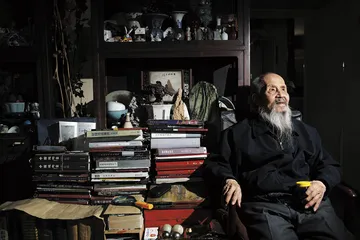

( 叶喆民

)

宋五大名窑——“定、汝、官、哥、钧”——闻名世界,但窑址都迷失上千年。从20世纪20年代开始,国内外学者对探寻其窑址产生了极大兴趣。1934年,民国著名陶瓷学家叶麟趾先生在《古今中外陶瓷汇编》中最早记述了对定窑遗址的确认。近50年后,1977到1985年,叶麟趾的长子、古陶瓷学者叶喆民先生对汝窑遗址所在提出推断线索,再一次启发了中国陶瓷考古的重大突破。

五大名窑,其中两大窑址发现和叶氏父子相关。古瓷叶家,两代人在那些瓷片上寄托了怎样的文化情感?86岁的叶喆民先生接受了本刊专访。

叶氏“上陶室”

“我们家是满族镶黄旗,姓叶赫那拉,不过和慈禧太后一系没关系,只是一个没落的书香世家。我父亲少年时入读京师大学堂译学馆,就是北京大学前身。那时的译学馆分英文、法文、德文、日文、俄文等语种,学生毕业后大多出国留学。我父亲1902年考取了首批去日本的官费留学生,那时他才16岁。”

叶喆民说,父亲叶麟趾最初读的是东京帝国大学,一年后自己转学到了东京高等工业学校。“在他那个时期,维新人士已经有了工业救国的主张,父亲深受影响。译学馆的学生,出国学政治、法律和商科的人很多,回国后从政做官或者经商,可是我父亲对这些没有兴趣,一心要学习先进工业。东京帝国大学也有名师,教他英文的就是日本大文学家夏目漱石,但因为学校里没有他想学的窑业科,他坚持转学,按照自己的愿望又学了4年窑业,也就是现在所说的硅酸盐工业,包括陶瓷、玻璃、水泥等科目。”

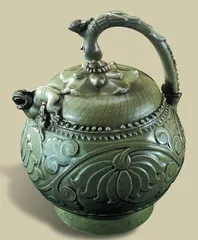

( 宋耀州窑青釉刻花卉纹倒流瓶,陕西邠县(今彬县)出土

)

( 宋耀州窑青釉刻花卉纹倒流瓶,陕西邠县(今彬县)出土

)

1909年,叶麟趾学成回国,开始实践他梦想的工业救国之路。清末民初,中国民族瓷业正陷于艰难,外国洋瓷对中国市场大量倾销,每年产额是中国的3倍乃至8倍,叶麟趾撰文指出最大原因是“盖以吾国陶瓷技术率皆墨守旧法,且有粗制滥造之弊”,“从而制品愈况愈下,美术之品既不如前代之精良,而实用之物又不如外国之完整”。他主张改变传统授艺方式中因互相保密而致工艺失传的状况,创建专门的现代窑业教育。当时,国内已有一批人在试图改良和重振民族制瓷,各地都在成立窑业公司,其中影响最大的一家是景德镇江西瓷业公司,1910年由官商合办,部分改用新法制瓷。1923年,叶麟趾和他学机械的弟弟叶麟祥在房山县杏黄村找到了优质瓷土矿,集合民族资本也创办了一家北京瓷业公司,倡导用新技术生产日用陶瓷。“由于战乱,加上缺少资本,父亲他们这家公司没有维持多长时间,当时出产的瓷器目前在市场上已经很难见到,但我自己家里保存了几件,主要是日用瓷,也有陈设观赏器,像图片上这件粉彩人物瓶,款‘汲古堂制’,精美细致程度和同时期江西瓷业公司的制品相比并不逊色,造型上甚至显得更为清秀素丽。”叶喆民记得,他父亲的北京瓷业公司设在西便门外,当年留下的一个大烟囱,一直保留到解放初期。公司规模大约百来人,以公开授徒的方式培养了一批制瓷工人,其中有位名叫傅凌的老师傅,新中国成立后还进了中央工艺美术学院教学,80年代才去世。

北京瓷业公司关闭后,叶麟趾转入国立北平大学工学院授课,30年代后期又在北平艺专创办独立的陶瓷科,专心现代窑业教育,1949年后在此基础上逐步发展成中央工艺美术学院陶瓷系。叶麟趾虽然是中国现代陶瓷工业的倡导者,但仍然倾心于传统,从未间断过对中国古陶瓷的调查和研究,希望能把古代工艺承继到新法制瓷中去。他在自己家里建了一个制瓷工作室,取名“上陶室”,还造了一个小窑炉,经常带领自家子弟动手试烧各种仿古釉瓷,开展家庭研究工作,这在当时是几乎没有先例的见识和实验精神。据叶喆民回忆,他父亲这个“上陶室”大约和北京瓷业公司同时开设,直到40年代才停歇下来,持续了二十来年。在30年代后期,叶喆民上到小学了,和弟弟们开始跟着父亲、叔叔学习烧瓷,培养手工能力。“我家那时在朝阳门南小街老君堂胡同77号,是一个三进四合院,带两个跨院,小窑炉就盖在东跨院里面。院子大小约20平方米,炉子也就一张方桌那么大。父亲每次从古窑遗址采集到瓷片标本,回来就研究成分和烧制工艺,然后带人到小窑炉去做实验,烧出来再和古瓷片对比。那时候,父亲的书房里面除了古籍文献和古陶瓷瓶罐,还有很多古陶瓷片。闲暇时候我也跟随父亲到北京的古遗址去捡拾陶瓷碎片,编号保存。”

( 宋耀州窑青釉刻花卉纹双耳瓶定窑遗址发现者叶麟趾

)

( 宋耀州窑青釉刻花卉纹双耳瓶定窑遗址发现者叶麟趾

)

解开定窑之谜

“窑址是瓷器手工业生产的工场,存留下来的,大都是当时烧坏了而被弃用的废瓷或破瓷,完整器形极其少见,收藏寻宝的人往往不感兴趣,但窑址发掘对于陶瓷研究很有价值,它们能提供中国陶瓷文化史和技术史的发展脉络。”叶喆民说,他父亲叶麟趾是中国最早对田野考察发生浓厚兴趣的陶瓷学者之一,常跑到各地探查寻访古窑遗迹,对定窑窑址的发现就是在这期间无意中获得。

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的宋汝窑天青釉奁

)

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的宋汝窑天青釉奁

)

叶喆民拿出珍藏的《古今中外陶瓷汇编》,极薄一册,素白封皮已经泛黄。“这本来是我父亲在北平大学工学院教书时期的讲义,发表在学院出版的《化学季刊》上,1934年印了200册单行本,只在北平文奎堂寄售一部分,流传不多,已经绝版了。不过父亲这本书当年很受蔡元培先生看重,《蔡元培年谱》里评价:‘1934年9月读叶麟趾《古今中外陶瓷汇编》,认为书仅五十一页,且无图,未免太简。然叙述极有条理,便于检阅。’还说此书‘博览约取,亦为难得’。”

更为难得的是,叶麟趾正是在这本书里第一次具体指明,定窑窑址即在河北曲阳剪子村,也就是今天的涧磁村。“定窑是中国白瓷的代表,自古以来文献和文人笔记有不少都提到它,窑址却长期找不到。很多陶瓷学者,包括外国学者,从上世纪20年代就一拨儿一拨儿来中国踏察定窑窑址,很多年内都没有什么进展。他们按照文献记载,认为定窑就在定州,所以都是到河北定县或者正定去找。我父亲的思路却不同。”在《古今中外陶瓷汇编》中,叶麟趾记述了窑址的发现经过,这段文字后来不断被中外陶瓷学者辗转引用:

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的宋汝窑天青釉瓶

)

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的宋汝窑天青釉瓶

)

……曩者闻说“曲阳产瓷”,偶于当地剪子村发现古窑遗迹,并拾得白瓷破片,绝类定器。据土人云:“昔之定窑即在此处。”又附近之仰泉村亦为定器出产地,然已无窑迹矣。此说诚有相当之价值。且旁考地理上之关系,则曲阳距定县约四十里,唐名恒阳县,原属定州。盖所称定州乃指其大地名而言,非专指今之定县。即如唐之邢州窑,在距今邢台县约五十里之内邱县。饶州窑,在距今鄱阳县即昔之饶州府,约一百八十里之浮梁县。是其最明显之比例也。现今曲阳县尚有制陶者,器虽粗糙然确属定窑之本派。或渭定窑废灭于元末,盖因当时已无优良之品,固无关于此后曲阳之制作也。

“剪子村(今涧磁村)我父亲曾去过很多次,不过并不是为了寻找定窑而去,只是因为那里也是古代窑业发达的地区。他偶然捡到白瓷破片后,带回家化验发现和记载中的定瓷非常相似,于是再去查找文献,打破现有疆界而参考了历史地理的沿革和民间说法,最终确认窑址就在当地。这和其他人对着文献去找窑址是不同的方向。所以我父亲不仅是发现了定窑,更重要的是把治学思路打开了,看起来简单,对于陶瓷考古却是大的转变。后来临城邢窑窑址以及宝丰汝窑窑址的发现,也都借鉴了这种思维方法。”

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的一件宋定窑白釉划花纹梅瓶

)

( 英国大维德中国艺术基金会收藏的一件宋定窑白釉划花纹梅瓶

)

1941年,已是抗日战争期间,日本陶瓷考古学者小山富士夫在北京无意中买到了这本《古今中外陶瓷汇编》。按照书中记录的线索,他也到定窑遗址去做了考察,发表了文章,国际陶瓷界一度以为是他发现了定窑窑址。叶喆民回忆,当年这个日本人还到他家中来找过父亲,“记得我已经上中学了,因为心中好奇,特意跑到会客厅去看了一下这个人的样子”。1943年,英国杂志《东方艺术报告》在2月号上翻译发表了小山富士夫的论文《定窑の窑址踏察》,文中提到叶麟趾最早的发现:“第一次看到叶麟趾《古今中外陶瓷汇编》中有关定窑遗址的论述……这薄薄的50页的小册子,就像晴天霹雳一样,使我感到震惊和钦佩。”从这以后,对定窑窑址的发现才开始引起国内陶瓷界的重视。

发现汝窑遗址线索

( 1977年,宝丰清凉寺汝窑址出土瓷片 )

( 1977年,宝丰清凉寺汝窑址出土瓷片 )

从小在家中“上陶室”受到古陶瓷研究熏陶的叶喆民,自北京大学文学院毕业后,1962年进入北京故宫博物院,师从陈万里和孙瀛洲两位古陶瓷界泰斗。“陈先生比我父亲小4岁,古陶瓷学界早有‘南陈北叶’的说法,因为他们都是最早在二三十年代即开始古窑址实地考察和研究的中国学者,我父亲的研究主要在北方定窑、磁州窑,而陈先生对南方越窑和龙泉窑的贡献被中外学者熟知。孙先生则是陶瓷鉴定大师。”那些年,和叶喆民一起跟随两位老先生学习的,还有后来也成就为陶瓷名家的冯先铭和耿宝昌。

“宋代五大名窑的窑址,已经被确认的应该说只有3个。南宋官窑大约在1932年左右被发现,北宋官窑至今是谜,哥窑遗址有没有,现在也还处于讨论中。30年代发现定窑,60年代发现钧窑,汝窑窑址发现到70年代末才有了突破。

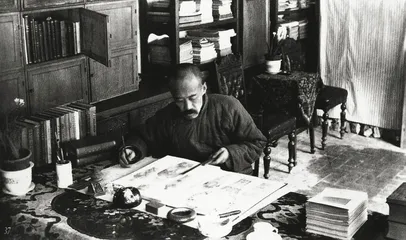

( 定窑遗址发现者叶麟趾 )

( 定窑遗址发现者叶麟趾 )

“宋瓷中汝窑最名贵,传世目前所知也就六七十件。而汝窑窑址,历来文献都说是在河南临汝县(今汝州市),但始终遍寻未见。1951年陈万里老师撰《汝窑的我见》发其嚆矢,曾做调查。1964~1977年我与冯先铭先生又做过两次考察,偶然在其邻县宝丰的清凉寺(又称青龙寺)窑址附近找到一片典型的天青釉汝窑瓷片,送上海硅酸盐研究所专家化验后,发现其成分与故宫所藏汝窑盘基本相同。化验结果出来后,组里产生两种不同意见,一种认为找到一片不说明问题,是偶然的,我个人坚持能找到一片就值得重视,应该进一步去发掘。这样就拖延下来。瓷片现在还保存在故宫,因为化验磨掉一部分,剩下钱币这么小一块。”叶喆民说。

8年后,已经调到中央工艺美院(今清华大学美术学院)任教的叶喆民在1985年“中国古陶瓷研究会郑州年会”上公开发表文章,首先指明宝丰清凉寺应是汝窑窑址的重要线索。叶喆民至今对当年在清凉寺所见景象记得清晰,据他描述,窑址出土瓷片及窑具堆积在附近的河沟两岸,高3米余,断断续续长约300~500米,实在是除定窑窑址外,他平生仅见的壮观场景。“1986年,当地瓷厂有人根据这一线索向农民征到一件青瓷盘,到北京请我鉴定,确实是汝窑制品。后来上海博物馆又根据这件青瓷盘派人去宝丰找到一些汝瓷片,河南文物研究所据此于1988年做了小规模试掘,又获得了一些比较完整的器物。”

对汝窑窑址大胆推断,叶喆民认为自己是延续了父亲当年发现定窑的思维方法。1987年他再次去清凉寺考察,又获得大量瓷片,并且从地方文献中证实,现在的宝丰大营镇原名青岭镇,曾属临汝县管辖,大约1923年才划归宝丰县,宝丰大营镇清凉寺的汝窑窑址,即是昔日文献中多年求之不得的所谓“临汝汝窑址”。宋代五大名窑的又一个谜团就这样被缓缓解开了。

古瓷之美

叶喆民少年时就跟随父亲去寻找古瓷片,曾在北京广安门附近的金代遗址上找到过一片钧窑古瓷。“我后来也再未见过这么美的瓷片,一直保存在家里。”他说,北京城里每有破土动工,都能翻捡出大量精美的古瓷片标本。“10多年前,我住在天桥附近,每天去天坛散步。那时候天坛旁边堆有大土山,都是北京城里‘深挖洞’时期挖出来的土,后来大土山被搬走了,剩下些基础,我就每天利用散步的时间到里面捡古瓷片,最后整理出来的瓷片标本有宋、辽、金、元、明、清各个时期的,可以排成一条很完整的线。”

在叶喆民眼里,这些破碎瓷片之美并不少于完整器形,它们摆放在一起,便有着解谜的魅力。“看了这么多年,瓷片一拿到我手里,就知道它是什么年代、什么窑。”1993年,北京大学赛克勒艺术和考古博物馆落成开馆,叶喆民觉得陶瓷部分的展品太少,就将自己多年收藏的一批珍贵古瓷片捐了出去。具体数目他也没有清点,带两个学生,把瓷片整理后装满一大竹筐就抬了去,“大约几百片,一共十几个窑的瓷片,包括定窑、钧窑、磁州窑、龙泉窑,还有景德镇窑”。而少年时随父亲在金代遗址上找到的那片钧窑古瓷,他没有舍得捐掉。70多年前他父亲发现涧磁村定窑窑址时曾拾到的一片透影白瓷,他也珍藏到现在。

多年考察古窑址,撰述和讲授中国陶瓷史,叶喆民先生希望中国古代制瓷的一些工艺和审美能够被后人了解,不至于失传。“中国有很多传统手工的精雕细琢是机器解决不了的。比如现在我们用的碗、盘,底足很浅,盛热汤后烫手,如果是古代那种高足碗,就不容易烫,但高足必须用手工粘接,机器做不了。再看古代的碗,有一种是碗口自然往里卷一圈,我们叫它‘唇口’,不硌嘴,喝汤的时候也不会溢流出来。”■

(本文未署名图片选自叶喆民著《中国陶瓷史》,生活·读书·新知三联书店出版)

叶喆民说古瓷之美

说到古瓷之美,叶喆民先生推崇汝窑等宋瓷朴素无华,也喜爱明清瓷器中“一道釉”(通体一色)的难能可贵。“汝窑瓷器的美体现在很多地方。颜色极为淡雅,除了天青、天蓝,其他都不是主流。光泽含蓄内敛,像丝绸一样柔和。也不是说清三代的彩瓷不好看,但是就没有汝窑的观感那么舒服,容易一眼望穿,日久生厌。在红釉里面,有一种豇豆红最名贵,最好在康熙时期。国外有人用显微镜看,有五层釉色,绿、红、黄等交织在一起,它的烧成方法也极难,反复数道工序才能得到这个颜色。蓝釉里有一种‘洒蓝’,又叫‘雪花蓝’,唯有明宣德和清康熙这两朝有烧制,如果出现在拍卖场上是不定价的。先上一层白釉,再挂一层蓝釉,露出的白点就像天上飞的雪花一样。这种蓝釉是稀有之物,北京故宫藏品里找不出一件成品,首都博物馆里也只有一件。”■

(文 / 曾焱) 古瓷叶家