文学与法律

作者:薛巍 ( 玛莎·努斯鲍姆

)

( 玛莎·努斯鲍姆

)

原初厌恶与投射性厌恶

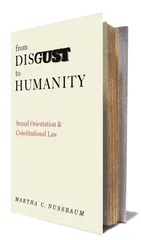

玛莎·努斯鲍姆在新出版的《从厌恶到仁慈》一书中说,否认同性恋者的权利源于厌恶之情,他们的活动被认为会感染和玷污别人。对努斯鲍姆来说,相关的哲学问题是,这种厌恶是否是制定法律的可靠指导。

小布什政府的生物伦理顾问委员会主任莱奥认为,公众的厌恶之情包含一种理性论证下的智慧。努斯鲍姆提供了很多已经被抛弃的建立在厌恶之上的政策,来反驳这种说法,从印度人认为有些人不可以碰触到纳粹对犹太人的看法。努斯鲍姆说,社会一次次地从厌恶的政治走向了人道的政治,最终努力把他人看做完整的人,同样有着人类的追求与欲望。

她区分了原初厌恶和投射性厌恶,并认为真正有害的是后一种,把异味、黏性投射到一群人身上,随后把他们看做羞耻的下等人。

所有造成原初厌恶的共同点是,它们会让我们想到我们的动物性和身体本性,在人的血脉中流动的血液不会让人感到恶心,但是当血液流到体外时,就变得令人生厌。同样是生理现象,眼泪不会让人感到厌恶,因为眼泪是完全属于人类的东西。很多人认为动物的眼睛里有眼泪,但是它们不会哭泣。

( 《诗性正义:文学想象与公共生活》与《从厌恶到仁慈》 )

( 《诗性正义:文学想象与公共生活》与《从厌恶到仁慈》 )

厌恶是不是进化带来的一种有益的力量,使人们能够远离肮脏的东西和细菌?对此,努斯鲍姆的回答是:“我相信厌恶有进化上的作用,迫使我们去感觉到危险。即使在今天,当我们有了很多发现危险的方法,厌恶感仍是有用的提示。如果牛奶闻起来令人厌恶,那就不要去喝。我们不能总是给我们的环境做细菌测试,所以远离令人厌恶的东西是好办法。但研究发现,我们会对很多其实不具危险性的东西感到厌恶,比如一些看上去很恶心的生物。厌恶在进化上的作用也不能证明投射性厌恶是有用的。”

厌恶的政治是一些人憎恶被他们认为是低级的、外来的事物玷污。心理学研究显示,人们倾向于将厌恶的特性投射到他们自己社会内的人群,这些人成了人们对他们的动物性造成的焦虑的替身。把这些人限定成令人厌恶的人群后,占主导地位的人就可以远离他们自己的动物性。

努斯鲍姆认为,相对于愤怒、同情和恐惧等道德情感,厌恶完全是负面的。密尔说过,所有的法律都是出于愤怒和恐惧,但“任何不经常与道德原则对话的情感都不应该得到信任。不管是愤怒、恐惧还是同情。我们要一直考虑,情感是不是与平等和自由的观念吻合”。

道德情感都有一定的负面作用,比如同情会导致人们偏爱自己的家人;愤怒是建设性的,它的内容是,这一伤害本不应该发生,不公平应该得到纠正。愤怒包含的想法是,错误应该受到惩罚,并从中吸取教训,但愤怒会导致人们看待问题时过于主观。厌恶则不同,它是一种特别不可靠的感情,因为它体现了人性中畏缩的一面。厌恶之中也包含信念,但其中的信念拒绝我们自身的某些东西。它包含自我憎恨。厌恶总是非理性的,它表达了把自己从污染源分离开来的愿望,它的本能反应是逃开。

在《隐藏在人性背后》一书中,努斯鲍姆用“厌恶的政治”这一概念批评认为厌恶是可靠的立法依据的理论。有些人因为身上的异味、病菌而遭人厌恶,在种族主义、反犹主义和女性歧视中都可以看到厌恶的角色。这些人都被认为是高度动物性、高度身体性,因此令人厌恶。但不能因为讨厌某些行为就要用法律加以禁止,为了论证这一点,努斯鲍姆援引了密尔对人类行为所做的区分:自我关涉的行为和关涉他人的行为。前者只跟自己和其他同意方有关;后者则涉及除了自己之外其他没有同意的人的权利和利益。自我关涉的行为不应该受到法律的管制,有伤害他人的可能的行为才需要被管制。

人性的政治认为,我们将把表面上令人生厌的人当做我们的同类,与我们是平等的,而对于维持人与人之间的平等来说,尊重当然很关键,但是尊敬本身是难以为继的,还需要想象赋予它活力,使它稳定下来。

想象在道德上的重要性

努斯鲍姆认为,推动人们从厌恶的政治走向人道的政治的,是想象和同情。在1996年出版的《诗性正义:文学想象与公共生活》中,她就论述过想象在道德上的重要性:“在今天的政治生活中,我们常常缺乏能力去把彼此都看成完整的人,而不仅把彼此看成虚幻或卑微的人。由于极端信赖技术化的方式,尤其是信赖用源自经济学的功利主义来为人类行为建立模型,助长了对同情心的拒绝。除非人们有能力通过想象进入遥远的他者的世界,并且激起这种参与的情感,否则一种公正的尊重人类尊严的伦理将不会融入真实的人群中。如果我们放弃畅想,我们就放弃了我们自己。”

在18世纪,亚当·斯密就描述过这种宽宏大量和灵活地看待他人的苦难和希望的能力。努斯鲍姆认为,一些小说杰作最有助于激发人们的想象力。亨利·詹姆斯曾经写道:“没有比这更让人享受的事情了:在一个世界中去想象光荣的、富有生命力的事物。”

文学作品通常使它们的读者处于不同类型的人们的处境中,去感受他们的经验。在和想象的读者进行对话的模式中,文学作品传达了一种在角色和读者之间存在联系的意识。文学作品鼓励人们对习以为常的虔诚产生怀疑,并且强迫人们与自己的思想和目标进行痛苦的对抗。“一个人可能被告知他所处社会中的人们的许多事情,但仍旧和这些信息保持距离。文学作品能够刺穿这种自我保护的阴谋,逼迫我们去观察和感应许多可能难以正视的事情。”

戏剧、图像等艺术形式也能打动人,改变人们的道德观念,但小说有诸多优势:小说信奉每个人的独立性,信奉不以外部孤立的视角去看待生命中的事情,就像是看待蚂蚁和机器零件的活动,而是以内在的视角,带着人们赋予自身的多种意义去看待它们。比起其他的叙述体裁,小说信奉内心世界的丰富性,信奉在具体的文本中体验一个生命所有的历程的道德相关性。

小说被努斯鲍姆说得非常革命:“比起其他体裁,小说更深刻地反对经济学简化地看待世界的方式,更专注于质的差别。在历史和传记中,卑微的人的生活只是以阶级或者数字的形式出现,而在小说中,比如狄更斯的《艰难时世》,我们可以探访一个工人阶级家庭,一个马戏团,一个矿井。”

并非所有小说都能够唤起同情,努斯鲍姆说:“许多我们讲述给彼此的故事都助长了对同情心的拒绝,许多畅销作品借助粗野的情绪以及通过唤起可能包含对他人非人化的幻想来吸引读者。所以,即使文学想象自身也不是清白的,而且,即使我们找到了一个很好的故事,我们也不应该期望,仅仅诉诸畅想就能够改变多年来习以为常的仇恨与歧视,因为畅想在一个冷酷无情的社会中只是一种脆弱的力量。”

努斯鲍姆也意识到,想象既被视为一些问题的成因,也被视为它们的解决办法。我们过于积极的想象往往是歧视之源。投射性厌恶就是由于人们一看到某些事物和行为,就想象自己会受到它们的玷污。所以,认为这种想象只能靠更多的想象来克服,这听上去违背我们的直觉。

为了解释这一矛盾,戴利亚·利斯威克说,或许努斯鲍姆想说的是,我们要用他们跟我们一样,是有追求、有梦想和欲望的人这一现实来取代认为他们是不洁的这种想象。在第一种情况中,她说的想象描述的是一种唯我论的体验:主观地恐惧、误以为他人会玷污自己。在克服这种厌恶的阶段,想象力停止这种独自的活动,开始延伸到自己的体验之外。不是沉湎于把他人当做他人,而是看到他们的梦想跟自己的很相似。

但她又指出,想象虽然不可靠,但对于让人把他人当人这一要求来说,想象还是靠得住的。她说:“当人们知道他们的孩子或他们的朋友的孩子是同性恋时,他们就会改变看法,不会把他们看成黏虫一样的东西。”■

(文 / 薛巍) 文学法律玛莎·努斯鲍姆文化