宁瀛:更明确地尝试去做商业片导演

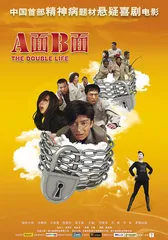

作者:李东然 ( 电影《A面B面》剧照和导演宁瀛

)

( 电影《A面B面》剧照和导演宁瀛

)

《A面B面》是一部都市喜剧,有陈晓东、王洛勇、张静初等明星出演,很是有“敢为天下先”的勇气,讲述了精神病院里发生的故事,疯狂因爱恋而起,逗趣中不乏黑色,或者因为导演热爱极致,演员们夸张到几近癫狂,当然,就吸引观众而言,这些都不敌“芙蓉姐姐”在片中大摆的S造型。

“芙蓉姐姐可是中国互联网上的‘一朵花’,把她摘过来,再自然不过,对于电影,我是没有太多底线和框框的人,总觉得自以为是的‘雅’值得怀疑,避之不及的‘俗’也不妨审视,对我而言,两极的吸引是对等的。”

宁瀛在接受采访中告诉本刊记者,喜闹剧最是要做出层次,有犀利,也要有柔软,在笑声中藏进忧伤已经是喜剧的境界,但更吸引她投入这样一个剧本的核心却是浪漫:“我觉得这是一个很大胆很浪漫的想法,在我的理解范围里,浪漫除却柔情蜜意,也可以是性、暴力之类充斥着革命色彩的癫狂,我想试试能否在商业电影的规范中把这个有力的内核有所保留,适度呈现给观众。”

作为一部即将在院线公映的影片,暴烈的浪漫自然要小心收敛,导演赋予作品的阐释不乏新意,但不能无视的现实是,曾经被看做获得观众捷径之一的喜闹剧,已经泛滥得坏了很多观众的胃口。此时此刻宁瀛却把自己的电影搅进这过气的嘈杂,这与以往那些以“文艺”趣味、“知识分子”立场作为招牌的“宁瀛电影”之间也实在存在某种差距。

开始宁瀛只是一遍遍强调《A面B面》是一部相当纯粹的商业喜剧电影,所谓“纯粹”在于:“商业电影真正的创作者是制片人,不是导演,导演更像一个监工头,用镜头讲故事回归成为一个技术活儿。是制片人根据他理解的市场需求选中剧本、确定主演、决定影片的拍摄规模、选择合适的导演来完成项目。”宁瀛告诉本刊。

宁瀛坦言,进入商业喜剧的前提就是要首先把自己的价值碾碎了,努力笑看人生,作品能换回几声欢笑算没有白费力气,只有太少数大师留给观众的碎片上都读得到宝贵。“《A面B面》于我而言,更加明确的目标是尝试去做合格的商业片导演。因此我有意地去理解制片人的角度,相信那些健全工业化电影生产流程里的规则,比如制片人代表了观众,也是有意识地去局限我的个性的发挥,自觉自律地去履行职业。”

在过去的短短一年时间里,宁瀛已经完成了三部商业片电影:第一部《A面B面》是喜闹剧,讲一个神经质的女人为了爱情,毒害男友的故事;第二部《功夫侠》是功夫片,讲述一个外国小孩被传说中的功夫侠解救的故事;第三部《我们都是天上人》是情感戏,讲中产阶级的感情故事。三部影片目前都已经拍摄完成,《A面B面》之外的另外两部正在做后期,也都是今年准备进入电影市场。

( 电影《A面B面》剧照

)

( 电影《A面B面》剧照

)

进度惊人,但宁瀛自己觉得不过是实践转型商业导演的抱负之一,也是在亲身实验一个基本的判断——商业电影具有流水线运作的可能,“打着‘宁瀛’标签的商业片应该成批出厂,很明显,我给自己提出了新的挑战,调整的方式就是适应和挑战商业电影的创作规律”。

如此迅急的“新三部曲”不禁使人联想起曾经的“宁瀛北京三部曲”,同样是三部电影,却从1991年开始,在2000年完成,前后整整10年。“北京三部曲”里的故事也不乏喜剧和荒诞,但比幽默要强大的是源自现实的严肃意味,一个个放大在银幕上的生活细节既让人熟悉,又让人陌生。《找乐》中的祖辈和走远的旧时光,《警察故事》中父辈所面临的现实与困境,以及《夏日暖洋洋》中巨变背景下青春儿女的狂想与困惑,三代人交织呈现了一幅滋味悠远的北京城市映像——昨日斑驳模糊,今日刺激喧嚣,而未来,隐隐不安。

( 电影《A面B面》剧照及海报 )

( 电影《A面B面》剧照及海报 )

柏林国际电影节国际影评人奖、圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳青年导演大奖、意大利都灵电影节最佳影片奖,举不胜举的奖项,当时的“北京三部曲”不仅成就了宁瀛的声誉,也使她和她的作品与“先锋”、“独立”、“现实主义”之类的艺术片话语难分难解。

其实在宁瀛的人生经历中找到与她导演风格形成所需的对照很容易。宁瀛曾毕业于北京电影学院,是赫赫有名的“78级”中的一员,1981年,作为第一批公费留学生留学意大利,曾在意大利国家电影实验中心工作和学习,《末代皇帝》开拍时,已在著名导演贝尔·托鲁奇的身边承担副导演工作。

宁瀛自己也曾觉得唯有学院和文艺的电影道路属于自己,“北京三部曲”之后,她并没有去正视故事片创作的尴尬,反用回归现实,把更多的精力投入了纪录片的创作。《让孩子们自己说》(2001)、《希望之旅》(2001)、《长城脚下》(2002)、《进城打工》(2003),学习剪辑出身,又师承意大利新现实主义的衣钵,无论是对现实的捕捉能力,还是利用现实素材架构故事的水准,无不游刃有余。宁瀛现在用“度假般轻松”来形容她的纪录片创作,她更看重创作过程简洁的纪录片换得通往各国电影节的门票。“作为一名创作者,最难放弃的是交流的愿望,再独立的电影人也希望自己的作品获得观众,毕竟这是任何创作的初衷。一年又一年,只有电影节给我诸如此类的满足,但电影节去得越频繁,积累在心头的忧伤越浓,那么多优秀的电影,讲述着中国人当下的人生,为什么要跑到国外才能看到?”

宁瀛于是开始从自己的作品下手,尝试扩大作品在本土的流通和影响,找到属于自己的观众。比如把纪录片努力地送去央视的各档纪录片节目,常常是审片人看得很认真,甚至不乏几经周折找到的友人,但结论总让人感到蹊跷,比如“这纪录片太真实而不便放映”。

怀揣着落败,看着街头上因“后《英雄》”时代到来而越来越火爆的大大小小电影院,2005年宁瀛再燃挑战故事片的勇气。“我觉得应该拍故事片了,主动争取一片属于自己的天空,拉了一帮朋友,找不到更多投资,就自己出资做制片人,幻想着现实条件在一夜之间沧海桑田。”

至今宁瀛也说这是奇迹,《无穷动》得到了公映的许可,在舆论争议的推波助澜下,甚至一时也“洛阳纸贵”。“可惜拷贝发得太少了,因为当时没有人认为这样一部电影也能有观众,我第三天去很多电影院就发现没得看了,慕名而来的观众倒是络绎不绝,我心里非常难过。”

后来去电影局开会,宁瀛就试图和电影局领导申诉自己电影的遭遇,得到这样的答复:“我们欣赏你在影片里所做的艺术上的探索和尝试,但是你这个人的价值观跟主流社会是有一定距离的。”

当头棒喝的感觉之后,宁瀛终于怀疑自己是不是处在与世隔绝中却无自知,标榜现实主义的导演,偏偏忘记了最切身的现实?她说她每天跑去电影院看电影,看了几个星期,才发觉中国电影目前正在一个怎样的转型期:“根本不存在自己幻想中所谓个性电影的生存空间,这可能就是市场发展的代价吧,也是不得不面对的现实。剩下的就只有你自己的选择,离开,或者顺势而为中谋求突破。”

当年,刚刚归国的宁瀛也曾凭借一部商业喜剧《有人偏偏爱上我》的成功,获得拍摄“北京三部曲”的机会,于是她坚信这不过是重新出发。“在我眼里,人只有这一生一世,要抓紧时间做自己想做的事情。蜕变确实痛苦,但当这成为活下去的前提,就别无选择。”

而宁瀛也会对本刊强调,从“北京三部曲”到“商业三部曲”,另一个坚定的前提在于,取舍之间绝对不是毫无意义。“我心目中的商业电影是一种很高级的电影。虽然在中国当下的创造环境里,大家把商业电影总说得比较具体,细微到怎样的台词动作,商业片被定义得繁复无比。但我想象的商业电影不过是拍得更精致,也是拍给更多的人看的片子,在眼下的中国电影市场中,千军万马都涌向了商业,但对商业的含义理解得狭隘,就像是蒙着眼睛冲向悬崖边缘,生死皆茫茫,欠缺一个健全、高效同时可以适应当下中国电影市场和体制环境的制片方式、分工制度。直接导致的是作品在制片人和导演之间摇摆,题材重复、乏善可陈就全是意料之中,而这些都是我自己要去斗争和探索的未知。一口气拍三部也并非惹人眼目而已,这是我对诸如市场、体制之类的创作环境难得的实战考察。”

宁瀛告诉本刊,三部电影商业片的体验之后,最根本的收获是那些对自身导演生涯的裨益。“以前人家说我个性太强我意识不到,因为一个人陷在自我之中,是找不到参照物的。做起商业片,所有的保护都退去,就越发凸显出什么是你的强项,什么是应该补足的差距,也理解了很多大师,比如索德伯格,为何要拍一部商业片再拍一部个性电影。原来这其中存在着螺旋上升的可能,可以同时在两个渠道上去施展自己才是作为导演能力的最高体现。起初我觉得自己拍几部商业片,可以重新获得在市场上的话语权,获取自由创作的资格,把商业片当做开垦个性电影生存土壤的工具,但如今我觉得,今后也该把商业片导演作为我导演职业的一部分去经营,和人生中的很多事情一样,经历之后才能理解其中的价值。”■

(文 / 李东然) 尝试宁瀛影视中国电影a面b面导演商业片明确电影喜剧片电影节商业电影