李烈,“玉女”五十

作者:李东然 ( 李烈 )

( 李烈 )

从“玉女”到制片人

风口浪尖上变幻着年轻而新锐的面孔,而潮起潮落背后的身影似曾相识,只是30年前《小城故事》、《一剪梅》、《含羞草》里那长发而纤弱的少女早换了模样,了断了青丝而飒爽,洗尽了铅华仍明艳,单字名“烈”的女子,凭空就多出了几分气势。

李烈如今的生活是这样的:在台北租下一间40多年历史的旧屋,养起两只猫,牵挂着但没有更多时间陪伴它们,因为制片人的工作事无巨细。每天早晨10点到办公室,工作到差不多晚上23点。上片之前的日子免不了更忙碌些,夜里两三点钟从办公室回来是常常发生的,再用不着花心思卸妆,倒头就可以睡下,“和任何一个在这个城市里打拼事业的男人没有两样”。

当初《囧男孩》上片时,导演、演员皆默默无闻,又是一部“儿童电影”,卖点只剩监制兼制片人李烈“举债拍片”的孤注一掷。眼下,《艋舺》的大热,李烈再次积极“出镜”,宣传需要时,也去录诸如“康熙来了”、“桃色蛋白质”之类的综艺节目,跟蔡康永、吴淡如等一杆老友密切配合,娴熟地用“资深玉女”调侃自己,但也这样告诉本刊记者:“明星这么long long ago的事情,和我哪还扯得上关系,如今录节目才真是为自己电影的大牺牲!其他那些比如贷款抵押房子之类,在台湾电影圈这是司空见惯的事情。台湾电影20年来一直都不好,想拍片的人比较幸运自己有房子的话,当然拿房子来贷款,或者就跟家人、跟朋友举债。借钱拍戏这条路,在台湾电影人这里无不熟稔,因为我是女人,大家才会把它当个新闻。”

李烈出身台湾的中产阶级家庭,父母都是公务员,并不严厉,恰生在那年的“黄花岗72烈士”纪念日,父亲就有意取下这和娇俏容颜对照得有些参差的名字,一心希望女儿不受半点委屈,似乎就从这名字开始,刚烈难驯的个性果然在她的人生中生下根来。

( 2009年10月8日,电影《艋舺》在台北的拍摄现场

)

( 2009年10月8日,电影《艋舺》在台北的拍摄现场

)

18岁的暑假勤工俭学,因为学的是新闻记者专业,就跑去电视台寻机会实践,却被电视剧部门的导演一眼相中,别人打工要两个月才得到的薪水,拍一集电视剧就落入囊中。初入社会的小姑娘自然会兴奋,家人越是反对她踏入演艺圈,越是一部接着一部地把戏演了下来,直到有一天发现自己完全没有办法回去,“总不能我去采访别人自己反而更出名,才发觉找不到自己了”。

在迅速蹿红的那几年,一遍遍去重复着的“玉女形象”让她疲惫不堪,而演员又总是身不由己:“打开电视机,每个频道上有个莫名其妙的自己在晃,装纯真扮无辜,做女人的榜样,服务于男人的想象,就是自己无灵魂,真叫人沮丧。”

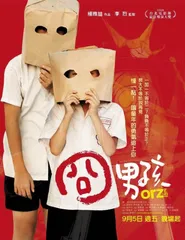

( 电影《囧男孩》 海报及剧照 )

( 电影《囧男孩》 海报及剧照 )

于是,当整个中国都开始为她疯狂时,23岁的她毅然自毁前程,明知错嫁偏一嫁了之,失婚之后跑到大陆投资成衣服装生意,北京、上海、大连、深圳间颠沛辗转,大起大落间输得毫厘不剩,10年后回到台湾却还能是报纸娱乐版的头条,只不过昔日“玉女”成了全台湾妈妈教育女儿的坏典型。“即便当时,忤逆还是改不掉,当时全台湾数电影业最不景气,我就说,那好,我回来就做这一行。”她说。

只是并非如他人所想的一时意气。“重新归零反而给我机会去审视自己究竟想要什么样的人生,才真心觉得自己最想做的还是拍电影。我出道自电视剧,但大银幕上也从李行导演一路合作到杨德昌导演,属于我的电影时光虽相对短暂,但始终像金子一样在记忆里闪闪发亮。我想我自己是对台湾电影的情结很深,就像是埋在心里的梦想,有跃跃欲试的期待感。但我也给自己做过判断的,做导演我不够资格,因我见识过那该是怎样天生的才能,继续做回演员呢,演员的表演本该与其年龄、生活经验成为正比,可是在台湾年纪大的演员是没有位置的,为了生活去演戏,又是很乏味的一件事情,想了很久,我决定那就做制片人吧。”李烈说。

女人五十的胆和识

决心已下,大环境仍旧低迷无边,于是时机难觅。几年后,无意中看到《囧男孩》的剧本,内心的炽烈终于燃起,果断地卖掉房子,再不够干脆把自己母亲的房子也押给银行,没有人怀疑李烈恣意妄为的本领,但李烈说,人生走到50岁,勇气之外,她更相信自己的判断。

“我一直认为,如果你是对生活有感受力的人,同时你生活在这片土地上,那就会发觉做个台湾观众很买账的电影真的没有那么难。重点就是有情感能够真实到可以触动他们,台湾人要的不过是在情感上和生活上能跟自己产生联结和共鸣的电影。共鸣在人群中存在并且产生意义,是因为人都是最需要跟土地亲近的,所以用电影就该用故事里的一切是贴近这块土地的,我觉得电影之所以可以隽永,可被流传,这是根本。《小城故事》、《风柜来者》之所以留在台湾电影的历史上,《囧男孩》、《艋舺》之所以能打动到我,原因也无外乎这样。”

李烈觉得,至少自己能成为投石问路的人,试着重新在废墟上寻到那根联结电影和观众的纽带。“我想对我来说,没有什么比直接把自己摆在观众的位置上更直接的思考方式,我一直比较喜欢很接近人的东西,不接受那种僵死的趣味。之前台湾很多作品都越来越走向疏离的一边,这或许可以归为那种比较文人的电影品味。但我觉得在现实里,尤其当下时代里,人与人之间已经隔得太远,何必再去反复强调那个感觉?反而是我觉得电影应该要有感动人的部分,可以触动到人,可以触动大家的情感。”

于是不难理解从《囧男孩》到《艋舺》,虽仍是台湾电影人始终热爱的青春题材,甚至《艋舺》里故事的时间也设定在“在地情怀”最升腾缭绕的七八十年代,但相比讲述同时代台湾往事的那批青春电影(《风柜来者》、《牯岭街少年杀人事件》等),《艋舺》的情节紧凑,情感喷张,黑帮暴力也张扬淋漓,从风靡全亚洲的台湾偶像剧走出的阮经天、赵又延等人气美男联袂出演,更增添了电影的可看性,如导演自己所定义的那样:“生猛又华丽的青春动作片。”

“确实,这个片子从一开始就设定为它是一个商业类型片,我们的剧组也是在朝着商业大片的方式在制作和操作。《艋舺》的投资至今已有8000多万新台币,在小成本为主的台湾拍片模式下,史无前例。但我的商业片定位不是指向削弱故事的精神内核,或者墨守成规,我商业片的范畴很广,好卖片的片子都是商业片,《悲情城市》的票房也是非常好,就是我心中的优质商业片。我的标准就是电影只有好看跟不好看,我拍电影为了自己的判断,而不是别人眼中的高不高级。我觉得正是这种狭隘曾经打散了独树一帜的台湾电影,《囧男孩》是我想要试试台湾电影究竟能不能活,而到了《艋舺》那就要试试破掉这个狭隘。”

《囧男孩》投资1500万新台币,却成功在台湾地区收回3000万新台币的票房,之后又在日本等海外市场大买。《艋舺》仅台北的首日票房就达到828万新台币,击败了卡梅隆《阿凡达》创下的697万新台币的票房纪录,上映10日累计票房就破2亿新台币,创下台湾10年来电影票房的新纪录,很多电影院甚至卖起了站票,对于任何资历丰厚的制片人而言,这样的成绩都是不俗的。

李烈也会这样大方地拿自己的成功开玩笑:“反正以后去‘康熙’有得谈,不用老是讲和罗大佑的那些往事,说来说去不过那样一段,比如为了和他在一起,究竟是怎么学会要听着音乐睡觉。如今,哪怕没有那些闪亮的数字,哪怕不再有人关心李烈如何,哪怕我还是一无所有,但我都已经感受到了自己人生的完整,因为知道每天在努力些什么,知道正在一点点地扎实地去了解自己。”

没有家庭,没有小孩,每天工作12小时以上,住在出租屋里,但赚回的每一分钱眼都不眨地投回自己的电影里,这绝非大多数女性的理想人生。但也真的没有多少女人能如李烈这般,发自内心地感恩于生命在第50个年头上的赐予,她告诉本刊记者:“这样想想吧,为什么一定要贪心享受到所有的快乐?如果我现在有婚姻,有小孩,就不可能全心全意地在喜欢的工作上冲刺。没有勇气再去冒险,潦草地埋葬了自己的梦想,取舍间必有得失,只是我们学不会面对。我确实再不会走入婚姻,但当别的不婚女人立我为模范时,我总要说,还是先了解自己吧,比如我从小就是比较独立的孩子,喜欢一个人,个性里有孤僻的一面,那我就清楚属于我自己的取舍。从这一点来说,即便女人也用不着拿年龄当做自己的敌人,有什么比了解自己更重要,我觉得自己50岁终于充满了胆识,对自己,对世界,都是一样。”■

(实习生居丽锦对本文亦有贡献)

(文 / 李东然) 台湾电影玉女台湾李烈五十囧男孩艋舺影视武打片中国电影电影剧情片