澳大利亚酿酒师素描

作者:陈赛 ( Drew Noon,迈克拉伦山谷一个小酒庄的酿酒师,他享受作为一个手艺人的感觉 )

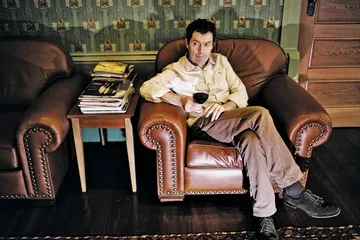

( Drew Noon,迈克拉伦山谷一个小酒庄的酿酒师,他享受作为一个手艺人的感觉 )

Drew Noon

葡萄藤的情结

虽然没有遇到澳大利亚最著名的酒评人詹姆斯·哈利德(James Halliday),但我还是通过电话与他聊了聊。一个很重要的话题就是:与法国葡萄酒/旧世界比起来,澳大利亚葡萄酒/新世界到底有什么不一样?

他说:“澳大利亚酿酒师更追求葡萄的真实品种性状,他们认为葡萄酒的潜力最终取决于果实的质量;而法国的酿酒师更愿意追求葡萄酒的血统/名称、地域来源,而不愿意关注葡萄的种类。”

原因很简单。霞多丽在世界任何一个地方都可以生长,因为它是一个适应性非常强的品种,但是勃艮第只能来自勃艮第。所以,法国人不愿意说,霞多丽是勃艮第白葡萄酒的元素,或者黑比诺是勃艮第红葡萄酒的元素。

( 彼得·盖格,奔富酒庄第四代首席酿酒师,他的酿酒哲学是:“懂得什么时候介入,什么时候放手” )

( 彼得·盖格,奔富酒庄第四代首席酿酒师,他的酿酒哲学是:“懂得什么时候介入,什么时候放手” )

如果他们说了,那就为新世界的葡萄酒打开大门。说“忘记产地吧,只要酒好喝就行了”。——当然,这是澳大利亚人的希望。

以前,我一直搞不明白人们为什么对葡萄藤有这样的情结。没人愿意看一件衣服变成衣服之前的棉花,也没人愿意看看鱼子酱是怎么做成的,但你给他一小截葡萄藤,他就以为自己到了天堂。

( 斯托克·克里特与他的袋鼠“尘尘”,伍德斯托克酒庄主人,擅长西拉红葡萄酒 )

( 斯托克·克里特与他的袋鼠“尘尘”,伍德斯托克酒庄主人,擅长西拉红葡萄酒 )

但是,当我们来到南澳的这些葡萄酒产地,从那些葡萄藤之间走过,看一看果农与葡萄园之间的亲密关系,看一看他们酿酒的工具,闻一闻陈年老木桶的味道,跟酿酒师说说话,品尝一下他们的酒,一切就都有了意义。你会明白,为什么他们的葡萄酒是这样的颜色,这样的味道。

在迈克拉伦山谷,我遇到一个酿酒师,他的酒庄是我见过的最小最朴素的一个,仍然坚持50年前的手工作坊,他和妻子两个人完成从种葡萄到酿酒的整个过程。他喜欢冬天剪枝,秋天摘葡萄,葡萄是他们的两个孩子用脚压碎的,葡萄汁是在一个筐式压榨机中榨出来的,果皮和残渣是一家人用手挑出来的,发酵用的旧木桶是他父亲留下来的,装瓶的时候……

( 切斯特·奥斯本与戴瑞·奥斯本。黛伦堡酒店的主人,父子俩酿酒哲学相似,但生活风格迥异 )

( 切斯特·奥斯本与戴瑞·奥斯本。黛伦堡酒店的主人,父子俩酿酒哲学相似,但生活风格迥异 )

他年轻时在大酿酒厂做过管理,懂得高科技,但他学习这些技术,好像只是为了知道什么时候不该用它。他认为,真正的好酒,都是在最少的技术,最少的介入之下酿成的。

他们每年只生产3000箱葡萄酒,每瓶只卖27美元。如果有人花50美元买他的酒,他反而会很不安。他喜欢简单,因为贪婪会带来很多麻烦。他说:“我不想做大,我只想保持小,小才能与葡萄园保持最亲密的关系。”

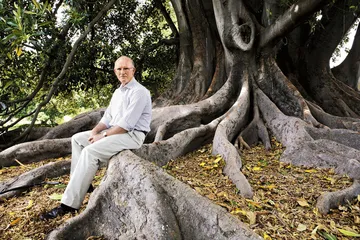

( 比尔·哈迪,哈迪酒厂的第五代传人。Tintara庄园的这棵大树是他童年的玩伴 )

( 比尔·哈迪,哈迪酒厂的第五代传人。Tintara庄园的这棵大树是他童年的玩伴 )

这个酿酒师叫Drew Noon,个子不高,一双淡淡的蓝眼睛,在人群中一点都不显眼。他就是一个快乐知足的农夫,一点不像是跟酒精有关的人。

彼得·盖格则是我在澳大利亚见过的最精致的酿酒师,欧洲式的那种精致。温润谦逊,风度翩翩,举手投足间英国绅士味十足。也许因为他并非在澳大利亚出生,7岁才随父母从英国移居到墨尔本。他本来在高中里教科学,在妻子的鼓励下才正式转行做酿酒师,没想到在20年后竟然成为奔富酒庄的第四代首席酿酒师。

就在奔富酒庄的吧台前,我遇到一个酒客。这人给我的第一印象是极风霜的一张脸。个子很高很瘦,一双手粗糙有力,手上还有新鲜的伤口。寒暄之后,我才知道他是一个葡萄果农,专门给奔富酒庄供应葡萄的,住在阿德莱德北部的一个村庄,整个村子只有6户人家。这一天他开车6个多小时,就是为了来奔富的吧台喝杯酒,下午他还要赶去参加一个钢琴俱乐部的活动。

他今年65岁了,前半生一直是农民。10年前,他的母亲去世,留给他一架钢琴。他小时候学过钢琴,但8岁之后就没再学了。对着那架钢琴,他突然很想再学钢琴。

差不多同样的时间,他在自己的农场里发现一个荒废已久的葡萄园,他的曾祖父刚迁来的时候曾在这里种过葡萄。他找一个专家咨询了一下,那人说这是石灰石风化而成的红土,是种葡萄最好的土壤。于是,他就种起了葡萄。

也不是没有想过自己酿酒,但毕竟上了年纪,不可能再去学校读4年的书,然后回来酿酒。但是,他的确找人把他的葡萄酿成了酒,在酒瓶上贴上了自己农场的照片。

临别前,他送了我一瓶他的葡萄酒。回国的时候走得匆忙,他的酒被我落在酒店。回到北京,我发现自己再也找不到这个人的联系方式了,我甚至没有问他的名字。

我发现澳大利亚男人喜欢沙漠,酿酒师也不例外。我采访的好几个酿酒师都有自己专用的沙漠车。他们喜欢开着车,带上酒和帐篷,在沙漠里住上几天。通常是西拉,因为沙漠里晚上会变得很冷。不止一个酿酒师告诉我,西拉是最能代表澳大利亚人国民性格的一种葡萄酒:慷慨、豪爽、直接,不藏着掖着,更不会背后伤人。

对他们来说,从大城市开车一两个小时,就能到一个荒无人烟的空白之地,无论沙漠、灌木丛或者大海,都是人生很重要的一种乐趣。在大自然的空白与荒漠之间,漫不经心地点缀着无数生命的细节,也许没有人,但充满了动物、植物。

也许正是这种广漠的空虚感,使澳大利亚人变成了社交动物。在澳大利亚,没有人会单独喝酒。他们喝酒,永远是跟朋友在一起,永远是跟食物在一起。

澳大利亚做了100多年的英国殖民地,吃了100多年寡淡无味的英国菜。他们从不吃鸡肉,从不吃大蒜,只是土豆和牛肉,牡蛎跟番茄酱一起煮,对绝大多数人来说,罐装意大利面条就算是异国风情了。“二战”后,澳大利亚政府放开移民政策,先是意大利人和希腊人带来了鱿鱼、牡蛎、新鲜的蔬菜和各种草药;然后是法国人、瑞士人带来了上好的芝士;最近10年,泰国菜、越南菜在澳大利亚很火,为了与这些亚洲菜相配,越来越多的人喜欢上了果香浓郁的长相思。

就在我们入住的酒店附近,有一家越南餐馆。菜做得极美味,价钱又公道,我和摄影师都爱上了这个小餐馆。每晚采访回来,差不多21点了,就拎着一瓶葡萄酒,在这里点一份越南冷卷,一份炒软壳蟹,一边喝酒,一边聊天,直喝到23点多,饭馆打烊,然后慢慢踱回旅馆睡觉。

老板叫卢,是个越南人,有一半中国血统,会说广东话,大概40多岁年纪,个子矮小,精瘦,脖子上戴了一条很粗的金链子,20年多前中国南方的万元户们喜欢戴的那种金链子,但为人极好,看着有点羞赧。

有一次,我们问卢,认不认识这样的酒客,他们爱葡萄酒,但人生不如意,经常在这里独酌的?

卢说,澳大利亚也有不开心的人,但他们大都喝啤酒,只要麻醉神经就好了。

卢年轻的时候也喝啤酒。他17岁从越南逃难,经马来西亚转道香港地区,又辗转来到澳大利亚。不会英语,也没有朋友,赚了点钱都花在抽烟和喝酒上。

10年后,越南解禁,他回越南探亲,娶了现在的妻子,把妻子和老母亲一起接到澳大利亚,生活从此开始走上正轨。他有8个兄弟姐妹,他排行老六。大哥是厨师,二姐做金链子,三姐做裁缝……

为了开这家餐馆,他向银行借了很多钱,每天都要非常努力地干活,他的饭馆总是到了半夜零点点以后才打烊。这时候卢会坐下来,炒几个小菜,和妻子一起喝一杯酒。

“你们喝什么呢?”我问。

“无所谓啦,只要好喝就行了。”卢微笑着说。

Woodstock

袋鼠和男人

我们到伍德斯托克酒庄的时候,一只考拉也来凑热闹。它就蹲在高高的桉树上,看着人们做比萨,偶尔从树上滑下来,矜持地讨点水喝。

本来考拉是不喝水的。它们只吃桉树叶子,但这几天的温度实在太高了,桉树叶的水分完全蒸发殆尽。

到了这里,人突然变得像考拉一样懒洋洋起来。从酒庄入口进来,就是一个小树林,高大的树木挡住了阳光,坐在树下的木头凳子上,微风拂面,我简直不想动弹。

小树林的尽头是酒庄的餐厅,造型有点奇特,后来才知道主人为了不推倒任何一棵树,见缝插针,硬是把餐厅“挤”到树林里的。这个地方太过美丽和宁静,如果人间真有桃花源,应该就是这样的吧。

酒庄主人叫斯托克·克里特,52岁,高大,强壮,有一双忧郁的眼睛。在澳大利亚,男人好像不容易老,看上去比实际年龄要小许多。

他不是一个很善言辞的人。也许是这个原因,他送了我一本书,是他父亲的自传。他说他跟父亲很像。

斯托克的父亲道格拉斯·克里特年轻时是一名空军飞行员,“二战”期间在北非、中东、欧洲辗转作战。正是20岁出头,血气方刚的年纪,过的又是有今天没明天的日子,于是夜夜尽情喝酒。在北非,威士忌比水便宜,他们就猛灌威士忌。到了意大利,改成喝葡萄酒。有一天,他驾着战斗机飞过意大利南部的一片葡萄园,美得不可思议,当时就有一个念头,如果能活着回澳大利亚,就种葡萄酿酒去。

回到澳大利亚后,他进入罗斯沃斯农学院(Roseworthy Agricultural College),学习葡萄栽培和酿酒,还在那里认识了一个农场主的女儿,一个爱马如命的女人,并且很快结了婚。

“我母亲去年刚刚去世。”斯托克说,“她是一个很坚强的女人。”

伍德斯托克庄园是他父亲70年代买下来的。以前属于汤森家族,他们来自英国的伍德斯托克镇,庄园的名字由此而来。但那时候,这里还很荒凉,除了大片的葡萄园之外,就是未开垦的荒地,一些落魄的边缘人住在附近。

买下这个庄园之后,老道格拉斯带着几个儿子重新翻整了葡萄园,根据不同的土壤光照种上不同的品种,只留下北坡的一小片老葡萄园没动,那里有33排1900年种下的西拉老藤,每年产量极低,但葡萄质量极好。按照斯托克的说法:“一根葡萄藤每年只酿3瓶酒。”

那些老藤种出来的西拉,至今仍然是这个酒庄最好的西拉酒,名字叫“老树干”(The Stocks)。

我们在吧台尝了一下这种酒,味道的确很特别,但我辨别不出舌底的味道,只见斯托克一边咂着舌头,一边自言自语:“果味,咖啡的苦味,泥土,香草……”

“我父亲是一个很聪明的人。他有这样的眼光,有些地方在别人眼中是沙漠,在他眼中却是可以种出最好的葡萄,酿出最好的酒的地方。”他从酒杯中抬起头,说了这么句话,但眼神很淡定,似乎只是在说一个事实。

他们的父子关系一直有点紧张,因为两个人个性都很强,但3个兄弟中,只有他继承了父亲对葡萄酒的兴趣。从15岁开始,他就知道自己要做一名酿酒师。他跟父亲上了同一所大学,学习同一个专业。然后,他去了美国加州,在那里找到一份有趣的工作——移动装瓶服务,就是开一辆大卡车,载着一个巨大的装瓶机器,到不同的小酒庄,帮他们给葡萄酒装瓶。

回到澳大利亚后,他接管了父亲的葡萄园和酒庄。

“从空地里、泥土里创造一些东西出来,一直是这个行当最吸引我的地方。”斯托克说,“每一根藤都不一样,尤其是100多岁的老藤,你得花很长时间才能理解它们。在一个完美的世界里,我有能力照顾每一棵不同的葡萄藤,但这不可能。”

迈克拉伦谷一侧是山,一侧是海,地中海式的气候非常适于葡萄的生产,尤其是西拉。所以,他的酿酒哲学很简单,“把葡萄和土壤的潜力充分挖掘出来,不要搞砸了就行”。

他是一个简单的澳大利亚男人,喜欢简单的东西,喜欢土地,喜欢空间,喜欢平静。年轻的时候,他唯一的爱好是开快车。现在,他更愿意把时间消磨在葡萄园和小树林里,尤其是郁闷的时候,就一个人到葡萄园去,跟葡萄说话。

对他来说,跟葡萄、动物们在一起,似乎比跟人相处更自在一点。

在酒庄的后院,他给附近的野生动物们建了一个“避难所”——其实就是一片原生态的树林,林子很大,估计有3公顷,林子外围围了一圈750米长的防护栏,以防止狐狸和野兔的侵袭。

长鼻袋鼠、沙袋鼠都是很害羞的动物,我们在那里守了一个下午,始终无缘看到。但小袋鼠、羊驼却很大胆,一直隔着草堆好奇地看着我们。

最可爱的是一只叫“尘尘”的灰色小袋鼠,一点都不怕人。我拿一瓶牛奶喂它,它的爪子温驯地抓着我的手,咕咚咕咚地喝下去。一年多前,它的母亲被人杀死,它还在母亲的袋子里,一个善良的老妇人救了它,并把它带到这里安家。

“袋鼠的心脏很脆弱。”斯托克看着尘尘,开始跟我讲另外一只袋鼠比比的故事。那是一只母袋鼠,在这个林子里住了两年,对他很是依恋。去年,有一群袋鼠从附近经过,比比就跟着它们跑了。袋鼠们当时大概要通过一场拳击决出领袖,比比也参加了,但没打赢,也没被那个群体接受。当时刚好是葡萄收获季,斯托克忙于葡萄园的事情,就没有去找它。等他发现它的时候,竟已经死了——它的心脏承受不了双重的打击。

天色渐暗,暮色四合,我回头看那片树林,尘尘静静地立在夕阳的余晖里,一动不动,仿佛凝视着什么。一群沙袋鼠突然像狂欢一样,沿着林子欢跳起来……

黛伦堡酒庄

害怕空杯的猫

昨晚下了一场大雨,早上醒来,竟还在淅淅沥沥地下着,时大时小。气温从43摄氏度骤降20摄氏度。清晨的凉意仿佛一下子到了深秋。

“澳大利亚的天气越来越疯狂了。”司机Tipy说,“不过,你们今天去那些酒庄,他们一定心情特好。”

切斯特·奥斯本果然很高兴。

“的确是好雨啊。”他撑着伞,站在一排叫“死臂”的西拉枯藤前面,眉飞色舞地说,“这时候葡萄刚刚开始长颜色,没什么病害的危险,而且这雨不会持续很久,所以即使有病害,也会很快消失。这几天天气太干了,葡萄藤需要一些滋润。”

黛伦堡是迈克拉伦山谷最好的酒庄之一,拥有200多公顷的葡萄园,绝大部分是切斯特的曾祖父乔瑟夫·奥斯本于1912年购买的,传到他,已经是第四代。

清晨的空气中弥散着泥土和草木的清香。从这片葡萄园的位置看出去,视野可以覆及整个迈克拉伦山谷,满山满谷都是绿色的葡萄藤,一直往东铺展,那是大海的方向,可惜被云遮住了。海风的方向对谷中葡萄的风味影响极大。

在一片雾蒙蒙的水汽中,100多岁的枯藤通体黑色,像烧焦了一般,给人一种很诡异的感觉。它们感染了一种老藤特别容易感染的霉菌,一半的身体慢慢枯死,但经过特殊的照料之后,另一半身体却长出极小、极浓郁的果实来。用这些果实酿的西拉是黛伦堡酒庄最好的红葡萄酒,就叫“死臂”。

“这种枯藤还能活上100多年呢。”切斯特说。

他喜欢给自己的葡萄酒起一些稀奇古怪的名字,比如2002年的一款霞多丽叫“幸运的蜥蜴”——那一年,他们粉碎葡萄的时候,居然从粉碎机里逃出一只活的蜥蜴来,可见葡萄粉碎的过程是多么的轻柔。

一种胡姗(Roussanne)干白葡萄酒名叫“金钱蜘蛛”,据说这种蜘蛛是财运的象征,可能收成那天刚好爬到他家里来了。

我正想着,切斯特突然拍拍我的手,指了指地下:“小心蚂蚁,它们吃肉的。”

我这才惊觉脚下竟全是密密麻麻的蚂蚁,体格硕大,不禁一阵恶心。

“别怕,这不算什么,我们这儿的蚂蚁这么大呢。”他做出一个碗口大的姿势,算是安慰我,可我一点没觉得被安慰了。

但愿他不会拿这种蚂蚁给葡萄酒起名字,我暗想。

为了不看那些会吃肉的家伙,我尽量把注意力集中到切斯特身上。他走路的姿势有点怪,打扮更怪,橘黄的花衬衫,牛仔裤上绣着一朵硕大的牡丹花。头发细细地卷着,淡金色。他的手掌宽大,手指胖胖的,关节都磨平了,一看就知道是在地里劳作的人,但左手中指戴着一枚长而锋利的鹰头戒指,又像电影里黑帮打手的致命武器。

怎么说呢?他像一个品味怪异的美国嬉皮士,哪里像这几天我们见过的澳大利亚酿酒师们?

在黛伦堡,种葡萄的原则是,不施肥,不灌溉,不耕耘。

“施肥本身是怪物,商业世界的阴谋,农作物本来就应该自然地生长。”他说。

“不施肥,葡萄藤就不得不努力从土壤中获取所有的营养,包括氮和微量营养元素,如磷素、钾素等,这些微量营养素对植物尤其重要,一来抵抗病害,二来,葡萄的味道全来自它们。这样结出来的果实虽小,但土壤的特质全部进入葡萄藤,从而进入葡萄,进入发酵,最终你会得到独具地域风味、更复杂的酒。

“灌溉也是一样,尤其在开花的时候灌溉,葡萄藤以为水分充足,就会生长出很多果实,到了成熟期,根部无法处理那么多的果实,于是果皮变薄,果实淡而无味。

“不灌溉,葡萄藤一开始会很难受,但熬过一段时间,它会自我调节,把根更深地扎入土地,汲取所需的水分。这样长出来的果实,果皮厚,颜色艳丽,果肉味道浓郁。

“葡萄藤就像人一样,要让葡萄藤结出最好的葡萄,必须给它们一点压力。这样,当葡萄藤慢慢变老,多年的耕种方式就像编程一样,让它知道自己一年能成熟多少果实,每个枝干上该长多少果实,以及如何应对气候的变化。”

在滔滔不绝的谈论葡萄时,他的表情如此认真,好像这世上再没有比这更重要的事情了。我不禁又有些疑惑起来,之前对他的印象是否错了?

从葡萄园出来,切斯特带我们走进品酒室,一张简单的长木桌,搁满了大大小小的杯子,桌底下躺着一只金色猎犬,懒洋洋地瞥了我们一眼,连站都懒得站起来。

切斯特笑着向我介绍,“可可·香奈儿”。

他正在写一本科幻小说,叫《当狗统治世界》,讲他为他的狗酿酒的故事。故事设定在3015年。科学家想把狗的基因移植到人身上,提高人的味觉和嗅觉,这样人类就能酿出更好的葡萄酒来。这个实验没有成功,于是科学家反其道而行,把人的基因移植到狗身上,让狗的变得更聪明,这样它们能告诉人类葡萄酒之间更微妙的差异。如此这般1000年以后,狗统治了世界,人类开始为狗酿酒……

我很愿意知道可可·香奈儿对他酿的葡萄酒是如何评价的。这种神经的故事,大概只有酿酒师才能想得出。

“为什么爱酒?”我问。

“因为酒很复杂。”切斯特说,“理解起来很复杂,酿起来更复杂。”

他从小就喜欢复杂的东西,喜欢分析,什么新鲜玩意都想拆开来看看,再组装回去。8岁那年,他和几个朋友在垃圾场捡到一个福特汽车的引擎,竟用这个引擎和木头造了一辆汽车出来,开着绕着山谷跑了好多天。

直到今天,酿酒对他来说仍是一件很好玩的事情,就像童年的泥巴和木头。他喜欢种一些不寻常的葡萄品种,比如意大利的珍稀葡萄塞格兰蒂诺(Sagrantino,世界上单宁最强劲的葡萄),然后和不大招人待见的神索(Cinsault)混调,结果酿出40多款极美味的红葡萄酒,取名叫“害怕空杯的猫”(切斯特有一只超爱喝红葡萄酒的肥猫)。

8岁的时候,切斯特就问他父亲:“我做了酿酒师,你怎么办?”

21岁那年,他正式接替父亲,成为黛伦堡的首席酿酒师。他认同父亲的酿酒哲学,坚持传统的酿酒技术——在他的酿酒厂里,你见不到任何工业化的设备,所有的压榨、发酵、保存用的几乎都是木头。你必须尽可能温柔地对待葡萄,否则酿出来的酒会很苦。

他的父亲戴瑞·奥斯本今年84岁了,一个和善可爱的老人,眉目间与切斯特有几分相似。他穿一件白色衬衫,褐色短裤,手上戴着一枚老式的电子表。因为肚子太大,走起路来有点费劲。他不再酿酒,但还没退休,仍然是黛伦堡的主人,仍然喜欢在葡萄园里待着。

“我们两代人的生活很不一样。切斯特受过良好的教育,我没有。我不懂什么技术,但我懂得葡萄。我花大量的时间在葡萄园里尝葡萄,理解葡萄,这是一辈子的事情。”

黛伦堡是他母亲出嫁前的闺名,她在生他的时候难产而死,他以这种方式来纪念她。几年前,他的妻子也去世了。他仍然打理着她生前最喜爱的一个小花园,花园里有一种笑翠鸟,会发出清亮的笑声。除了葡萄园和小花园之外,他最大的爱好是钓鱼。

Tintara庄园

哈迪先生在大树下

在树下,哈迪先生的脸显得非常寂寞。

这是我生平见过的最大的一棵树,50米高,直径估计有十几米,泛白的树根裸露在地面,盘根错节,让人想起电影里的千年树妖,但有一种浩荡的正气。

这棵大树是比尔·哈迪童年的玩伴,从他记事起,这棵树就已经这么大了。像所有的男孩子一样,他小时候喜欢爬树,不管遇到什么树都想爬上去。

哈迪先生今年60岁了。他是哈迪酒厂的第五代传人,恐怕也是最后一代。20世纪末,就在澳大利亚葡萄酒业急速膨胀的时期,因为几次失败的投资,哈迪酒厂在8年前被迫卖给一家美国大公司,包括这个他度过绝大部分童年的Tintara庄园。

现在,他仍然是哈迪酒厂的“形象大使”,但他退休后,哈迪家族与这个酒厂的最后关联也就被切断了。其实,不仅哈迪酒厂,林德曼、奔富、奥兰多,这些历史悠久的澳大利亚酒庄,早已与他们最初的家族无关了。

迈克拉伦山谷很小,只有5000多人,但到处是餐馆、咖啡馆、花店和画廊,是一个迷人的小镇。除了葡萄,山谷里还种着橄榄和杏树,都是味道浓郁而复杂的水果。一条8公里长的主路穿越整个山谷。这条路上很多房产都曾属于哈迪家族,而他的曾曾曾祖父——汤姆斯·哈迪的纪念碑至今仍立在那条公路上。

迈克拉伦山谷的第一棵葡萄藤是一个叫约翰·雷内尔的英国人种下的,他幼年丧父,流浪到埃及,在那里学会种葡萄和酿酒,之后又辗转来到澳大利亚。那是1838年,南澳成为殖民地刚两年。

2007年,哈迪酒厂发行过三款名为“编年史”的葡萄酒,分别讲了三个故事,你必须喝完第一瓶酒,才能看到第二个故事。

第一个故事是:一个放牛人,一周之内丢了主人两头牛。主人很生气,就派他去葡萄园干活。这就是汤姆斯·哈迪的故事,而那个主人就是约翰·雷内尔,后来因为饮酒过度而死。

“我祖父之所以成为伟大的酿酒师,是因为他实在是一个很糟糕的放牛人。”哈迪先生笑道。

Tintara庄园里有一尊汤姆斯·哈迪的塑像,眉头微蹙,面色凝重,隔了那么多代,祖孙之间仍然惊人的相似,连留胡子的方式都一模一样。

后来,年轻的英国农夫换过许多工作,先是跑到维多利亚淘金,没有淘到金子,却在那里做屠夫赚了点小钱,毕竟有那么多饥饿的淘金工人要吃饭。然后他回到阿德莱德,结了婚,买了3英亩的土地,种下了葡萄。当时整个澳大利亚殖民地只有377英亩葡萄园。

一开始,他只是想把葡萄做成葡萄干卖,但当时酿酒的热情已经像发烧一样在整个殖民地扩散。7年后,汤姆斯·哈迪酿出自己的第一桶葡萄酒。他刻苦,又肯钻研,不到3年,已经是当地最受尊敬的酿酒师。不久,他的酒开始销往英国。

哈迪酒厂最好的一款西拉酒叫“艾琳”,那是我在澳大利亚喝过的最美的一种红葡萄酒。喝那杯酒的时候,我脑中想象的是凯特·布兰切特,一个优雅、强硬的女人。

艾琳是比尔·哈迪的祖母。1938年,从阿德莱德前往墨尔本的飞机失事,当时南澳葡萄酒业最重要的3个男人都死了,包括艾琳的丈夫。当时艾琳才30多岁,4个孩子都不到14岁,最小的才6岁。在最艰难的日子里,她一边照顾孩子,一边主持大局,带着哈迪酒厂走出阴影。英国女王给了她一枚英帝国军官勋章。

80岁生日那天,她的4个孩子决定送她一份礼物——500瓶以她的名字命名的红葡萄酒,用哈迪酒厂最好的3个葡萄园里最好的西拉酿成。她如此高兴,那场派对持续了3天。

如果知道哈迪酒厂不再属于哈迪家族,她会不会失望呢?

哈迪先生没有回答我的问题,但眼神中有深深的失落。

年轻的时候,他一心想逃离葡萄酒,逃离哈迪的家族产业。他想当农夫,养羊,种稻谷。在澳大利亚,农夫是最富有的职业,它与生存无关,而是一种自由自在的生活方式。

上大学的时候,在几个好友的影响下,他终于还是爱上了葡萄酒。在父亲的支持下,他带着青梅竹马的新婚妻子到了法国,在波尔多大学学习酿酒。那两年大概是他一生中最开心的时光。

回国后,他在Tintara庄园做酿酒师,想酿出世界上最好的葡萄酒。当时的澳大利亚非常讲究高科技,高度依赖化学药物,认为一切问题都能用科学来解决。他更欣赏法国人对待葡萄酒的态度:葡萄酒就像是青春期少年,即使非常叛逆的少年,给他时间,仍然会成长为了不起的人。你不必每次都冲进来要解决问题。

他最喜欢用“贵族霉”来酿酒。“贵族霉”是一种霉菌,会侵蚀葡萄表皮,吸干果实内的水分,集中所有的糖分和酸度,从而酿出极其美味的甜酒。

“贵族霉”只能在特定的气候和环境下生长,比如临近河岸或海边,秋天早上由岸边飘来的雾令葡萄园的湿度提高,葡萄在这种潮湿环境中发霉。

通常,酿酒师会刻意把葡萄留在树上等待“贵族霉”的来临,但这样风险极大,因为等候过程很可能同时出现其他霉菌,整年的收成便可能毁于一旦。

在澳大利亚的气候环境下,酿“贵族霉”的机会尤其可遇而不可求。但他为哈迪酒厂酿过这样一种酒,是生平杰作。

现在,哈迪先生早已不再酿酒。他在阿德莱德丘陵有一个自己的葡萄园,但只是种葡萄,卖给别的酒厂。

“退休之后,也许我会重新开始酿酒。”哈迪先生说。

现在,他最大的希望是能在他退休之后,有一个哈迪家族的成员留在酒厂,代替他的角色——哈迪家族与酒厂最后的维系。■(文 / 陈赛) 酿酒师澳大利亚素描