怡园酒庄:山西葡萄酒的重生

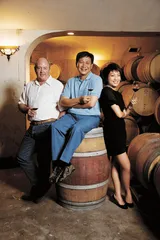

作者:黑麦 ( 怡园酒庄庄主陈进强(中)与酿酒师肯特·莫其森和少庄主陈芳

)

( 怡园酒庄庄主陈进强(中)与酿酒师肯特·莫其森和少庄主陈芳

)

《马可·波罗游记》中描述的元代,正是中国葡萄酒的鼎盛期,不但元世祖在宫殿中修建酒窖,贮藏葡萄酒,民间更是出现了“检测葡萄酒真伪的办法”。然而,随着农业技术的提高和蒸馏技术的日益完善,白酒自元末,逐渐代替了不宜保存的低度葡萄酒,而货之四方。

目前,在山西扎根的葡萄酒厂屈指可数,大多以生产散装酒和葡萄汁为主。在山西大部分的超市和商店中,白酒、烧酒仍占据主要货架,当地人常说:“论天下事,喝酒必汾,汾酒必喝。”直至1997年,在山西太谷县的黄土高坡上,又再次出现了4000亩的葡萄园。

好酒问来历

太谷县位于山西省中部,距太原市区约40公里,地处晋中盆地,这里具有典型的大陆性气候,四季分明,湿度低,雨水少,昼夜温差较大,日照时间较长,除夏末偶然的大雨之外,这里是种植酿酒葡萄的最佳地带。

庄主陈进强是位华侨,1965年回国上学,在内蒙古插过队,在大陆投资40年,他把怡园称作“留给后代的绿色事业”。在钓鱼台的一次国宴中,一杯劣质的红酒坚定了他开葡萄酒庄的信念。1997年,陈进强和法国葡萄酒专家鲍保(Denis Boubals),开车由北向南穿越山西,寻找理想的葡萄生长地。在路过晋中时,他们发现了一片向阳缓坡,在向当地人了解气候和雨量之后,鲍保跳下车,从地里拾起一小撮泥土放进嘴里咀嚼,用“土办法”检测pH值,半分钟后,他吐出一句法语:“这儿很好。”

( 简希丝·罗宾逊在怡园酒庄试洒 )

( 简希丝·罗宾逊在怡园酒庄试洒 )

卢英英是老陈的发小,两人从小在印尼长大,在怡园成立后不久,卢英英便被“甩手掌柜”挖了过来,做起了执行董事。她回忆到第一批10万株葡萄苗在1997年悄然下土时的情景:“那一年的天气整体不错,入秋后葡萄苗的成活率在95%以上,对于年轻的怡园来说,赢了不少信心。”经过3年的护苗、育苗,第一批红酒终于在2001年酿成美酒。

怡园酒庄是今天国内少数沿用法国传统,按年份生产直至入瓶的葡萄酒生产商。有别于其他品牌的是,怡园恪守传统生产工艺,并重视栽培。在怡园人眼里,葡萄园是他们的“第一生产车间”,酿酒车间被设置在与农场不足10分钟车程的范围之内。“距离短的优势不仅使我们能够和农户经常沟通,同时也保障了采摘下的葡萄以最快最新鲜的状态进入压榨工序。”葡萄园里每一季的工作,几乎都是由人工完成。为保证葡萄汁的质量,基地管理员把亩产限定在300~500公斤,在采收时,由酿酒师通过检测葡萄的含糖量,对果粒加以区分。一般说,含糖比重在1093/公顷的被分为A类,1089~1093/公顷被分为B类,1089/公顷被分为C类,三种葡萄将被用于不同的酿造技术,做出不同类别的葡萄酒。

( 怡园酒庄酒窖 )

( 怡园酒庄酒窖 )

酒的分级,是由第一任法国酿酒师热拉尔·高林先生制定的,目前怡园葡萄酒系列主要分为:庄主珍藏、深蓝系列、珍藏、怡园精选、怡园系列5个等级。2001年,怡园的酒被送到香港,权威红酒评论家刘致新在他满地酒瓶的办公室里品尝过之后,称赞道:“10年内,怡园会出好酒。”不久他亲自来到酒庄,以赤霞珠和梅洛为主(每年根据葡萄的优势不同而比例不同,大概为奇数年梅洛居多,偶数年以赤霞珠为主)调配出一款红酒,赠与酒庄,庄主则以自己的姓名作为酒质的担保,后来这款酒被敲定为每一年的“庄主珍藏”。

从团队讲起

( 怡园酒庄外景 )

( 怡园酒庄外景 )

肯特·莫其森先生从2005年担任新酿酒师的工作。他出生在澳大利亚维多利亚省,在大学完成了4年的葡萄栽培课程后,回到自家的Portree葡萄园开始酿酒。2002年,他的葡萄园获得维多利亚省最佳葡萄园的荣誉,并在其后数年屡获奖项。“澳大利亚的大部分酒庄都没这么大,也没这么多人,通常每年产酒在百吨左右,即便是丰收的旺季,酒庄也不过十几个身影。”莫其森先生讲起家乡的红酒,免不了有些兴奋,“因为是葡萄酒世家,每个人都明确自己在做什么。”

作为有着25年酿酒和葡萄栽培经验的专家,莫其森试图在怡园找到一条协调所有人工作的线路,他开创了跨部门的葡萄栽培和葡萄酿酒团队,并要求葡萄栽培团队了解葡萄的品质与成品酒的关系,并试图让他们记住单一葡萄品种的特征,然后决定如何将该特质反映在葡萄酒上。“阿肯来到怡园时,身负两个任务,一是改进葡萄酒的颜色,二是在餐酒中开发出更多的果香。”卢英英带着一丝微笑说,“目前,他都做到了。”

莫其森每年往返中国七八次,丰收季节时,他会全天候守在太谷县,直至最后一粒葡萄被装入发酵罐。由于澳大利亚和中国分别处于南北半球,两地气候也截然相反,因此他也成为全世界最忙碌的酿酒师之一。“自从来了怡园,每年我可以酿两次酒,而且两地互不耽搁。”

技术总监李衍园是马来西亚人,1981年出生。在来到山西之前,他从来没想到有一天会来到中国的农村,整日和土地打交道。“在马来西亚我曾经是个侍酒师,做过酒店管理,是从餐饮行业接触红酒的。”由于马来西亚是个伊斯兰国家,教徒大多不碰酒杯,当地的酒民以华侨和旅游者为多,因此,想找到一份酿造红酒的工作并不容易。由于没有葡萄酒的酿造经验,李衍园被他投过简历的各国酒庄拒之门外。

2006年8月,在朋友推荐下,李衍园收拾好行装,第一次来到怡园。最初的工作,他只是车间工人,几个月内他被多次派遣到不同部门,葡萄种植基地、灌装车间、包装车间,由于兴趣所在,李衍园从来没有感到过失望。他把这些工作看做难得的机会,他说,“我在不同的岗位上,了解了葡萄酒中每一种味道的来源”。不到半年时间,李衍园便从酒庄工人做到了酿酒师助理,“这只是离梦想中的葡萄酒更近了一步”。刚来到山西,李衍园还有些不习惯农村生活,水土不服。“这里的生活简单得不能再简单,以前在槟城,每个周末都会和朋友们去喝小酒,而现在酒变成了我每天的工作。在无聊的时候,我会走进酒窖,用女孩子的名字为每一个木桶命名。”

半年前,一位在南澳酒庄工作的中国小伙子被莫其森发现,并带回怡园。刘佳亮,这位1983年出生的年轻人来自上海,就读于阿德莱德大学,学习葡萄酒酿造。“初来怡园的体会是,这里是个真实的地方,从每个人的工作态度,一直到产品的特点,都惊人的一致。”刘佳亮深知酒庄中沟通的重要性,说道,“从怡园的酒便可以喝出庄主的性格——有山西人的内敛、北方人的样貌,还有南方人的细腻,这种味道很突出,属于一下子能让人记住的味道。”

2005年,卢英英曾经担心过这支团队“差异过大”或“太过年轻”,但是她也多次提醒自己,要培养自己的团队。“我曾经一度担心,当时在怡园工作的大学生里,几乎没有几个专门读葡萄酒专业的。”卢英英把这些年轻人称为“活跃在一线的人”。她说,这些“一线人”的信念给她带来很大的鼓励,“每个人的目标都是一致的,我们就是要在山西,重新酿出中原最好的红酒”。目前,这个团队的人,大多来自亚洲,在卢英英看来,恰恰是亚洲各地人的口味差异、内心的包容,才把晋中的红酒再一次发扬光大。

有一次陈芳问李衍园,为什么不尝试一下做自己的酒?想定之后,李衍园选了最好的年份——2008年,开始做起试验。首先,他选用了电影《杯酒人生》中米尔斯提到的“该死的却又讨人喜欢的梅洛”用于主原料,他几乎用尽了传统工艺中最新的尝试,野生菌发酵、人工打碎、开放罐等等,他几乎全天守在车间里,完成了人生中的第一次“全天候”观察,当葡萄汁慢慢地开始发酵时,他的心也提到嗓子眼。同年10月,葡萄汁初步成酒,李衍园找来10个橡木桶开始装罐。一次回国休假之后,等他再次打开木桶时,李衍园以为自己的酒开始变质,“阿肯耐心地说,要再等上几个月”。终于,几个月后,酒质发生了逆转。等再次尝试时,葡萄酒已经基本成熟。李衍园说:“这是我人生的第一瓶签名酒,一共2600支,我希望它们可以达到珍藏级别。”

每天的晚餐,都是最快乐的时光。因为这是一天中唯一被允许喝酒的时间,在他们看来,“没有比坐在一起品酒更快乐的事了”。这天晚上,酿酒师莫其森先生为所有人烹制了自己从西安背回来的羊腿,他开了一瓶自己从澳大利亚酒庄带来的黑品诺,一桌人用各自的语言相互聊着该酒的口感。“在这里,英语、普通话、粤语、山西话、印尼语、上海话等等我们都会说,尽管说得不好,彼此间的默契已经明白了对方要说些什么。”一次,葡萄酒专家郭松泉来到酒庄用餐,半杯酒的时间便融进了餐桌上的话题,他说:“做酒的人开心,喝酒的时候才会开心。”

来自风土的考验

北纬37度31分,东经112度48分,太谷县被环绕在太行山和吕梁山的环抱中,海拔930米,年平均气温约为10摄氏度,全年有效积温达3675摄氏度,年平均降雨456毫升。太谷县地形以低缓的丘陵为主,土壤多为沙壤性褐土,土层厚度在10米以上,最厚可达800米,pH值为适中的7.5左右,这种孔隙度好,透气性佳,肥力低的地形,正是种植酿酒葡萄的黄金土壤。怡园所处的地形和自然条件受到“酒神”的眷顾,竟生得与法国的波尔多有几分相似,虽没有来自塞纳河的天然补水,但是这里充足的日照、通风、渗水以及适度的雨量,无形中减少了病虫害的侵扰。

少庄主陈芳曾经表示,她并不完全赞同“大气候”对植株的影响。“我们不能只看区域性天气概况,实际上,每个地方的‘小气候’,尚存在着多变性。另外,你还要看葡萄的品种。”她说,“只要每个地方都有适宜的‘小气候’,我们相信黄河流域省份都适合种植葡萄,我们也相信西部比沿海更适合种植葡萄。”

山西农大毕业的蔡长健,似乎对葡萄园有着更为独到的见解,在他看来,每串葡萄之间的“微观气候”,正是造成葡萄口味差别的重要因素。“怡园葡萄的穗形较为突出,仔细看会发现,植株的果粒之间都保持着适当的距离。”小蔡说,我们不可能像翻苹果那样去翻动每一串葡萄受光,“这种间距,恰好保证了阳光的渗入,和多余水分的蒸发,使每个植株之间的微观气候与‘大气候’保持一致”。很多葡萄酒,喝到嘴里就没了余味,“好像看一场没有结局的电影”,蔡长健说,“我们虽然不敢说像法国人那样了解每一株葡萄的个性,但是我们尽可能地保证每串葡萄都受到最佳光照”。这样一来,“电影的结局才精彩”。

自怡园从法国摩西公司引进了赤霞珠、梅洛、品丽珠、莎当妮、白诗南等品种后,多次聘请了法国葡萄栽培专家Mr.Poudou和山西省农科院果树研究所葡萄栽培专家陈俊研究员等人,通过分析叶柄,并以“优生学”的方式,对葡萄培育进行技术指导。卢英英亲切地把这些送来技术的专家称做“智慧先生”。“事实上,酿酒只是一种工艺,原料是最重要的,如果可以量化,酿酒工艺只占整个过程的10%~20%。”在参与酿酒之前,李衍园曾经把酿酒师看做“魔术师”,“只要工艺上不出差错,你看到地里的葡萄便可猜到这一年份的红酒会是什么味道”。

怡园酒庄也曾经历过老天爷的“风雨考验”,几乎每个人都不约而同地提到了2007年的那次大雨。在每一年的收获季节,所有人的心情都会随着天气预报而转变,每当阴雨的消息传出时,总会有人做出头痛状。2007年的雨水来得很突然,7月份,天气一直以晴为主,从8月份开始,连续一周以上的降雨,让所有人的心情跌入低谷。“由于湿度太大,葡萄的真菌是无法控制的。”李衍园带着一丝无奈回忆道,“当时有两个极端的方式,一种是抢收,但肯定不会酿出好酒;另一种办法就是耐心地等着这场雨下完。”一周后,连续的大雨几乎减产了80%,根据与农户达成的协议,酒庄不得不赔付农户的损失。入秋收割后,车间里还空着一多半酿酒罐,对于酒庄的所有年轻人来说,“那一年几乎没有人想进车间工作”。“这一年,我们只产了餐酒级的葡萄酒。不过,红酒的魅力就是这样,要表现当年的气候,这是不可能造假的。”卢英英说,“靠天吃饭,就不要怕影响到收入,怕也没办法,因为怡园的酒会说话,它会告诉你真实的风土。”

2008年初,正是怡园酒庄最失落的时候,被誉为葡萄酒界第一夫人的简希丝·罗宾逊来到怡园酒庄,她坐在品酒室里一言不发,尝了几杯酒,便坐下开始记录,不大一会儿,她便离开了酒庄。几天后,罗宾逊打电话给少庄主Judy,冒出一句:“尽管你们的酒和世界上最好的葡萄酒尚有差距,但是在中国,你们是顶上皇冠。”事实上,这并不是罗宾逊女士第一次评价怡园葡萄酒。2004年,罗宾逊路过上海,接过“桃乐丝”送来的两瓶怡园葡萄酒,便赶赴机场,由于安检原因,这两瓶酒不被准许带上飞机,于是她无奈地找个地方坐了下来,用随身带的开瓶器启开木塞,喝了一杯。不久,《金融时报》上刊登了她的一篇文章,其中提到,“机场的这支红酒,是她在中国喝到最好的红酒之一”。

学会打交道

早在2001年,就在怡园的员工兴奋地将第一批年份酒灌装生产时,一个沉重的现实也摆在经营者面前。那一年,在尚未准备好销售市场的条件下,怡园红酒连送带卖,总共出手2万瓶。另外,酒庄还要支付农户400万元的葡萄收购费。卢英英说她从来没有后悔过,只是经常检讨这一年的作为:“最后,我们决定砍掉1000亩的葡萄园,减少产量。”在她看来,如果当年为了保住成本,发疯一样地出售散酒和原汁,那么怡园一定不会有今天。酒庄的减产决定惊动了太谷县长,县长连饭都来不及吃便赶到酒庄,对卢英英说:“现在人人都在谈发展,你们竟然还砍葡萄!”

“葡萄园成立初期,怡园曾经拟过一则禁止给地里的葡萄浇水的通知,谁知在消息发放前走漏了风声,一夜间,上千亩的葡萄几乎都被灌溉,最后当农户看到葡萄糖度高的人拿走了更多钱时,整片葡萄园几乎没有一家浇水了。”李衍园说,“和农户沟通,主要是为了了解葡萄的区域划分,在收割前记录每一片土地的可能性。”每年收割时,怡园都会为符合要求的农户颁发特殊奖励,李衍园说:“必须善于和农户沟通,他们种了一辈子直接食用的作物,对于酿酒葡萄来说,很多人反应不过来。”

“你认为酿酒有什么奥妙么?没有!”卢英英坚定地认为,同行间的沟通是必要的,“我们不能躲避挑剔的行家,这些挑剔在我们看来都是珍贵的意见。”她很羡慕澳大利亚酒庄之间的交流,每到周末,便会看到酒庄门口泊着来自各地的皮卡汽车,酿酒师会围着酒桌轻松攀谈,在不经意的话语间,流露出彼此对葡萄酒的热爱,正是这种轻松的氛围,打动了卢英英。“酒庄之间应该了解彼此的特色,相互观察制作的细节,风土是不可控的,只有细节才会定义差别。”卢英英说,“当你了解了一批同行后,才会明白,老百姓真正需要的口味是什么。”

多数喝过怡园葡萄酒的人都会称赞它低廉的价格,即便是顶级的庄主珍藏,也不过400元而已。2009年的订单纷纷而至,几乎与当年产量持平。董事会决定,“即便是酒不够卖,也不要提高价格”。卢英英自认为70~400元的红酒价格很合理,她说:“我们把自己的酒和世界的放在一起,这个价格是对得起消费者的。离谱的高价,会让消费者错过享受优质红酒的机会,这是令人遗憾的。”面对市场,怡园把自己的身段放得很低,“我们不懂市场,但是我们努力尊重市场和消费者”。

“自从2004年后,怡园的葡萄酒销售,以每年20%的幅度稳步增长,2009年已经卖到110多万瓶。”卢英英把2009年以前称做“熬的过程”。2009年,怡园酒庄缴纳税款近1000万元,这个数字让每一个人都看到了希望。孟学农曾经给过怡园酒庄一个忠告:“不要发展得太快。”在卢英英看来,稳步发展的方式有很多,砍葡萄也只是最初的被动选择,“我们在慢慢地学会适度发展,不力求迎合市场”。

如今,怡园早已收回了当初被砍掉的1000亩园地,并试图“缓慢”地开发出一片新的葡萄园。与此同时,怡园的基地人员已经被派遣到大连、河南、西安、宁夏等地考察,他们期待着新的发现,就像怡园葡萄酒背标的那句话,“我们在发现每一个新的优质葡萄酒产区时,都会和消费者分享”。■

(文 / 黑麦) 红酒品牌重生红酒葡萄酒酒庄庄主山西酿酒桃乐丝怡园