孙家栋:航天工程总设计师

作者:吴丽玮 ( 国家最高科技奖获得者孙家栋

)

( 国家最高科技奖获得者孙家栋

)

“孙家栋出差了,颁完奖就走了,连电视转播都没顾上看。”孙家栋的夫人魏素萍告诉本刊记者。1月17日,国家最高科学技术奖颁发后第六天,中国第三颗北斗导航卫星在西昌发射升空,孙家栋任工程总设计师。零点12分,卫星成功发射。天亮后,他就返回西安的测控中心进行测控。

自2000年国家最高科技奖设立以来,共产生18位获奖者,他们的平均年龄是81岁。孙家栋80岁,在这个行列里还算“年轻人”。

1999年9月18日,孙家栋获得“两弹一星”功勋奖章,在受表彰的23位科技专家之中,他同样是“年轻人”。曾任第七机械工业部副部长,并于1979年至1984年任中国运载火箭技术研究院院长的张镰斧这样向本刊记者评价孙家栋:“他放成了中国的第一颗卫星,在孙家栋之前,虽然科学院已经搞了很多年,虽然对卫星研制做了很多基础工作,但在孙家栋担任了中国的第一颗卫星的技术总负责人之后,进度才大大加快了,没有孙家栋的这两下子,可能还要再等几年也不一定啊!”

神舟飞船总设计师戚发轫向本刊记者介绍:“1967年,国家决定组建空间技术研究院,钱学森任院长,专门负责进行中国第一颗人造卫星的研制。这之前,已经有科学院的人在研究,但是真正要让卫星从理论变为现实,这就需要熟悉工程的人。当时钱学森点将,向聂荣臻元帅推荐了孙家栋。”

“当时科学院已经将方案设计出来了,但真正实施,还要走一大段距离。那时还没有‘总设计师’这样的职务,但我一直认为他是技术上的领导。”“资源一号”卫星总设计师陈宜元原本在中国科学院地球物理研究所工作。中国空间技术研究院成立伊始,他从中科院调了过来,他告诉本刊记者:“当时主体是科学院的人,孙家栋带着18个人过来,就是我们称为的‘航天卫星18勇士’。他们实际是帮助科学院搞这些工作。”

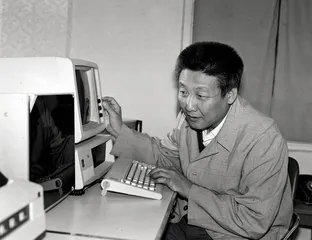

( 孙家栋在分析卫星运行情况(摄于1986年) )

( 孙家栋在分析卫星运行情况(摄于1986年) )

戚发轫便是这“18勇士”之一。“搞卫星是很复杂的,需要各种专业人才。当时孙家栋选了18个人,其中有我一个。”戚发轫对本刊记者说,刚接到命令,他不大愿意来。1957年从北京航空学院飞机系毕业后,戚发轫被分配到中国运载火箭技术研究院,第二年,从苏联留学归来的孙家栋加入,两人成为同事。此前,他们都在从事导弹研究。导弹发射成功后,戚发轫正准备投入“长征一号”运载火箭的工作,他说,“孙家栋也是考虑了一个相配套的人员名单,他肯定觉得这些人是最合适的人选”。

此时,空间科学研究院成立后,分配来第一批大学毕业生。“嫦娥一号”卫星系统总指挥兼总设计师叶培建就是其中之一。他对本刊记者形容当时的卫星研制为“就汤下面”,“我们最开始发展卫星的时候,并没有很好的计划,当时导弹有了一定的基础,就着当时的条件开始发展卫星。从那时起,孙老的担子就很重了”。

在苏美法三国的卫星上天之后,中国决心要做第四个航天大国。“他这个人非常会抓大放小,很多事情都交给我们去做,他敢放手。但万一有失误,他也敢于承担。”戚发轫告诉本刊记者,“当时日本也在搞卫星,和我们争。我们希望能走在前面,因此就不能所有的功能都上去,当时的原则是‘上得去、抓得住、听得清、看得见’。孙家栋有这个魄力,他下决心把一些东西都砍掉,修改了原来非常先进的卫星设计方案”。

“第一颗卫星主要是为了政治宣传,播放《东方红》乐音是当时的第一号任务。本来想用太阳能电池,但是大家还是有点担心,为了赶进度,就用了化学能电池。卫星的功能本来是包括遥测、遥控、跟踪的,为了能够可靠上天,后来取消了遥控,第一颗卫星靠自己旋转。”陈宜元当时负责测控系统的研制,他告诉本刊记者。

孙家栋担任第一颗人造地球卫星的总体设计时,年龄还不到40岁。包括之后的返回式遥感卫星、“东方红二号”通信卫星在内,中国航天史上的“老三星”的设计都出自他的手笔。在通信卫星、气象卫星、资源探测卫星、北斗导航卫星等中国第二代应用卫星航天工程中,孙家栋由卫星总设计师升级为工程总设计师,他的工作从卫星系统的总体设计转变成负责卫星、运载火箭、应用、发射、测试五大系统的整体工程工作。

戚发轫和叶培建担任了孙家栋国家最高科技奖的答辩人。“我们两个人是因为各自熟悉他的不同阶段,能够把事情讲清楚。”叶培建与孙家栋交往最为密切的阶段是新千年的探月工程开始之后。

“过去搞了那么多年航天,载人航天有了一定的突破,2001年我们国家就有这么一个想法——中国到底能不能探月?以孙家栋院士为首的一个班子开始进行论证,我也是班子中的一员,负责飞行器的部分。应该讲,这个过程中,我对他了解更多,他的战略思维体现得比较多。”叶培建告诉本刊记者,“我们当时论证,第一,基于我们的航天能力,中国能搞探月。第二,通过什么途径搞?如果是瞄准非常复杂的系统,跨度会大一些,但是时间比较长。我们就想,能不能用不太长的时间就实现探月?因为这里面有个国际竞争的问题,中国不能落在别的国家后面。”

孙家栋带领设计团队于是进行方案设计,并在2003年通过论证得出结论——三年内一定能够完成探月任务,而且水平不会低!“我们就给中央写了一个报告,中央2004年就批了。果真,三年我们就干出来了,而且比印度人的漂亮。在这当中,孙家栋当时的角色就很关键——怎么把握大方向?你要追求一个很高的水平,但可能就丧失了时机,中国、日本、印度当时都准备发射,我们就可能会错失一个先机。但搞低水平的东西也没啥意思,这就是战略思维。”叶培建说。

孙家栋的战略科学家眼光直接影响了太空研究和工程设计的具体工作。“刚开始探月的时候他就想到要分哪几步,比如‘绕落回’的第二步‘落’,落在哪,我们事先就要看清楚,这就要考虑相机得有多高的分辨率。”叶培建进一步介绍道,“中国人早晚有一天要登月,这不是到那一天了,才开始干的事情。‘嫦娥一号’到‘嫦娥六号’,这六发打完之后就完成了月亮的‘绕落回’的任务,我们已经开始论证在这之后的探火星、载人登月的可行性。这些工作都在孙老爷子的领导之下在做,现在就要开始准备了,比如人才培养问题,宇航员登月需要很长时间,长时间孤独可能产生心理问题。所以现在就开始研究,怎么训练宇航员的心理素质。”

“我们不要最好,我们要最优。”孙家栋担任工程总设计师需要通盘考虑各个系统之间的相互配合。为了卫星信息的准确传递,国外凡是搞过探月的国家,地面天线都在34米以上,但中国当时最大的天线只有12米。如何来解决?第一种,把地面天线做得很大,卫星保持现在的水平;第二种,地面天线保持不变,但卫星上的天线做大,功率提高。这两种方式目前在国内都行不通,地面天线无法在短时间内大幅度提升,在卫星上改进当然更困难。

担任卫星总设计师的叶培建告诉本刊记者:“这时候孙老爷子出来协调,这个协调是充分的技术分析。最后达成一个共识,地面用18米的天线,卫星上再做一个天线。这些都有技术上的突破,地面当时尽了自己最大的努力,我的卫星设计当时也几乎到了理论上的极限值。这需要工程总师来决策,需要对当时的技术非常了解,三年后能够达到一个什么样的水准,这需要一个很准确的判断。”

叶培建在孙家栋的直接领导之下,他说:“我们合作这么多年,没有发生过争吵。但其实我是很有性格的人,跟很多人发生过争执。他知道什么该管什么不该管。他就说,行,去办!他对你有充分的信任。”

“他那么大年纪都要去发射基地。”有一次,一颗即将发射的卫星发动机有故障受伤,“他都70多岁的人了,老头自己就爬进去,躺过来看,看清楚了,回来就讨论。”这件事情让当时陪同的叶培建印象很深刻,经过充分的讨论后,孙家栋认为还是可以发射的,工作人员增加了一些额外的措施,最后发射成功。

“其实,我们最关心的不是发射,而是发射之前。只要没按按钮,我们就要想可能发生的所有问题。要是出了什么差错,我连死的心都有了。国家那么一个重任,搞不好,觉得没法交代。我们的口号是,只能成功,不能失败。这句话本身并不科学,但却是一个理念。”叶培建说。

“嫦娥一号”发射升空时,叶培建说他心里“也没有大喜”。他回忆“嫦娥一号”升空时的场景:“那天打‘嫦娥’的时候,火箭打上去了,火箭一打上去大家就鼓掌啊。后来星、箭分离了,大家又鼓掌,又拥抱。我在那没动,还没有轮到我高兴的时候,当时卫星还没有表现呢。大家热闹了一分钟,都过来围到我身边,看着大屏幕。孙老爷子扶着膝盖站在我旁边看着屏幕,过了一会儿,数据变了,我说左边的太阳翼展开了,大家高兴,过了一会儿右翼展开了,心里一块石头落了地,又过了一会儿,天线展开了。行了,回去吃饭!回去吃完晚饭,就赶紧开会,收拾行李,第二天一早就从西昌飞回北京,在测控中心继续工作。”在叶培建看来,这种平静是“我们航天工作者的本事”。但他不知道,当时孙家栋悄悄地背过身去,哭了。

虽然孙家栋从事了一辈子的航天事业,但他的夫人魏素萍却对他的工作知之甚少。叶培建说:“我们都知道,但他夫人都是通过报道才知道的。”孙家栋在家里养成了习惯,只要一接电话,就开始踢门,弄出点响声来,不让别人听见他的谈话内容。

除了与孙家栋一起工作,叶培建还有一项任务,就是帮孙家栋买内联升的布鞋穿。“我们在实验室做实验,要防静电,那种布鞋是麻底的,每次我们买工作鞋的时候,就顺便帮他多买两双。”“老爷子走在街上就是一个普普通通的老头儿。除了正式活动穿西装,一年到头穿个夹克,喜欢穿布鞋。像买个红薯,买个菜的,谁能看得出来他是国家最高奖获得者?”■

(文 / 吴丽玮) 航天技术卫星孙家孙家栋东方红卫星航空航天戚发轫工程设计师航天