从太行山到涿州:一次完美的长途奔袭

作者:三联生活周刊 ( 太行山深处,为播种做准备的农民

)

( 太行山深处,为播种做准备的农民

)

傅作义翻越太行山的路线考察

阎锡山对奉军的“北伐”目标是攻占奉系占据的北京和天津。此战略达成要考虑的第一件事,就是如何越过太行山天险。

山西地势高出河北平原千余米,有居高临下的优势,但却为太行山遮拦。自古虽有“太行八陉”沟通晋冀豫三省,其中四陉在山西河北之间,但笔者开车考察了所有这4条通道,发现其地势地形、交通便利程度其实相差悬殊。

连接山西、河北的4条主要通道(太行八陉其中四陉),从北到南分别是:位于北京八达岭,古代出燕入晋北及内蒙塞外的军都陉(关);位于河北易县以西紫荆岭,沟通河北中部到大同、灵丘的紫荆陉(关);位于河北涞源之北、蔚县之南的飞狐陉;位于河北井陉县,沟通山西、河北和河南的井陉。除此之外,笔者更驱车走过数条翻越太行山、沟通山西河北的山路,多数地形过于险峻,交通困难,不但后继补养难以为继,还容易被切断后路,完全不利于大军团行动。

驱车西出石家庄到太原,十余公里后便进入井陉。从石家庄到太原的高速路经过这里后,越娘子关天险就直达太原。这条路最险要处其实就在娘子关,但除此之外,多数道路虽然翻山越岭,但沿途山谷宽阔,坡度相对平缓,沿途城镇密布,路上货车及运煤车辆首尾相连,无休无止。从山西到河北、河南,出井陉历来最近,路况也最好。1927年9月,奉军前线正好就在河南和河北交界的保定以南,于是阎锡山计划以4个军主力从这里兵出太行,在石家庄直接切断京汉铁路,断奉军后路,然后以铁路之便北进北京。

( 初夏的太行山涞源空中草原

)

( 初夏的太行山涞源空中草原

)

北面一条路则稍有不同,从晋北大同、天镇可以沿着京绥铁路(今北京到呼和浩特市)从八达岭进京。这条路位于太行山最北,同样翻山越岭,但河谷更为开阔,多数道路坡度也更平直。直到抵达京北八达岭一带,才到达山势最狭促、地形最险要的军都陉(即八达岭一带关沟)。这条路虽然也是北京和晋北之间的大路,但沿途大城镇相对较少,补给能力也稍差,阎锡山当年在这里动用了2个军的兵力,与南方4个军形成两翼包抄之势。

阎锡山设计两翼攻势虽然气势庞大,但这两翼从北路张家口到南路保定足有300多公里,中间横亘着北京西部的燕山,实在过于遥远,难以策应沟通。于是为弥补战区隔阂,阎锡山第三步派傅作义一个师从正中穿越太行山脉,长途奔袭北京城南60公里的涿州城,以策应两翼,并切断南线奉军退路。按阎锡山的战略部署,傅作义部的进军路线是从蔚县东北的桃花堡转入太行山,目标为北京南部的良乡或涿州。

( 1928年,涿州前线的万福麟,时任第八军军长 )

阎锡山当年的命令中并没有更为明确的路线指示。从桃花堡到良乡或涿州,直线距离虽然不过150公里左右,却是太行山最险峻处。其间山谷密布,但通道却相对寥寥,且地形迥异。为此笔者特地驾车亲自考察,分析行军线路之优劣。

从蔚县过太行山到北京主要有两条几乎平行的山谷。北面一条从北京西的门头沟、妙峰山到燕翅镇,然后折向西北。这条路今天是109国道,一出门头沟,国道上的汽车顿时变得稀少。109国道北京段经过翻修,路况极好。由于公路多数在山岭和谷底上下盘旋,道路狭窄,又多蜿蜒迂回,且过于接近军都陉的大路,所以除了沿途村镇的少数车辆,几乎见不到从山西来的车辆。而且这条道路并无太多岔口,进军路线机械。当年傅作义部如果从这里出兵,最终只能抵达北京西郊,根本无法绕过北京前往良乡和涿州。不但无法形成切断北京和保定的奉军退路,反而会自陷北京坚城之下。

( 王以哲 )

( 王以哲 )

第二条路在109国道以南几十公里,大致路线是从桃花堡进山,西南向到河东镇和九龙镇,然后从九龙镇直奔东,经108国道抵达房山良乡。开车走了108国道北京这一段,相比会感到109国道路况好得多,因为108国道北京山区这一段山势更加险陡,相对垂直地形更加明显,盘山路也更多更急。尤其某些路段为降低坡度,今天选择了山脚的河滩边。频繁的滑坡和沿途施工翻修,简直是行车者的噩梦。

大军长途奔袭,达成的关键就是隐蔽和迅速。本来傅作义如果走这第二条路,行军距离算是最近,也只有这条路能直接抵达房山,符合阎锡山的战略。但以上两条山谷一路行来,沿途多有集镇,人烟也相对稠密,虽然便于补给,也意味着难于隐蔽行军的消息。1927年9月20日当阎锡山下达动员令时,傅作义第4师各部还分别驻防在忻州、临汾、大同和原平等城镇。傅军9月23日开始出发,10月3日才集结于察哈尔省(今河北省)蔚县。如此漫长的集结时间,想不被对手发现动向几乎全无可能。如果傅作义部当时选择从桃花堡进太行山,他唯一的选择就是走第二条路。这也意味着一旦奉军获悉傅作义出兵的第一步,就知道他最后的线路和目的地。孤军深入深山大谷,历史上早崤关和马陵道的教训,保定军校毕业的高材生傅作义怎么会不知道这个道理。

( 阎锡山 )

于是,傅作义根本就没去桃花堡,出蔚县后,他率军直接向东,从九宫口进了太行山。

自古入九宫口,意味着目的地是南下太行山中部的涞源盆地。因为从九宫口到涞源同样只有一条南北走向的山谷,初40里古称“飞狐道”,也就是“太行八陉”中的飞狐陉。古人因其山势险峻,谷底狭窄,某些地方两山仅一线,只有飞狐能过而命名。从笔者驾车考察来看,从这条路越太行到涿州,虽然路线相对较远,却有很多有利因素。

( 袁庆曾 )

( 袁庆曾 )

飞狐陉之险在入口处以南的20公里,主要是山岭、河谷相对海拔明显,导致山路在这一段垂直起伏太大。在河谷分水岭北侧虽然道路路况相对较好,但河谷非常狭窄,最宽阔处也只有50米左右,两边几乎是垂直竖立的山崖高达百米以上。一小时内,汽车就从谷底的河滩跃升到暴风烈烈的山顶,过去老路的艰险就更不用说。太行最雄壮的关隘,这里可算其中之一。令人惊讶的是,今天从易县到张家口的高速公路建设还是选择了飞狐陉。从易县、紫荆关、涞源沿途经过之处,要么高架,要么穿山凿洞,工程极为庞大,令人震惊。究其原因,可能因飞狐陉一段是大同到涞源最便捷也是唯一的通道。而涞源盆地位于太行山腹地,是太行山腹地通往山西、河北、河南各处的要道,所以才如此不惜成本。

一旦傅作义选择走飞狐陉抵达涞源,则从涞源向东,北路可以经紫荆关取易县,南路可以经倒马关攻保定。两条路都只有百余公里,道路主要是和缓谷底和丘陵地带,沿途也多有城镇,不但便于补给,攻取路线多变,即便是作战失利,也尽可以从容退守涞源,依托紫荆关和倒马关天险,居高临下进行固守。

( 张学良 )

( 张学良 )

然而傅作义部一进入九宫口,却并未沿飞狐道南下,而是入山即开始翻越九宫口村西的马头山折向东。

九宫口村海拔约1140米,马头山海拔1350米左右,继续向东,还需翻越海拔超过1600米的马驼山。虽然山脉相对落差不过数百米,但沿途山峰平底陡立,高耸如墙,今日翻山尚且让人望而生畏,何况当年傅作义一个师加一个炮兵团行军?更加上山中缺水,大部队翻越非常不易。但傅作义部还是终于翻越马头山,得以进入到与飞狐道大致平行、偏东南向的一条河谷,抵达拒马河上游小镇——大河南。

( 1930年,中原大战时的傅作义 )

傅作义行军至此,才显示其兵入九宫口的真正意图。

本来从蔚县抵达大河南镇,应该从九宫口东北的松枝口进山。九宫口和松枝口虽然仅相隔数公里,入口后方向却南辕北辙。九宫口向南到涞源,松枝口向东南到京西拒马河流域。这大河南以下的拒马河河谷,分布着今日著名的旅游景点十渡和野山坡风景区,今天已经是道路通竣、京原铁路穿山而过的地方,但其实直到近几十年京原铁路通车之前,京西拒马河下游河谷还一直是条死路。

( 涿州辽塔下生活的老城居民

)

( 涿州辽塔下生活的老城居民

)

在野三坡的紫石口村,村民们告诉笔者,火车通车也就是20多年的事儿,那之前的事情就不知道了。今天野三坡一带属于河北涞水县,但新中国成立前则属于涿州。《涿州志》第八篇“三坡支序”载:“三坡隶属涿由来久矣,无可稽查。”民国时期,这里虽然属于涿县,但“初涿县政令却不实行于三坡”。一个“野”字,道尽了拒马河谷地形的蔽塞。傅作义兵行此地的10年之后,聂荣臻率领的115师在晋察冀一带建立根据地,还曾专门提到野山坡一带的封闭和荒芜。

“像房山和涞水、涿鹿交界地区的‘野三坡’,那一溜儿几十个村子,一直过着与世隔绝、自给自足的生活。他们长时间打着‘反清复明’的旗号,到民国十八年(1929)才知道清朝已经灭亡了。”村民们说,燕王扫北都没来过这里。1927年当傅作义的部队路过拒马河一带时,刚刚入关不久的奉系军阀对拒马河这一带山谷可以说一无所知,也毫无戒备。

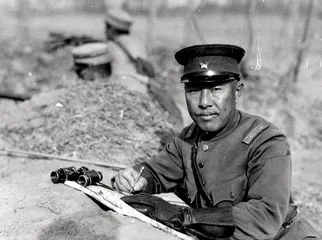

( 1927年底,涿州城外战壕中的奉军军官

)

( 1927年底,涿州城外战壕中的奉军军官

)

傅作义的长途奔袭,以从九宫口入山迷惑敌军判断开始,选择从未有军旅走过的拒马河谷隐秘出兵。6天的行军中,由于缺乏村落补给饮水食物,晋军士兵每天只能吃上一顿饭。但果然如他所料,当晋军前锋抵达拒马河出山口、位于河北平原西缘的张坊镇时,涿州城池在40公里外遥遥可望,眼前果然没有奉军一兵一卒。

晋奉两军的入城路线

( 这座辽代古塔曾被傅作义守城部队当做瞭望塔 )

( 这座辽代古塔曾被傅作义守城部队当做瞭望塔 )

涿州大致位于北京和保定的中间,从这里开车到北京和保定都只需要数十分钟。奉军当时虽然在河南临颍新败于蒋介石的北伐军,但仍控制着保定以南战线,涿州算是奉军的后方。傅作义部突然抵达涿州附近,还只算是成功完成了突袭的第一步。只有最终夺取涿州城池,才能将北京和保定的奉军切成两段,完成整个突袭战略,否则从北京和保定的奉军南北席卷而来,快则不过一天时间。

首先到达张坊的是傅作义前锋先遣支队袁庆曾率领的第4师36团,该团编制有3个营的兵力。袁庆曾老家在涿州城南、保定以东的河间县。今天涿州、保定一带,河间驴肉火烧都算是名产,盖因河北平原交通便利所至。保定军校毕业的袁庆曾对于涿州地理应该非常熟悉。

由于太行山山谷狭长迂回,傅作义部前锋出山时,后继部队与前锋还有数天的行军距离。初抵张坊,袁庆曾的先遣团尚有一个营未能出山,先期抵达的两个营经过6天饥饿的山区行军,早已疲惫不堪,累得纷纷倒地而卧。袁庆曾应该深知张坊一带已经是平原地形,如果等待全师抵达,势必还有数天时间,此时一旦被奉军发觉,这万把人如一字长蛇阵绵延山谷和平原的部队,将被奉军轻易切断消灭。于是他不等另一个营的部队到达,用马鞭抽醒卧睡的士兵,强行军到距涿州城西只有4公里的东里池村。

今日东里池村就在涿州老城正西数里处,站在这里的平原上,四顾无险,根本无法构筑工事。残存的涿州西城墙就在村东几公里处,这里一马平川,非常适合骑兵、炮兵占优的奉军作战。此时如果城上有奉军居高临下,傅作义的部队只能说是来自投罗网了。

但由于阎锡山两路主攻造成奉军前线吃紧,奉军驻守涿州的张作相部刚被调往保定前线。当晋军抵达东里池村时,前来换防的奉军部队刚刚抵达涿州火车站。

1899年1月卢保铁路(后改名京汉铁路)完成铺轨和通车后,铁路从涿州城东,大致呈东北—西南向经过。如今从涿州出口下京珠高速向西,就已经置身涿州城内。因为新城早已从老城东扩达数公里,京广铁路变成从涿州城中穿城而过。开车西行约4~5公里,穿过铁路下的一个涵洞,才接近涿州老城。

被乾隆题为“日边冲要无双地,天下繁难第一州”的涿州老城,如今城墙及城中主要建筑被拆除了数十年之久,本地人多数也记不得涿州老城的范围了。笔者问了几个路人,唯有几个老人也只知道今天的范阳西路大概是涿州南城墙的位置。几经打听,终于在南关大街附近药王庙内找到了老涿州城的城廓示意图。笔者拿着这张地图覆盖卫星地图再驱车前往寻找,终于在涿州的新建筑群中,精确标定了已经基本消失的涿州老城和城墙轮廓。

药王庙内展厅的工作人员说,当时涿州城共有4个门,古城的特别之处在于城垣形状。《史记》记载,黄帝车裂蚩尤,将其部分尸骨弃于涿地,具体地点据说在古城西门外。于是为避蚩尤之虐,涿州西侧城墙从中部的西门开始往南数百米向内凹进,整个城墙略呈南北城墙短、东西城墙长的矩形,但城东北角则不同寻常地向内凹进很大一块正方形面积。由于其形状,涿州古城也被称为“卧牛城”。

对比多种地图加以考察,涿州的南城墙,西从范阳大街和107国道交会处开始,向东一直延伸到体育场街路口。这个路口即是涿州城墙东南角,其上本建有魁星楼。东城墙这里沿着体育场街向正北延伸,过了今日东西走向的永安街百米后,开始向偏西北延伸约200米左右。此后东城墙经过今天涿州东城根街一直延伸向北。

涿州西城墙则从范阳西路西口沿着今天107国道东侧向北,一直到华阳公园开始折向东,这一段城墙拐角保留完整。越过鼓楼大街北口后,北城墙继续向东延伸约250米左右。最难以查清的还是让人迷惑的东北城墙,今天任何基础遗迹都荡然无存。但涿州老城东北角正好有一个很大的矩形住宅小区,经过实地考察并对比卫星地图,发现这个小区的南缘,正是涿州古城东北角城墙之一的大致位置。

在这个小区西墙以西,史载长达9公里的涿州古城城墙,今天只保存3段,长仅1公里左右,其中最完整的一段就在华阳公园边西北角,包括约100多米的北城墙和与之相连的600多米西城墙。

涿州东门并非在东城墙正中,而是位于东城墙偏北1/3处。而涿州古城南门的精确定位,就在今天鼓楼大街和范阳路的交叉口。南门距离涿县站直线距离不过1公里,距离火车站最近。1927年10月11日上午,从北京旃檀寺驻地前来涿州接防的奉军第三军团卫队旅在少将旅长王以哲的率领下,刚好在涿县站下车,从南门陆续进入涿州城。袁庆曾部从东里池村出发前往涿州城时,奉军已经比晋军早一个多小时进入涿州城,而两军对彼此的存在还几乎一无所知。

源自太行山涞源盆地的拒马河出山后,经涿州西门外流过城西北角,在北门外折向东。西门外的河上无桥。但出涿州城北通济门不过3里,就是明代万历二年(1574)开建、清乾隆二十五年(1760)复建的永济桥。此桥过去是北京经涿州到保定的必经之地,当时袁庆曾兵分两路,以两个连兵力突袭涿州城东南的火车站,主力则奔袭涿州。

在无险可守的平原,谁先登上涿州城墙,谁就将赢得这场遭遇战的胜利,并最终决定孤军深入晋军的生死。说来奉军已经比晋军早了一个多小时进城,但刚从北京来的奉军可能根本没想到涿州会出现晋军。今天从鼓楼大街南口到北口走一趟,这就是过去涿州南门到北门的位置,不过1.5公里左右的距离,快走10分钟就到了。但奉军进城一个小时后竟还没有到达北门城楼,加上当天中午涿州商会会长朱德恒正准备设宴为奉军将领洗尘,王以哲入城后,估计直奔商会而去了。

结果,临近中午,袁庆曾部终于抢入还没设防的北城门,唯有稍加停顿,继续沿着鼓楼大街向南。如今被拆毁了的北大街鼓楼,唯有刻着“通惠楼”这三个字的石牌匾还保留在药王庙内,它当年眼见着晋军从鼓楼下一直走到南门内的南大街,和拖拖拉拉的奉军迎面相遇。

抢占涿州战斗的地理价值

当天进驻涿州的王以哲部士兵佩戴有黄色臂章,而傅作义部第4师的士兵所戴臂章,则是单日黄、双日红。南来的奉军还以为迎面是同部,晋军则在两军刚要碰面时突然开火,奉军立即倒下一大片。几乎在同时,袁庆曾两个连在涿州火车站突袭了正在下车的奉军。奉军本来人多势众,但突然中因不知虚实迅速撤离,使晋军得以占领车站,掀翻铁轨,破坏了平汉铁路。但很快,奉军发现对手不是大部队,于是将晋军赶出车站。但此时,涿州城的南城门已被晋军所得。

民国时代涿州商会的位置,位于连接古城南北的鼓楼大街西侧,大致是整个鼓楼大街南1/3处。晋奉两军突然交火时,商会内的奉军旅长王以哲其实已经身陷晋军后方。涿州城虽然不大,建筑和城市布局却类似北京,道路南北东西走向如棋盘状,多丁字路口,显然是为巷战和防御而设计。除了几条大街,城内多胡同,道路密集而狭窄,居民房屋多为院落。晋军先入城毕竟只有两个营,兵分两处后,不要说没法占领全城,就是马上走遍大街小巷都没有可能。这让商会内的王以哲得以在混乱中安全转移到商会以东百余米左右的天主教堂。天黑后,聚集在天主教堂附近的奉军开始在他指挥下突袭南门,发动第一次反击。在打死了晋军一名守门的排长和城上两名巡逻的连长后,南关外的奉军立刻冲入城内,重新占领南门楼。

堡垒最薄弱处在内部,这应该是所有学过兵法的人都知道的。奉军既然在涿州城内还据有阵地,在重新占领南城门后,应该以优势兵力注入城内,发动水银泻地般的进攻。两个营的晋军又如何守得住偌大一个涿州城?一旦涿州城池为奉军所占,傅作义部主力即使赶到,也很难短时间内攻克。孤军疲师深入敌军后方大平原上的坚城之下,攻不能克,退则难以摆脱奉军骑兵的追击,失败难以避免。

但当时王以哲显然缺乏巷战经验,反而开始用麻袋在南大街构筑工事等待天明。天亮后,奉军的进攻竟直接放弃了已经获得的地利之便:没有从城内发起总攻,反而从城外炮击北门,并从东南和西南两处城外攀爬城墙,试图与南门内的奉军里外夹攻晋军。

晋军先遣队队长袁庆曾却意识到,晋军唯一的生机,就是迅速占领整个涿州城池,以待援军,而占领涿州城的关键,就是消灭南门内的奉军。袁庆曾于是孤注一掷,组织了百余人的突击队,身着便衣,携带武器,通过房屋屋顶潜行到南大街奉军工事两侧,突然间居高临下开火。面对地面和空中的突然立体夹击,奉军再次措手不及,死伤过半后竟撤出南门。10月12日,整个涿州城终于不可思议地为晋军所占据。

即便在此时,奉军依旧有扳回的最后机会。很简单,涿州城墙长达9公里,袁庆曾两个营不到千人部队即便全部上城驻守,平均10米左右都摊不上一个人。兵力捉襟见肘,谈何防御,此时只要奉军集中兵力于一点,发动猛攻,何尝没有机会!但王以哲在无所作为中竟然给了晋军整整一个白天的喘息之机,反倒是袁庆曾初占古城还余勇可贾,继续派遣骑兵冲出北门,突袭位于涿州城东北平汉线上的永乐火车站。

袁庆曾此举显示的不仅是勇气,更多的则是他对整个涿州战场的全局判断。袁庆曾不知道晋军主力何时到达,却深知奉军拥有铁路的便利,援兵到来在朝夕之间,切断铁路交通,一则延缓敌军增援的时间,二则掩护主力尽早安全抵达。就在当天,晋军后继部队组成的先遣支援队,在第4师第4旅旅长白濡青的率领下,从张坊经过涿州西北15公里的观仙营,击退了奉军骑兵的骚扰,向涿州城北的永济桥发动进攻。城北门外与晋军对峙的奉军受到里外夹击,迅速溃退。

如果王以哲能够读懂战场,早该判断出晋军深入涿州,绝不可能只有如此小规模的部队,定有大军在后,首要应该占领坚城以待援军,里外包围。如敌军首先占领城池,则应该全力攻城,并阻击敌军主力入城,等待援军前来,将敌军消灭于涿州之外的平原地带。然而奉军攻城不决,判断不明,竟再次让傅作义的主力部队全部轻松入城。而城内晋军再次出击,最终摧毁了平汉铁路上的永乐铁路桥,延缓了奉军主力来援的时间。

此时已经是10月14日凌晨,随着天色放亮,涿州城内外,奉晋两军的实力对比正如黑夜与白昼之交替,瞬间为之变色。3天前还是奉军大后方的涿州城,此时已成为卡在奉军北京和保定之间的钉子,最终改变了奉、阎、冯三军战场的最终战局。■

十月围城:涿州城池攻防得失

傅作义虽然孤军突袭涿州得手,但这方圆9公里的城垣依旧孤悬奉军后方。以奉军压倒性的兵力和火力优势,被攻克本不应有多少悬念,然而在傅作义的精心构建下,这座明清时代构筑的砖石城墙,防御能力竟被发挥到极致,成为民国战场的经典攻防战例。

涿州城墙和城防特点

傅作义进涿州后第一件事就是绕城墙巡视涿州地形。他将涿州守城分为两个战线,卫戍由旅长白濡青任司令,负责警卫和勤务;城防由团长袁庆曾任司令,负责守城作战。涿州城可不是一个单纯的军事堡垒,而是个有上万居民的城市。傅作义深知,孤军守城如果没有城内百姓的支持,将难以长久。他当即布告涿州百姓:“凡我民众,各安生业,勿相惊疑。公平交易,勿抬市价。倘官兵或有不法行为,准予来部控告,定行尽法惩治,绝不姑宽。其各凛遵。”与此同时,立即开始依托城墙构筑工事。

涿州古城今天已经基本消失,为了解傅作义如何依托城墙构建工事,笔者详细考察了涿州城地理以还原其原貌。清《日下旧闻考》记载:“涿州城,明景泰初知州事黄衡始(秋瓦)以砖石,垣高四十尺,基以广倍之。方各有门,门有楼……女墙一千八百三十,隍深十尺,广倍之。”按这段记载,涿州城约高14米左右,城墙基部的厚度则数倍之。城上有门楼。城墙上建成伊始,曾有女墙1830个,可以作为步兵防御依托。城外有无水的护城壕沟,深3米左右,宽度则数倍之。

历史上涿州古城长9公里,今天只有西北部的部分北城墙和西城墙尚存土城遗迹。进入涿州华阳公园,笔者从北城墙外侧沿着行人踏出的道路,在湿滑的积雪中爬上城墙,赫然发现涿州北城墙仅存的100余米土城,其顶部宽度只有1~2米,在积雪中几乎难以安全站立在城上,城墙内侧面则干净陡立,可见上城的小路是因为城墙外侧夯土崩塌所至。西城墙则保持有两段,其中最明显的一段是紧邻107国道的西城墙北段,至今长达600余米。顶部平整宽阔,宽度大约8~12米不等。虽然积雪,但平坦无碍,城墙内侧还保留着完整的马面。

虽然涿州四门和遗存城墙的包砖都已荡然无存,但从这一段看,当年城墙之坚固、构筑的用心显而易见。马面是城防构筑的一项发明,目的是强化侧向火力。今天残存的涿州西城墙外侧看不到明显的马面痕迹,或许应该为炮火和城建所毁。傅作义调查城墙时曾特别对守军强调,构建工事时一定要在城墙上构筑土堆,土堆后设立侧向机枪工事,用于侧击登城的敌军,形成防守的交叉火力。可见当年涿州城墙外墙或也有马面突出,由于城池坚固,涿州在明朝末年都未被李自成大军攻破。

晋军初入城内即积极构筑工事时,整整一天奉军无所作为,让晋军城防得以初成。直到10月14日凌晨王以哲才调动炮兵,开始了对涿州的第一次大规模攻城。但此时城内外,晋奉军力已经从袁庆曾夺城时的两个营对一个旅,变为一个师对一个旅。不但晋强奉弱,晋军居高临下,王以哲还选错了进攻的位置和时间:他选择了在夜晚从东北角登城进攻。

涿州文史馆的工作人员对笔者说,涿州城之所以称为“卧牛城”,正因为城东北角与其他三角迥异。城墙呈一个内凹的直角,好像把原本的城墙切下一个矩形。根据笔者实地考察,这意味着东北角城墙形成一个内凹的90度直角,其中南北走向的一段城墙长200余米,东西走向的城墙长400余米。以当时步枪和机枪最少400米的射程,只要奉军进入到涿州东城墙和北城墙在东北角的延长线内,就将陷入城上晋军的交叉火力之中。

果然,当晚王以哲卫队旅第3团团长韩麟征部爬墙强攻时,突然间,开阔地上和云梯上暴露的奉军,即陷入呈90度夹角的左右城墙上晋军的交叉火力。此时兵力占优的晋军突然出东门出击,包抄攻城部队的后路,奉军当即败退,一直撤到城东北的清凉寺,方才依靠寺庙院落和所在的小高地稳住部队。在一路的考察中,笔者最终没有找到这座直到30多年前依然尚存的寺庙地基。不过当时王以哲随即意识到,他完全无力以一旅之力对涿州发动攻势了。

涿州城下的攻防较量

或许是袁庆曾对永乐铁路桥的破坏,张学良主力援军直到10月15日才赶到涿州。计有奉军15师黄师岳部、第23师安锡嘏部、炮兵第6旅乔芳部,以及工兵司令柏桂林部,共3万余人。加上王以哲部等,涿州城下,奉军重新对傅作义部形成数倍的压倒优势。奉军主力在抵达的第一天竟然就发动了首次总攻,目标则选在了涿州北城墙靠近华阳公园(古华阳台)的最北一段。

这里正是笔者登上涿州北城墙的位置,这段城墙远离铁路,北距拒马河不过一两公里,并不适于大部队展开。涿州城池呈现南北窄、东西长的矩形,东西段城墙中部都有凹进。一般而言,城墙的转角处是其薄弱点,原因是攻城方便于展开兵力形成两面夹击。涿州东北城墙凹入却是个例外,其余3个城角,西北角城墙紧紧背靠拒马河,离铁路也最远,同样不适合进攻。剩下的东南、西南两角中,东南角地形开阔,紧邻铁路,最便于攻击部队展开和补给。

袁庆曾判断,奉军在城北的进攻不过是烟雾。果然,一阵佯攻后,奉军主攻东南,同时以上百门大炮四面攻城。

张学良曾说,当年奉军战斗力强,最厉害其实在于炮兵。东北军的优势是炮兵多,并拥有自己的兵工厂。“国内多数炮兵都是买外国的炮,一个炮顶多带500发炮弹,唯有东北军的大炮是我们自己造。”曹汝霖曾经回忆此前他受到张作霖邀请,在杨宇霆陪同下观察奉天兵工厂的情形。杨宇霆对他说,该兵工厂比日本兵工厂还大一倍,机器都是德国造,比日本厂还新,产量完全够用。张学良则回忆,奉军此前在南口与冯玉祥军作战,“我们有2个团72门野炮,差不多最少也打了五六万发炮弹”。

奉军的炮火在涿州城墙上留下的痕迹,今天还清晰可见。涿州北城墙残迹上还有大小多处缺口,大的宽约2米、高约4米左右。然而攻城不同于野战,如果守方部队意志坚强,训练有素,又有城墙依托,轻易不会在炮火下溃败。攻方如果不能逾越城墙攻入城内,空有炮火激烈,也只是壮观而已。真正有效的攻城炮火应该集中于城垣最薄弱处,只有打开城墙缺口,再以步兵突击进入,才是夺城的不二法门。傅作义进入涿州之前9个月,曾率军在大同以北的天镇城与宋哲元部经历了一次守城攻防较量。每当城墙被轰开缺口,傅作义即命部下用木料交相插入缺口,再填入泥土。最终傅作义以1个团的兵力抵抗了宋哲元3个月的围攻。

今天涿州北城墙内缺口下的居民,用木条编织成板卡在缺口两侧,中间填埋泥土抵御北风,这或许正是延续当年傅作义军守城的经验。傅作义于是在涿州重演天镇故伎:每20米于城墙堆一土堆,以便临时安置机关枪侧向射击,同时在城内挖掘地窖,防御炮火。涿州城墙之坚固可以说远胜天镇小城,傅作义这种守城的方式也非常有效。奉军炮兵虽然激烈,但未能集中使用,最终未能轰塌城墙。涿州还是屹立不动。

10月16日奉军发动第二次总攻,这次奉军开始尝试爆破攻城。

如果没有大口径火炮轰塌城墙,攻克坚城的唯一有效方式就是城下爆破,奉军工兵司令柏桂林还是选择利于攻城的东南角。为此,奉军向城根铺设了轻便铁路,用铁斗车反扣作为装甲掩护,冒着炮火运送大量炸药到城根。准备一旦爆破成功,就发动冲锋。

从今日残存涿州城墙遗迹看,其顶部宽达8~12米,当年则应当更宽。城根比墙顶宽约一倍,是城墙最坚固的地方,况且当年城墙内外还有城砖包裹。奉军试图在墙根堆放炸药爆破,可以说完全没有攻城爆破的经验。原因是炸药堆在墙根,城墙和地面形成的宽大夹角释放了爆炸后绝大多数冲击波,削弱了爆炸威力。果然,炸药引爆后仅炸塌了城墙外侧一段,由于城墙没有打开缺口,奉军步兵根本无法登城。此时准备冲锋的奉军士兵聚集在原地不知所措,遭遇城内晋军炮兵的准确轰击,死伤惨重。

奉军很快发现了对方炮火准确的原因。

今天的涿州城早已经向东越过铁路,宽达5~6公里,即便古城保留完整,也会淹没在楼群中。但如果你回到1927年的涿州,站在高大的城墙上,将发现14米高的城墙足以让人俯视附近整个平原。笔者站在涿州西城墙上,城内最显眼的建筑则是城内北侧两座中空的辽代古塔。涿州老城区内至今没有什么高大建筑,两座古塔平地兀立,似乎高出城内平房十余倍。史料记载说,站在这两座古塔上,晴天能和定州另一座100多米的高塔遥遥相望。笔者多方打听,终于走到被围在巷院中的古塔下方时,才发现这可能并不夸张。原来两座辽塔塔基光周长就有几十米,基座高达2米左右,塔高约四五十米,是极高极坚固的砖石建筑。当年傅作义部就将炮兵观测所设在古塔之上,涿州周边整个战场尽被晋军掌握。守城者不但能迅速观测奉军动向,及时调动兵力,更能精确引导炮兵射击。

奉军很快在城西西河村设置两门加农炮对宝塔进行轰击。不知道是东北军射击技术不够精湛,还是宝塔实在太大,第一发炮弹击中南塔,将塔尖轰掉半边,第二发再次击中,却没有爆炸。本地人说,这发炮弹在数十年后的整修中被发现卡在塔中。第三发炮弹则突然炸膛,奉军虽然有先进装备,却非常迷信,认为轰击佛塔受到天谴,于是不敢再射击。如此让两座辽塔得以保存至今,傅作义的部队也继续享有涿州城内外的监视权。

奉军无奈之下,终于开始改进爆破方式,尝试坑道爆破。

将炸药埋在城墙下,以土石为能量传递媒介,远比安置在城墙侧面以空气为能量传播媒介效率高得多。奉军工兵司令柏桂林从门头沟煤矿调集数百名矿工来涿州进行坑道作业,他们在城东北到城西南选择了9个点,从城外数百名的房屋树丛后同时隐秘开挖。傅作义在天镇守城已经经历过宋哲元部的坑道攻势,从俘虏的奉军士兵那里也证实了对手在挖掘坑道。他的对策也是几千年来中国人守城的老方子:一方面在城内墙挖掘壕沟应对,并每隔一段距离设置水缸听音,同时将壕沟延伸出城墙外。

10月26日黎明已经是深秋,涿州城外旷野昼夜温差已经较大。城上的晋军士兵发现城外西南方向的地面有几缕白气上升,奉军所挖的坑道通气孔随之暴露。晋军于是突袭出城,用炸药摧毁了坑道,炸死坑道内的奉军。9条坑道,先后被晋军发现8条,坑道人员多数都被晋军用机枪和炸药杀死。今天涿州西城墙上,还残留有几个巨大的坑洞,不知道是炮轰的结果,还是两军挖掘的坑道坍塌外露。最终仅有两吨炸药被运送到未被发现的西南城墙坑道中。

奉军的另一个错误则是过于自信,甚至有些儿戏。涿州距离北京不远,这场战斗吸引了不少北京来的媒体,奉军竟然在总攻前召集记者现场观阵。这些端着相机等待着爆破和冲锋的记者让晋军猜出奉军主攻方向。10月27日拂晓,奉军总司令柏桂林亲自引发炸药,一阵巨大的爆炸声后,城西南城墙果然被炸开一个缺口,但飞落的砖石土方竟又把城墙堵上一半。

此后解放战争的爆破经验显示,涿州这样的坚固城墙,如果不在下面埋设十几吨黄色炸药同时引爆,根本无法一次性炸开足够的缺口。奉军9个坑道齐挖,兵力和炸药都大大分散。另外,奉军对城内的情况看来也一无所知,因为被勉强炸开的这一段西南角城墙内附近,有涿州唯一一座土山冯家山。这个土山也正好有助于晋军作为依托以阻击奉军的进攻。结果,晋军死战不退,城上一个连又两个排全部战死,奉军还是未能攻入城内,徒然在城下留下遍野的尸体。

城垣和新型兵器的对抗试验场。

3次总攻失败,奉军被牵制的兵力日益增加。10月27日,张作霖下了第4次总攻击命令,限于3天内攻下。至此,奉军开始动用几乎所有的先进装备,涿州变成民国初年新型兵器的攻防演练场。

从第一次总攻时奉军的飞机就飞临涿州助战,当时奉军拥有中国最早的正规空军部队。直奉战争中,奉军曾因为直军飞机飞临阵地上空,导致军心崩溃。张作霖马上学以致用,很快利用东北的资源,建立起当时中国最完整的空军部队。

今天北京的南苑机场,就曾是奉军的空军基地,奉军空军出动非常便利。然而此时的飞机还是双翼机,飞机载弹能力有限。在野战中对于没见过轰炸的敌军颇有威慑作用,但一旦轰炸坚固的城防,其炸弹威力和精度都力不从心。

奉军动用的另一种新型武器则是当时还极其少见的坦克。和飞机一样,此时的坦克还处于发展初期。张作霖从法国购买的雷诺式坦克是“一战”初期的产品,速度慢,装甲薄,仅仅装备机枪。直到“二战”时,德国人才根据坦克不利于攻坚、擅长机动作战的特点,发明出“闪电战”战术。万福麟本人出身草莽,并非军校毕业,对这种新武器的作战方式和特点知之不多。他调集区区6辆坦克参加攻城,这坦克的薄铁皮子,哪里能和涿州10余米的城墙抗衡?在第一次出动后即被晋军击毁两辆,第二次出动则又损失一辆。坦克攻势不但很快叫停,反而打击了奉军士气。

受到张作霖呵斥后,万福麟情急之下开始使用当时奉军独有的先进武器:化学炮弹。

化学武器是“一战”后期欧洲战场上被大量使用的武器,曾造成双方数十万人的惨烈死伤。奉军的化学炮弹其实是最早期灌有氯气的炮弹,由德国人在“一战”时发明,因使用不便,威力小,且很不安全,很快被废弃。“一战”化学武器之所以造成巨大伤亡,一方面是双方武器升级迅速,二则是野外防护能力薄弱。奉军此前零星的氯气炮弹试射早已让晋军发觉,傅作义迅速根据其特点,命令士兵提早挖掘壕沟,准备好浸透碱水的棉花隐蔽在城墙和城内高处。氯气由于密度大,射入城内后很快沉入城内壕沟和低地,未能对高处的人员产生太大伤害。500发化学炮弹耗尽,奉军再次一筹莫展。

当所有武力进攻被宣告无效,张作霖被迫下令:“不用打啦,把涿州四周挖上壕沟,架上铁丝网,傅作义不投降,就把他们饿死在城里!”

城市作战,居民是一把双刃剑,一方面居民可以帮助整修工事,维护后勤,并救治伤员,但另一方面,居民也会消耗粮食和饮水。涿州一带本是北方著名的囤粮区,城内当时存粮很多,还有不少酿酒作坊。城内甚至有个小型兵工厂,每日能造手榴弹200余颗。晋军初入城时,傅作义就意识到,防守孤城,可依靠的不仅是军人。他责令军需长杨维藩与县长李梦云等人组成“商民维持会”,核实城内储粮,统计全城人口,统一分配口粮。傅作义的精心安排虽然极大地延续了守城的时间,但晋军两路主力早已败退,根本不可能有援军到来,涿州最终在1927年底迎来粮弹耗尽的那一天。

到12月上旬,涿州城内连一滴汽油都找不到了,缺乏汽油导致无线电发报机无法使用,傅作义无法得到阎锡山撤军或者放弃抵抗的任何指示,此时城内连酒糟都被吃得一干二净。涿州围城,带来的不仅仅是双方士兵的死亡,还包括大量平民的伤亡。在满城百姓的号哭和士兵们的动摇下,傅作义在军人的职责和人道的悲惨中进退维谷。

涿州城内外,晋奉双方将领多数都毕业自保定军官学校,很多与傅作义有同窗情谊。眼见战争再打下去,傅作义徒劳无功,奉军获胜也颜面无光。多方斡旋下,傅作义终于前往高碑店,与奉军总指挥张学良议和。张学良的态度对最终和平解决涿州问题起到决定作用。傅作义表示,城内人已经两天没有一点东西吃了。不待他继续谈条件,张学良立即让万福麟传令前方,给涿州城内3天的粮食。没有援军,孤城的陷落显然是个时间问题。傅作义的晋军第4师残部最终在1928年1月12日走出涿州城墙,接受了奉军改编。■

涿州之战晋奉两军兵力及装备对比

晋军:傅作义第四师和一个炮兵团,约1万人。

晋军装备:以步兵武器为主,拥有少量骑兵、炮兵。

奉军:万福麟的第八方面军,黄师岳15师,安锡嘏第23师,乔芳炮兵第6旅,柏桂林工兵3个营,第3军团王以哲卫队旅,奉军装甲部队、航空部队各一部,总计5万人左右。

奉军装备:除步兵武器,拥有重炮兵和野战炮兵各一个团。法国制雷诺式轻型坦克6辆,法国制双翼战机若干,工兵部队,骑兵部队等。

涿州之战双方主要将领

晋军将领

阎锡山

阎锡山任用傅作义部突袭涿州即显示出他识人用人的能力。阎锡山初期任用高级将领以保定军校生为主。傅作义手下旅长、团长多人都是傅作义在保定军校同期同学。这些人不但军事素质超过奉军将领,对保定、涿州一带地形地势的熟悉也胜过奉军。虽然其中多人原籍河北,并非山西人士,阎锡山也用人不疑。阎锡山的三路攻势虽然看似完美,但晋军装备和实力其实远远弱于奉军,讨伐奉军实质还是政治投机。

傅作义

1924年第二次直奉战争时,傅作义只是阎锡山部一名营长。1927年1月直奉联合晋军进攻冯玉祥的国民军。国民军在腹背受敌、向西北撤退的平绥路上,于天镇小城受到傅作义第8团阻击达3个月之久。天镇之战充分显示出傅作义将兵守城的才能,战后升为第4旅旅长,在出兵涿州之前升任第4师中将师长。傅作义个性坚毅顽强,不但懂得治军,也善于为政。在涿州他注重维系城内官民关系,很大程度对守城也起到了重要作用。但最后于毫无胜利前景下固执地守城,也造成大量百姓死于饥饿和战火。

袁庆曾

作为傅作义的同学,保定军校毕业生,袁庆曾展现出与主帅一样的果断,以及对战场的敏感度。如果他的部队晚一个小时抵达涿州北门,或许整个局面将要改观。除了果决,袁庆曾与王以哲的最大不同或许是他对于战场关键点的判断力。正因为他意识到涿州南门是当时涿州得失的关键点,并全力发动攻击,才让晋军最终占据涿州,始有此后涿州的守城战。

奉军将领

张学良

战前张学良率军在陇海前线亲眼得见民众在战争中的悲惨,以至于向张作霖请假休息数天以避战。涿州之战打响,张学良的司令部设在涿州以南20公里的高碑店,涿州城下直接指挥的是奉军内出身绿林、能力平平的万福麟。这或许不是一位统帅在艰难战斗时所在的位置。但此后他不计傅作义给奉军带来的杀伤,在围城后期积极推动和平谈判,主动接济粮食于城内军民,并厚待投降后的傅军上下将领,显示出其宅心仁厚的一面。

王以哲

奉军中,王以哲是以军政双全、带兵有方著称的少壮派,但涿州之战暴露出他作为军事主官的一个致命缺陷:缺乏应变能力和决断力。如果说王以哲初到涿州时遭到晋军突袭尚情有可原,但他未能利用优势兵力即刻进行有效反击,让傅作义部在劣势兵力下竟然偷袭涿州得手。王以哲的另一个致命问题还在于战斗中对地形地势极度缺乏敏感。他没有意识到涿州城对于当时战斗,甚至此后整个战局的价值,以致让晋军轻易偷袭得手,拖住奉军数万主力,影响到整个战局,铸下大错。

万福麟

作为奉军前线总指挥,万福麟在掌握优势兵力和武器的情况下,显示出对战场地理和对新武器使用的极度缺乏了解。攻城的要诀在于集中所有火力于一点,抑或围三阙一。但万福麟无论在火炮使用上还是在坑道作业上,都过度分散兵力。对于奉军坦克、飞机等新兵器的使用也同样缺乏心得。尤其是作为统帅,未能坚持摧毁城内双塔(万福麟在东北多有促进文教的政绩,没有摧毁双塔实在是对文化的贡献),让奉军在涿州城下被敌军洞察作战意图,造成处处被动的局面。

(文 / 蔡伟) 涿州一次历史东北历史辛亥革命王以哲长途完美北京城墙太行山奔袭军事历史清朝历史傅作义奉军阎锡山晋军