哥本哈根的舞台

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 12月9日,示威者在气候大会会场外举行抗议活动

)

( 12月9日,示威者在气候大会会场外举行抗议活动

)

2009年12月7~18日在哥本哈根召开的联合国气候谈判大会(COP15),几乎让这个原本以童话闻名于世的首都变成了世界上最难接近的城市。市中心旅馆早在几个月前就被预订一空,本刊记者只能选择住在邻近的瑞典城市马尔默,每天坐一个多小时火车跨越国境去贝拉中心(Bella Center)上班。

开幕式那天早上,主办方因为参会人员太多而临时关闭了注册,于是非政府组织(NGO)的代表和记者们只能在寒风中苦等了3个多小时才终于得以进入贝拉中心的大门。入口处安装了22个安检门,但每个门前仍然排起了长队。贝拉中心的内部设施很好,总面积比去年的波茨南会议中心几乎大了一倍,却仍显得十分拥挤。据组委会介绍,今年光是申请注册的记者就超过了5000人,而媒体中心的接待能力只有3500人,组委会不得已只好把相当一部分记者挡在了谈判大会的门外。

没想到,比贝拉中心的大门更难进的,是“气候门”。

气候门事件

就在本次大会开幕前几天,西方媒体捅出一条爆炸性新闻,说有黑客闯入英国东安吉利亚大学(University of East Anglia)气候研究小组的内部电脑,盗走了几千封气候研究者之间的电子邮件,并公布到了网上。根据西方媒体的描述,不少邮件显示科学家们故意修改数据,打压持不同意见者,甚至对他们恶语相向。其实,大部分关心此事的普通读者并不知道这些电子邮件究竟在哪里才能读到,而且按照正常的司法程序,非法获得的证据是不能被承认的。但此事还是在西方掀起了轩然大波,因为大部分民众并不了解科学家们是如何工作的,一旦他们对科学家的人品和诚信产生怀疑,势必会动摇对气候变化这件事的信任度。联合国为应对气候变化采取的所有措施,其基础都是科学家们提供的研究报告,尤其是“政府间气候变化委员会”(IPCC)提交的4份评估报告,是一切国际气候谈判的根据所在。

( 12月12日,数万示威者呼吁各国达成应对气候变化的有效协议

)

( 12月12日,数万示威者呼吁各国达成应对气候变化的有效协议

)

“科学家也是人,也会有个人情绪。我有时也会说‘我真想杀了你’,但这并不等于说我真的会去杀人。”IPCC主席拉罕德拉·帕乔里(Rajendra Pachauri)开始了艰难的公关之旅,“IPCC坚信4份气候评估报告的起草过程都是按照统一、公正、透明的标准进行的,没有任何一篇经过同行评估后发表的论文被IPCC所忽视。”

帕乔里是在第一天IPCC举行的例会上讲这番话的,这个例会本来目的是向听众介绍气象研究领域的新进展,但提问者全部围绕着这几封电子邮件做文章。《纽约时报》记者询问IPCC是否会针对此事展开调查,帕乔里回答说:“现在最紧迫的问题是调查谁是幕后黑手,不管他是谁,选择这个节骨眼上干这件事的目的很明显,就是为了破坏哥本哈根谈判。但我高兴地发现,除了少数几人之外,大部分与会者都没有受影响,谈判依然在正常进行。”

( 12月7日, 丹麦首相拉斯穆森在气候大会上致开幕词

)

( 12月7日, 丹麦首相拉斯穆森在气候大会上致开幕词

)

又有记者搬出几天前英国广播公司(BBC)的一个采访,说帕乔里决定调查东安吉利亚大学。对此帕乔里解释说,BBC误解了他的话,他的原话是“查查看”(Look into it),而不是调查(Investigation)。前者是中性的,后者暗示调查对象有犯罪嫌疑,这不是他的本意。

不管怎样,“气候门”吸引了更多媒体记者前来旁听IPCC例会,他们听到了比以前更为紧迫的结论。IPCC第一工作组组长、瑞士伯尔尼大学的托马斯·斯托克(Thomas Stocker)教授介绍说,据最新研究,全球变暖已经是一个毫不含糊、不容置疑的事实;大气二氧化碳浓度的增幅比预先估计的要大,2009年已经达到了387ppm(百万分之一),比工业革命前高了107ppm;格陵兰岛和南极冰盖的融化速度远比预期的要高;海平面升高的幅度也比过去有所增加,1993~2008年平均每年上升3.5mm,比2007年时测量的平均值高了0.4mm;更为重要的是,即使从明天开始二氧化碳排放立即降为零,海平面仍会持续上升,只是上升幅度有所减小。

( IPCC主席拉罕德拉·帕乔里

)

( IPCC主席拉罕德拉·帕乔里

)

IPCC第二工作组负责研究气候变化对地球生态环境和人文环境的影响,组长克里斯·菲尔德(Chris Field)教授向与会者介绍,已有证据表明,全球气候变化使得春天的到来时间平均每10年提前2.3~2.5天,降水分布也发生了很大变化,对地球的生态系统产生了严重影响。

IPCC计划于2014年推出第五份评估报告,对气候形势做出更全面的评估。除此,IPCC还计划在明年出版一份特别报告,对可再生能源的应用前景,以及极端气候的频率、强度和危害等做出评估。这个消息传递出一个强有力的信号,说明IPCC即将扩大自己的工作范围,在政治决策层面直接发出自己的声音。“我们以前的口号是‘气候变化是真的’,现在改了。”菲尔德教授总结道,“新的口号是‘为政府做出正确的决策提供信息’。”

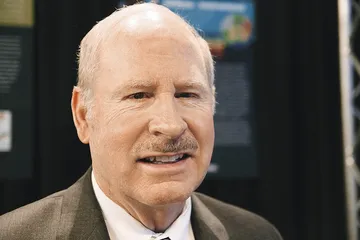

( 美国海洋和大气管理局地球实验室主任麦克唐纳

)

( 美国海洋和大气管理局地球实验室主任麦克唐纳

)

新口号带有一种“不听我的就要遭殃”式的自信,但仅因为几封来自一所二流大学的电子邮件就会引起如此大的反响,可见民众对气候变化的信任度仍显不足。

本届谈判大会的第一周安排了大量关于气候变化科学问题的边会,美国代表团更是破天荒地在会场内增设了美国馆,每天举办数次与科学有关的讲座,并以多媒体方式向全世界直播。目前怀疑论者最关心的问题就是气候变化与地球冰期的关系,美国海洋和大气管理局(NOAA)地球实验室主任亚历山大·麦克唐纳(Alexander MacDonald)博士就此问题向本刊记者介绍说,大气二氧化碳浓度已经达到了过去80万年以来的最高值,其产生的温室效应远超过了米兰科维奇循环理论对地球温度的影响。该理论认为,地球自转和公转轨道的变化是导致冰期的主要原因,以二氧化碳为主的其他因素只是对这种轨道变化做出响应,而且主要是以正反馈的形式存在。

( 聚集在贝拉中心会场外的非洲环保组织行为艺术家

)

( 聚集在贝拉中心会场外的非洲环保组织行为艺术家

)

“地球气候系统是一个极不稳定的系统,主要原因在于这是一个正反馈占主导的系统。”麦克唐纳博士告诉本刊记者,“以前二氧化碳浓度都是跟着米兰科维奇曲线后面的,地球先冷下来,然后二氧化碳浓度跟着降低,进一步冷却地球,好似雪上加霜。反之亦然,地球一热,二氧化碳浓度就跟着上升,好似火上浇油。这就是正反馈。但是人类活动导致的二氧化碳浓度升高已经远远超过了米兰科维奇循环,这使得后者对于目前的大气温度已经没有什么影响力了。”

正是由于科学家们的努力,使得美国环保署(EPA)在谈判大会开幕当天宣布将二氧化碳等6种温室气体列为“对人类有害的气体”,这个决定将使美国政府可以在不经国会批准的情况下独自修改相关法律,这就给了奥巴马更大的权力。当奥巴马于12月10日下午在奥斯陆发表诺贝尔和平奖获奖感言时,会场内几乎所有电视机都在放BBC的直播。奥巴马在讲话中指出,气候变化不但与经济发展密切相关,其导致的极端天气增多甚至会影响到国家安全,这就为政治家介入气候变化领域增添了一个新的理由。

( 伦敦西区一对夫妇在民宅屋顶养蜜蜂,目的是保持生态平衡

)

( 伦敦西区一对夫妇在民宅屋顶养蜜蜂,目的是保持生态平衡

)

为了方便政治家们更好地把科学研究与实际情况联系起来,一群美国科学家开发出一款名为C-Roads的免费软件,可以让谈判代表任意输入一个减排数字和基准年份,几秒钟就可以知道这个数字将会对二氧化碳浓度、地表温度和海平面造成何种影响。这款软件整合了最先进的研究成果,据说准确性很高,已经被美国代表团所使用。

除此之外,还有好几个国际研究机构和组织试图对各国提出的减排承诺对气候的影响进行预测。大会第三天,包括前世界银行首席经济学家、英国首相的经济顾问尼古拉斯·斯特恩爵士(Lord Nicholas Stern),联合国环境署(UNEP)、C-Roads等8家气候研究机构联合发表声明,指出要想实现全球降温幅度控制在2℃的目标,减排数字必须尽可能达到IPCC建议范围的上限。

( 哥本哈根街头展示的零排放汽车

)

( 哥本哈根街头展示的零排放汽车

)

IPCC在2007年出版的第四次评估报告(AR4)中明确指出,要想避免气候变化给人类带来严重的、不可逆转的灾难,就必须把大气温度的升幅控制在2℃以内。这一说法已经被包括中国在内的绝大部分国家政府所承认。问题在于,目前的大气温度已经比工业革命前上升了0.73℃,这就意味着目前人类只剩下不到1.3℃的升温空间了。要想达到这一目标,大气二氧化碳的浓度必须控制在450ppm以内,这就要求发达国家必须在2020年时把温室气体排放降低25%~40%(以1990年为准),并在2050年时降低80%~95%。

AR4是2007年巴厘岛会议的基础,极大地促成了《巴厘路线图》的诞生。要知道,《京都议定书》是在1997年时正式批准生效的,因为当时的科学研究还不够精确,《京都议定书》只要求发达国家减排5%,对发展中国家没有提出任何实质性要求,对于美国的退出也未加理会。但是AR4明确地告诉政治家:现有的减排力度完全跟不上气候变化的脚步,因此不但发达国家必须加大减排量,发展中国家也必须参与进来,美国更是跑不掉。但是因为各个国家政治体制不同,经济发展状况千差万别,受气候变化影响的程度不一,对AR4的反应也是各有不同,这就是气候谈判大会上所有争吵的根源所在。

( 杨富强

)

( 杨富强

)

数字游戏

本次大会的图标是一个结成蛛网的圆球,会场内外出现最多的装饰物就是地球模型,主办方无时无刻不在提醒大家:我们只有一个地球,地球上的一切事物都互为因果,每个国家的行为都会对整个地球带来影响。这个思想的直接后果,就是在巴厘岛举办的COP13会议上把发展中国家拉了进来。

( 出席哥本哈根气候大会的中国代表团成员 )

( 出席哥本哈根气候大会的中国代表团成员 )

不少人认为,哥本哈根谈判的目的是谈出一个“后京都议定书”,这个说法是错误的。事实上,《京都议定书》没有中止,2012年只是第一承诺期结束,本次大会的主要目的就是为第二承诺期制定减排目标。问题在于,根据“共同但有区别的责任”这一原则,只有发达国家需要承担减排义务,科学告诉我们这是远远不够的。于是,“联合国气候变化框架公约”(UNFCCC)在巴厘岛讨论通过了《巴厘路线图》,决定在公约框架下成立一个“长期合作行动特设工作组”(AWG-LCA),讨论如何把发展中国家纳入到减排的体系中来。这个工作组的另一项重要任务就是把美国拉进来,因为美国虽然没有签署《京都议定书》,但仍然是《公约》的缔约国。

《巴厘路线图》还规定,关于《京都议定书》第二承诺期的讨论仍将继续,并在哥本哈根谈出一个结果来。负责这项谈判的是“京都议定书特设工作组”(AWG-KP),他们的担子最重,因为《京都议定书》是气候变化领域唯一具有法律效力的文件,如果AWG-KP没有完成任务的话,哥本哈根就将变成一个只喊空话的大会,这是联合国最不愿看到的结果。

对于发达国家来说,他们更看重AWG-LCA,因为这是唯一可以把其他主要排放国包括进来的谈判工作组。发达国家甚至希望更进一步,放弃《京都议定书》,把所有国家都纳入AWG-LCA的旗下,谈出一份新的“××议定书”。他们的官方理由是为了更有效地减排,但以中国为首的发展中国家却认为这是一个阴谋,为的是抛弃仅存的一份具有法律效力的文件,逃避应负的历史责任。大多数发展中国家都支持双轨制,就是公约与议定书共存,LCA与KP一起工作,这样发达国家必须继续减排,发展中国家则可以继续喘口气。

但是,以图瓦卢为首的小岛国联盟却公开要求另起炉灶,因为他们是气候变化最直接的受害者,早就对《京都议定书》定下的温和的减排模式不满。问题在于,《京都议定书》当初花费了九牛二虎之力才终于谈成,下一份“××议定书”的谈判肯定又是一场旷日持久的外交战争,所以大部分环保NGO都认为这是不切实际的想法,坚决反对。事实上,欧盟也不敢公开质疑《京都议定书》的重要性,所以哥本哈根不太可能放弃《京都议定书》,此次大会的重点仍然会是各个国家和利益集团的减排数字。

表面上看,代表们争来争去就是为了小数点后面的那几个数字,但实际上,数字游戏背后的规则才是各方角力的真正战场。

早在大会开幕前,数字就已经都公布了。欧盟提出的目标是减排20%,美国是17%,中国是40%~45%,日本是25%等等。但是,如果规则不统一,这些数字是没有意义的。减排数字有以下5个重要标准:

首先是基准年。欧盟的数字是以1990年为基准的,美国的基准年则是2005年。因为美国2005年的排放总量已经比1990年高出了16%,如果换算成欧盟的基准年,美国的减排数字就只剩下了4%左右。要知道,当年克林顿政府签署的《京都议定书》要求美国在1990年基础上减排7%,也就是说,奥巴马政府的新目标其实连《京都议定书》都不如。

不仅是美国在玩这个技巧,其他国家也发现了它的好处。大会第一天,AWG-KP公布了一份清单,列出了发达国家各自提交的减排目标,澳大利亚把基准年定在了2000年,加拿大则定为2006年。两国都试图把排放高的年份当做基准年,就是为了让最终的减排数字好看一点。拿加拿大来说,该国2006年的排放总量比1990年增加了大约60%,于是20%的减排目标就变成了增排30%!另外,俄罗斯的基准年虽然是1990年,但那时苏联刚解体,经济直线下滑,排放总量迅速下跌了45%。所以《京都议定书》根本没有为俄罗斯制定减排目标,它反而靠卖排放额度赚了不少钱。如今俄罗斯经济回暖,但总排放总量仍然比1990年时低20%多。俄罗斯提出的目标是到2020年减排25%,这几乎等于维持现状。即使这样俄罗斯仍然嫌多,不久前该国科学家发表研究报告称,俄罗斯太冷了,稍微暖和一点的话,对俄罗斯的动植物有好处。

当然了,在基准年上做文章糊弄不了联合国谈判专家,但却会对不明真相的老百姓有一定程度的欺骗作用。

其次是计算方式。《京都议定书》为发达国家开了后门,如果完不成任务,可以去发展中国家买。当然这也可算是一种变相惩罚,但毕竟属于偷懒行为,于是不少欧洲国家又想出一条计策,把土地利用方式的改变,以及森林的生长等等自然界原本就会发生的二氧化碳吸收情景算进来。这个算法从科学上讲是有道理的,但问题在于这个被称为LULUCF的计算方式仍未确定,而且本质上仍然是一种变相的逃避责任,和偷懒没什么区别。根据气候行动组织(CAN)的计算,如果任由发达国家“依法”偷懒,20%的减排量实际上有可能是零。

第三是条件。欧盟提出可以把减排目标升为30%,条件是其他主要排放国提出“可比较”的减排目标。明眼人都知道这里的“其他主要排放国”就是指中美,欧盟认为,没有中美的减排行动是不可能有效果的。

就在谈判进行到第五天的时候,日本环境大臣突然发表讲话,提出其25%的减排目标也是带有附加条件的:“如果新的协议不包括中美两个排放大国,日本不会提出任何减排目标。”这位大臣直截了当地表明了日本的态度。

不过,附加条件是任何国际谈判的惯例,否则就不叫“谈判”了。

第四是数字的核查。如果没有准确公正的核查,任何国家都可以随便报出任何数字。目前国际社会唯一可信的数据就是化石燃料清单,但二氧化碳的来源多种多样,这种方式明显跟不上形势发展。麦克唐纳博士向本刊记者介绍说,NOAA已经在全世界范围内建立了一个温室气体监控网络,正逐步完善对局部地区温室气体浓度的实时监控技术。这项技术一旦获得成功,就可以通过遥感卫星对特定国家和地区的二氧化碳排放进行实时监测,彻底解决数字核查的难题。

第五是技术转让和经济援助。巴厘路线图明确指出,要想让发展中国家主动参与减排,发达国家必须提供足够的技术与资金。所以,任何关于发展中国家的减排数字都必须有资金方面的配套才行,可惜关于这方面的谈判却因为没有一个醒目好记的“数字”,一直被大多数媒体所忽视。

最后再来看看中国。中国提出的2020年比2005年减排40%~45%的目标不是绝对值,而是单位GDP的碳排放,也可叫做“碳强度”。假设中国的GDP年增长率维持在8%以上,那么中国2020年的绝对排放值将比2005年高70%。不过,对于正处于经济高速发展阶段的中国而言,把减排和经济发展挂钩是最合理的计算方法。欧盟也没有否认这一点,今年初欧盟根据IPCC的最新报告,建议发展中国家在“情景照常”(Business As Usual,简称BAU)的基础上减排15%~30%,中国的目标和该建议的思路是一致的,只不过迄今为止BAU的计算方式仍然没有定论,所以中国采用碳强度的方法,避免了日后扯皮。

BAU是拿给政治家们看的,地球看不懂BAU,它只认绝对减排量。本次大会的第一周,绝大多数气候专家都忧心忡忡地说,如果按照目前各国提出的减排计划来算,升温2℃几乎是不可避免的。除非人类开始实施B计划。

B计划

如果一切减排措施都失效了,地球温度上升超过了某个临界点,海平面迅速上升,极端天气层出不穷,人类文明受到严重威胁,你会怎么办?

这类问题通常都是好莱坞大片的主题,但在今年的气候谈判大会上,关于这个问题的讲座几乎每天都有一场,吸引了不少听众。一来不少持悲观态度的谈判代表真的觉得A计划没指望了,只能依靠B计划;二来美国畅销书作家史蒂芬·列维特继《魔鬼经济学》大卖之后,于今年出版了续集《超级魔鬼经济学》,提出人类可以用地球工程(Geoengineering)的办法降低温度,这样做比减排更经济。

所谓地球工程,指用人工干预天气的办法来解决全球变暖的难题。这种颇有些“人定胜天”味道的做法明显不符合环境主义者的理念,但不少科学家却认为,这确实是一种理论上可行的做法。虽然不到万不得已时肯定不会采用,但不妨从现在开始加以研究。英国皇家学会(相当于中国科学院)拨款300万英镑委托一批科学家开始着手调查地球工程的可行性,并于今年出版了一份调查报告,在本届大会上首次公之于世。报告的主要执笔人、物理学家约翰·夏皮德(John Shepherd)博士在大会上做了一次报告,为听众讲述了地球工程的基本理念。

按照这份报告的说法,地球工程大致可以分为两类,一类是反射太阳光,一类是吸收大气中的二氧化碳。前者包括向平流层喷洒气溶胶(模仿火山喷发),为云层增白,以及在外太空安装镜子等方法,后者包括向海洋施肥(主要是铁)来刺激光合浮游生物生长,生物工程法增加光合作用效率,以及用各种化学方法人工吸收二氧化碳等。

这份报告从安全性、有效性、时效性和经济性这四个方面分析了所有方法的优缺点,发现第一类方法价格相对低廉,有效性较好,但安全性和时效性就很成问题。比如气溶胶法虽然可以很快降低大气温度,但却必须不断补充,否则气温会发生强烈反弹,得不偿失。另外,这类方法治标不治本,解决了二氧化碳增温的问题,却没法阻止二氧化碳导致的海水酸化。根据IPCC的研究,海水酸化将成为仅次于海平面上升的第二大灾难,必须加以重视。

第二类方法虽然属治本的办法,但从目前来看价格都太过昂贵,一点也不比减排更省钱。更重要的是,地球工程的对象是整个地球,势必会产生严重的政治问题。到底何时才算“转折点”?如果有的国家从气候变化中受益,一票是否可以否决?如果有个别国家受灾严重,是否可以单独行动?根据这份报告,第一类方法的价格大致在每年1亿~10亿美元左右,大部分国家都能承担得起。

正是因为矛盾重重,本次大会关于地球工程的争论近乎白热化,不少NGO成员认为,科学家们连实验都不应该做,不给任何人擅自改变气候的机会。但是就连IPCC都承认,地球工程也许是人类最后的武器,起码现在可以开始研究了。

目前大部分地球工程的方法都有点异想天开的味道,很容易引起公众的反感。但是有一种方法,不但可以降低大气二氧化碳浓度,还可以提高土壤肥力、增加粮食产量、减少化肥,一举多得,这就是“生物炭”(Biochar)。

生物炭无疑是今年气候谈判大会的新热点,凡是关于生物炭的讲座都是人满为患,一票难求。生物炭指在缺氧的条件下把生物质进行高温处理,生物质中的油和气燃烧掉,剩下的就是生物炭。生物炭几乎是纯碳,埋到地下后可以有几百至上千年不会消失,等于把碳封存进了土壤。生物炭富含微孔,不但可以补充土壤的有机物含量,还可以有效地保存水分和养料,提高土壤肥力。事实上,之所以肥沃的土壤大都呈现黑色,就是因为含碳量高的缘故。

那么,这种方法听上去如此完美,为什么还没有被大力推广呢?原来,不少NGO反对这项新技术,认为一旦大面积推广,势必会让某些不法分子通过砍树的方式生产生物炭,得不偿失。对此疑虑,美国康奈尔大学农业与生命科学学院教授约翰纳斯·雷曼(Johannes Lehmann)对本刊记者解释说,大部分生物炭都来自家禽家畜的粪便、秸秆、生物质垃圾和废料等,成本很低,不值得去砍树。

雷曼教授刚刚出版了一本书,详细讲述了生物炭的优缺点。在他看来,完全不必把气候变化引入生物炭领域,仅靠其提高土壤肥力的优点,以及处理垃圾的能力,就足以让老百姓主动采用这项技术。不过,从目前的发展情况来看,如果没有资金的引入,要想大面积推广这项技术,还是一件十分遥远的事情。

看来,B计划暂时行不通,人类还只能依靠A计划拯救自己。

哥本哈根气候大会的第一周,就是在一片吵吵闹闹,却又毫无进展的情况下过去了。大会组委会在11日的时候公布了两份文件,分别是AWG-LCA和AWG-KP的草案,草案上凡是涉及数字的地方都列出了好几个选项,仿佛是一张只有选择题的卷子,等第二周部长和国家领导们前来做出自己的选择。

据最新报道,第二周将有超过100名国家元首和领导人到达哥本哈根,大会组委会为他们每人安排了10分钟的发言机会,日程已经排到了18日凌晨两点!按照大会议程,18日下午就应该结束,并向全世界展示一份新的减排A计划。从第一周的情况看,第二周的谈判前景一片模糊,不容乐观。■

中国的减排目标不难实现

———专访杨富强博士

杨富强博士毕业于吉林大学物理系,上世纪70~80年代曾经先后在中国科学院和国家计委能源研究所任职,后获得世界银行麦克那马拉奖学金赴美国康乃尔大学工作,1991年获得美国西弗吉尼亚大学工业工程博士。杨富强自2000年11月起担任美国能源基金会副主席、北京代表处首席代表,现任世界自然基金会(WWF)全球气候变化应对计划主任。杨富强长期关注中国经济,对中国的经济发展与能源的关系有着深刻的理解。本刊记者在哥本哈根谈判大会上专访了他。

<p "="">三联生活周刊:你曾多次在国际会议上指出,中国已经为温室气体减排做出了很大贡献,根据是什么?

杨富强:邓小平在1997年提出,到2000年时国民经济要翻两番,当时能源所的任务就是研究中国的能源储备是否能支持翻两番,我也参加了这项研究。研究的结果是无法支持,中国必须走节能优先的道路。事后看,这项研究,以及相应的经济政策调整对中国和世界的影响是巨大的。到2000年时中国经济翻了两番,能源消耗才翻了一番。如果按照1977年的能源强度计算,2000年将排放39.97亿吨二氧化碳,实际的排放总量仅为12.20亿吨,相当于减排27.77亿吨。

三联生活周刊:根据BBC报道,伦敦大学亚非学院金融管理教授孙来祥将中国宣布的减排目标称为“聪明的承诺”。孙来祥认为,中国在过去20年里单位GDP能耗的递减速度也差不多10年能够减少40%到50%,所以只要按原样走下去,这个目标很容易实现。请问你对这个说法怎么看?

杨富强:如果只看1980~2000年的GDP能耗曲线,这个说法是对的。中国在这20年里的单位GDP能耗确实保持了相对恒定的下降速度,很多外国学者就是根据这段时间的能耗曲线,算出中国单位GDP能耗平均每年下降三点几个百分点,于是什么都不用做就能实现2020年碳强度降低45%的目标。但是他们没有考虑到2000年以后中国发生的变化。众所周知,2000年之后中国深化改革,带动了房地产业的迅猛发展,再加上中国加入WTO,成了世界工厂,单位GDP能耗不降反升。事实上,如果计算弹性系数(能源发展速度/经济发展速度,如果大于1就说明能源增长超过GDP),1995~2000年的弹性系数不到0.2,但是2000~2005年一下子超过了1,有个别年份甚至达到了1.6。

三联生活周刊:这是不是就是中国的温室气体排放总量迅速超过美国的原因?

杨富强:正是。记得我们能源基金会曾经在2000年时研究过这个问题,认为中国要到2025年才会赶上美国,但没想到美国的上升势头停下来了,中国却迅速增加,事实上2007年就已经超过了美国。当时中国没有承认,但到了2008年,用任何方法都算不出比美国少,只能宣布温室气体排放超过美国,成为世界第一。

三联生活周刊:按照新情况计算,中国到2020年时的碳强度将会是多少呢?

杨富强:根据我们的计算,如果情景照常,中国2020年的碳强度将会比2005年降低34%,完不成40%~45%的目标。但是中国无论如何不会“情景照常”的,事实上,中央“十一五”期间提出节能20%的目标,有力地扭转了能耗比增加的势头。根据我们的计算,这一目标已经实现了。虽说一部分功劳要算在经济危机的头上,但是即使抛开经济危机的因素,并按照最保守的估计重新计算一遍,也可以得出实际节能18%的数字,换算成二氧化碳的话就是15亿吨。

三联生活周刊:说到节能,很多人都会想到提高发电效率或者热电联产技术等,但实际上经济结构调整所占比例也不容忽视。请问中央提出的节能20%的目标里,究竟有多少是来自技术的改进?

杨富强:根据我们2000年时的计算,中国1980~2000年的能耗降低有20%来自技术改进,80%来自经济结构调整,2020年时这个比例将会达到3∶7。当中央提出节能20%的目标后,我们又于2006年重新进行了计算,发现为了实现这一目标,技术改进和经济结构调整之间的比例必须达到3.5∶6.5。之后我们按照新的算法又推算了2020年的情况,发现到那时技术与结构的比例会达到4∶6,也就是说,技术所占的比例将会越来越大。

三联生活周刊:有人说经济结构调整比较容易做,所以中国的减排目标不难达到,请问你怎么看?

杨富强:我认为,现在做经济结构调整的成本还是很高的。所谓经济结构调整不光是指增加第三产业这类宏观调整措施,还包括第一、第二产业内部产品结构的改变。比如在炼钢业发展高附加值的精炼技术,以及发展能耗较小的制造业等等,这些都不容易做到。但是,中国的下一个经济增长点肯定不是城市化,也不是制造业,而是经济结构调整。如果中央趁此机会下决心做好这件事,就会为未来的经济发展打下良好的基础,意义重大。

三联生活周刊:如果“十二五”和“十三五”期间继续坚持20%的节能目标,是否就一定会实现40%~45%的减排目标?

杨富强:如果真的继续这样做下去,中国2020年的温室气体排放就将比2005年降低50%左右,这就实现了中国定下的减排目标。当然节能是越往后越难做,要想保持每5年节能20%的速度需要花费不少力气。但是你别忘了,节能和减排不是一个概念,节能只是降低了单位GDP的能耗,如果所用能源来自可再生能源,比如风电、水电和核电,这部分能源消耗就不会计入温室气体排放。中国正大力发展可再生能源,按照发改委制定的能源规划,中国到2020年时可再生能源要占总能源的15%,如果把这部分计算进去,完成减排目标就容易多了。我个人认为,中国肯定能实现45%的减排目标,如果努力的话甚至可以超越。从另一个角度讲,如果中国连45% 的目标都实现不了,别说对外国人了,就是对自己都说不过去。

三联生活周刊:国外实现减排的主要途径就是碳市场和碳税,你认为中国将会采取何种方式?

杨富强:我认为最有可能的就是碳税。事实上财政部已经在做这个研究了,研究报告也已经做好,一旦哥本哈根定下减排指标,我认为碳税很快就会开始征收。碳市场的发展会相对慢一些,我认为两者会有一段时间的共存,直到碳市场的价格信号超过碳税的影响,碳税就会逐渐被取消,改为由碳市场来促进节能减排。

三联生活周刊:碳税将会对中国经济,以及消费者带来怎样的影响?

杨富强:我们做过研究,认为一开始税率可以定得低一点,对GDP的影响大概是0.07%~0.1%,不是很高。另外,碳税一开始不会直接加到老百姓头上,而是加到企业,这样企业可以自行先消化一部分影响。

更重要的是,我认为碳税和行政命令会共存很长一段时间,因为中国的政治体制和经济体制和国外不一样,好多大企业都是国有的,经济杠杆起不了太大作用。要想促进国有企业减排,只能通过行政命令。不过这也正是中国的优势所在,一旦政府认真去做,效果肯定要比外国来得快。■ 哥本哈根哥本哈根会议京都议定书舞台ipcc全球气候变化节能评估发达国家