台阁体与馆阁体

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

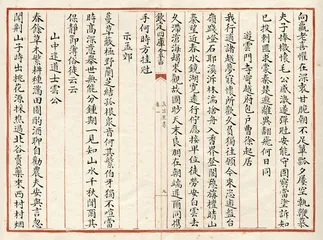

( 清朝《四库全书》书影

)

( 清朝《四库全书》书影

)

台阁体

“台阁体”本指明朝的文学流派。20世纪后50年出版的《中国文学史》,不论“文革”前1964年人民文学版的游国恩本,还是“开放”后1996年复旦大学版的章培恒本,说到明朝前期的文学,都要提及“台阁体”。这两部高等院校教材的写作,尽管作者所处的学术环境大不一样,对“台阁体”的评价并无根本不同。

文学史的“台阁体”,代表人物是杨士奇、杨荣和杨溥。他们的诗文多是应制唱和之作,歌功颂德,粉饰太平,“号称词气安闲,雍容典雅”。后人因其缺乏内在的感情冲动,讥为“无才之作”。但当时追随的官僚文人却很多,形成一种诗风,弥漫文坛数十年。明初废除中书省,内阁总机要,“三杨”都是内阁大学士,故称此派为“台阁体”。

明朝中期,文论家王世贞使用过“台阁体”这个概念,说杨士奇的诗“以简淡和易为主,而乏充拓之功,至今贵之曰台阁体”。王世贞也是书论家,未见他用“台阁体”指称书法。张金梁在《明代书法史探微》一书里推测,当清朝学者把官样字称为“馆阁体”之后,为了加以区别,才将明朝的官样字称为“台阁体”。书法的“台阁体”体现了上层官僚的审美趣味,亦为官场所尚,延绵不绝。

朱元璋定鼎南京的洪武年间,朝廷奇缺文才,诏令公文,文辞俗鄙,书法拙劣,无法体现皇权的文治之仪和垄断文化的强势。朱元璋为了网罗文士为其所用,一面恢复科举考试,一面命令各地官员荐举人才,但效果并不显著。因为明初统治集团与江南文士圈素无交道,集中于吴越一带的文化名流也看不上淮西农民军建立的新政权,不愿与之合流。如此尴尬的局面,直到成祖朱棣永乐时期才得以改观。

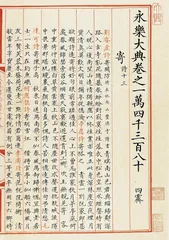

( 明朝《永乐大典》书影

)

( 明朝《永乐大典》书影

)

朱棣征召的急需人才是文学之士和善书之辈,其中不少人兼善诗书。杨士奇《东里续集》有段话专门说到书法方面的情况:“永乐初,召求四方善书士写外制,又诏简其尤善者于翰林写内制,且出秘府古名人法书,俾有暇益进所能。”内制是指皇帝主动发出的赦书、册文、制诏之类,外制则是朝廷机构撰拟的诏令。明成祖还打开了“善书授官”的大门,“凡写内制者,皆授中书舍人”。中书舍人隶属内阁,官品虽不高,却颇为荣耀。

黄惇《中国书法史·元明卷》对明朝前期洪武至成化年间的台阁书家做过统计,其中,洪武朝17人,永乐朝多达54人,多数人都有中书舍人的经历,即尤善书法者。长于文学的“三杨”也善书法,杨士奇在建文帝时就以名儒征召入朝,善行草,“笔法古雅而少风韵”。杨荣“楷书姿媚动人”,杨溥“行、楷俱法赵文敏(赵孟頫)”,两人皆出身进士。“三杨”也被列为台阁书家,但明成祖最推崇的台阁书家是沈度,称为“我朝王羲之”。

( 明朝沈度《敬斋箴》

)

( 明朝沈度《敬斋箴》

)

沈度(1357~1434年)字民则,松江华亭(今属上海)人。《明史》说他“博涉经史,为文章绝去浮靡”。明太祖时,“举文学,不就”,被贬到云南。大约10多年之后的永乐三年(1405),他放弃了不合作的立场,以善书应选。这一转变颇可玩味,也许被贬以后受到“岷王具礼币聘之”、“都督瞿能与偕入京师”之类举动的感化,也许觉得朱明江山已固,人心所向,或许还考虑到个人前程和家庭生计。其弟沈粲(字民望)亦善书,沈度向明成祖推荐,授为中书舍人,也属台阁书家。沈氏兄弟,人称“二沈”,书法风格各有所长,沈度“以婉丽胜”,沈粲“以遒逸胜”。

沈度能写各体书,特别是楷书,圆熟柔媚似赵孟頫,但不如赵字稳厚。《明史》说:“是时解缙、胡广、梁潜、王琏皆工书,(沈)度最为帝所赏,名出朝士右。日侍便殿,凡金版玉册,用之朝廷,藏秘府,颁属国,必命之书。”宣宗、英宗两朝颁发的“制书”,专尚圆熟,仍然袭用沈度的楷法。皇家子弟习字的范本也是沈度的楷书,明宣宗(1426~1435年在位)书出沈度,孝宗(1488~1505年在位)酷爱沈度笔迹,日临百字以自课。世宗年间(1522~1540),沈度的楷书有了“沈体”之称。

( 清朝宫廷书吏所抄阁臣题跋 )

( 清朝宫廷书吏所抄阁臣题跋 )

以沈度为典范的台阁体书法,初盛于宫廷台阁,继而相煽于官府科场,各级官府的书吏、习举子业的学子莫不习写,成为官楷的主流样式。明初官修的大型综合性类书《永乐大典》,现在所见都是嘉靖末年宫廷书手抄录的副本,是我们了解明朝官楷书法的重要图录。明朝官楷是以沈度楷书为标准,所以后代书家批评“台阁体”书法也直指沈度。但沈度毕竟还是博涉经史的文学之士,而非一般书手,所以明朝书家批评沈度不像后人那样苛刻。比如明中期“吴中四家”之首的祝允明,认为沈度的字“薄有绳削之拘”,却又为他辩解:“或有闲窗散笔,辄入妙品,人罕睹耳。”

馆阁体

清朝馆阁体在乾隆时期已成气候,正是赵孟頫书法为世所贵的时代。乾嘉时期的学者洪亮吉说:“今楷书之匀圆丰满者,谓之‘馆阁体’,类皆千手雷同。乾隆中叶后,四库馆开,而其风益盛。”乾隆三十七年(1772)开馆编修《四库全书》,征召了大量善书者充任书手从事过录抄写,都是一笔漂亮的馆阁体。

清朝科举考试一直重视书法。道光以来的科举考试,“苟不工书,虽有孔、墨之才,曾、史之德,不能阶清显”,甚至严格到了写俗体别字也会落选的地步。刘恒《中国书法史·清代卷》提到,考中进士之后,最荣耀的事情莫过于“点翰林”,直接进入翰林院任职,选拔的重要条件是能写一笔清秀遒美的馆阁体。

馆阁体不同于前代名家楷书,但馆阁体是建立在古代名家楷法的基础之上,而不同时期的馆阁体书法面貌又有所不同。康有为《广艺舟双楫·干禄第二十六》记载:“以书取士,启于乾隆之世。当是时也,盛用吴兴(赵孟頫),间及清臣(颜真卿),未为多覯。嘉道之间,以吴兴较弱,兼重信本(欧阳询)。道光季世,郭兰石、张翰风二家大盛于时。自兹以后,杂体并兴,欧、颜、赵、柳诸家杂用,体裁坏甚。同光以后,欧、赵相兼。欧欲其整齐也,赵欲其圆润也,二家之用,欧体为宜,故欧体吞云梦者八九矣。”清朝馆阁体书法,不论以哪一家唐楷为根底,都要用秀丽圆润赵字做门面。大抵说来,以“欧底赵面”、“颜底赵面”最有影响,最为普遍。

不同时期的馆阁体也有一些共同特征,人们概括为三个字——乌、方、光。“乌”指墨色乌黑,“方”指字形方正,“光”指点画光洁。按这个诀窍写的馆阁体,官楷书法走入末流,只剩端正匀称的四平八稳,如同“土龙木偶”。

实用与艺术

台阁体、馆阁体是楷书时代的官样字,而官样字历朝历代都有。先秦时代严整的金文,秦朝规矩的小篆刻石,是篆书时代的官样字;汉朝许多规整的名碑,竹简上端正的字迹,多属书吏所写,是隶书时代的官样字。这些时代久远的官样字,后人因字体之古,只见其雅。唐朝以“身言书判”选官,书法要求“楷法遒美”,这是唐朝官楷的标准。唐楷变法大家颜真卿写过《干禄字书》,不仅是实用类的字书,也是唐人学习官楷书法的范本。明清官楷不及前朝官样字那样古雅精彩,却有相通之处,那就是严整划一、端正工稳。这样的字迹才有“官样”,如同正装出场,恭敬如仪,彬彬有礼。

台阁体、馆阁体是皇帝与宫廷书家“合谋”的产物。清朝书家王文治有诗道:“沈家兄弟直词垣,簪笔俱承不次恩。端雅正宜书制诰,至今馆阁有专门。”王文治是乾隆二十五年(1760)的探花,他的楷书秀逸,也属馆阁体之流,因为高中前三甲,后来做了太守,书法上得了“淡墨探花”、“淡墨太守”的美称。推行官楷最得力最有效的手段是科举制度以书取士,通过这个畅通的渠道,官楷自上而下地扩散到官员阶层,进而将朝廷提倡的官楷推广到各地官学私塾,使学生书法训练统一到楷法端严的官楷趣味上。下层追仿官楷的书法教育,又成为馆阁体盛行的社会基础。

只要对照晋唐名家楷书,就会觉得明清的官楷单调乏味,丧失了“楷书”的艺术品位。清朝道光年间书家周星莲说:“近来书生笔墨,台阁文章,偏旁布置,穷工极巧,其实不过写正体字,非真楷书也。”但是,古代许多官僚书法家采取了双重标准,他们的书写,往来于实用和艺术之间,何况实用的官楷也有一套书写技巧。典型的例子是康有为,他鼓吹书法变革,为了应科举,也得练就一手“大卷”、“白摺”之类的官楷。当年上书光绪皇帝,尽管言辞急切,但书写奏章必须压抑表现的欲望,不敢用他那笔为今天书家叫好的滚笔行书。■ 馆阁台阁