“现在这个世界,不是我喜欢的世界”

作者:曾焱(文 / 曾焱)

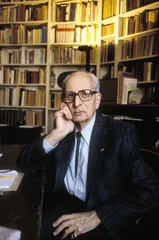

( 克劳德·列维-斯特劳斯

)

( 克劳德·列维-斯特劳斯

)

法国1955年那届龚古尔文学奖,得主是伊高·罗杰(Ikor Roger)和他的小说《浑水》。事后评委会却发表了一份前所未有的声明,说他们其实更想把大奖授予列维-斯特劳斯,只是很可惜,他那本《忧郁的热带》不是小说。50年代的龚古尔文学奖还是一块金字招牌,被法国文化界供奉在神坛之上,评委们对列维-斯特劳斯这般示好,就把《忧郁的热带》无争议地送入了法国20世纪经典读物之列。

就算没有那纸声明,《忧郁的热带》也是当年最受欢迎的畅销书之一。在法国出版界,它是第一本如此畅销的社会学著作。30年后列维-斯特劳斯接受著名读书专栏主持人贝尔纳·皮沃的访问,他回忆说,30年代末他从巴西回到法国,最初确实是想以在印第安人部落进行田野考察的经历写一本小说,但没写多少他就发现,自己注定会成为康纳德(Conrad)的拙劣模仿者——20世纪早期,英国乌克兰裔作家康纳德以丛林为背景写过多篇孤独冒险者的“生存小说”,在欧洲读者中很有影响力,列维-斯特劳斯说他于是就此搁笔,直到15年后才在编辑的约稿催促下从头开始,最终写成一本带有自传性质的人类学考察文本,但书名仍然沿用了他未能诞生的小说名字——《忧郁的热带》。文本优美的诗性写作以及锐利的主观视角,并未影响到读者感受他作为一个人类学家的智性。这本书的出版,标志着列维-斯特劳斯独特学术体系的形成,开始让他成为法国知识界具有影响力的人物。

“我讨厌旅行,我恨探险者。”在书中列维-斯特劳斯写下的第一个句子,就像《百年孤独》的魔幻开篇一样,多年受人仰慕。其实,说他讨厌旅行,不如理解为他讨厌那个年代的市场趣味,如他本人在书中所写:“描写亚马孙河流域、中国西藏、非洲的旅游书籍、探险纪录和摄影集充斥书店,每一本都强烈地要吸引读者的注意力,结果是使读者无法评估这些书里面的证据是否具有价值。”在他度过青少年时期的20世纪前20年代,19世纪后的新一轮探险热重新灼烧欧洲。1921年,当法国未来的文化部长安德列·马尔罗搭乘“吴哥号”前往印度支那盗宝的时候,列维-斯特劳斯还是一名初中生,热衷于和小伙伴在巴黎远郊玩那些探险游戏。他1908年生在法国犹太家庭,画家父亲曾旅居比利时布鲁塞尔,他出生后一家人才迁回巴黎。列维-斯特劳斯在巴黎完成全部学业,1931年从索邦大学哲学系毕业后通过了法国最严格的中学教师资格考试,是同年应考学生中年纪最小的一个。萨特、波伏娃、梅洛·庞蒂等人都参加过这种考试,合格者才能谋到教职。在外省当了几年高中哲学老师之后,1935年列维-斯特劳斯获得法国一个文化项目的委派,赴巴西圣保罗大学教授社会学。在那里,他遇到了第一任妻子、人种志学者蒂娜(Dina)。列维-斯特劳斯在巴西期间从哲学领域顺利转入他感兴趣的人类学研究,蒂娜被认为是比较重要的“媒介”之一,她也曾陪伴他进入巴西印第安土著部落考察,1936年共同在巴黎人种博物馆举办过一次考察实物展。但在《忧郁的热带》里仅有一处提到蒂娜的名字,她被刻意忽略了,仅仅是因为1939年两人已经离异吗?研究者感到困惑,列维好像也从来没有解释过这件事情。

从1935到1939年,列维-斯特劳斯先后有过两次和印度安人一起生活的经历:第一段是1935年冬天他和蒂娜一起,时间比较短,主要是在瓜伊库鲁(Guaycuru)和波洛洛族(Bororo)两个印第安营地。第二次是1938年,他和南比克瓦拉人(Nambikwara)、图比-卡瓦希布人(Tupi-Kawahib)共处超过半年。这些经历和观察,为他后半生的几乎全部代表作提供了来处,《忧郁的热带》不过是其中最容易阅读的一本。

与欧洲很多犹太知识分子、艺术家一样,列维-斯特劳斯在40年代经历了一段逃亡美国的生活。他在纽约认识了一批美国人类学者和法国学院派人物,比如俄罗斯裔语言学家罗曼·雅各布森(Roman Jacobson),他所从事的语言结构研究,对列维-斯特劳斯后来建立结构人类学起到了决定性影响,他意识到继续对印第安人文社会结构进行研究的重要性,就像他多年后向人陈述的那样,“从自然进到文化,这是民族学最根本的问题,也是所有‘人’的哲学的基本问题”。1948年列维-斯特劳斯回到巴黎。他向索邦大学提交的两篇博士论文——《南比克瓦拉部落的家庭生活与社会生活》和《亲属关系的基本结构》,成为他在法国学界的一次正式亮相,也是他以“结构主义”为方法的开始。虽然《亲属关系的基本结构》里对于换妻的一些论述令女权主义者很不高兴,波伏娃本人却在萨特主办的《现代杂志》上对他极尽赞扬。

( 萨特在《现代杂志》上批评“结构主义”

)

( 萨特在《现代杂志》上批评“结构主义”

)

《忧郁的热带》产生轰动之后,1958年他出版了《结构人类学》,这是列维-斯特劳斯的学术巨著。60到70年代初,他最重要的作品是《野性的思维》以及四卷本《神话学》,“结构主义”学说影响了法国甚至欧洲的一整代知识分子,而不管他们的研究领域是文学评论、艺术史还是历史学。

《野性的思维》下卷出版后,法国知识界发生了一场“20世纪下半叶最具历史意义的理论争辩”:萨特在《现代杂志》中发表一系列文章,批评列维-斯特劳斯的结构主义,列维-斯特劳斯也写文章反驳萨特的存在主义。在同时期的知识界,无论观点还是私交,他都和思想大师雷蒙·阿隆、梅洛·庞蒂更为亲近。1959年,在梅洛·庞蒂的多次推荐下,列维-斯特劳斯进入法兰西学院,并在1971年接过象征“不朽”的院士剑。20世纪80年代,萨特、阿隆、福柯等人相继去世,思想大师的时代结束了,列维-斯特劳斯成为多年来法国知识界仅存的“孤独的巨匠”。在80年代中期一次以知识分子为对象的调查中,他的票数超过阿隆和福柯,排在了第一位,是知识分子心目中最有影响力的知识分子。至于普通人,也许不完全懂得他建构的思想体系,但一本《忧郁的热带》已经让很多读者了解他:对生命物种的热爱,对相对于西方文明的“他者”的认同和维护,对大自然的心存感激。晚年他依旧试图以一生的思考告诉人们:当“人”的活动把其他物种置于危难,“人”的权利也就随之终止。1991年,83岁的列维-斯特劳斯还写了《猞猁的历史》,这本学术著作居然连续几周排进了畅销书榜。

( 因为畅销,《忧郁的热带》还出了“袖珍版” )

( 因为畅销,《忧郁的热带》还出了“袖珍版” )

2005年,法国电视二台对列维-斯特劳斯做了最后一次专访,那年他已经97岁。在其中一段对话中,列维-斯特劳斯谈到这个被人类大肆破坏、物种不断消失的现实世界,以及自己将在这样的世界中走完余生的无奈,他说:“现在这个世界,不是我喜欢的世界。”■(《忧郁的热带》中译本已由生活·读书·新知三联书店出版) 读书文学喜欢不是萨特知识分子世界现在斯特劳斯忧郁的热带这个结构主义