中国现代设计先行者庞薰琹

作者:曾焱(文 / 曾焱)

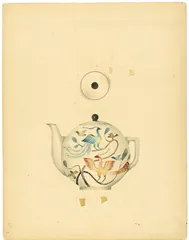

( 《地之子》(初稿),水彩纸本(1934年) )

从巴黎开始的中国设计梦

庞薰琹20年代早期作品已经基本遗失了,毁于战乱和“文革”。我们在展览中看到的这个部分,大多是发表在二三十年代出版物上的原版印刷品。这个阶段的画作,可以看得到巴黎时期马蒂斯、莫迪里阿尼等画风对他的影响。

“庞家在常熟曾经是个大族,七代读书人。到我祖父一辈家道中落了,不过供父亲去巴黎读书还没有什么问题。1925年,在上海震旦大学学医的父亲忽然提出到欧洲去学艺术,19岁的他搭乘法国邮船‘波尔加号’,航行36天后到了巴黎。刚开始他什么都想学,跟巴黎音乐学院的梅隆夫人学过一段时间钢琴,徐悲鸿建议他上叙利恩绘画研究所,最后他自己选择了在蒙帕纳斯跟随画家格朗德·歇米欧尔。”中央美术学院教授、庞薰琹的大女儿庞壔告诉本刊记者,父亲从不跟孩子们说自己在法国的那些经历,抗战时期客居四川,年幼的她从父亲和客人的聊天中旁听到不少。在庞壔的印象中,父亲是不爱出门的人,但来家里找他的朋友特别多,戴爱莲、叶浅予、陈学昭都是常客。如果是教育部的郭有守、傅斯年来了,父亲就会拉着他们说办工艺美术学校的事情,叨叨没完,跟祥林嫂一样。但那是抗战时期,办学谈何容易。“父亲有个好友叫李有行,是四川省立艺专的创办人。20年代他和我父亲差不多同时去法国,在里昂学图案设计,回国后受徐悲鸿聘请到北平国立艺专做过图案系主任。父亲和李有行在一起会谈论在法国的事情,经常说一会儿就气呼呼的。原来父亲曾去考过巴黎高等装饰美术学院,人家要先问他是不是日本人才考虑录取。父亲对此很生气,觉得被歧视,但和日本相比,中国当时确实还不知道现代设计是什么。父亲于是就决心要在中国办一个和巴黎高等装饰美术学院一模一样的学校。”

不过,据庞薰琹晚年在自传中回忆,真正直接影响了他艺术和人生方向的还是两次观展经历。1925年,刚到巴黎的庞薰琹赶上12年一次的世界博览会。那一届博览会,正好是欧洲艺术家尝试从装饰主义角度对粗糙的工业产品进行改造,在展馆里庞薰琹看花了眼,觉得什么都好,什么都美。他在自传中写道:“引起我最大兴趣的,还是室内家具、地毯、窗帘以及其他的陈设。色彩是那样的调和,又是那么多变化,甚至在一些机器陈列馆里,也同样是那样的美。这使我有生以来第一次认识到,原来美术不只是画几幅画,生活中无处不是美。”虽然第一次接触工艺美术,庞薰琹还是敏感地意识到建筑风格和装饰艺术正在影响着时代风格的变化。从那时起,他开始对建筑和装饰艺术发生兴趣。3年后,1928年巴黎小皇宫举办了一次日本绘画展,庞薰琹和法国朋友马尔古一起去参观。展览格调很高,令庞薰琹深受震撼,他没有想到中国传统的装饰手法在日本人手里能够焕发出具有如此强烈形式感的光彩,并且在欧洲得到这样的尊重。这次观展让他产生了回国的念头,并且有了明确的方向:回去学习中国的艺术传统,创造出大众能够接受的表现方法;办一所实用装饰美术学校,让设计可以美化中国人的生活。

中国第一次工商业美术展览会

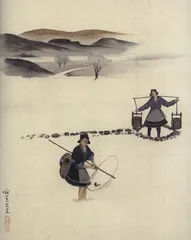

( 《割稻》,水彩绢本(1946年) )

( 《割稻》,水彩绢本(1946年) )

1930年庞薰琹回国了。他在上海麦塞尔蒂罗路90号二楼租下一间屋子成立了职业画室,并和倪贻德等人发起创办了中国第一个现代艺术团体“决澜社”。“让我们起来吧!用了狂飙一般的激情,铁一般的理智,来创造我们色/线/形交错的世界吧!”但是,这份《决澜社宣言》的澎湃并没有能够帮他们找到一条道路。庞薰琹回国前清晰的目标,逐渐被失业和贫困打乱。

1932年,庞薰琹在上海举办了第一次个人画展,翻译家傅雷为他写了一篇《薰琹的梦》。对这篇美文庞薰琹并不完全认同。他不要做单纯的艺术之梦,他渴望把中国带入现代视觉艺术体系,“让后来的人踏着我们的身体,迅速地向前奔去”。困窘中,庞薰琹没有放弃对于“民族性”和“装饰性”的探索。“1932年,父亲从上海去杭州、南京,一路上看到都是外国广告画,心里就很不平。他主动找上门,跟商家说不要钱,愿意给他们画广告,条件是以后拿去办展览。就这样东奔西跑,他和朋友段平佑、周多一起找到100多个商家合作。商店橱窗难看,父亲也管,要求免费帮人布置,三个人钻到橱窗里面义务干了好几天。当时上海哪里有画家愿意做这种事情?!”庞壔告诉本刊,1933年,庞薰琹他们用这些广告画在上海举办了中国第一次“工商业美术展览会”。庞壔家中现在保存有三张当年参展广告画的原版印刷品,分别是啤酒和香烟广告,这应该是中国最早的现代商业设计作品了。她说,“文革”期间中央工艺美院的红卫兵批判庞薰琹,四处搜罗来这些资料用做证据,“文革”结束后就退还给庞家了,没想到因此而保留下这些历史资料。图片下面附有一段当年的说明文字:“商业美术,国人素未注重,即从事艺术者亦皆忽焉不详……最近画家庞薰琹、周多、段平佑三位,因鉴于此,特于上海大陆商场举行商业美术展览。”差不多同时期,他开办了大熊工商业美术社——北京画院美术馆在这次展览的资料中指出,这是中国最早的现代意义的设计机构。庞壔说,由于外国商社的打压和一些经营问题,这家美术社没多久就倒闭了。

( 《车水》 ,水彩绢本(1940年) )

( 《车水》 ,水彩绢本(1940年) )

失而复得的《工艺美术集》

1936年庞薰琹北上,任教于国立北平艺专图案系。他为学生开设商业美术课,开始实践自己工艺美术教育的想法。很快抗日战争爆发了,国难之中学校迁往庐山,庞薰琹也将这门课改成抗日宣传画课。1938年底,他携家人随校辗转到昆明,住在瓦窑村袁家花园,和中央博物院的著名学者陈梦家、杨宗健等人做了邻居,又因此结识梁思成夫妇,受聘参与到中央博物院的筹备。和这些学者的交往,让庞薰琹迷上了中国古代装饰纹样,他陆续从陈梦家手中借阅古籍,边看边摹,画出了4册《中国图案集》,一时被朋友们到处传阅。当年于巴黎决意回国研究传统艺术的冲动,在8年后终于有了现实的实现。那些商代饕餮纹、汉代刺虎纹、斗兽纹以及漆器上的对镜梳妆图等,第一次有人以现代装饰的意识来看待和研究它们。

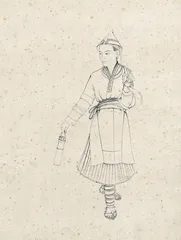

( 《归来》,白描(1945年) )

( 《归来》,白描(1945年) )

“他们几个人常坐在院子里聊天。梁思成曾跟我父亲说,自己是做考古的,所以不能买任何古物留给自己。父亲也深受影响。1939年冬到第二年春,他深入贵州山区的花溪、龙里等80多个苗族村寨,收集了400多件民族服装和工艺品,后来全都捐给当时迁移在龙头村的南京博物院,并由他们转交故宫博物院保存。”庞壔告诉本刊,到了四川李庄后,她父亲继续收集中国古代青铜、陶瓷、丝绸和漆器上的纹样,描摹整理了上千幅珍贵资料。她拿出家中留存下来的几册原始手稿,分为《秦汉时代装饰风格》、《东周战国装饰风格》和《汉代装饰风格》,素皮白纸,手描的每一个纹样下面都仔细标注了来处和名称。

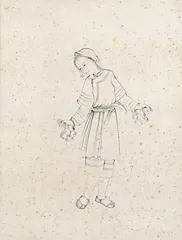

1940年庞薰琹转入成都省立艺专任教,一家人从李庄搬到郫县,住在一个叫做吉祥寺的尼姑庵里。庞壔记得,父亲就是在寺庙的走廊上摆张书桌,用将近一年时间画成了那本《工艺美术集》。全书共有30幅设计图稿,庞薰琹以自己整理的纹样资料为基础,将中国古代纹样和他在法国学到的设计观念结合在一起。从这次展出的部分图稿可以看出,他把古代青铜器、漆器等器皿上的经典纹样,融入日用器皿设计,比如茶盘、饭碗、笔匣、桌布、地毯和手提袋,无不精致典雅,尝试了一条中国现代设计之路。1944年左右,有一个朋友建议他将这本书带交瑞士去出版,后来就没了音讯,他以为肯定是遗失了。30多年后,1978年美国斯坦福大学教授、庞薰琹的老朋友苏立文重访中国,把书稿又带了回来,亲自交还庞薰琹。庞壔说,父亲也不确定当年是谁带走了书稿,没想到的是它被人从瑞士带到英国,又流落到美国,等交还给她父亲的时候,居然被保存得很好,崭新如初。1985年庞薰琹去世后,这批失而复得的图稿和400多幅其他画作一起,被捐献给家乡常熟。1991年,庞薰琹美术馆在常熟落成,馆藏庞薰琹一生作品近500件及大量文献资料。

( 《收地瓜》,白描(1945年) )

( 《收地瓜》,白描(1945年) )

中国工艺美术一代宗师

1953年,在周恩来总理的关注下,庞薰琹受命筹备中央工艺美术学院。他组织了新中国第一届“全国民间美术工艺展览会”,很多展品后来都成了中央工艺美院资料库的首批收藏。1956年11月,中央工艺美术学院正式成立,庞薰琹被国务院任命为第一副院长。从1925年到1956年,30年的梦想成为现实,庞薰琹的兴奋可想而知。但这样的幸福和满足只给了他不到一年时间。1957年秋他被错划为“右派”并免除副院长职务,第二年妻子丘堤病逝,庞薰琹进入了他自己所说的“生命中最艰难的时期”。庞壔说,几重打击,使父亲得了一种奇怪的病:全身发麻,十指无法自如张开。有一位老大夫告诉他,药治不了他的病,只有靠自己,做到有人指着鼻子骂也无动于心,就能再活20年。从此他没有再去医院看病,埋头在白家庄的小屋子里编写《汉代装饰画》讲义,这是他后半生最重要的著作《中国历代装饰画研究》的起笔。庞薰琹要求自己每天写2000字,“我就在这写作中间,寻找人生的乐趣”。他总是反复修改,汉代部分重写竟达10次之多,这样的写作,帮助庞薰琹度过了艰难的20年。他在日记中写道:“我写的是字,实际上是凝固的血;我写的是学术,实际上是在和毁灭作搏斗。”

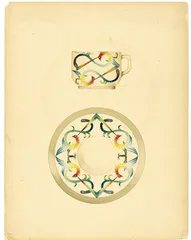

( 《工艺美术集·茶杯及茶盆》(1941年) )

( 《工艺美术集·茶杯及茶盆》(1941年) )

1982年,76岁的庞薰琹终于亲见《中国历代装饰画研究》由上海人民美术出版社出版。庞壔说,父亲在写作过程中使用的很多资料,仍然来自他40年代对中国古代纹样的研究和整理。■