荒野侦探

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

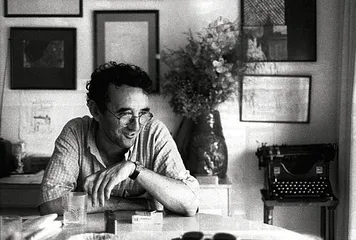

( 罗贝托·波拉尼奥和他的小说《荒野侦探》 )

( 罗贝托·波拉尼奥和他的小说《荒野侦探》 )

《荒野侦探》是在外国文学的编辑们之间口口相传的一本书。它的作者罗贝托·波拉尼奥被认为是继博尔赫斯之后,拉丁美洲最重要的一位作家。《荒野侦探》出版于1998年,第二年获得西班牙语文学最高奖罗慕洛·加列哥斯奖,在拉丁美洲和西班牙产生巨大影响,苏珊·桑塔格称他为“他那一代中最值得钦佩的作家”,以至于有人因为他的横空出世提出了“拉丁美洲文学复兴”。

不过阅读《荒野侦探》,你首先要放下对看到一本魔幻现实主义小说的期望。事实上,波拉尼奥对马尔克斯在世界范围造成的拉丁美洲文学主动或者被动的对魔幻现实主义的依赖甚为不屑。有国内评论家说,这是因为他生活的时代,魔幻现实主义的根基已经被抽空,归因为一些政治和社会的原因。很早就向国内推介波拉尼奥的外国文学编辑彭伦告诉本刊记者:“波拉尼奥在文学主张上充满叛逆,喜欢与主流文学界对着干。他公开指责统治拉美文坛数十年的魔幻现实主义文学已经‘发臭’,他推崇博尔赫斯与科塔萨尔,而他的写作确实摆脱了自《百年孤独》以来的魔幻现实主义传统。”他摒弃了某种把拉美文学放在差异化上(从而受到西方认可)的文本方式,却在现代文学中再次确立了拉美文学的地位。前两年,英文版的《荒野侦探》出版后,《纽约客》上曾刊发了五六页篇幅的罗伯托·波拉尼奥的特写,还有一些美国年轻作家声称受到他的影响。

《荒野侦探》并不是一部真正的侦探小说,有点像公路小说,但远不只《在路上》那么简单。小说分为三部分,第一部分以17岁的墨西哥法学院学生加西亚·马德罗在1975年秋冬的日记呈现,马德罗热爱诗歌,在学校加入了诗歌班的活动,认识了自命不凡的“本能现实主义诗人”的贝拉诺和利马。读者不由得被他描述的墨西哥城热气腾腾的文学景象——非常贴近地面,更加真实,以及南美人与生俱来的生活热情所吸引。他们在酒吧争论诗歌,气场十足地打击官方文学代表,酒精、大麻(具讽刺意味的是,利马靠贩卖大麻给诗歌团体挣得经费)、姑娘一个都不缺。在这部分结束时,马德罗和贝拉诺以及利马深入墨西哥北部的沙漠,寻找一个从未出版过一首诗的女诗人。这既是青春期冲动,可能还有渴望流浪的本能。第二部分是不知道身份的采访者,访问他们周围的朋友,每个人以不同方式讲述从1975年到1996年和利马、贝拉诺有千丝万缕关联的故事,但波拉尼奥想讲的不止他们,还有拉美文学的性格,读者也从中发现曾经热气腾腾的文学景象的消失。第三部分,又回到马德罗的日记,1976年,记述他们在寻找女诗人过程中的遭遇。

曾经在拉丁美洲生活过的诗人胡续冬告诉本刊记者:“这本书让我想起在上世纪80年代国内的诗歌界,一大堆文学青年蹭吃、蹭喝、蹭妞,全是一模一样的,完全可以把这本书当成在80年代的成都、南京、北京某个胡同,包括以县乡为单位的地方活跃着大量的文学青年。数百万计的大量的文学青年构成了一种基数,形成了对文学的崇拜。实际上在看不见的地方,文学崇拜就像现代社会中不可去除的病毒一样,但是这种病毒是一种有益的提醒。当时圆明园有一个画家村,除了艺术家之外有很多诗人,穷得叮当响,最后是在圆明园的边上偷刺猬吃,还饿死了两个诗人……我觉得这本书是为全世界文学金字塔底端的人代言的一曲悲歌。这本书对于中国有一个意义,它揭示了这个现象,就像以贝拉诺和利马这两个人为代表的一个‘本能现实主义’圈子,他们是在整个世界现代性发展到一定结果之后,在一定社会形态都会出现的一个族群,在昏黄的灯光下密谋着和主流社会不一样的东西。这是社会发展到一定程度后,他会反思社会进程的现代性的审美现代性,有一些人以这样的文字试图平衡或者维系一个社会的价值理念或者是心灵的位置。这本书中,你可以感觉到很猛的东西,就是本能现实主义的冲动,我觉得‘本能’译得很有意思。但我听我的一个秘鲁的朋友说,这和西班牙语相比,已经少去很多粗野的力量。”

一个细节是,马德罗的名字加西亚,和加西亚·马尔克斯的名字相同,贝拉诺的名字阿瑟托似乎来自他们很喜欢的诗人阿瑟·兰波,而利马的名字乌里塞斯分明是“尤里西斯”的拼法。可惜不能向作者提问了,2003年,罗马托·波拉尼奥因肝病去世时年仅50岁。波拉尼奥是生活在墨西哥的智利裔诗人,年轻时很激进,和朋友推动“现实以下主义”(Infraealism),意图激发拉丁美洲年轻人对生活与文学的热爱。智利大使在接受采访中向本刊介绍说:“这是体现墨西哥70年代特征的文学运动的精神主旨,在那样艰难和复杂的社会中,他们很多违反现实规则的行为,既不招左派待见也不招右派待见。在波拉尼奥的书中总是隐藏着一种非常简单、非常明显的思想,这种思想就是:我们慢慢地老去,如果我们离开了诗歌,抛弃了诗歌,我们就遗失了自我。他书中的一个人物说,如果不再读诗歌,我的生命的河流经历会难以想象的灰暗。”1977年他前往欧洲,过了几年彻底的流浪生活。最后在巴塞罗那结婚定居,1992年发现罹患肝病,为了家人在他身后经济上有所保证,他在40岁上从诗人开始转向写小说。短时间内创作惊人,留下10部长篇小说,4部短篇小说集和3部诗集。除了《荒野侦探》之外,他的遗作——厚达1000多页的《2666》,在2009年美国全国书评人协会奖上又获得最佳长篇小说奖。

中国社科院拉美文学研究者陈众议告诉本刊记者:“拉美文学不仅在中国,在全世界也非常红火,这里面有非常大的一个原因就是‘冷战’,它作为一个中间地带,东西方都能接受。六七十年代的文学爆炸,但现在已经没有这个环境了。波拉尼奥跟那时的拉美文学是不一样的,他觉得以前的拉美作家是走了全球化的路数,好像很卖座。他是甘于寂寞,写他真正心底里发出的声音。在《2666》里,他说,说不定到2666年,会变成什么也不是,说不定连名字都没有,连世界都没有了。所以,他是大悲观主义下对人生每天当下的思考。这是理解波拉尼奥的关键。《荒野侦探》的名字是直译的,但是这里面暗含了很多意思。所谓的荒野并不是真正的荒野,而是指现实状态,现代化的状态,他的逃离是一种自我放逐,心灵的放逐,实际上他一直住在城里。波拉尼奥实际上非常聪明地把好几个东西重叠在了里面。”■ 荒野侦探