靠不住的铁证们

作者:王星(文 / 王星)

( 1967年2月25日,阿尔伯特•德萨尔沃在企图逃离关押他的精神病院后再次被捕。1964年,德萨尔沃作为“波士顿扼杀案”的唯一嫌疑人被逮捕,但警方始终缺乏足够的证据将他依照谋杀罪定罪 )

( 1967年2月25日,阿尔伯特•德萨尔沃在企图逃离关押他的精神病院后再次被捕。1964年,德萨尔沃作为“波士顿扼杀案”的唯一嫌疑人被逮捕,但警方始终缺乏足够的证据将他依照谋杀罪定罪 )

伪造DNA证据

2009年秋,《纽约时报》等媒体相继刊登报道,宣布以色列的Nu-cleix公司最近在《国际法庭科学杂志:遗传学》的网络版上发表论文,声称可以“在任何一所大学的标准生化实验室中伪造DNA证据”。

依照论文首席作者丹•福鲁金的描述,伪造DNA的基本前提不过是借助一台生化实验室中常用的离心机将样本中的红细胞与白细胞分离。因为红细胞中不含有任何DNA信息,伪造者便获得了一份实际上已经被“漂白”的“基底样本”。此后需要做的不过是设法取得某个需要“陷害”的样本(血液、烟蒂等)进行全基因组扩增,便可伪造出一系列完全带有欲陷害样本特征的“DNA证据”。

另一种DNA伪造方法甚至更“无中生有”。通常司法机构DNA档案库用数字和字母描述DNA的13个固定片断,正是它们的组合确保理论上每个人的DNA都独一无二。福鲁金的研究组克隆了这13个DNA片断,建立起包含425个DNA片断的“素材库”,借此便可以任意组合伪造DNA。论文最后称:为证实他们的理论并不只停留在“假说”阶段,他们已经将一些伪造样本呈交给一所与FBI有合作关系的实验室进行验证。结果该机构将所有样本都鉴定为合法有效。美国国家标准与技术研究所身份检测项目负责人约翰•巴特勒称:送来的伪造DNA如此逼真,的确令他印象深刻。

在DNA比对分析运用于法庭科学的历史中,1994年的O.J.辛普森案称得上既是最好的时代,又是最坏的时代。当时控方提供的涉及DNA的证据包括:在辛普森家中卧室床下发现一只袜子上有血迹,DNA分析符合辛普森和他前妻的特征;在犯罪现场后门发现的血迹经DNA分析属于辛普森;在辛普森的野马车里发现多处血迹,也符合辛普森的DNA特征;另在车内地毯上有其前妻的血迹。辩方则质疑控方提供的证据不够合法更不够“干净”,例如:在现场搜查的法医当时并未在犯罪现场后门反吸血迹,也没记录在袜子上发现血迹,他们是在几个星期后从辛普森身上取了血样才“发现”这些血迹的;那只袜子上的血迹中发现了只在实验室中使用的抗血凝剂成分;野马车中的血迹在6月炎热的气温下停留了7个小时才被取样,样本很可能已经变质。

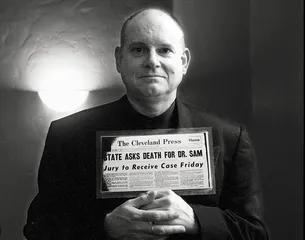

( 1995年,山姆•谢泼德的儿子(左)状告俄亥俄州政府,要求州政府承认错判。山姆•谢泼德是美国司法史上唯一一位因同一起谋杀案而先判定有罪、后判定无罪、而后又被判定有罪的人 )

( 1995年,山姆•谢泼德的儿子(左)状告俄亥俄州政府,要求州政府承认错判。山姆•谢泼德是美国司法史上唯一一位因同一起谋杀案而先判定有罪、后判定无罪、而后又被判定有罪的人 )

辛普森案的最终结果,原本作为控方重量级武器的DNA证据成了辩方最顺手的反击工具。倘若当时有了Nu-cleix公司的这篇论文,辩方恐怕只需凭借两件事便足以让陪审员印象深刻:袜子血迹中存在抗血凝药剂成分;警方证人福尔曼对黑人有偏见,而且曾向房客索取过辛普森汽车的钥匙。

缺乏说服力的DNA

( 1995年6月21日,接受庭审的辛普森 )

( 1995年6月21日,接受庭审的辛普森 )

不过,按照Nu-cleix公司的方法,你至少还需要一台析解血样的离心机,因此有人怀疑这套DNA伪造技术在“普及应用”方面有多大的可行性。然而,哥伦比亚广播公司的法律分析家科恩已经开始担忧:“这对于全世界的司法界来说都是潜在的大新闻。我认为,不久以后就会有辩护律师援引此项研究成果来质疑尚未宣判或者已经结案的官司中使用的DNA证据。”

科恩的担忧绝非杞人忧天。20世纪90年代起在美国启动,至今仍在进行的“无辜工程”实施期间,近200名曾被定罪的嫌疑人因DNA证据被宣判无罪。辉煌的战绩已经使太多的人太习惯于期望DNA“一锤定音”般的戏剧效果,至少是在很多历史案例的处理中,DNA已经成了几乎拥有绝对发言权的物证。但倘若将一切重新放到Nu-cleix公司的离心机上,很多事情很难说不会另出现一番剧情。

涉及13名被害者的“波士顿扼杀案”上世纪在美国轰动一时。1964年,阿尔伯特•德萨尔沃被逮捕,但警方始终缺乏足够的证据依照谋杀罪定罪。2001年,警方应家属要求应用DNA重新核查,结果发现证物中提取出的DNA与德萨尔沃的并不相同。这一结果无疑支持了“顶罪说”,但仍没有足够证据能解释为什么德萨尔沃可以指认出警方不曾对外公布的犯罪细节,以及为什么自他入狱后同样手法的扼杀案不曾再度出现。至于此次DNA证据的表现,事后一位病理学家的评论让人听起来有些毛骨悚然:“没有在犯罪现场发现某人的DNA并不代表该人没有到过犯罪现场。”

1954年“山姆•谢泼德案”的受害者只有一个,但名气绝不逊于“波士顿扼杀案”。山姆•谢泼德是美国司法史上唯一一位因同一起谋杀案而先判定有罪,后判定无罪,而后又被判定有罪的人。此案还曾被改编成多部影视作品,其中最有名的该算是由哈里森•福特主演的《亡命天涯》。电影自然有它自己的好莱坞套路,真实的谢泼德案是:骨科医生山姆•谢泼德因涉嫌棒杀妻子而被捕,他自称无辜,辩称有外人入室。随后的调查审判成了美国司法史上“舆论干预司法”最臭名昭著的例证。谢泼德最终被判定犯有二级谋杀罪,判处终身监禁。1966年,美国高等法院以证据不足驳回判决,谢泼德获释。1995年,谢泼德家族状告俄亥俄州政府,要求承认错判。2000年,法庭正式交锋之时,谢泼德家族抛出一个新的嫌疑犯——修理工理查德•埃柏林。至于终极武器,他们也选择了DNA。DNA专家指出:经过与取自现场的两个血斑样本比对,第二个样本中可以排除谢波德,两个样本中都不能排除埃伯林。然而,这次DNA证据没有招架住此前便一直存疑的咬痕以及X光片证据的对质,法庭驳回了谢波德家族的起诉,换言之,陪审团认为谢泼德“并不是无罪的”。

谢泼德案三审期间,起到重要作用的辩方另一证据是:埃伯林是个秃顶,这与谢泼德向警方反复描述的“头发浓密的入侵者”在形象上实在相去太远。然而,究竟该相信“人像拼图”还是“DNA拼图”?至少“詹姆斯•哈瑞特案”中的哈瑞特就和埃伯林的运气大不相同。1961年,英国发生一起一男子持枪射杀一对情侣的命案。女受害者侥幸存活,警方根据她的描述绘出一张人像拼图。此外另有3名目击者看到该男子驾车逃离的场景,他们的描述构成了另一幅人像拼图。两份人像拼图共同特征唯有一个:凶手有着“深陷的褐色眼睛”,这也是女受害者在回忆中非常肯定的细节。警方随后扣留了两名嫌疑犯。一名是詹姆斯•哈瑞特,另一名是彼得•阿尔芬。哈瑞特与人像拼图并不相似,尤其眼睛不是褐色而是蓝色,而阿尔芬却与哈瑞特的描述非常相似。就在此时,女受害者改称攻击者的眼睛是“圆形的水蓝色眼眸”,并在列队辨认罪犯时挑出了哈瑞特。审判期间,哈瑞特始终辩称案发当晚自己在距离案发现场约320公里处,而且有目击者提供不在现场的证明,但他最终被判有罪,于1962年执行绞刑。另一方面,由于不再有被起诉的危险,阿尔芬倒在许多场合表示:自己受雇去破坏那对情侣的恋情。2000年,哈瑞特的家人要求驳回当年的定罪,然而他们提供的DNA样本却与证物上的样本非常相符。2001年,警方对哈瑞特进行开馆取样,DNA比对结果再度重合。2002年,刑事上诉法院裁决:当年对哈瑞特的定罪完全合法。至于人像拼图上的矛盾,如今看来似乎只是容错范围内一个可理解的误差。

没有不能伪造的证据

事实上,在DNA比对分析大出风头之前,围绕“詹姆斯•哈瑞特案”司法界争论最多的其实是人像拼图的可信度。在DNA比对分析站稳脚跟之前,有“铁证”之称的分别是指纹辨识与贝迪戎人体测量法。然而,这三大铁证的“铁定度”却也都陆续受到过挑战。

19世纪80年代是人体测量法大放光彩的时期。与纯粹依靠警察的记忆相比,以大量测量数据与术语化人像拼图为依托的人体测量法自然拥有绝对的优势,但与几乎同时兴起的指纹辨识技术相比,人体测量法的繁琐以及测量失误率也是显而易见的。1895年,倒霉的英国商人阿道夫•贝尔被目击者证词以及人体测量法档案误判为一名诈骗惯犯。此后,除了法国对AOC的人体测量法敝帚自珍了一段时期,指纹辨识已经成为各国警察普遍运用的新一代“铁证”。

英国推理小说家奥斯汀•弗里曼的本职为医师,被后人尊为将现代科学探案带入推理小说的第一人。他的《红拇指印》写于1907年,算起来正是指纹最热闹时髦之时,然而,弗里曼却在小说中探讨了一番用铬酸凝胶翻印伪造指纹的可能性。从所需要的装备和技术上看,弗里曼提出的指纹伪造法在“普及可行性”方面其实与Nu-cleix公司提出的DNA伪造法近似,但恐怕毕竟只是小说,对于指纹权威地位的威胁还不及20年后错报的一篇报道。1927年,一篇关于一对双胞胎的研究论文中提到两人的指纹“呈镜像”。此后一份英国国家级报纸却据此刊登了标题为《非同一般的双胞胎:指纹完全一样》的报道。结果,新苏格兰场(伦敦警视厅)收到大量来信,纷纷要求对此给出明确解释。直到医疗期刊《手术刀》终于对此进行澄清,这场风波才得以平息。

然而弗里曼的担心并非没有道理,指纹确实可能以某种方式伪造。经常被人们忽略的是:只有在理想状态下,指纹分析法的误差概率才能被控制在1/640亿。事实上在现场取得的指纹很大一部分是指纹残片,其平均大小仅为完整指纹的不到1/15,其中包含的特征点数量过少,即使在现有圈选区域中特征点全部符合,事实上也无法确保原指纹和样本指纹之间的同一性。2004年,美国一批专家曾针对各国犯罪实验室的鉴定能力进行过一次考评,在“特征点分析比对”这一环节中,20次群体比对仅仅只有3次获得了统一的结果。更具讽刺性的是,这一比例颇接近于弗里曼的小说中那批伪造指纹蒙混过专家检验的数目。

现实发生的最著名的涉嫌伪造指纹案例发生在巴哈马的拿骚。1943年,美国百万富翁哈里•奥克斯在卧室中被枪杀并焚尸。从现场的中式屏风上提取到的一枚指纹将犯罪嫌疑锁定在奥克斯的女婿艾尔弗雷德•德马里尼身上。然而,审讯时却有一系列人证证明德马里尼案发时不曾进入卧室,而且指纹自现场提取的时间在警方记录中也含混不清。当德马里尼自称回忆起警官曾在审讯室里刻意递给自己一杯水和一包烟,随即又很快小心地收走时,整个法庭的气氛显然已经变了。德马里尼最终被判无罪,杀害奥克斯的真凶至今不得而知。

时至今日,这套手法已经被各种探案影视剧普及。除了被砸碎停止的手表,印有完美指纹的杯子成了罪案现场又一缺乏诚信的证据。所谓“魔高一丈”经常会以各种令人意想不到的方式呈现。就DNA证据而论,在Nu-cleix公司信心十足地拿出自己的伪造样本之前,一些离奇的DNA伪造案例其实已经存在。

1983及1986年,英国乡间分别发生两起类似手法的少女奸杀案。警方认为凶手是同一人,并最终将怀疑集中在理查兹•巴克兰德身上。经过盘查,巴克兰德承认谋杀了第二个女孩,但否认实施了第一起谋杀。经DNA比对,两起案件的犯人确为同一人,但并不是巴克兰德。警方对当地5000多名男子进行调查,却没有发现一例符合。正困惑之际,警方接到举报,说有男子自称同事科林•皮特福克花钱让他冒名提取血样。DNA比对最终将皮特福克锁定为两起奸杀案的凶手,但没有人解释巴克兰德为何曾经认罪。

更有创意的一起DNA伪造案发生在1992年。一位名叫约翰•史奈伯格的医生强奸了自己的病人。警察从史奈伯格身上取得了据信属于他本人的血液样本,经与现场提取的三处精液样本中的DNA比对,结果无一吻合。事后才发现史奈伯格在自己上臂里手术植入了一个彭氏管,其中灌满了取自其他人的血液和抗凝血剂。

多精确才够准确

与这些“换汤不换药”的手法相比,Nu-cleix公司的手法因为可以从“本质”上伪造DNA而格外令人侧目。不过,Nu-cleix公司此后不久就公布了同样由他们研制出的“验假”方法:“原产”于人类细胞的DNA会产生“甲基化”反应,在试管中“孕育”的DNA却不会如此。Nu-cleix公司称:虽然比较费时费力,在发现甲基实验也能被造假之前,增加一套甲基实验对于控制DNA样本的纯净性具有重要意义。

但这套解决方案依然不足以消除以科恩为代表的法律专家的担心。尽管在非专业的旁观者眼中似乎风光无比,行内人士都清楚DNA比对花费了多少努力才逐渐被法庭认可。在这种其实并不友好的氛围中,即便及时发布了“补丁”,新BUG无疑将使法庭上的各种DNA证据面对更多的质问,尤其是当这些证据取自某个精英或明星的袜子上时。

1975年,“道博特规则”诞生。依照“道博特规则”,科学证据在美国法庭上的入场规则是:这一科学知识不仅在某一特殊领域得到普遍认可,而且要对其科学方法和技术的可靠性做出鉴定。在O.J.辛普森案的审前听证会上,被告方就曾依据“道博特规则”质疑RFLP和PCR这两种DNA分析技术能否用于法庭作证。“限制型片断长度多态性标记法”(RFLP)诞生于20世纪70年代,适用于分析含有足够多DNA的样本。可以通过单个细胞复原DNA的“聚合酶链反应”(PCR)发明于1983年,所谓“一滴唾液抓凶犯”的传说便始于此项技术发明后。总体而言,随着技术的发展,DNA分析需要的样品量越来越少。但是,与此同时,DNA样本也面对着更多地被“污染”的危险。

在精确度方面,较为“原始”的RFLP技术和正时兴的PCR以及STR技术孰优孰劣,即便是不面对外界的质询,各方面专家之间意见也并不一致。美国密尔沃基州犯罪实验室主任迈克尔•坎普自信:“通过RFLP技术,你不能毫无疑问地确定一个人的身份。现在PCR技术用来确认一个人的身份已经是绰绰有余。”英国皇家化学学会的布赖恩•英尼斯在《身体罪证》一书中却不无担心地提醒:“PCR技术会不加选择地复制所有DNA,甚至包括周边污染物质的DNA。在轮奸案一类有‘混杂样本’的实际案例中,PCR技术总是难以做到足够精确。”

RFLP测试在O.J.辛普森案中被搞得耳熟能详,在“谢泼德案”的DNA复查过程中众所瞩目的倒是PCR技术。现场发现的两个血斑样本因时间久远已经严重变质,必须应用PCR技术,然而控方提供的比对结果只能将新嫌疑犯埃伯特定性为“符合这种DNA特征的几百万人中的一个”,无怪乎辩护方不无揶揄地反驳:倘若一个嫌疑人是百万分之一,在时代广场5英里的半径范围里就有12个恰好和他相同的人。

假如百万分之一不算有足够说服力,多大概率才能确保DNA比对的精确?现在DNA比对已经能达到万亿分之一的级别,但不止一位DNA分析专家曾经抱怨:对于概率的无限制追求已经成了一种法庭偏执。“世界上没有两个完全一样的指纹”,这是一条无从验证的公理,而DNA比对的完美概率也只能接近一个理想中的无穷大。号称有确切统计数据的鉴证法,可能只有那个被后世认为主观因素太多的贝迪戎人体测量法。贝迪戎称,在“人体参数在20岁后保持不变”的前提下,依照他所归结的11个身体参数,找到两个身体参数完全一样的概率为1/20万。

三种鉴证法有一个共同点,即:累积的可参照数据库越大,比对结果越精确。可是,当数据库本身也出现问题时,这些“铁证”的可信度就的确岌岌可危了。2007年8月,英国内政部承认,英国国家DNA数据库存有50多万个虚假的或拼写不正确的姓名。在数量如此惊人的“伪造”信息面前,Nu-cleix公司的伪造工作实在只能算小打小闹。

将轻罪罪犯的信息作为基本数据来源,这一原则在三种鉴证法数据库的建立上也是相通的。孕育出贝迪戎人体测量体系的法国司法系统笃信维多克创立的“惯犯即要犯”原则,指纹与DNA数据库的热衷者也都坚信:“偷盗与性侵犯乃谋杀之父”,而不是像嗜了鸦片的德•昆赛在《谋杀作为一种优雅的艺术》中说的那样正好相反。

数据库无限增大固然对及时锁定嫌疑犯有利,但DNA天生的“血缘性”同时也引发了“DNA时代的犯罪株连”。2006年6月,《科学》杂志刊载文章,引用美国司法部的一项调查称:46%的囚犯都有亲戚被监押。文章的第一作者、美国哈佛大学医学遗传学家弗雷德里克•比伯据此得出的结论颇有些傲慢:“我们不敢贸然断言到底是遗传基因、社会环境、经济状况、身份地位,还是执法行为导致了这一结果,不过从某种程度上说,原因并不重要。”社会学家布鲁斯•韦斯顿则质疑:与重罪犯相比,在被捕、被拘和被判轻罪的人中,非洲裔和拉丁裔年轻人受到了特别“关照”,如此畸形的数据库可能导致的结果是:误配出只属亲戚关系、与案件全无关联的DNA匹配对象。家庭株连式的DNA比对的合理性只建立在一种假设之上,也即“犯罪倾向是不可更改的遗传特性”。这种假说历史悠久,在犯罪学领域至今仍有争议。巧合得有些骇人的是,贝迪戎人体测量法与指纹辨识技术的发明初衷都是为了筛选出社会中“具有不可更改的遗传犯罪特性”的类型人群,初始的切入点无非是从颅相转移到了手指,而如今这种偏见似乎又渗入了血液。

与李昌钰博士交往颇深的美国医学病理学博士迈克尔•巴登曾著有《法医探案》,他在书中郑重引用弗朗西斯•培根《新工具论》中的一段话:“人的认知不是枯燥乏味的,它被注入了愿望和情感,这就引发出‘主观期望的科学’。因为人们愿意相信他所希望的事情是真的⋯⋯情感无处不在,常常以看不到的方式存在且影响我们的认知。”这通絮叨出现在一本法医鉴证书中并不牵强,尤其考虑到这位弗朗西斯•培根其实自己也身份难辨,早就有笔迹鉴定学家和DNA学家惦记着考证他真正的面目。■ 铁证靠不住