日常之美与互动设计

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 如恩设计研究室和设计共和创始人郭锡恩、胡如珊 )

( 如恩设计研究室和设计共和创始人郭锡恩、胡如珊 )

上海100%的设计展是从一些看起来奇形怪状、莫名其妙的桌子椅子开始的,5个中国的建筑事务所提供5件概念性作品,变成一场名为“Step 1”的小型展览。比如朱锫、吴桐的“人间造境”,一个如同亨利•摩尔雕塑的座椅系统,用柔和的、不规则的曲线限定出多个就坐空间,设计师原本的想法是借助太湖石、山峦等自然形态造出东方园林的意境。

“业余建筑工作室”的“爬椅”,又一次“造椅如造园”的行为。“爬,如活物般强调山的动态,如果‘爬房’意指一座山,那么坐在椅子中就如同坐在山中,意境就远。传统建筑常把一扇门、窗做成建筑的样子,这种大小互换的观念我一直有兴趣。”王澍在电话里对我说。

这张有着超乎寻常体积的椅子还是王澍的建筑类型“爬房”的缩小版本,“爬房”有时候也被称为“山房”,取自杭州灵隐佛寺前的千佛岩,一个处于自然与城市交界处的讲学场所。原型建筑如山体一样在地面起伏,落地处高约12米,盘旋到最高点约19米,总物理长度超过了300米。

有着檐下、洞内、飞道、屋顶下沉院落、屋顶平台等多种空间的原型被转换成“爬椅”简单笨重的长方块木料,带着倾斜的坡度高低起伏地不断延伸着。作为一种崖壁佛窟类型,时而有黑色皮面间隔其中,构成一个个宽大的座椅空间,或者小小的方形洞窟穿透拙实的木块。只是在局促的展馆中,缺少青山绿水的陪衬,它很难让人产生诗情画意的联想。

有限设计的建筑师王晖提供了一件“不圆的圆桌”,一个和建筑、建造、微小结构、回收材料有关的即兴设计。圆桌是初始状态,直径2.4米,高20厘米,用白铁皮围成一个紧箍咒,然后把剩余的、回收的、被丢弃的下脚料像楔子一样打入其中,再安上几条破桌腿,把2.4米见圆的平面表面磨光,这个设计就算完成了。最初的构想中,类似混凝土、板砖、木块等各种软硬质地的材料挤进铁皮圈之后,所以,圆桌一定是不圆的。

( 从竹子和莲藕萃取形象的边桌或茶几(如恩制作) )

( 从竹子和莲藕萃取形象的边桌或茶几(如恩制作) )

从现在的成品看,桌面材料被用得最多的还是碎木块,一起挤出一个深深浅浅的斑驳表面,像切开的肉皮冻一样,还有废弃的木管在圆面上形成大小不一的窟窿眼,桌面之下,粗糙的木块更是“惨不忍睹”。王晖告诉我说,“最后桌子长成什么样,对我来说变得不重要。桌子只是跟高度有关系,大致70厘米到80厘米的标高系统都可以称为桌子,材料或者其他东西是附加在功能之外的。一张桌子究竟应该怎么做,我其实是想提供一个问号”。

这种对“我们是否需要十全十美”的质疑态度,让人回想起多年以前荷兰设计师提奥•雷米(Tejo Remy)那个革命性的“抽屉柜”,雷米找来了20个大小形状不一的旧抽屉,给每个抽屉配了一个新的木头套子,然后用一根黄麻绳松松垮垮、歪歪斜斜地一捆了事。当时,设计者说他并不想设计,只是想即兴创作。说得严肃一些,你也可以认为这是设计师对设计行业变得越来越复杂化的一种批评,强调想法在工艺之上,思想在物质之上。

( 单椅与单桌(如恩制作) )

( 单椅与单桌(如恩制作) )

在纯粹的观念表达之外,一些与出色的式样形态、制造工艺和材料质感有关的产品也同样打动人心。在去年第一次推出的系列中,“如恩制作”增加了桌椅、茶具、灯具等新产品,大部分仍然延续去年的设计脉络,东方传统生活情趣与现代设计元素的结合,材料、工艺、比例和视觉效果的反复提炼,还有一点东方的怀旧与优雅。

说起自己的产品,如恩设计研究室和设计共和的两位创始人郭锡恩、胡如珊有时候喜欢引用爱德华•萨义德或者鲍德里亚的理论,或许他们的东方主义也仍然是“他者的东方”,只是因为被反复提炼、删减而变得温和含蓄起来。6条腿的“单桌”采用了单椅独特的木腿,去掉其中一个支撑,体现“单”的无用,两副单及无用的木腿连接在一起,又回到“成双成对”。

“如恩制作”几次用到了“转换”的设计手法,萃取一些典型物品的形象进行转化,变成另一种用途,改变过去的材料,然后调整到恰到好处的尺寸和比例。就像曾把倚靠在墙边的竹梯变成一架胡桃木边框的穿衣镜,今年,“火柴灯”的轮廓像一根燃烧着的火柴,被透明玻璃罩包围着,流露出安静朴素的生活暗示。三层的“便当”便携食盒显然脱胎于过去的提盒,只是线条被简化,质感被实木、橡木夹板和高光钢琴漆强化。放在黑色水曲柳木架上的那个亮闪闪的“合金香槟桶”,取自一个传统中国花瓶的形状,镀银的铜瓶置换了过去的瓷瓶,不用做酒桶的时候,还可以起到花瓶的装饰作用。

PEGA D&E的展台是一些色彩鲜艳的墙壁贴纸、气球形状的灯具或者折纸的茶包,乍看之下,这样幼稚童趣的展示品出自一家有着250名设计师的大规模设计顾问公司,似乎让人难以理解。但是,一个画在墙上的留声机伸出折叠的红色纸喇叭,徐徐展开它,音乐声就此流泻出来,还有那个同样画在墙上的橙色落地灯,在折纸灯罩的开合之间,灯光居然明灭不定。就这样,一些普通的纸张在二维和三维之间自由转换,突然让人获得想象的喜悦。■

( 截面边桌通过对实木的切割呈现其截面上木纹的自然魅力(如恩制作) )

( 截面边桌通过对实木的切割呈现其截面上木纹的自然魅力(如恩制作) )

产品必须看起来有多好

——访如恩设计研究室及设计共和创始人之一胡如珊

( 合金香槟桶/瓶用抛光不锈钢铸造出一个中国传统花瓶的形状(如恩制作) )

( 合金香槟桶/瓶用抛光不锈钢铸造出一个中国传统花瓶的形状(如恩制作) )

三联生活周刊:“如恩制作”今年发布的新产品中,哪一件是你个人最满意的?

胡如珊:我最喜欢的是“单椅”(Solo Chair),它是受伊姆斯的“壳椅”启发,这一点从它的外壳造型就看得很清楚。但这是一个被改进的形状,然后再用织物或者皮革包裹,外观和感觉就完全不同了。现在椅腿具有斯堪的纳维亚的感觉,主要由于木料的修饰细节,它和上面的椅壳结合在一起,变成一件雅致的餐椅,也可以用在其他不同的设计项目中。

( “道茶”的茶壶外图案颜色随着温度的变化而改变(PEGA D&E) )

( “道茶”的茶壶外图案颜色随着温度的变化而改变(PEGA D&E) )

三联生活周刊:通常你们一件新产品是怎样的诞生过程?你是否自己亲自提出原型概念,然后让其他设计师进行发展?在产品实现的整个过程中,哪个环节你尤其注重?

胡如珊:我们是一个有机的团队和设计过程,有时是我,有时是郭锡恩或者我们的某个设计师提出一些有趣的想法,然后进行大量的讨论,从概念到细节的最终决定都是出自我或者郭锡恩。设计团队协助解决随着生产过程而来的许多技术问题,包括工厂、采购等,总之是一个流动的过程。至于我个人最关注的是设计概念,还有产品必须看起来有多好!

( “壁贴系列”中的收音机、立灯和可随意变化味道的香水瓶(PEGA D&E) )

( “壁贴系列”中的收音机、立灯和可随意变化味道的香水瓶(PEGA D&E) )

三联生活周刊:你们说过想要发展一种我们自己的语言,是否在这方面已经有所成果?

胡如珊:设计的成果很难界定,因为它是一种主观的看法,取决于观看者和观看的角度。有些设计师用了一辈子的时间来找到自己的声音,我们无法用两年时间就来定义自我。现代是什么?审美是什么?在中国现代性又意味着什么?在产品设计领域,中国文化如何进入更宽阔的审美批评中?这很难被明确表述。只能说我们在寻找自己语言的过程中初见端倪,但它始终是一个进展中的工作。■

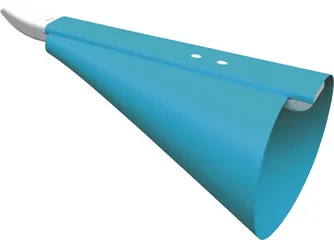

( “哑剧”折纸桌灯(PEGA D&E) )

( “哑剧”折纸桌灯(PEGA D&E) )

好创意不只在天空飘浮

——访PEGA D&E设计总监萧铭楷

三联生活周刊:像“展开——壁贴系列”这样的概念产品展示了二维和三维之间的自由转换,你们的实验初衷和目的主要是什么?

萧铭楷:一般来说,我们很少注意电器用品的装饰效果,更多考虑实际用途,如果它有双重作用会怎么样?我们希望探讨商品在形体与功能之间的可能性,看看尝试物品改变外形的同时,是否也能提供实质的加值功能。这个系列以古老东方的折纸技艺,加上西方现代墙饰设计,用科技和巧思让原本只有平面的装饰品有了功能。在使用过程中,我们可以自行操控频道、声音大小、光线明暗度、香味等,建立起使用者与商品之间最直接的联结。在这样二维与三维的转化过程中激活对象,才明白空间原是可以触知的。因为结合纸的轻盈、折纸的创意与三维效果,把人引入五感的空间,触动每一条感官神经,获得趣味。

三联生活周刊:落地灯、留声机这样的传统三维产品被二维化,这是否也预示了某种未来的趋势?

萧铭楷:我们起初只是尝试探讨物品的形体与功能的变化,在研发过程中,发现这样回复到二维的设计结果,也正好符合住宅空间越来越精致的趋势。至于会想到做成落地灯和留声机,是希望以经典的设计引起消费者共鸣。

三联生活周刊:从具体的互动技术运用和发展来说,今年PEGA D&E有哪些新的创造和突破?

萧铭楷:技术上的突破倒不是重点,重点是如何将这些现有的技术应用在我们的设计理念上,让好创意不只在天空飘浮,更可具体实现。比如以复古留声机为外形的,其实是台可以调频的收音机,以圆盘作为调整频道的媒介,使用者利用调整喇叭的大小,来控制留声机发出的音量,还有自行调整灯光亮度及立灯和可随意变化味道的香水瓶。在制作过程中,这三样作品的困难点在于找到最适合的材质、纸的折法和机电整合能力。

三联生活周刊:产品中像纸一样薄的线路是如何实现的?

萧铭楷:它是运用软板电路印刷的技术,这样的技术应用需要设计师与工程师配合才能落实。为了薄形诉求,在电路板的体积与机构件上,我们也在可能范围中让所有材料极薄、极小化,也是这次最大的挑战和突破。

三联生活周刊:你们为茶包的外包装设计的“道茶”,这个名字表明快速时代的“快茶道”倾向?

萧铭楷:Dao的发音可以代表两种不同的意涵:倒茶的倒(动作)和道茶的道(诉说)。这个作品结合这两种意涵,希望在这个凡事讲求快速的环境下,仍可保留东方传统的品茶文化。透过特殊结构设计,我们将茶壶、茶包以及茶杯三者合而为一,体积小到可以随身携带。

三联生活周刊:“道茶”的茶壶外图案颜色随着温度的变化而改变,这一设计只是为了增添产品的使用乐趣?

萧铭楷:一方面是运用感温油墨,提供品茶时视觉上的乐趣及新奇感。另一方面是结合功能性,让品茶者随着图案的不同,对茶水的温度有更轻松的觉察,借以提醒“好茶应即刻享用”。■ 之美设计互动日常