英国馆,种子的力量

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

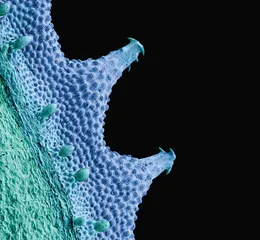

( 非洲毛束草 )

( 非洲毛束草 )

天外来客

乍看起来,托马斯·海德威克(Thomas Heatherwick)设计的世博会英国馆是一个未来主义的天外来客:一个表面遍布向各个方向伸展的“触须”的白色圆角立方体,静静伫立在足球场大小的四角掀起的不规则广场上,仿佛一张拆开的包装纸上的神秘礼物,正屏息凝气等待开启。

海德威克对本刊记者描述,那些“触须”其实是6万根长达7.5米的透明亚克力杆,在风中轻微摇动,形成展馆表面永远变幻的光泽和色彩,每一个人、每一分钟可能都会看到不一样的英国馆。白天,室外光线充足的情况下,光线会透过透明的亚克力杆照亮内部,产生庄严肃穆的空间感;到了晚上,内部的人工光源又能由内而外点亮整个建筑。包裹英国馆的“包装纸”不仅提供了广阔的公共活动空间,掀起的凌空部分也可以为观众遮风挡雨。

纯净,柔和,而且神秘。“就像一个珠宝。”海德威克形容,“因为这将是有史以来最大的世博会,200多个国家参展,参观者走到英国馆可能已经筋疲力尽了。看上去相似的展馆,人们可能就会忽略掉,不想再进去了。因此我们决定要做个非常不一样的,简洁有力,哪怕是你再累,你也想进去。”

“英国曾经在1851到1951年间主办过世博会。我不够老,从来没有亲眼观看过。但我祖父曾是1951年在伦敦南岸举办的庆祝首届世博会100周年庆典的展览设计师。如果可能,我真希望我能参加1851年的伦敦世博会,那是在水晶宫里举行的史上第一届世博会,那一定很奇妙。”海德威克电话里的声音听上去有着毕业生般的热忱,事实上,年轻的他已是英国最著名的建筑师之一,被誉为“英国最具创造性的大脑”,因为他喜欢用意想不到的材料,创造兼有箴言般的智慧和数学概念般的优雅的作品,挑战想象力的极限。

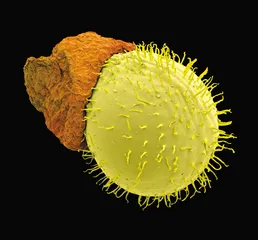

( 麦仙翁 )

( 麦仙翁 )

像珠宝一样的英国馆设计源自他把制作融于建筑的想法。海德威克在伦敦北部的一座大房子里长大,母亲在那里有个家庭作坊,专门制作珠子和珐琅珠宝。他说:“小时候每天有那么多人在周围制作,让我开始对制作感兴趣。在曼彻斯特理工学院学三维设计让我更接近制作了。我之所以对建筑感兴趣,也是因为它们是周围能制作出来的最大的东西。但我难以想象建筑总是那么硬邦邦的,不去融入制作传统。如果你把耳环与楼房做个比较,会发现多姿多彩都在耳环中。英国现在已经丢失了制作传统。这也是我为什么喜欢去中国的原因,因为这里还保留着很多制作工艺。”

“在人们的印象里,大概英国就是戴礼帽、拄拐杖、抽雪茄的老派绅士形象吧?让我兴奋的是,我可以通过英国馆的设计来打破这种成见。”最终,海德威克的方案在47个方案竞标中胜出,击败了包括扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)在内的著名建筑事务所。任评审团主席的英国贸易投资国务大臣罗德·琼斯(Lord Jones)勋爵表示:“评审团认为托马斯·海德威克团队关于世博会英国展馆设计的方案独树一帜。我们被它独特的理念以及将技术与观众感官体验完美结合的特点所吸引。它将成为一个反映观众心声和感受的展馆,同时也是最能代表英国品牌形象的展馆。”

( 松露玉 )

( 松露玉 )

赢得了竞赛,但是海德威克对最初的创意并不满意。他对本刊记者说,英国馆在设计之初是一个炫目的发光体,每根触须顶端都有一个细小的彩色光源,这些光源可以被组合成多种图案、颜色和信息。这些信息和图像向外界显示展馆内部的活动,还可以通过交互技术将观众的实时建议添加进去。“但是人们会在世博园区看到太多的灯光变化、色彩变化,太多的纷繁复杂,所以我们最终选择了透明的亚克力杆,传达自然和纯净的感觉。”

放弃了信息屏,海德威克决定再去寻找一个好的创意,让展览本身建造房子,而不是把造房子和展览割裂开。“不要让人们说,‘你放了些什么在里面啊?’——而这是通常会发生的。”他去找了英国馆的管理人菲力普·多德(Philip Dodd),“他对中国很了解,知道如何在英国馆中展现严肃主题。多德提议,‘城市中的自然’怎么样?因为英国以大片绿色平原而闻名,是全球人均绿化面积最高的国家之一。我突然意识到,这是一个绝妙的主意——我想到了种子银行。”

( 英国馆设计师托马斯·海德威克 )

( 英国馆设计师托马斯·海德威克 )

种子圣殿

现在海德威克头脑里的是位于英格兰南部的英国皇家植物园千年种子银行(Millennium Seed Bank),它是目前世界上最大的野生植物种子银行,目前已经搜集并储存了世界上10%的开花植物的花粉或者种子。“在英国,很多人都知道它,这是一个很伟大的项目,但是大家都没有真正见过那些种子。”

( 上海世博会英国馆(效果图) )

( 上海世博会英国馆(效果图) )

那一瞬间,海德威克有关种子的想法和电影记忆连接在一起了。那是《侏罗纪公园》刚开始的一幕:在一颗琥珀里,发现一只曾吸了恐龙血的古代蚊子。于是科学家从蚊子中抽取DNA,复制出恐龙。这激发了他的灵感:“在英国馆设计中,每一粒种子都像一个DNA一样蕴涵力量,就像是时间胶囊,将远古的某个年代封存住,以备未来某种物种灭绝后重建。电影中设想一个装有DNA的琥珀,而我们设想一个装有种子的亚克力杆,相当于一个‘人工琥珀’,种子象征可持续发展和生命延续。”

“‘种子?’当我第一次把这个想法说出来时,人们都用怀疑和失望的眼光看着我,‘它们那么小,那么不起眼!’但是,当超过6万粒的种子从地球的各个角落聚拢而来,每一粒都是一个未来生命的DNA,那是多么惊人的力量!”海德威克把幻想变成了现实,他们和千年种子银行洽谈,希望有6万粒种子植入英国馆的6万根亚克力杆,对方爽快地同意了。最终落实下来,超过6万粒的种子由千年种子银行在中国的合作伙伴——中国科学院昆明植物研究所的中国西南野生生物种质资源库提供。

( 上海世博会英国馆内部场景(效果图) )

( 上海世博会英国馆内部场景(效果图) )

有了种子,海德威克的英国馆也像是有了生命,不只是一件仅供观赏的英国艺术品了。在他看来,这一展览设计主题其实是很严肃的。“一些种子用于医学,可以拯救千百万人。另一些种子可以带来国家经济的整体繁荣。当然,还有的种子会导致毁灭和灾难。我觉得这很有趣,在显微镜下才能看清楚的种子,可以意味着这么多。令我激动的是人们还从未见过。”

这样一个有关自然与城市的主题也让英国馆有了名字——种子圣殿(Seed Cathedral)。英国馆副总代表艾琳(Carma Elliot)对本刊记者解释:“这是一个有些宗教意味的名字,也是为了带给参观者一种肃穆的感觉,使人沉思冥想,思考自然,思考生命。”她介绍,“种子圣殿”就是一份象征中英两国友谊的礼物。参观者可以在这份礼物的“包装纸”上席地而坐,像在公园里一样。通过三条伸向展馆内部的通道,英国馆之旅将体验到英国的城市风貌和城市中大片大片的绿色空间。通道里独特的布置将形象地展示英国在建设宜居城市时是如何将自然环境融合其中的,还将激励参观者思考水和生物多样性对刺激生长、滋养生命和在整个进化过程中的重要性。

( 剪秋罗 )

( 剪秋罗 )

超过6万粒种子的提供者——中国西南野生生物种质资源库,拥有一个亚洲最大的野生植物种子银行。中国西南野生生物种质资源库参与中英合作的蔡杰对本刊记者说,20世纪20年代,俄罗斯科学家尼科莱·瓦维洛夫就提出了种子银行的设想,并在圣彼得堡建立了世界上第一个农作物种子银行。种子银行是专门保存植物物种的“仓库”,像储存货币那样,在正常情况下进行封存,一旦需要的时候就把种子提取出来。随着生物多样性保护逐渐成为全球焦点,1992年在巴西首都里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上,153个国家签署了《生物多样性公约》,携手保护正在消失的生物多样性。之后,英国皇家植物园于2000年建成千年种子银行,以保存种子的方式开展对野生植物的保护。中国的野生植物种子保存中心——中国西南野生生物种质资源库也于2007年建成,包括种子库、植物离体库、微生物库、动物种质资源库、DNA库和信息中心,是我国唯一一个生物科学范畴的大科学装置。2004年,中国西南野生生物种质资源库与英国皇家植物园建立了合作关系。至2014年,英国将有1000种植物种质备存于昆明,这意味着英国会把该国70%左右的植物种质资源备存中国,而中国也将在英国进行种子的备存。

为世博会英国馆提供种子,是双方合作的又一象征。这一次,不同于植物学家们所熟悉的科学研究,种子的挑选和排布更类似于天马行空的艺术创作。蔡杰说,这超过6万粒的种子来自894种不同的野生植物种子,它们是从西南野生生物种质资源库的4866个种类的3.1199万份种子中挑选出来的。这些种子涵盖了不同类别的植物,如有观赏植物、药用植物,还有粮食作物、油料作物等。考虑到亚克力杆的横切面尺寸和观赏效果,选中的种子和果实最小的像豌豆那么大,最大的是小核桃。根据这些种子不同的大小和形状,他们告诉亚克力杆加工者每一根中放几颗:“又大又特别的,独立放入;再小一些,成对摆放,或者三角形、菱形、梅花状……”

( 铙钹花 )

( 铙钹花 )

蔡杰向本刊记者展示了他们的创作样本——几簇晶莹的亚克力杆中,色彩、形状、排布各异的种子们在里面争奇斗艳,像是随时会翻转变化的万花筒。可以想象6万簇在展馆周围环绕的震撼。■

(种子图片提供:Papadakis Publisher;种子图片摄影:Rob Kesseler/Wolfgang Stuppy) 银行中国馆英国力量种子种子植物