台北看玉记

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 《汶川千手》 )

( 《汶川千手》 )

暗棕色的铁木大门上是莲蓬的门钉,总共6排,每排6个,有的莲蓬饱含着莲子,有的里面的莲子已经落尽,只剩下空洞的外壳。圆形的莲蓬是和大门如出一辙的暗棕色,有点粗糙的感觉,让人想起砂岩石一类的东西。从大门往上,金属外框上贴着“莹玮艺术——翡翠文化博物馆”这几个字。

这家私人博物馆开在台北104建国北路一座办公大楼的底楼,也可以说是全世界第一座以翡翠艺术文化为研究、展示与教育核心的博物馆。开幕式那天,创办人胡焱荣、刘伟贞夫妇和台北“故宫博物院”院长周功鑫、秦孝仪的公子等一起拉下了门前的红布。为“莹玮艺术”赠名题字的是已经过世的秦孝仪先生,他从创办人夫妇的名字中各取“荣”与“伟”字,分别镶入“玉”部,变成一个雅致的馆名。

如果没有被告知,很难把大门上那些莲蓬古旧锈蚀的色泽和质感与光艳碧绿的翡翠联系起来,虽然它们都是由翡翠原石磨制的。“我一直喜欢张大千的水墨画或者莫奈的荷花,所以用了莲蓬的意象,象征源源不绝的生命力。但我在翡翠表面做了处理,不希望让人一看就是翡翠宝石。”胡馆长站在那个翡翠莲蓬的大门口对我说。

为什么是纵横皆六的门钉排列呢?为了取六六大顺的意思?故宫的大门是纵九横九共81个门钉,其他帝王、郡王、公侯等官府的门钉数则依次递减,例如纵九横七,纵横皆七、皆五等等。

“佛教里面的六波罗蜜……”胡焱荣喃喃地说,他的脸上浮起平静的微笑。

( 原藏养心殿的肉形石,外形像一块红烧肉,不仅五花三层,皮上的毛孔也一应俱全 )

( 原藏养心殿的肉形石,外形像一块红烧肉,不仅五花三层,皮上的毛孔也一应俱全 )

莹玮翡翠艺术博物馆的设计者是台湾地区知名建筑师姚仁禄先生,后来,他在办公室里那张宽大的柚木桌子旁向我解释说:“‘六六’其实跟胡先生的宗教信仰有关系,以般若六度为舟航,渡六道之苦海。他是非常虔诚的佛教徒,当时,我就是在这张桌子上画下6个莲蓬,他看了以后很高兴。我们两个都没有多谈,彼此心领神会。”

从翡翠莲蓬大门进入博物馆,先是一张缅甸老帕敢地区的油画,一列大象运输队驮着矿石在缓缓行进。油画下面,还有黄色和白色细沙模拟出这个开采翡翠原石的流域,代表河流的白沙上,蜿蜒摆放着几十颗保留着原本石皮的翡翠原石,看起来像是不起眼的普通石头,只有中间一颗被磨去石皮,露出了晶莹的碧绿。

( 浅灰白玉的中亚双柄碗,有人耳形双柄,内外壁都用金、红、绿色颜料堆涂花叶纹 )

( 浅灰白玉的中亚双柄碗,有人耳形双柄,内外壁都用金、红、绿色颜料堆涂花叶纹 )

公元1世纪时,上缅甸已有敦忍乙国和掸国出使中国。白居易《骠国乐》中,记载了缅甸王子舒难陀率舞队舞团从蜀道赴长安演出的盛况。1788年,中国广东玉石商雇请的滕冲人在孟拱帕敢的乌鲁河右岸发现矿脉,1871年,缅甸原生翡翠矿床被勘探发现,缅甸人把通往玉石矿区之路称为“绿之路”。

翡翠虽然很早就见于记载,但是,这种能够屑金如磨的宝石到清代初期,才从缅甸通过第二条丝绸之路进入中国。清雍正十一年(1733),云南巡抚进贡“永昌碧玉”,指的就是翡翠。因为乾隆皇帝偏好玉器,翠玉雕艺术在清代盛极一时。

( 《扬眉吐气》 )

( 《扬眉吐气》 )

博物馆本身并不大,面积大概1000平方米左右,除了上了油的铁木墙饰和部分地板之外,其他都是白色的,姚仁禄的设计重点是希望博物馆环境尽可能地隐形,只有白色基座上,装在透明玻璃柜中的展品才是唯一的注意力中心。在他看来,一个优雅的博物馆就是缓慢、不喧闹,而且看不腻。“我们希望所有的设计里面都有这种特质,沉一点、圆一点、润一点,这些是我想要掌握的元素。”

开幕式上,周功鑫院长称胡焱荣是“玩最昂贵材料的艺术家”,她的在场多少也代表了台北“故宫”对民间博物馆的支持。她对我说:“我们对一些年轻的创意人才一直很注意,翡翠这种材料清代就有,现在还有人愿意用它做艺术创作,这也是一种传承。”

( 蒙兀儿帝国带镶嵌短剑柄,浅灰色玉,琢制的短剑把上用金丝、红宝石和祖母绿嵌饰花叶纹 )

( 蒙兀儿帝国带镶嵌短剑柄,浅灰色玉,琢制的短剑把上用金丝、红宝石和祖母绿嵌饰花叶纹 )

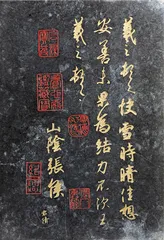

从玉雕艺术来说,开馆展览上总共20多件展品都是些“益发奇想”之作,就像秦孝仪先生生前曾经描述过的:“既镌版追摹书圣王羲之以来法书名迹,又移琢郑思肖九畹兰诸名画,叶枯如茧,虫动欲飞。”主要展品之一“名家法书翡翠十三帙”结合了诗文、书法和玉雕,把翡翠裁为玉版,以阴刻或阳刻再现王羲之《快雪时晴帖》、怀素《自叙帖》、苏轼《寒食帖》、黄庭坚《花气熏人帖》、米芾《蜀素帖》等12件名帖,除了布局、刀工、笔韵、钤印之外,还兼顾玉版的厚度与种质。

也有一些时事化的甚至让人吃惊的玉雕作品。《汶川千手》——墨翠雕成的观音俯视起伏的波浪,众多佛手从大海里升腾出来,象征济危扶困的援手与爱心。《生命的礼赞》——两株翠绿的兰花从黑色的骷髅中滋生,而在讲究吉祥文化的中国雕刻工艺中,几乎从来不会出现骷髅。胡焱荣向我解释说:“花朵美丽、骷髅丑陋,生可喜,死可怕,我是将两者结合起来完成一种转化,兰花从骷髅中长出来,代表生命精华的转变。”

( 《丝丝入扣》 )

( 《丝丝入扣》 )

“翡翠本身材质贵重,传统技术发挥到艺术境界的时候,才会不辜负原料的珍贵。”寒舍艺术中心执行长王定乾对我说,多年以来,寒舍集团一直在台湾地区从事古董家具、珠宝、石刻、字画等艺术品收藏与交易。“在台湾地区,有段时间收藏家对玉器比较疯狂,包括以雕刻艺术为主的古玉和首饰类的翡翠玉器,到现在也是这样。”

玉器收藏,除了成色、质地、水头等先天材质条件之外,还有后天的年代、雕工、器形等影响它的附加价值。“比如翠玉白菜就是行销的成功,其实它在‘故宫’的古董里微不足道。”王定乾评价说,“不过,过去我们台湾地区小学的课本里就有这个东西,我们小时候去台北‘故宫’玩,大人就带你看翠玉白菜和肉形石。小孩子哪里懂文物呢,因为这两个和生活发生关系,你会觉得很有趣。”

( 王羲之《快雪时晴帖》 )

( 王羲之《快雪时晴帖》 )

直到今天,翠玉白菜仍然是台北“故宫”所谓最具人气的展品之一,除了一楼商店大厅里无数的“白菜”纪念品外,三楼还辟了一个“玉灿珠光”常设展,“白菜”和“东坡肉”与玛瑙磨具、白玉锦荔枝、玛瑙佛手、墨晶笔筒、田黄石山子、翠玉插屏、青金石山子等这些清代宫廷玉器被放在一起特意展出。

“玉灿珠光”展上,大部分展品被一一标明了过去清宫里的存放处,像来自永寿宫的墨金笔筒、发晶马上封侯和来自内务府的墨金镜等。出自养心殿的田黄石山子是一大块看起来不太规整的田黄石,浅色的浮雕云雾缭绕,石头上刻着“庆云祥碧汉,锦福绕清霄”10个字。清代白玉锦荔枝原来在乾清宫,锦荔枝本来是苦瓜的另一个名称,又名癞瓜,可能因为名称不雅,所以乾清宫东暖阁的旧锦匣上就写着“白玉锦荔枝”,也是宫廷对器物命名的用心雅致。

( 新疆回部的白玉羊头瓜瓣杯,羊的额头嵌饰红宝石,羊眼用金丝绕嵌缟玛瑙表现 )

( 新疆回部的白玉羊头瓜瓣杯,羊的额头嵌饰红宝石,羊眼用金丝绕嵌缟玛瑙表现 )

乾隆中晚期,苏扬一带的玉市出现大量繁缛风格的玉器样式,被高宗批评为“琐碎、华嚣、俗不可耐”和“玉之厄”,清宫里的玉器开始以石山子、插屏或者笔筒等文雅形式出现,像来自景山寿皇殿的翠玉松鹤,色泽翠绿清亮的插屏由底座和屏风两部分构成,一面浅浮雕山涧高松之景,寓意松鹤长青,另一面雕刻海涛与山石,寓意寿山福海。

在台北“故宫”的玉器藏品中,还有大概290多件伊斯兰玉器。乾隆皇帝娶了香妃之后,许多漂亮的玉器就从新疆地区传了进来,大部分来自印度,小部分来自土耳其,有一些是中亚本地的。这些玉器在雕刻、器形和纹饰上都呈现出不同的风格,除了台北“故宫”之外,还有500件左右藏在北京故宫。

( 清代羊头水盛,这样的造型显然是受到蒙兀儿羊头瓜瓣杯的影响 )

( 清代羊头水盛,这样的造型显然是受到蒙兀儿羊头瓜瓣杯的影响 )

两年前,台北“故宫”举办过一次“伊斯兰玉器特展”,大概20多年前,有过一次“痕都斯坦玉器展”,“痕都斯坦玉器”这个名字直接来自清高宗。

1768年,乾隆皇帝第一次得到一对花叶纹玉盘,把青灰玉雕成盛开的24瓣莲花形大盘,底部是平展的三层八花瓣,宽大的莨菪叶纹在四周围成一圈。这是他第一次认识来自印度的玉器,特意撰写了一篇《天竺五印度考讹》,论述痕都斯坦的地理情况及名字由来。文章中说痕都斯坦位于今日印度北部,以阿拉噶城为中心,18世纪时属蒙兀儿帝国辖地。他还从文章中节选了810个字,让人刻在那对青灰玉盘的盘面上。

( “莹玮艺术”博物馆大门上用翡翠原石磨制的莲蓬门钉和把手 )

( “莹玮艺术”博物馆大门上用翡翠原石磨制的莲蓬门钉和把手 )

“我从1974年到院(台北‘故宫博物院’)服务,跟随年长的同事进库房整理文物,很快发现有一类玉器,有的被套在粗糙的绣花或印花棉布套中,有的会包在精美的锦袋里,如果是后者,器表还常刻有乾隆御制诗,甚至配有精美的紫檀木盒。”台北“故宫”玉器研究员邓淑萍回忆说,“我经过初步研究,确认它们主要来自印度的蒙兀儿帝国(Mughal Empire,1526~1857)与土耳其的奥斯曼帝国(Ottoman Empire,1300~1923),这两个帝国的皇室都信奉伊斯兰教。”

“这些从新疆地区传入的玉器被广义称为‘痕都斯坦玉’,都是乾隆、嘉庆年间的回部贡品,最晚到嘉庆二十二年(1817),还有玉器从回部进贡进来。当初,这些玉器一部分陈列在乾清宫、养心殿、永寿宫等,还有百余件编为‘列’字号,装在回子布套里,与古月轩珐琅彩瓷一起成批堆放在乾清宫东侧端凝殿北小屋中。后来,大部分‘列’字号玉器都运到台湾地区了。”

花叶纹是蒙兀儿和奥斯曼玉器的共有特色,沙加罕玉杯尤其代表典型的蒙兀儿风格。到蒙兀儿帝国第五代帝王沙加罕(1627~1658年)时期,蒙兀儿的玉雕已不采用波斯式的阴刻纹饰传统,开始发展浅浮雕的花叶纹。用既硬又韧的玉料,表现花叶的柔嫩和瓜果的丰硕,纹饰主题多采用花叶、瓜果、羊头等。那时候,也开始流行在玉器上镶嵌金属丝与红绿等各色宝石。

沙加罕玉雕中的代表作羊头瓜瓣杯是一件玉质莹白、抛光细腻的不对称玉杯,整个雕作圆曲的半个葫瓜,单柄立雕成羊头,杯子腹壁的下方浮雕莨菪叶纹,器底琢成一朵盛开的莲花。羊头瓜瓣杯一直被伊斯兰玉器研究学者认为是多元文化的融合——莨菪图案来自欧洲建筑,羊头源自文艺复兴时期的意大利,葫瓜造型取自中国,莲花座则属于印度本土。

( 台北“故宫博物院”院长周功鑫 )

( 台北“故宫博物院”院长周功鑫 )

由于乾隆帝对痕都斯坦玉器的喜欢,清宫里开始仿制它的样式。比如一件清代羊头水盛,这样的造型显然受蒙兀儿羊头瓜瓣杯的影响,以羊头为柄,雕平展花朵为底。但是,上面的叶纹变成了中国人喜爱的如意云头纹、云彩、双喜字等,还在玉器表面浮雕了两只山羊,与器柄的羊头一起组成了“三阳开泰”的吉祥主题。■

台北“故宫”的玉器收藏

——访台北“故宫博物院”院长周功鑫

三联生活周刊:台北“故宫”的玉器收藏大致是怎样的情况?

周功鑫:这里建馆对外开放是1965年,玉器在我们的收藏里蛮重要,总共1万多件。重要的原因之一是乾隆皇帝特别喜欢,像伊斯兰玉器除了进贡之外,宫里造办处也仿制了一些。清朝玉器做得非常多、非常细致,像带在身边的鼻烟壶一做就是一套一套的,用各种巧雕玉材。我们在乾隆帝的收藏中还发现有良渚玉,很可爱的小件东西。当时还没有良渚,良渚是近20年以来发掘的,所以,可以看出乾隆皇帝的收藏是非常精的。

三联生活周刊:这些藏品反映了怎样的制玉工艺呢?

周功鑫:我们从宋元明的东西都有,像明朝的鳌云花插,一整块白玉,用玉外壳的黑色雕成跳龙门的鳌头,上面是黑色的龙角,这些都是用材有巧思的。还有宋朝的玉鸭,小件的动物雕刻。近年来。我们也从别的地方购买一些玉器,比较早期的、出土的东西也一直在收。玉器最早带有礼器的功能,汉朝以前都是和身份有关,春秋战国和气节有关。东汉佛教传入之后,玉文化就走到了装饰性比较强的方向。

三联生活周刊:从玉雕工艺来说,如今在台湾地区有所传承吗?

周功鑫:工艺这方面,我们有台湾的工艺研究所,不过玉雕中,像莹玮艺术那样做翡翠雕刻的没有,因为材料太昂贵了。

三联生活周刊:你写过几部古代漆器研究的专著,基本上像漆器这一类的工艺也都是面临失传的危险?

周功鑫:大漆本身是中国固有的,从春秋战国一直到汉朝是漆文化很重要的时期,那时候,漆器是和生活结合在一起的。唐朝初年传到日本之后,在日本一直维持得很好。日本花费了很大的力气,第一生活用品上,第二是政府支持,长年补助那些漆艺家,一般企业也会赞助。所以,漆工艺要一直传承,必须跟生活结合、大量使用。漆器制作非常费时耗工,在快速时代里面谁给你费时耗工,又不能成为生活用器,所以变成没落的工艺。不过就中国来说,现在还是产漆最好的地方。

三联生活周刊:台北“故宫”近期会有哪些主要的展览?

周功鑫:我们的展览一直在推,10月份的“雍正——清世宗文物大展”,从北京故宫借了37件展品,上海有2件,这是第一次比较大型的两岸共同合作。我们每年的大展都已经排到2013年,明年有一个南宋大展,可能也会向大陆借一些东西,后年会有和凡尔赛宫合作的“康熙与路易十四”展览等等。

三联生活周刊:你今年2月份参观北京故宫是什么感受?

周功鑫:非常大,宫殿的规模真的很大。其实我以前常去,只不过这一次是正式的访问。我觉得北京故宫的建筑是很难得,从永乐十八年到现在,历代都有维护,建筑本身就是一个大展。不过受限于古代建筑,北京故宫拿出来展览的藏品很少。我跟郑欣淼院长提过,你们应该在皇城外面,按照专业博物馆的温湿度条件,盖一个新的博物馆,那么你们150万件东西就可以在那里做展览。这边就专门看建筑,建筑还可以做情境展,永乐皇帝的时候是怎样的规模,他的摆设是什么,到了清朝的时候是什么,还可以分区让人看,增加趣味性。

三联生活周刊:那你们常规展出的展品占总藏量的多少?据说一个人每天来看,也要30多年才能看完?

周功鑫:我们常规展出3000多件,总收藏大概是60.6万多件,所以可能还不止30年。因为每次更换的时候不是全部换,跟着主题换一小部分。像我自己任职28年多,而且一直住在这里,到现在总共37年,每次来看都有新东西。■ 博物馆乾隆台北玉故宫博物院艺术缅甸翡翠玉石周功鑫文化看玉记