许振超 成为许振超

作者:三联生活周刊(文 / 陆晴)

( 许振超

1950年生于山东荣成。1974年进入青岛港,成为码头工人。1984年,被选为集装箱公司第一批桥吊司机。1991年起相继任桥吊队副队长、队长。全国劳动模范,第十一届全国人大常委。2009年被评为100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物之一。

)

( 许振超

1950年生于山东荣成。1974年进入青岛港,成为码头工人。1984年,被选为集装箱公司第一批桥吊司机。1991年起相继任桥吊队副队长、队长。全国劳动模范,第十一届全国人大常委。2009年被评为100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物之一。

)

9月14日,许振超在北京参加“100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物”代表座谈会。回到青岛家中,一坐定,仔细地把银质奖章从盒子里拿出来递给爱人许金文。许金文接过奖牌一下子激动得红了脸,开玩笑地说:“哎呀亲一口吧!”

“当时我正在重庆参加中国科协年会,接到短信说祝贺你入选‘双百’人物,一下有点愣,‘双百’人物跟劳模和人大代表还不一样,建国60年才评选100个,从一个普通工人到‘双百’人物,这是很大的荣誉。其实我最清楚自己能干什么,我做的都是应该做的,算不上什么突出贡献。”许振超用“忐忑不安”来形容自己的心情。

全能的“许老大”

认真、聪明、爱学习、肯钻研、争强好胜,这是许金文和工友们对许振超的一致评价,这些特质是成就许振超的核心因素。

许振超说自己的手巧可能是随了在渔轮修造厂上班的父亲。“他是能工巧匠,我小时候他就经常在我面前‘晒’他自己,说我当年在车间里是四级工,敢跟八级工叫板。我看他做的一些小零件特别精细,我就觉得你能做我也能做,小时候真做了不少东西,钉个小木头盒子、小箱子,做个船模、飞机模。至于说手巧,我还赶不上我老爷子,就好琢磨好动手。”除此,作为家里老大,他还经常带着弟妹玩儿,帮母亲做些编网兜之类的手工活儿。

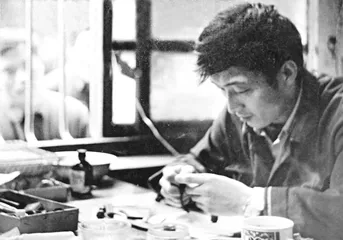

( 年轻时的许振超在钻研技术 )

( 年轻时的许振超在钻研技术 )

“过早地承受了生活压力。”许振超这样总结自己性格形成的一部分原因。

再往后,他就开始琢磨上了电器。青岛港固机主任张卫从1988年刚进港就和许振超在一起工作,他是维修工,许振超是桥吊司机。张卫向本刊记者介绍许振超时,不住表示佩服:“他这个人好钻研。他会修手表、收音机、电视机,他有一套很精密的修表工具,我还戴过他修表用的‘独眼’。我记得1990年刚出‘小霸王’,他就拆开看什么原理,新出来的东西他都好研究。”

因为许振超好学,知道的东西比较多,张卫说那会儿工作不忙,大家闲聊打扑克他从不参与,就是看书,研究电器。张卫说,从认识他起就觉得许振超“好胜,认死理,不论对错一定要有个结果,较真儿。而且他经常琢磨、善于总结,这是很‘可怕’的。东西坏了大家都觉得那就修吧,可他就要琢磨怎么坏的、该怎么修、以后怎么预防”。

在爱人眼里,“许老大”还有一个本事就是“把枯燥的工作干出乐趣”。开桥吊一个班,一个人在车上重复同一动作五六个小时,因为许振超干活动脑子,就把体力劳动做成了脑力劳动,他善于根据每条船不同的作业条件处理不同问题。在小小的驾驶舱里发明了多项技术绝活。

在管理上,张卫也认为许振超有独到之处:“在港务局30多年了,他有自己一整套的管理思路和理念,都是从工人、班长、队长慢慢这么做起来,自己琢磨总结出来的。”

被提升为固机队副队长后,许振超开始督促工友多学习,搬到新港区之后,还组织每个月定期的基本理论考试。许振超开玩笑说:“得多培养技术尖子,别一天到晚就是闲聊、‘偷菜’。”

队里100多人,都是20~28岁的年轻人,各种脾气性格的都有,每一个都对他服气得没话说。许金文说,许振超是个天生的领导,很有工作方法,以家长心态对待队员,而且一到岗位就精神头十足,“我都想象得到他拿一个对讲机运筹帷幄的劲儿”。

队里的桥吊司机人手一张许振超制作的“安全卡”,上面写着“禁止疲劳驾驶,登高作业必须系牢安全带,安全帽要生根”等10条安全作业注意事项。许振超还做了“爱心卡”给职工家属,上面印着一行醒目大字:“有事找振超”,下面是他的联系电话。

有思想、口才好,这是本刊记者在采访许振超时最直观的感受,这一点也得到了每个采访对象的肯定。“我本来也啰唆一点儿,”许振超谦虚地说,“但是我什么都敢讲,对领导也敢把疮疤揭出来,让大家都知道疼,以后就好得快,能记住。”

成为典型后,许振超在几个职业学校任客座教授,每学期给学生上一两次课。他很重视教育,每次讲课前要备课三四天,字斟句酌。许振超的课会结合不同学校特点、不同学习方式,许金文回忆,有一次有个校长曾跟她感叹,许振超来讲一次课,学生们能做到两个月不上网、不迟到早退,好好学习。“他演讲现场感染力极强,我觉得他当演员也会是个好演员,干什么都能干得完美。”说到这里许金文不好意思地笑了,“别让人觉得,自己家里人这么夸他”。

“当个好工人”

成名之后的这四五年,许振超各种会议、活动不断,待在青岛的时间不到一半。虽然忙了许多,但他觉得参加社会活动能让社会更好地了解当代工人,了解他所在的行业,也能把工人的形象树起来。

“你别看我们掌握着五六千万的现代化装备,还是有人觉得你是最底层的人,瞧不起你。我就觉得真得给工人阶级争口气,让人不敢小瞧你,这就要把你的力量和智慧都发挥出来。”许振超的这种想法代表了青岛港很大一部分工人,他们很在意自己的形象,有极强的主人翁意识。

张卫在认识许振超这20年来对他很多事迹都习以为常了,唯独有一件印象极深。2003年初大队人马搬到新港区后,许振超找了个录像机,经常领着几十个工人聚在他办公室——一个集装箱改造的小屋里,集体观看当时正流行的金正昆日常行为礼仪讲座,“我当时很纳闷儿,虽然金讲得很好我们愿意看,可是让我们学怎么说话、怎么打电话这些有什么用啊?”但是没过多久,张卫发现,大家开始自动排队了,出现场的时候只要是两个人以上,都会排队整齐地往现场走。

张卫说,在大家印象里,码头工人就是大老粗、没文化、破衣烂衫,跟旧社会的“老搬”没什么区别。“许振超这个人好强,我觉得他挺受不了这一点,决心要树立工人形象,所以要求我们注意个人日常行为。”

许振超1968年中学毕业后开始当工人,1974年进青岛港,有人说青岛港的企业成长轨迹和许振超的个人奋斗史是重合的。许振超回忆他40年来的努力和成就实际上都“源自一个简单的追求”。

“40多年过去了,我还记得很清楚,我上班第一天,父母亲友都来送我,那时候就业特别困难,一个班上50多个同学只有两个人就业了,大家都很羡慕,来祝贺的同时异口同声地说:‘好好干啊,当个好工人。’就这么几个字,我记了一辈子。可以说,40多年我就这么个追求:当个好工人。怎么样能当一个好工人?就是把活儿干好。”

源于这个简单追求,许振超真的做到了干一行爱一行,“发自内心地喜欢自己的工作”。他一开始开老式吊车,那时候工作负担不是很重,他又不爱玩,就把别人休息娱乐的时间都拿来钻研技术了。

1985年许振超调到集装箱开桥吊,桥吊拉来后,都要在码头上现场安装,许振超就在旁边跟着学。有时候干活正起劲儿的时候吊车坏了,就得停下来找电工。“那会儿干活特别有激情,机器一坏就急了赶紧找人修,等半天人家来了弄几下就好了,我就觉得我要会了不就不用叫他们来了,更省时间。”从此他开始一步步钻研,尤其是当自己也能成功解除故障之后,“那真是一种享受”。

张卫说:“有时候大家不理解,觉得他累,你一个司机开好你的车就行了,没必要整天跟着维修工学维修学设备。”但是当时由于专业人员很少,设备坏了有些好学的师傅就帮着一块修,许振超人聪明,接受新生事物速度快,在当时“他是出类拔萃的”。

有一次设备出了故障,其实就是一根线短路这么简单,但由于大家对设备还不是很了解,许振超和一个工程师在车上整整待了一星期,把每个点挨个查,最后终于找到了,他说“我到死也忘不了那根线号”。

许振超感叹说,现在各行各业都有一种很陈旧的观念——差不多行了,“企业里到处是‘爱岗敬业、精益求精’的标语,你琢磨琢磨为什么这么写?因为我们做不到啊,很多人又怕丢掉工作,爱岗不敬业,这样怎么出品牌、出精品,有好的服务质量?”他承认他在这方面想得挺多的,关于一个螺丝钉,他就可以讲出100多个例子,让大家来看看活应该怎么干,什么是爱岗敬业。

就像许金文所说,许振超天生有一股“凡事要做就做最好”的劲头。至于后来把青岛港干成了世界第一,一年内两破世界纪录,达到每小时单船装卸381箱的速度,许振超说这个纪录别人很难破了,除非有技术上的突破,因为他们几乎干到了极致,把每分每秒的计算都掐得很准。

“说起这个世界纪录,也是有缘故的。”许振超向本刊回忆,“当时我们设备也少,整个生产流程工艺流程都不完善。有的船靠岸后,要装100多个箱子,人家定的时间是4小时,我们可能装10小时也装不上,耽误班期船长就有意见。有一次一个船长就说,你们太慢了,看看人家日本装得多块,你们这辈子也赶不上日本了。我当时那个火啊,可嘴上还咬牙犟嘴,说我们也挺快的,日本不也就这么干么?后来一打听日本确实比我们快,一小时能比我们多一倍,我说行了你们等着吧,早晚我们是世界第一。”

但当时这只是一个设想,许振超明白他们毕竟受到能力、装备、管理方面的诸多限制。1994年他到国外参观,就一直感慨自己就是设备不行,回来把见闻跟大家一说,所有人的斗志都被激发起来了。“到了新港,有了好装备好码头,我说咱们可以圆咱的梦了。”许振超说,破纪录是各岗位环节都提高效率的结果,但总要有人挑头,他们实际上就是起了个抛砖引玉的作用。

人民的代表

在《青岛日报》跑交通口的女记者辛梅告诉本刊,许振超一开始不愿意成名,也不觉得自己有这么大的价值。后来他逐渐意识到:“国家需要我这样的典型,如果因为有我这样的典型,社会能多一点真善美,能够有所进步,我也就没白活这一辈子,所以我现在愿意当好这个典型。”辛梅认为,这是2004年开始许振超一个很大的转折。

刚当上青岛市人大代表之初,许振超对学习如何参与政治着实下了一番工夫,正如他以往接触任何一件新鲜事物。“我知道人大代表就是要替选民说话,反映人民群众的诉求,然后就要依法履职。想干的话就得知道怎么干,不知道就得学,我就开始看宪法。后来代表们在一起学习讨论,我发现我也能蹦出来几个法律词语,当时我就挺有信心的,相信自己能干好这个事情。”3年任期结束时,许振超被评为青岛市优秀市人大代表。

尽管如此,当选全国人大代表,特别是入选全国人大常委会,许振超还是有点懵。“因为知道全国人大代表的分量,尤其是进了常委会,一步蹦了这么高。”全国人大常委会里具有工人身份的代表仅许振超一个人,当时一个领导跟他讲,振超啊,全国人大常委会工人代表就你一人,你得好好学习。许振超马上说,那你就给我创造个条件,让我好好学习法律吧,“因为人大常委会要制定法律,没有法律知识不行”。

人大的立法、审议工作都是单项的,每个部委负责一项工作,比如环保问题、民生问题、国企改革问题等等,在开会前发预告让常委提前做准备。对于许振超来说,这是一个不轻的担子,他说:“因为我当时职务太多了,市科协、全国总工会、山东省委委员,我需要频繁变换角色,压力非常大,这种压力可能别人感受不到。”为了在人大常委开会、审议、讨论的时候能有的说,许振超拿出很多时间学习、看材料。在开会讨论的时候也一直竖着耳朵听。“一起的都是部长、省委书记、各行各业的专家,我觉得这对我来说是一个非常好的学习提高机会,能获得大量信息,我自己也能感觉到进步很大。”

许振超的几个提案代表了他的几个关注重点——教育、安全、创新,都与他个人奋斗的经历有关。他说他比不了有的代表,一下能提三五十个议案,“我就弄两三个,关键的提一个就行”。他的提案都包含了他长期的思考。

“教育是大事。”他一直这么说。

许振超从小就学习好,小学毕业考入了青岛最好的中学,他的梦想是当工程师,目标就是工程师的摇篮清华大学,无奈赶上“文革”,被迫中止了清华梦,却远远没有终止学习路。

当上桥吊队长,许振超开始组织队员们定期集体学习讨论,学技术,他说以前周末不敢休息必须在码头盯着,搬到新港之后就能休周末了,“因为我看到大家通过学习,素质、能力、责任感都上来了。同时我也更加意识到教育和培训的重要性”。

许振超在他的关于加强中小学生思想道德建设的提案中,呼吁中小学教育不能光重视数理化而忽视了品德和灵魂塑造。在关于大学生就业问题的提案中,他动员社会所有资源来关注大学生就业,希望由国家拿出一部分报酬,学校可以利用项目资源、导师资源来解决一些不能就业的毕业生的问题。“现在是经济危机的特殊时期,国家和学校都应该承担责任,一个大学生辛辛苦苦地读出来,有的农村家庭倾家荡产地培养出来一个大学生,最后毕业没工作,这个问题哪能不管?”

许振超自己拥有多项技术发明创造,他对一线工人科技创新的重要性深有感触。他这些年了解了很多行业,发现往往真正解决瓶颈问题有所创新的都是一线工作者,甚至在有些被专家认为是不可逾越的领域内的突破。

“国家每年拿出大量资金提供给科研工作者,这么大的一个国家这么一大批科技人员,到底有哪些成果是真正的创新呢?号称‘南袁北李’的玉米大王李登海,他是个农民,自己掏钱搞科研,做出的成绩对稳定国家政局做出了多大贡献?!”许振超于是对工人搞技术创新有自己的想法:“搞创新需要资源,但是资源是掌握在少数专家甚至是企业领导人手里的,工人手里没有资源,也没有创新的环境,哪怕是一些小改小造,也是需要材料、时间、有人配合的,这些由谁来提供?真正在企业里拿工人当回事的有几个?我当然是个例外了。”

自从当上人大代表,许振超其实多了很多无奈,因为接触面更广了,看到的不公平现象也更多了。“有好多事情我都看不顺眼,非常着急,但是人大代表个人无权,不能直接从事监督执法,只能提意见,催促执行,我能做的就这些了。但是这是一个极好的渠道,能让上面看到下面的问题。这也算是心理安慰了。” 成为张卫许振超