苦苦寻求着的乡村出路

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

( 1950年,北京市郊土地改革时农民在丈量土地的情形 )

( 1950年,北京市郊土地改革时农民在丈量土地的情形 )

1948年初,当中国笼罩在内战的硝烟中时,一本名为《乡土中国》的小册子于上海出版,初版印行3000册,不到1个月就销售一空,此后半年中,加印的《乡土中国》每月发售2000册,并使作者费孝通登上了美国《时代》周刊,被称为“中国杰出的社会学教授和中国最深刻的政治评论家之一”。

“最早期的中国乡村研究,源自于闭关锁国状态被打破后,西方列强外交使节、学者与传教士逐渐深入中国内地的游历、见闻与调查。”北京大学社会学系教授、曾接受过费孝通指导的王铭铭在接受采访时告诉我们,“直到1929年,吴文藻先生回国,就试图在燕京大学开始建立中国本位的社会学研究方式,以文化属性作为认识中国社会变迁的工具。”1942年,《时代》周刊特派记者白修德来到河南农村,目睹的情形与半个世纪前踏上同一片土地的英国使臣马戛尔尼几乎完全一样:“村里的房屋为了避寒,都由一层厚厚的高粱秸搭成的篱笆围着,墙是用经过太阳晒干的土坯或抹上黏土的柳枝做成的,屋顶上盖的是稻草或带土的草皮。屋间用隔扇分开,上面挂着画有神像或写着格言的屏联。每座茅屋前都有一个菜园子和小饲养场。”

在《乡土中国》的序言中,费孝通记载了一件往事:1936年9月,当他离开家乡,从上海搭乘外轮,赴英国留学时,“我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土”。这无疑构成了一个意蕴深厚的历史细节。王铭铭说:“费孝通初次接触西方社会学概念,就是在燕京大学遇到导师吴文藻后,由此开创了中国社会学史著名的燕京学派。”曾就读于教会学校的费孝通对“西学”早有接触,他后来在回忆录中说:“西洋社会思想所包含的一系列概念,并不是中国历史上本来就存在的,最终目的在于把这些舶来理论改造成一门名副其实为中国人民服务的社会学。”

费孝通受到了芝加哥社会学派创始人帕克推崇实地田野调查的影响,他深知:中国社会学的基础在于真正了解农民,了解农民的社会生态结构,也就了解了中国。1935年9月,他接受广西省政府的邀请,与新婚妻子王同惠开始从事“特种民族研究课题”,作为自己调查探索中国乡村社会结构的入口。遗憾的是,一场突如其来的横祸中止了这次田野调查——1935年12月16日,从古陈到罗运的途中,费孝通不慎落入瑶人捕猎的虎阱,而王同惠在求援途中不幸坠崖遇难。为疗伤和平复丧妻之痛,费孝通次年初夏来到他姐姐费达生居住的位于太湖东南岸、距上海大约80公里的开弦弓村,在这里,他拄着双拐,开始了细致的田野调查。选择这样一个地点,既因为它有发达的农业与缫丝业,更因为它靠近上海,可以作为中国传统乡村社会模式遭外来文明与经济冲击的样本。他在天津《益世报》的《社会研究专版》撰写的《江村通讯》第一篇就表示:“有些人觉得民族志的方法只能用于文化简单的野蛮地区,不能用于我们本地的文明社区,在我们看来这是一种错误的见解……但我们却承认一点,就是研究者很不容易获得一个客观态度来研究他们自己所生长于其中的文化。”

费孝通当时的关注点是,开弦弓生丝精制从选种育蚕到缫丝,无不采用科学方法,成为全国之标榜。这种乡村手工业发展为一种互助合作的乡村工业,无疑对改变乡村原有社会结构具有深远意义。他意识到,“可以把这个村子作为在中国工业变迁过程中有代表性的例子,主要变化是工厂代替了家庭手工业系统,并从而产生的社会问题”。

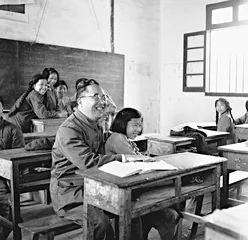

( 1957年5月,费孝通回到儿时读书的苏州吴江县雷震殿小学,坐在当年的教室里 )

( 1957年5月,费孝通回到儿时读书的苏州吴江县雷震殿小学,坐在当年的教室里 )

然而这里的实验所反映的结果却并不成功,因为“乡村社会的变迁策源于城市”,传统农村经济的衰败并不意味着现代农村经济会自然而然地取而代之。费孝通发现,乡村个体在家族能量支持下,对现代工业组织的抗拒根深蒂固。旧式家庭小生产手工业对上海、广州等通商口岸代表的现代资本主义工业入侵进行了顽强的抵抗。“巨大的人口压力和牢固的传统社会结构结合,维持和支撑着中国传统的小农家庭经营生产方式。”王铭铭说。

在《江村经济》中,费孝通详细记述了江村家庭传统使缫丝工业遭遇的困局:丝价的下跌促使农民不能从市场获得与过去相同的收入,而因这一产业的衰败解放出的劳动力仍然无法从事其他就业,唯一的希望在于紧缩生活开支,或以土地为抵押换取高利贷:“一个不能交付地税的人,假如他不愿意在监狱中过冬,就非借钱不可……贷款以桑叶的数量计算,高利贷者以己意断决桑叶的价格。而借贷者要付还的数目,取决于还款时桑叶的市价……譬如市价要3块钱一担,那么在10月借了7块钱(10担桑叶)的债户,就将在第二年4月不得不偿还30块钱。”新建的现代化工厂也面临困境:村民没有足够的积蓄来入股,工厂赢利不足以及时偿还政府贷款。

在英国就读于伦敦经济政治学院期间,费孝通在当时著名社会学家马林诺斯基指导下,将开弦弓村的调查写成了1938年的博士论文《江村经济》。1938年11月起,费孝通又前往昆明以西100公里的禄丰、易门进行田野考察。和他同行的张之毅记述说:“当时我们找不到一张详细而正确的地图,也没有一个熟知易门情形的向导,就贸然上路了……由昆明乘汽车到艾家营,宿老鸦关,从此舍车就马,全是山路……骑在那为运货用的驮马架背,翻山越岭,涉水穿林,晚上寄宿在野寺荒庙田舍村屋里,那种荒凉寂寥、晨鸡夜犬的情景,也够我们尝尽了内地旅行的艰苦和乐趣。”然而田野考察的艰苦很快被战争影响:1940年,由于日军飞机对昆明轰炸越发频繁,附设在云南大学的燕京实地调查工作站不得不迁出昆明,最终落脚在呈贡古城村南门外的魁星阁,这里由此成了中国社会学界的中心。当时美国驻华大使馆文化专员威尔玛·费尔班克(费正清夫人)回忆说:“安置着一尊木制佛像的顶层是一名助理研究员的办公室,二层拥挤地放着三张桌子,一张是饭桌,还有三个简陋的装满书籍和文稿的书架,这里也是全体研究人员的会议室,一层则是简陋的厨房。费孝通自称是‘魁阁的总助手,帮着大家讨论和写作,甚至抄钢笔版和油印’。”正是在这个学术研究最为艰苦的时期,费孝通开始推敲如何从田野调查中提炼出中国传统社会的结构模型与发展方向问题。

“这份在西南联大和云南大学讲授乡村社会学课程的讲稿辑录,标志着他以瑶山、江村、禄村等实地调查的个案研究为特征的研究,进入了试图演绎出中国社会结构分析通论的新阶段。”王铭铭说,“在世界社会学界,费孝通由此成为第一批提出所谓内化发展观的学者。他的革命性观点在于,指出中国农民家庭是经济活动的中心,并非表达共同感情或传授文化的地方。主要分歧在于中国家庭除了抚育下一代之外,还起着政治、经济、宗教的多重作用。中国文化模式只能从产生它的农村社会结构根源去理解。”

《乡土中国》是在这基础上的成果,它通过深入的调查,对乡村社会结构提供了深入描述,仿佛是一幅中国农村的社会素描,在理论概括中穿插着有趣的生活细节。费孝通的一个重要观察是乡村的“差序格局”,他论述,“中国人的社会关系网是以某个人为中心,波浪似地向外扩散,犹如投入水中一个石子后的水波,一圈圈地推出去,越推越远,也越推越薄,形成一种差序格局”。在费孝通看来,这种差序格局,极端具备伸缩性,“像贾家的大观园里,可以住着姑表林黛玉,姨表薛宝钗,后来更多了,什么宝琴、岫烟,凡是拉得上亲戚的,都包容得下。可是势力一变,树倒猢狲散,缩成一小团。到极端时,可以像苏秦潦倒归来,妻不以为夫,嫂不以为叔”。

中国传统社会基层以星罗棋布的小自耕农组成,国家的超级早熟只能一方面以上层威权向下施压,另一方面责成乡里宗族形成一种淳朴息争的风气,以减轻衙门与官吏的重担,官僚本身以清官万能的宗旨,用抽象道德宗旨解决法律问题。费孝通看到了中国乡村结构对于中国政治的意义,他也试图在其中寻求重要答案。他曾在《乡村经济》中设想乡村互助、资金积累型内源工业化,但根本无法在中国社会多重矛盾同时并发的情况下推行。当时的乡村绝非一个恬静而宗族安居乐业的安乐之乡,国民政府根本无意于关心乡民生计而以积极的财政哺育乡村,它无法调动足够的资源来应付周期性出现的自然灾害,导致越来越多农民抛弃土地成为流民,反过来促使这个以农为本的农业大国粮食不能自给。进口不断增长,饥荒仍然蔓延;由于“二战”爆发的影响,农村剩余劳动力主要承担的手工产品制造也进入寒冬,加剧了资本从乡村撤逃至少数沿海城市,致使无数被费孝通寄予“乡村工业振兴”的小型企业破产。抗战结束后马上投入的内战,又进一步压榨与掠夺乡村的财富,加剧了乡村的贫困。而由此可对比的是,中国共产党却恰恰成功地把农民保卫自己封闭乡土世界的顽强感情转化为了革命动力。自1946年始有秩序、分步骤地展开的土地改革,使3亿多无地少地的农民分到了大约4600万公顷土地,成为土地主人的这些农民由此才成为这个农业大国真正的经济基础。正如乔尔·米格代尔在《农民,政治和革命:第三世界中对经济和社会变革的压力》中的评述:“桎梏农业现代化的传统乡土政治体系被一个精英动员的有力现代体系所取代,它得以将农业盈余投入工业生产,国家权力能够有力地贯彻至农村基层,并保证数亿农民逐渐实现了温饱。”

“国民党政府在抗战结束后无力解决失业、通货膨胀与腐败等问题,最终导致了城市中产阶级、知识分子等中坚力量转向。以费孝通为代表的一批乡土调查学派的社会学家,长期对中国政治现实的观察与研究,使他们更顺其自然地转向左倾。”王铭铭说,在《从实求知录》中,费孝通坦然承认“那时我根本不了解共产主义,但我们对共产党人有积极的印象,因为他们既爱国又吃苦,无疑我们渐渐把他们当做振兴中国的力量”。

1949年1月,费孝通和雷洁琼、严景耀等一批进步知识分子代表,在北平地下党的安排下,被邀请访问中共中央所在地西柏坡,在旅途中,费孝通写下了这样的文字:“卡车在不平的公路上驶去,和我们同一方向,远远近近,行进的是一个个,一丛丛,一行行,绵延不断的队伍。迎面而来的是一车车老乡赶着的粮队……这成千成万的人,无数的动作,交织配合成了一个铁流,一股无比的力量……经过百年来革命斗争锻炼的人民,终于把具有飞机、大炮的敌人赶走,这只是这股深厚潜伏着力量的一个考验,就是这个力量同样会把中国建设成为一个在现代世界中先进的国家,当我看到和接触到这个力量时,我怎能不低头呢?” 社会学中国社科院王铭铭出路苦苦寻求乡村费孝通乡土中国